赤ちゃんなぜ泣くの?電車降りなきゃダメですか?

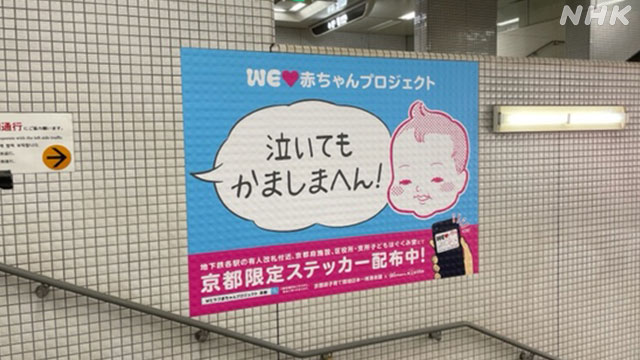

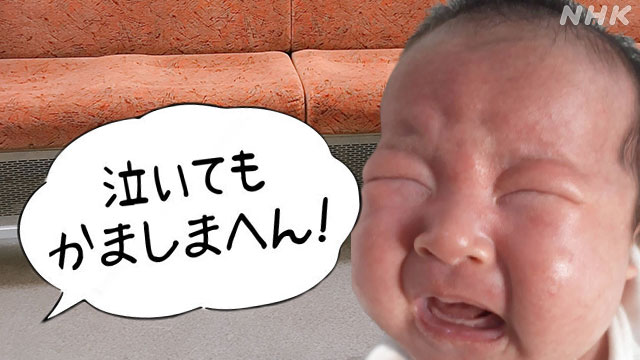

「泣いてもかましまへん!」

今、京都では、駅やバス、アーケードなどいたるところでこの言葉を見かけます。

街じゅうどこでも「赤ちゃんが泣いていいよ」というPR。なんと優しいことでしょう。

でもね皆さん。ほんまに「かましまへん」って、思うてはりますのん?

(京都放送局 三崎由香 ネットワーク報道部 松本裕樹 斉藤直哉 吉村啓)

今、京都では、駅やバス、アーケードなどいたるところでこの言葉を見かけます。

街じゅうどこでも「赤ちゃんが泣いていいよ」というPR。なんと優しいことでしょう。

でもね皆さん。ほんまに「かましまへん」って、思うてはりますのん?

(京都放送局 三崎由香 ネットワーク報道部 松本裕樹 斉藤直哉 吉村啓)

京都にあふれる「泣いてもかましまへん!」

ぷっくりした赤ちゃんの笑顔と一緒に添えられた「泣いてもかましまへん!」

去年11月から京都に登場しました。

もともと、東京の会社が「泣いてもいいよ」ということばで6年前に始めましたが「泣いてもかましまへん!」と京都弁に変え、ちょっと強気なニュアンスにしました。

フラッグを立てたり、スマホに貼るステッカーを配ったり…

今、京都の街じゅうに「泣いてもかましまへん!」ということばがあふれています。

こうした赤ちゃんが「泣いてもいいよ」という取り組みは全国28自治体にのぼります。

でも、なぜ各地で行政がこんな大規模なキャンペーンを張らなければいけないのでしょうか?

もともと、東京の会社が「泣いてもいいよ」ということばで6年前に始めましたが「泣いてもかましまへん!」と京都弁に変え、ちょっと強気なニュアンスにしました。

フラッグを立てたり、スマホに貼るステッカーを配ったり…

今、京都の街じゅうに「泣いてもかましまへん!」ということばがあふれています。

こうした赤ちゃんが「泣いてもいいよ」という取り組みは全国28自治体にのぼります。

でも、なぜ各地で行政がこんな大規模なキャンペーンを張らなければいけないのでしょうか?

「途中で降りた」「電車やバスは控えています」

東京で母親たちに話を聞くと、皆、赤ちゃんと一緒に移動することの居心地の悪さを口にしました。

30代女性

「生まれて間もない長男を抱いて 電車に乗っていた時に、途中で泣き出して目的地の手前の駅で降りてしまいました。あのとき、誰かが『大丈夫だよ』って言ってくれたら降りずにすんだのに…」

「生まれて間もない長男を抱いて 電車に乗っていた時に、途中で泣き出して目的地の手前の駅で降りてしまいました。あのとき、誰かが『大丈夫だよ』って言ってくれたら降りずにすんだのに…」

40代女性

「1歳の娘が泣くと周囲に気をつかってしまうので、2人で電車やバスに乗ることは控えています。『泣いても大丈夫』ってどれだけの人が思ってくれているのか。何か言われるのが怖くて、夫がいない時は基本、徒歩です」

「1歳の娘が泣くと周囲に気をつかってしまうので、2人で電車やバスに乗ることは控えています。『泣いても大丈夫』ってどれだけの人が思ってくれているのか。何か言われるのが怖くて、夫がいない時は基本、徒歩です」

公園に1歳7か月の長女と遊びに来ていた30代の母親は、先日起きた出来事を話してくれました。

30代女性

「娘はすぐ泣いてしまうので、電車などは避けてきたのですが、どうしてもバスに乗る機会があったんです。でも、やっぱり車内で泣き出してしまいました。なかなか泣き止まず、周りからの白い目も気になって、すごく心苦しくて。ようやくバス停に着いたとき、運転手のかたが『ママ頑張ってるよ』と言われて思わず涙が出てしまいました」

「娘はすぐ泣いてしまうので、電車などは避けてきたのですが、どうしてもバスに乗る機会があったんです。でも、やっぱり車内で泣き出してしまいました。なかなか泣き止まず、周りからの白い目も気になって、すごく心苦しくて。ようやくバス停に着いたとき、運転手のかたが『ママ頑張ってるよ』と言われて思わず涙が出てしまいました」

一生懸命子どもを育てているのに、どうしてこんな負い目を感じないといけないの?皆さん、切実な思いを伝えてくれました。

「最悪」「ハズレ」新幹線で隣の人が…

中には子どもが泣いていないにもかかわらず、心ないことばをかけられた人も。

東京に住む小澤美佳さんは先月、里帰り出産で帰郷していた愛知から東京に戻るため、新幹線に乗りました。

生まれたばかりの長女と夫と一緒に席に座ろうとすると、すでに3列シートの窓側に座っていた若い女性がひと言。

「はぁーーー最悪。ハズレだ」

東京に住む小澤美佳さんは先月、里帰り出産で帰郷していた愛知から東京に戻るため、新幹線に乗りました。

生まれたばかりの長女と夫と一緒に席に座ろうとすると、すでに3列シートの窓側に座っていた若い女性がひと言。

「はぁーーー最悪。ハズレだ」

小声だけど聞こえるように言われ、おもむろにヘッドホンを付けられたそうです。

娘は駅に着くまで一度も泣かなかったものの、小澤さんたちはいつ子どもが泣き出すか気が気でなかったといいます。

ツイッターにこの出来事を投稿したところ、自分も同じような経験をしたなどと共感が広がり、3万9000を超えるいいねがつきました。

一方で

「口には出さないけれど、自分も心の中では最悪だと思っている」

「子どもの分も席をとればいいのに」

などと批判的なコメントもありました。

娘は駅に着くまで一度も泣かなかったものの、小澤さんたちはいつ子どもが泣き出すか気が気でなかったといいます。

ツイッターにこの出来事を投稿したところ、自分も同じような経験をしたなどと共感が広がり、3万9000を超えるいいねがつきました。

一方で

「口には出さないけれど、自分も心の中では最悪だと思っている」

「子どもの分も席をとればいいのに」

などと批判的なコメントもありました。

小澤美佳さん

「これほどまでの反響があったことに驚いていて、同じ経験をしている人は多いのかなと感じました。日本はまだまだ子育て世代に対する厳しい目があるんだなと。やはり子育てに対してもう少し寛容な社会になってほしいと思います」

「これほどまでの反響があったことに驚いていて、同じ経験をしている人は多いのかなと感じました。日本はまだまだ子育て世代に対する厳しい目があるんだなと。やはり子育てに対してもう少し寛容な社会になってほしいと思います」

赤ちゃんの泣き声なぜ不快に感じるの?

いったい、なぜ赤ちゃんの泣き声を不快に感じる人がいるのでしょうか。

「それは赤ちゃんが泣いている理由が分からないからです」

そう指摘するのは、子どもとのコミュニケーションに詳しい立正大学の岡本依子教授です。

「それは赤ちゃんが泣いている理由が分からないからです」

そう指摘するのは、子どもとのコミュニケーションに詳しい立正大学の岡本依子教授です。

赤ちゃんはおなかがすいたり、眠かったり、怒っていたりなど、自分の感情を伝えるときに泣くことによってしか訴えることができません。

一方で、受け取る側は、その訴えの内容が分からないことが不快に感じる原因の一つと指摘しています。

一方で、受け取る側は、その訴えの内容が分からないことが不快に感じる原因の一つと指摘しています。

立正大学 岡本依子教授

「親だけでなく周囲の人も『訴えられている』と感じている。赤ちゃんは泣き方でしか訴え方を変えられない。しかも、赤ちゃんは深刻に受け取ってもらいたいほど大きな声で泣く。親でも、赤ちゃんがなぜ泣いているか分からないことがあるのに、周りはそれ以上に理由が分からず、もっと不快に感じるのではないか」

「親だけでなく周囲の人も『訴えられている』と感じている。赤ちゃんは泣き方でしか訴え方を変えられない。しかも、赤ちゃんは深刻に受け取ってもらいたいほど大きな声で泣く。親でも、赤ちゃんがなぜ泣いているか分からないことがあるのに、周りはそれ以上に理由が分からず、もっと不快に感じるのではないか」

海外はどうなのよ?

泣いている子どもにイライラし、つい親を責めてしまう。

SNSでは「海外ではありえない」などといった意見も見られます。

実際はどうなのか。

教育人間学が専門で世界の子育て事情に詳しい東京大学名誉教授の汐見稔幸さんに話を聞きました。

汐見さんは「アメリカでもヨーロッパでもアジアでも、子どもの泣き声がうるさいと思う人はいますし、個人によるところが大きいです」と前置きしたうえで、こう話しました。

SNSでは「海外ではありえない」などといった意見も見られます。

実際はどうなのか。

教育人間学が専門で世界の子育て事情に詳しい東京大学名誉教授の汐見稔幸さんに話を聞きました。

汐見さんは「アメリカでもヨーロッパでもアジアでも、子どもの泣き声がうるさいと思う人はいますし、個人によるところが大きいです」と前置きしたうえで、こう話しました。

東京大学名誉教授 汐見稔幸さん

「欧米、特にヨーロッパではどんなに小さな子どもであっても1人の人間として扱います。例えば、デンマークでは親が子どもに『これをしろ』『出かけるぞ』などと一方的に命令することはなくベビーカーで泣いている子どもにも『どうしたの?』『どうしたい?』と聞いていました。そのため、子どもが泣いていたら周囲も1人の人間として向き合い応援したり見守ったりしても、その親を責めるということはあまりありません」

「欧米、特にヨーロッパではどんなに小さな子どもであっても1人の人間として扱います。例えば、デンマークでは親が子どもに『これをしろ』『出かけるぞ』などと一方的に命令することはなくベビーカーで泣いている子どもにも『どうしたの?』『どうしたい?』と聞いていました。そのため、子どもが泣いていたら周囲も1人の人間として向き合い応援したり見守ったりしても、その親を責めるということはあまりありません」

「反対に日本では子どもは1人前の人間として見なされないことが多いので、子どもが泣いて周囲に迷惑をかけているのは連れている親の責任だとされるので、親を非難してしまっていると考えます」

また、教育の在り方の違いも背景にあると指摘しています。

「日本では個人の主張や権利よりも、集団との同調を優先される風潮が強く、空気を読みすぎるあまり子どもが泣いて周りに迷惑をかけることを申し訳なく感じてしまったり、親を非難するのが当然になってしまったりします」

新幹線も親子連れを応援

日本でも赤ちゃん連れの親を応援しようという動きも出ています。

「小さなお子様連れのお客様が、子どもが泣くたび、騒ぐたびに肩身が狭そうになさっているのをなんとかできないだろうか」

そんな若い車掌の思いから始まったのが、東海道新幹線の「お子様連れ専用車両」です。

「小さなお子様連れのお客様が、子どもが泣くたび、騒ぐたびに肩身が狭そうになさっているのをなんとかできないだろうか」

そんな若い車掌の思いから始まったのが、東海道新幹線の「お子様連れ専用車両」です。

小学生以下の子どもを連れた家族専用の車両。

夏休みやゴールデンウィークなど、学校の長期休みに合わせて運行されています。

実は、普段の新幹線にも多目的室という個室が用意されています。

乗務員に相談したうえで、空いている場合は授乳や赤ちゃんとの休憩に使ってもいいということです。

夏休みやゴールデンウィークなど、学校の長期休みに合わせて運行されています。

実は、普段の新幹線にも多目的室という個室が用意されています。

乗務員に相談したうえで、空いている場合は授乳や赤ちゃんとの休憩に使ってもいいということです。

共感しているよと伝えたい

しかし、赤ちゃんの声がうるさいと感じる人と、赤ちゃん連れの親子の居場所を分けるだけでいいのでしょうか。

「うるさい」と思わない人たちが行動で示すことが大事だと考えるのが、東京の子育て支援団体の代表、落合香代子さんです。

泣いている子どもを見つけると、バッグにつけたキャラクターをアピールして、ひきつけつつ、困っている親に声を掛けるようにしています。

「うるさい」と思わない人たちが行動で示すことが大事だと考えるのが、東京の子育て支援団体の代表、落合香代子さんです。

泣いている子どもを見つけると、バッグにつけたキャラクターをアピールして、ひきつけつつ、困っている親に声を掛けるようにしています。

以前は「風船・シール・折り紙」を常備しながら泣いている子どもに渡し、話しかけるきっかけを作っていたそうです。

これまでに声をかけて嫌がられたことは一度もないということです。

これまでに声をかけて嫌がられたことは一度もないということです。

落合香代子さん

「『なんか変な人が話しかけてきた』くらいの軽い気持ちで受け取ってもらえれば、親の気持ちも軽くなるはず」

「『なんか変な人が話しかけてきた』くらいの軽い気持ちで受け取ってもらえれば、親の気持ちも軽くなるはず」

専門家もいちばん大切なのは、親に困った表情をさせないことだといいます。

立正大学 岡本依子教授

「赤ちゃんは、情緒が伝染しやすい。何か嫌なことがあって助けを求めているのに親が焦ったり、困ったりすると、不安になってさらに激しく泣いてしまう。周囲の人は親にほほえんだり、優しく話しかけたりして励まし、安心させることが最も重要だ」

「赤ちゃんは、情緒が伝染しやすい。何か嫌なことがあって助けを求めているのに親が焦ったり、困ったりすると、不安になってさらに激しく泣いてしまう。周囲の人は親にほほえんだり、優しく話しかけたりして励まし、安心させることが最も重要だ」

少子化の今だからこそ

「泣いてもかましまへん!」

京都府が強調する背景にあるのは、少子化への危機です。

府の合計特殊出生率は、全国ワースト5を行ったり来たり。未婚率が高いことが大きな要因とみています。

京都で子育てをしたいと思ってもらうためには、子育て中の親の外出を応援しなければ。

「泣いてもかましまへん!」ステッカーはこれまでに20万枚が配られたということです。

京都府が強調する背景にあるのは、少子化への危機です。

府の合計特殊出生率は、全国ワースト5を行ったり来たり。未婚率が高いことが大きな要因とみています。

京都で子育てをしたいと思ってもらうためには、子育て中の親の外出を応援しなければ。

「泣いてもかましまへん!」ステッカーはこれまでに20万枚が配られたということです。

私(三崎)も自分自身を振り返ってみると、子どもを産んでから、世の中の人に対して「すみません、ごめんなさい」と言う頻度がとても増えました。

小さな子どもがいる母親は「すみません」と言うことが前提になっているような気さえします。

もし、これが「ありがとう」に変わるだけで、育てやすく、生きやすくなるのにと思わずにはいられません。

小さな子どもがいる母親は「すみません」と言うことが前提になっているような気さえします。

もし、これが「ありがとう」に変わるだけで、育てやすく、生きやすくなるのにと思わずにはいられません。

京都では、近所の人に「ピアノ、お上手ですなあ」と言われたら、それは「うるさい、迷惑です」という意味があるとも言われますが、今回の「泣いてもかましまへん!」は、そのまま受け取れる世の中になってほしいと思いました。