よみがえる冷戦時代の記憶 かつての“民主化闘士”を訪ねて

東西冷戦の終結から30年余り。

欧米が掲げる『民主主義』は、世界に平和と繁栄をもたらすと信じられ、各地では民主化を求めるうねりが巻き起こった。

2000年ごろから旧共産圏の国々で始まった「カラー革命」

2010年から北アフリカや中東に広がった「アラブの春」

しかし、その多くで民主主義は定着せず、今では強権的な指導者が現れている国も少なくない。

なぜこうした事態に陥ったのか。

今回、私たちは、かつて自由と民主主義を求めて闘った“闘士”たちを取材。

民主主義は人々に何をもたらし、何を失わせたのか。光と影を見つめた。

(社会番組部 ディレクター 吉岡芙由紀/NHKスペシャル「混迷の世紀」取材班)

欧米が掲げる『民主主義』は、世界に平和と繁栄をもたらすと信じられ、各地では民主化を求めるうねりが巻き起こった。

2000年ごろから旧共産圏の国々で始まった「カラー革命」

2010年から北アフリカや中東に広がった「アラブの春」

しかし、その多くで民主主義は定着せず、今では強権的な指導者が現れている国も少なくない。

なぜこうした事態に陥ったのか。

今回、私たちは、かつて自由と民主主義を求めて闘った“闘士”たちを取材。

民主主義は人々に何をもたらし、何を失わせたのか。光と影を見つめた。

(社会番組部 ディレクター 吉岡芙由紀/NHKスペシャル「混迷の世紀」取材班)

かつて“東欧民主化”の起点となったグダニスク

取材を始めた6月中旬。

私たちは、まず、ポーランド北部のグダニスクに向かうことにした。

ある人物が、久しぶりに公の場に姿を現すと聞いたからだ。

街の一角でこぢんまりと開かれた講演会。

やって来たのは、かつてポーランドの民主化運動を率い、後に大統領を務めたレフ・ワレサ氏だった。

私たちは、まず、ポーランド北部のグダニスクに向かうことにした。

ある人物が、久しぶりに公の場に姿を現すと聞いたからだ。

街の一角でこぢんまりと開かれた講演会。

やって来たのは、かつてポーランドの民主化運動を率い、後に大統領を務めたレフ・ワレサ氏だった。

ウクライナ情勢について問われると、神妙な面持ちで「私たちは今、歴史の転換点にいる」と語り始めたワレサ氏。

約1時間にわたる講演で訴え続けたのは、“民主主義の危機”だった。

約1時間にわたる講演で訴え続けたのは、“民主主義の危機”だった。

レフ・ワレサ氏

「皆さん、私は今、強い危機感を抱いています。なぜなら、私たちが命を賭して勝ち取った自由や民主主義が危機にさらされているからです。私たちの敵は、プーチンだけではありません。“民主主義の危機”という本質的な問題に目を向けないかぎり、たとえ今日、ウクライナがロシアを倒しても、5年後、10年後、必ず“次のプーチン”が現れることになるでしょう」

「皆さん、私は今、強い危機感を抱いています。なぜなら、私たちが命を賭して勝ち取った自由や民主主義が危機にさらされているからです。私たちの敵は、プーチンだけではありません。“民主主義の危機”という本質的な問題に目を向けないかぎり、たとえ今日、ウクライナがロシアを倒しても、5年後、10年後、必ず“次のプーチン”が現れることになるでしょう」

仲間の中には、複雑な思いを抱く人も…

第二次世界大戦後、旧ソビエトの影響下に置かれたポーランドで、民主化の機運が高まったのは、1980年。

当時は、社会主義政権による独裁体制の下、深刻な食料不足や過酷な労働条件が、市民生活を圧迫していた。

そうした中、立ち上がったのが、グダニスクの造船所で結成された労働組合『連帯』だった。

電気工だったワレサ氏は、500以上の工場に散らばる労働者たちを集めて、ストライキ委員会を結成。

当初は賃上げや食料確保などが主だった政府への要求は、次第に言論の自由や政治犯の釈放などにおよび、たちまち国を揺るがす大規模な民主化運動へと発展していった。

当時は、社会主義政権による独裁体制の下、深刻な食料不足や過酷な労働条件が、市民生活を圧迫していた。

そうした中、立ち上がったのが、グダニスクの造船所で結成された労働組合『連帯』だった。

電気工だったワレサ氏は、500以上の工場に散らばる労働者たちを集めて、ストライキ委員会を結成。

当初は賃上げや食料確保などが主だった政府への要求は、次第に言論の自由や政治犯の釈放などにおよび、たちまち国を揺るがす大規模な民主化運動へと発展していった。

しかし、今、かつての『連帯』のメンバーの中には、欧米が掲げる民主主義に複雑な思いを抱いている人が少なくないことも見えてきた。

グダニスクの造船所で出会ったイエジ・カリノフスキさん。

10年前に退職したあとも、昔の仲間たちの顔を見に、たびたびここに来ているという。

グダニスクの造船所で出会ったイエジ・カリノフスキさん。

10年前に退職したあとも、昔の仲間たちの顔を見に、たびたびここに来ているという。

「民主化の起点となった場所だと聞いて取材に来た」という私たちに、カリノフスキさんたちは意外なことを語り始めた。

イエジ・カリノフスキさん

「民主化はいい面もたくさんあったけど、悪い面もたくさんありました。その象徴が、この造船所です。昔は1万7000人が働いていて、ものすごく活気にあふれていましたが、ずいぶんさびれてしまいました」

「民主化はいい面もたくさんあったけど、悪い面もたくさんありました。その象徴が、この造船所です。昔は1万7000人が働いていて、ものすごく活気にあふれていましたが、ずいぶんさびれてしまいました」

昔の同僚

「世界一とまでは言えないけど、ヨーロッパ一(いち)の造船所でした。民主化の立て役者だった僕たちが、こんな憂き目にあうなんて想像もしませんでしたよ」

「世界一とまでは言えないけど、ヨーロッパ一(いち)の造船所でした。民主化の立て役者だった僕たちが、こんな憂き目にあうなんて想像もしませんでしたよ」

豊かさの象徴だった“民主主義”

カリノフスキさんが『連帯』の活動に加わったのは、26歳の時。

きっかけは、ストライキを偶然目にしたことだった。

きっかけは、ストライキを偶然目にしたことだった。

カリノフスキさん

「当時、私は日々の生活を考えることに精いっぱいの若者で、民主主義について考えたことなどありませんでした。しかし、ある日の朝、ワレサ氏たちが手押し車の上に乗ってストライキをしている姿が見えたんです。その光景はまるでお祭りか何かのようで、一瞬にして興味をかき立てられました。それ以来、家にも帰らず、活動にのめり込むようになりました」

「当時、私は日々の生活を考えることに精いっぱいの若者で、民主主義について考えたことなどありませんでした。しかし、ある日の朝、ワレサ氏たちが手押し車の上に乗ってストライキをしている姿が見えたんです。その光景はまるでお祭りか何かのようで、一瞬にして興味をかき立てられました。それ以来、家にも帰らず、活動にのめり込むようになりました」

『連帯』として活動するうちに、「民主化を果たせば、自分たちも西側諸国のように豊かになれるかもしれない」と希望を抱くようになったカリノフスキさん。

しかし、1989年に民主化を実現すると、その期待は、たちまち打ち砕かれることになった。

時の政権が、市場経済への大胆な転換に着手すると、国営企業は売却され、合理化が進められるようになったのだ。

グダニスク造船所も例外ではなかった。

大規模なリストラが行われ、1万7000人いた従業員はおよそ半数に。

カリノフスキさんは、解雇こそ免れたものの、仲間たちが次々と職場を去っていったという。

しかし、1989年に民主化を実現すると、その期待は、たちまち打ち砕かれることになった。

時の政権が、市場経済への大胆な転換に着手すると、国営企業は売却され、合理化が進められるようになったのだ。

グダニスク造船所も例外ではなかった。

大規模なリストラが行われ、1万7000人いた従業員はおよそ半数に。

カリノフスキさんは、解雇こそ免れたものの、仲間たちが次々と職場を去っていったという。

EUに加盟しても広がるばかりの“格差”

さらに、追い打ちをかけたのが、EU=ヨーロッパ連合への加盟だった。

自由がもたらされ、食料があふれるようになった一方で、資本主義経済が徹底されたことで厳しい競争にさらされるようになったのだ。

ドイツやオランダなどの造船会社が市場を独占する中、カリノフスキさんは自分たちを“負け組”だと感じるようになったという。

自由がもたらされ、食料があふれるようになった一方で、資本主義経済が徹底されたことで厳しい競争にさらされるようになったのだ。

ドイツやオランダなどの造船会社が市場を独占する中、カリノフスキさんは自分たちを“負け組”だと感じるようになったという。

カリノフスキさん

「人間にとって最もつらいのは、貧しさではなかったのだと気付きました。格差、そして自分が“負け組”だと感じながら生きることのほうが、よっぽどつらいです。EUは自由や公平をうたっていますが、いい思いをするのは、いつも西ヨーロッパの国々ばかりです。私たちは、今も“二級市民”でしかないのです」

「人間にとって最もつらいのは、貧しさではなかったのだと気付きました。格差、そして自分が“負け組”だと感じながら生きることのほうが、よっぽどつらいです。EUは自由や公平をうたっていますが、いい思いをするのは、いつも西ヨーロッパの国々ばかりです。私たちは、今も“二級市民”でしかないのです」

人々の不満を背景に台頭した保守政党の『法と正義』

この日、カリノフスキさんは、かつてともに民主化を目指した造船所の仲間たちに会いに行った。

皆が期待をかけているというのが、保守政党の『法と正義』だ。

ポーランドで2015年に政権に就いた『法と正義』は、年金受給年齢の引き下げや高齢者の医療費無償化など、弱者への手厚い支援を打ち出してきた。

しかし、それと同時に“自国第一主義”を掲げ、当時、EUが求めていた移民・難民の受け入れ分担策を拒否。

さらには、メディアや司法に介入するなど、強権化を進め、民主主義の根幹を揺るがしていると、EU各国から問題視されてきた。

一度は民主化を渇望したカリノフスキさんたちが、そうした政権を、支持するのはなぜなのか。

皆が口々に訴えたのは「たとえ自由や人権が制限されたとしても、自分たちを“一級市民”として扱ってくれる指導者を求めている」ということだった。

ポーランドで2015年に政権に就いた『法と正義』は、年金受給年齢の引き下げや高齢者の医療費無償化など、弱者への手厚い支援を打ち出してきた。

しかし、それと同時に“自国第一主義”を掲げ、当時、EUが求めていた移民・難民の受け入れ分担策を拒否。

さらには、メディアや司法に介入するなど、強権化を進め、民主主義の根幹を揺るがしていると、EU各国から問題視されてきた。

一度は民主化を渇望したカリノフスキさんたちが、そうした政権を、支持するのはなぜなのか。

皆が口々に訴えたのは「たとえ自由や人権が制限されたとしても、自分たちを“一級市民”として扱ってくれる指導者を求めている」ということだった。

元『連帯』メンバー

「僕たちが求めていることと、EUが求めていることは違う」

「僕たちが求めていることと、EUが求めていることは違う」

元『連帯』メンバー

「『法と正義』を支持するのは、お金がほしいからではない。弱者に寄り添い、尊厳を守ってくれる政権だからだ」

「『法と正義』を支持するのは、お金がほしいからではない。弱者に寄り添い、尊厳を守ってくれる政権だからだ」

民主主義とは何か 市民との“対話”を重視した首相

取材を続ける中で、私たちは、民主主義とは何かを改めて考えている人にも出会った。

ハンガリーの首都ブダペストに暮らす、ヤーノシ・カタリンさんだ。

取材に訪れた私たちを、ヤーノシさんはある部屋に案内してくれた。

ハンガリーの首都ブダペストに暮らす、ヤーノシ・カタリンさんだ。

取材に訪れた私たちを、ヤーノシさんはある部屋に案内してくれた。

ヤーノシ・カタリンさん

「ここは祖父が使っていた書斎です。この書斎には限られた大人しか入ることが許されませんでしたが、私たち孫は自由に出入りできたんです。祖父は厳しい政治家でしたが、ここで一緒にかくれんぼをしたり、本を読んだりしてくれました」

「ここは祖父が使っていた書斎です。この書斎には限られた大人しか入ることが許されませんでしたが、私たち孫は自由に出入りできたんです。祖父は厳しい政治家でしたが、ここで一緒にかくれんぼをしたり、本を読んだりしてくれました」

ヤーノシさんの祖父は、1950年代にハンガリーの首相を務めたナジ・イムレ氏。

共産党の独裁政権下にありながら、市民との“対話”を重視した人物として知られている。

共産党の独裁政権下にありながら、市民との“対話”を重視した人物として知られている。

中でも、ナジ氏が力を入れていたのが、みずから農村に足を運び、農民たちと対話を行うことだった。

当時、農村では、決められた収穫ノルマを達成できない農民たちは、強制連行の対象となっていたが、そうした制度を次々と廃止し、国民生活を改善。

民主的な改革を打ち出していった。

当時、農村では、決められた収穫ノルマを達成できない農民たちは、強制連行の対象となっていたが、そうした制度を次々と廃止し、国民生活を改善。

民主的な改革を打ち出していった。

ヤーノシさん

「祖父は“ハンガリーの民主化”という大それたことを考えていたわけではないでしょう。ただ、どのような政治体制にあっても、大事なのは、市民が十分な食事をとり、家族とともに安心して暮らせることだと考えていたのだと思います。常に市民の力を信じ続けた祖父の姿は、私たちに民主主義が何かを教えてくれているように感じます」

「祖父は“ハンガリーの民主化”という大それたことを考えていたわけではないでしょう。ただ、どのような政治体制にあっても、大事なのは、市民が十分な食事をとり、家族とともに安心して暮らせることだと考えていたのだと思います。常に市民の力を信じ続けた祖父の姿は、私たちに民主主義が何かを教えてくれているように感じます」

“冷戦時代に逆戻りしているのではないか”

そうした中、市民たちの間でも、自由や民主主義を求める声が高まり始める。

1956年10月の『ハンガリー動乱』だ。

学生たちのデモに端を発した武装闘争は、13日間にわたって繰り広げられた。

しかし、危機を察したソビエト軍が2500両の戦車と15万人の兵士を投入すると、市民たちの戦いはあえなく挫折。

死傷者は2万人近くに上り、300人以上が粛清された。

民主化の象徴だったナジ氏も、1958年、ソビエト軍によって処刑された。

1956年10月の『ハンガリー動乱』だ。

学生たちのデモに端を発した武装闘争は、13日間にわたって繰り広げられた。

しかし、危機を察したソビエト軍が2500両の戦車と15万人の兵士を投入すると、市民たちの戦いはあえなく挫折。

死傷者は2万人近くに上り、300人以上が粛清された。

民主化の象徴だったナジ氏も、1958年、ソビエト軍によって処刑された。

その後、冷戦終結とともに民主化を果たしたハンガリー。

しかし、2010年から政権に就くオルバン首相は、自国の政治体制を『非自由民主主義』だとして、みずからに批判的なメディアへの締めつけを強めたり、与党の候補を有利にしていると言われるような選挙制度の改正をしたり、強権化を進めていると指摘されている。

ヤーノシさんは、こうしたオルバン首相の“対話”とはかけ離れた姿勢を見るにつけ、自国が冷戦時代に逆戻りしているように感じているという。

しかし、2010年から政権に就くオルバン首相は、自国の政治体制を『非自由民主主義』だとして、みずからに批判的なメディアへの締めつけを強めたり、与党の候補を有利にしていると言われるような選挙制度の改正をしたり、強権化を進めていると指摘されている。

ヤーノシさんは、こうしたオルバン首相の“対話”とはかけ離れた姿勢を見るにつけ、自国が冷戦時代に逆戻りしているように感じているという。

ヤーノシさん

「現政権と冷戦時代の共産党は似ています。“政府は国民のためにがんばっている”とけんでんしていますが、そこには、政府に反対意見を持つ国民は含まれていません。国民が求めていることは、1つではありません。皆が“自分さえよければいい”と考えているわけでもありません。私が願うのは、現政権の中にあっても“多様な声に耳を傾けよう”という次世代のナジ・イムレが出てきてくれることだけです」

「現政権と冷戦時代の共産党は似ています。“政府は国民のためにがんばっている”とけんでんしていますが、そこには、政府に反対意見を持つ国民は含まれていません。国民が求めていることは、1つではありません。皆が“自分さえよければいい”と考えているわけでもありません。私が願うのは、現政権の中にあっても“多様な声に耳を傾けよう”という次世代のナジ・イムレが出てきてくれることだけです」

“春”を求めた闘士たち

ブダペストを流れるドナウ川のほとりに、1956年の『ハンガリー動乱』を体験した男性が暮らしていた。

当時13歳だったヤース・イシュトバーンさんだ。

当時13歳だったヤース・イシュトバーンさんだ。

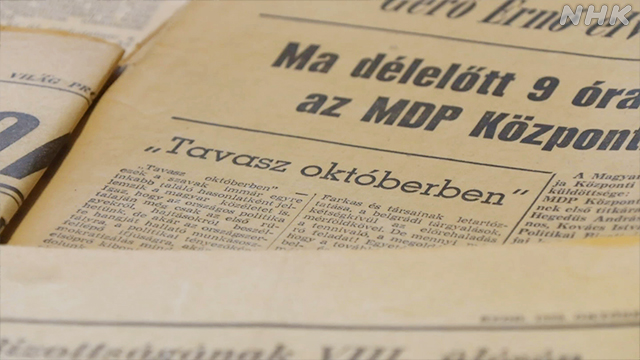

ヤースさんが見せてくれたのは、長年大事に保管してきたという1956年10月の新聞や雑誌。

「いちばん記憶に残っているものはどれか」と尋ねた私たちに、ヤースさんが差し出したのは『10月の春』という見出しがついたものだった。

「いちばん記憶に残っているものはどれか」と尋ねた私たちに、ヤースさんが差し出したのは『10月の春』という見出しがついたものだった。

ヤース・イシュトバーンさん

「『10月の春』というのは、社説のタイトルでした。新しい考え、新しい世界が花を咲かせるという意味です。私もまだ13歳でしたが、何かすごいことが起きるような予感がしました。皆が一丸となって世界を動かしている。そんな高揚感があったのです。あの“春”を忘れたことはありません」

「『10月の春』というのは、社説のタイトルでした。新しい考え、新しい世界が花を咲かせるという意味です。私もまだ13歳でしたが、何かすごいことが起きるような予感がしました。皆が一丸となって世界を動かしている。そんな高揚感があったのです。あの“春”を忘れたことはありません」

この話を聞いた時、私は、かつての熱気の正体がわかったような感覚になった。

冷戦時代、民主化を求めていた人々は、皆が皆“民主主義”というものを理解していたわけではないかもしれない。

むしろ「公正な選挙」や「法の支配」「言論の自由」などといった民主主義の理念一つ一つよりも、何か新しい世界が待っているような、何か閉塞感(へいそくかん)から抜け出させてくれるような、そんな気持ちだったに違いない。

そうした人々の中には、いざ民主化を実現すると、その現実に失望している人も少なくない。

しかし、それもまた、民主主義の理念一つ一つに幻滅しているのではなく、民主主義と共に押し寄せてきた資本主義経済によって生じた格差、あるいは民主主義を推し進める大国のふるまいに失望しているのだと思う。

本当の意味で民主主義が力を発揮するためには、何が必要なのか。

今、私たちにできることは、“民主主義”について理解をし、その意義を伝えていくことなのではないか。

かつての闘士たちは、そのことを教えてくれたと感じている。

冷戦時代、民主化を求めていた人々は、皆が皆“民主主義”というものを理解していたわけではないかもしれない。

むしろ「公正な選挙」や「法の支配」「言論の自由」などといった民主主義の理念一つ一つよりも、何か新しい世界が待っているような、何か閉塞感(へいそくかん)から抜け出させてくれるような、そんな気持ちだったに違いない。

そうした人々の中には、いざ民主化を実現すると、その現実に失望している人も少なくない。

しかし、それもまた、民主主義の理念一つ一つに幻滅しているのではなく、民主主義と共に押し寄せてきた資本主義経済によって生じた格差、あるいは民主主義を推し進める大国のふるまいに失望しているのだと思う。

本当の意味で民主主義が力を発揮するためには、何が必要なのか。

今、私たちにできることは、“民主主義”について理解をし、その意義を伝えていくことなのではないか。

かつての闘士たちは、そのことを教えてくれたと感じている。

NHKスペシャル 混迷の世紀 第3回 岐路に立つ“民主主義”~権威主義拡大はなぜ~

2022年10月30日の放送内容はこちら

社会番組部 ディレクター

吉岡芙由紀

2012年入局

金沢局、名古屋局、国際番組部などを経て去年から現所属

東欧やアジアなどで国際情勢を取材

吉岡芙由紀

2012年入局

金沢局、名古屋局、国際番組部などを経て去年から現所属

東欧やアジアなどで国際情勢を取材