変えられるか、流通業界の不文律

ふだんスーパーに行って、レトルト食品や缶詰を手に取ると、賞味期限が1年以上先のものがほとんどです。しかしその裏で、本来食べられるものを廃棄する「食品ロス」が問題となっています。なかには店頭に並ぶことすらなく、廃棄されてしまうケースも。背景には、流通業界で不文律とされてきた独自のルールや慣行があることがわかりました。(経済部記者 保井美聡)

賞味期限まで4か月あるのになぜ?

「契約にない返品など、古い慣行はたくさんあります。それを知ってもらうことで、少しでも改善が進めば…」

ある食品メーカーの担当者が、匿名を条件に取材に応じてくれました。

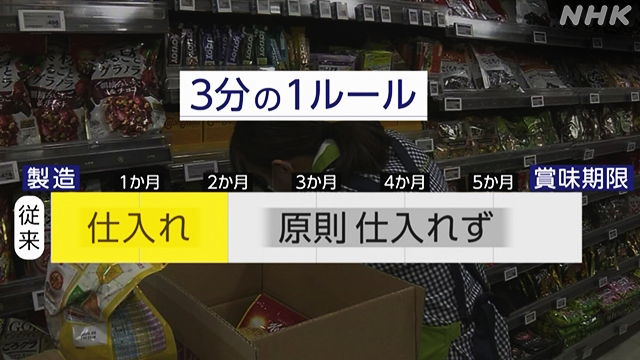

流通業界で食品ロスが後を絶たない理由、そのひとつが「3分の1ルール」です。

たとえば製造から賞味期限までが6か月の場合、3分の1にあたる2か月を過ぎた商品は、原則仕入れない慣行があります。

ある食品メーカーの担当者が、匿名を条件に取材に応じてくれました。

流通業界で食品ロスが後を絶たない理由、そのひとつが「3分の1ルール」です。

たとえば製造から賞味期限までが6か月の場合、3分の1にあたる2か月を過ぎた商品は、原則仕入れない慣行があります。

まだ賞味期限まで4か月あっても返品され、廃棄されてしまうのです。

いまではこの慣行を見直し、3分の1ではなくて2分の1、つまり賞味期限が6か月の商品なら、3か月まで仕入れるスーパーなども増えてきています。

しかし特定の企業が取り組むだけでは、効果が十分に発揮されない「業界の壁」があるといいます。

いまではこの慣行を見直し、3分の1ではなくて2分の1、つまり賞味期限が6か月の商品なら、3か月まで仕入れるスーパーなども増えてきています。

しかし特定の企業が取り組むだけでは、効果が十分に発揮されない「業界の壁」があるといいます。

長年の慣行、変えようと思っても

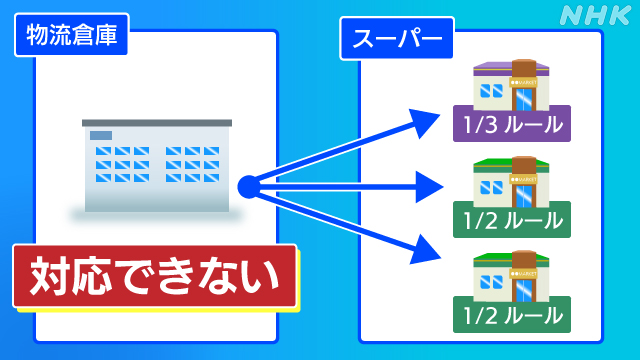

どういうことか。

それは、ある企業が3分の1ルールを見直したとしても、複数の企業で物流センターを利用している場合、すべての企業がルールを見直さなければ、新しいルールには変えにくいというのです。

それは、ある企業が3分の1ルールを見直したとしても、複数の企業で物流センターを利用している場合、すべての企業がルールを見直さなければ、新しいルールには変えにくいというのです。

同じ物流センターから商品を運ぶのに、個社ごとに対応を変えるのは難しい、深刻な人手不足に悩む物流業界の事情が背景にはあります。

3分の1ルールの見直しは、1社ではなく複数の社で横断的に取り組まなければ、十分な効果は出せないのです。

3分の1ルールの見直しは、1社ではなく複数の社で横断的に取り組まなければ、十分な効果は出せないのです。

契約書に記載なくても強制的に返品

食品ロスのもうひとつの原因、それは小売店から食品メーカーへの強制的な返品があることです。

取材した食品メーカーの担当者は「たとえ商品を買い取る契約をしていても、特売商品の売れ残りや、店舗の改装などを理由に在庫を返品されるケースがあります。メーカー側は、返品を断って取り引きを打ち切られたらどうしようという気持ちがあるので、ただ受け入れるしかありません」と話していました。

返品された商品は、どのように保存されていたかわからないため、廃棄せざるをえないといいます。

廃棄にかかる費用はもちろんメーカー側が負担しています。

こうした事態はなぜ起きるのか。

民間のシンクタンク「流通経済研究所」の石川友博上席研究員に話を聞きました。

取材した食品メーカーの担当者は「たとえ商品を買い取る契約をしていても、特売商品の売れ残りや、店舗の改装などを理由に在庫を返品されるケースがあります。メーカー側は、返品を断って取り引きを打ち切られたらどうしようという気持ちがあるので、ただ受け入れるしかありません」と話していました。

返品された商品は、どのように保存されていたかわからないため、廃棄せざるをえないといいます。

廃棄にかかる費用はもちろんメーカー側が負担しています。

こうした事態はなぜ起きるのか。

民間のシンクタンク「流通経済研究所」の石川友博上席研究員に話を聞きました。

石川友博 上席研究員

「店に置く品物について商談する場面を考えてください。やはり食品メーカーの営業担当と小売業のバイヤーの間では、バイヤーの方が立場が上になることは十分考えられます。日本の場合、返品に関するルールを双方で明確に決めていないケースもあります。そういう場合、結局はメーカー側が廃棄のコストを負担することが多いです。メーカーにとって、賞味期限のある食品を安定的に売ることは重要です。このため1回1回の契約の内容にこだわるより、バイヤーとの良好な関係を構築すること、そのために返品を受け入れることもあるのではないでしょうか」

「店に置く品物について商談する場面を考えてください。やはり食品メーカーの営業担当と小売業のバイヤーの間では、バイヤーの方が立場が上になることは十分考えられます。日本の場合、返品に関するルールを双方で明確に決めていないケースもあります。そういう場合、結局はメーカー側が廃棄のコストを負担することが多いです。メーカーにとって、賞味期限のある食品を安定的に売ることは重要です。このため1回1回の契約の内容にこだわるより、バイヤーとの良好な関係を構築すること、そのために返品を受け入れることもあるのではないでしょうか」

変わり始めるメーカーと小売業

3分の1ルールの始まりは、1990年代ごろとされています。

消費者のニーズに応えようと、スーパーなどはなるべく新しい商品を仕入れ、古くなったものは早めに店頭から撤去する。

消費者に買ってもらうため、やむを得ない商慣行でもありました。

しかし売る機会を逃さないため廃棄はしかたないといった考え方は、気候変動問題や持続可能な社会に対応するため、いま転換を迫られています。

時代の変化を受けて、食品メーカーも新たな対応に乗り出しています。

エバラ食品工業は、去年、焼き肉のたれや鍋つゆなど、32品目の賞味期限を、最大で1年延長しました。

例えば「キムチ鍋の素」の場合、変更前は12か月だった賞味期限が18か月に延長されました。

消費者のニーズに応えようと、スーパーなどはなるべく新しい商品を仕入れ、古くなったものは早めに店頭から撤去する。

消費者に買ってもらうため、やむを得ない商慣行でもありました。

しかし売る機会を逃さないため廃棄はしかたないといった考え方は、気候変動問題や持続可能な社会に対応するため、いま転換を迫られています。

時代の変化を受けて、食品メーカーも新たな対応に乗り出しています。

エバラ食品工業は、去年、焼き肉のたれや鍋つゆなど、32品目の賞味期限を、最大で1年延長しました。

例えば「キムチ鍋の素」の場合、変更前は12か月だった賞味期限が18か月に延長されました。

またパック入りごはんなどを生産するテーブルマークも去年、29品目の賞味期限を10か月から1年間に延長しました。

いずれも商品の保存性が向上したほか、改めて試験を行った結果、賞味期限を延長しても品質に問題ないことが確認できたということです。

最適な賞味期限を模索する動きは今後も広がりそうです。

さらに小売業界でも動きがあります。

大手スーパーのライフコーポレーションは、飲料や調味料それに菓子など、およそ1万2000品目について3分の1ルールを見直し、賞味期限の2分の1まで仕入れ期間を延長しました。

いずれも商品の保存性が向上したほか、改めて試験を行った結果、賞味期限を延長しても品質に問題ないことが確認できたということです。

最適な賞味期限を模索する動きは今後も広がりそうです。

さらに小売業界でも動きがあります。

大手スーパーのライフコーポレーションは、飲料や調味料それに菓子など、およそ1万2000品目について3分の1ルールを見直し、賞味期限の2分の1まで仕入れ期間を延長しました。

ちなみにこの会社は自前の物流センターを持っているため、ルールを見直すことで、仕入れ期間の延長が可能だということです。

こうした対応で食品ロスが減れば、ゆくゆくは販売価格の抑制にもつながるのではと会社は期待しています。

こうした対応で食品ロスが減れば、ゆくゆくは販売価格の抑制にもつながるのではと会社は期待しています。

ライフコーポレーション 小川啓さん

「3分の1ルールをやめれば、販売期間が多少短くなるが、取り組むことに大きなデメリットはない。1社だけでなくサプライチェーン全体で取り組んでいきたい」

「3分の1ルールをやめれば、販売期間が多少短くなるが、取り組むことに大きなデメリットはない。1社だけでなくサプライチェーン全体で取り組んでいきたい」

私たちは変われるか

食品の値上げが相次ぐなか「賞味期限」は切れたものの、安全に食べられる「消費期限」は切れていない食品を格安で販売する専門店などがいま注目を集めています。

その一方で、スーパーで商品を手に取るとき、つい棚の奥の商品に手が伸びてしまうという人も多いと思います。

食品ロスを減らすため、流通業界の不文律が変わることが重要ですが、その前に消費者である私たちの意識や行動も少しずつ変える必要があると取材を通じて感じました。

その一方で、スーパーで商品を手に取るとき、つい棚の奥の商品に手が伸びてしまうという人も多いと思います。

食品ロスを減らすため、流通業界の不文律が変わることが重要ですが、その前に消費者である私たちの意識や行動も少しずつ変える必要があると取材を通じて感じました。

経済部記者

保井 美聡

2014年入局

仙台局、長崎局を経て現所属

流通業界を取材し、現在は農林水産省担当

保井 美聡

2014年入局

仙台局、長崎局を経て現所属

流通業界を取材し、現在は農林水産省担当