最後に妻に触れたかった

最後のお別れができなかったのが一番悔しいです。

素手で家内の顔をなでたかったです。

ありがとう、ありがとう、と言ってね。

あんたと一緒だったから、おれも幸せな人生やったと、言ってやりたかった。それなのに…。

(社会部記者 市毛裕史/坪井宏彰)

素手で家内の顔をなでたかったです。

ありがとう、ありがとう、と言ってね。

あんたと一緒だったから、おれも幸せな人生やったと、言ってやりたかった。それなのに…。

(社会部記者 市毛裕史/坪井宏彰)

「本当にいってしまった」

ことし8月7日。

福岡県筑紫野市の篠倉久枝さんが、病院で亡くなりました。

85歳でした。

福岡県筑紫野市の篠倉久枝さんが、病院で亡くなりました。

85歳でした。

連絡を受けた夫の邦男さん(80)が駆けつけると、久枝さんはベッドに横たわっていました。目を閉じて、穏やかな顔でした。

食事をとらなくなって次第に衰弱していく姿に、いつかその時が来るだろうと覚悟はしていました。

「楽になったほうがいい」

「でも、1日でも長く一緒にいてほしい」

矛盾する2つの思いを抱えて過ごしていましたが、息を引き取った久枝さんの顔を見ると「本当にいってしまった」とのショックで、その時は涙も出ませんでした。

食事をとらなくなって次第に衰弱していく姿に、いつかその時が来るだろうと覚悟はしていました。

「楽になったほうがいい」

「でも、1日でも長く一緒にいてほしい」

矛盾する2つの思いを抱えて過ごしていましたが、息を引き取った久枝さんの顔を見ると「本当にいってしまった」とのショックで、その時は涙も出ませんでした。

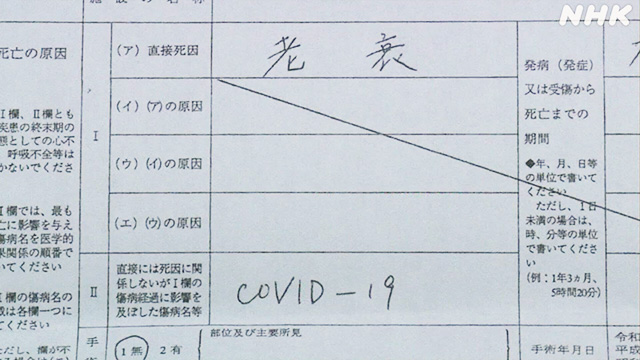

死因は「老衰」 ところが…

5日前の8月2日に体調を崩して入院した久枝さんは、検査の結果、新型コロナに感染していたことがわかりました。

症状は重くなく、死亡診断書の「直接死因」の欄には「老衰」、その下にある「直接には死因に関係しないが影響を及ぼした傷病名」の欄には「COVID-19」と書かれていました。

しかし、コロナへの感染があったことで、その後の葬儀や火葬は邦男さんの想像しなかったかたちになりました。

通常なら、亡くなった日か翌日が「お通夜」、その翌日が「葬儀」、「火葬」となりますが、亡くなったその日すぐに「火葬」となって「お通夜」はできず、翌日に「葬儀」となったのです。

通常、遺体は葬儀会社に運ばれるものの、コロナに感染して亡くなった場合には葬儀会社で預かることができないと言われ、夕方5時まで病院で預かってもらい、そのまま火葬場へ運ばれ通常なら時間外の午後6時から火葬することになったということです。

しかし、コロナへの感染があったことで、その後の葬儀や火葬は邦男さんの想像しなかったかたちになりました。

通常なら、亡くなった日か翌日が「お通夜」、その翌日が「葬儀」、「火葬」となりますが、亡くなったその日すぐに「火葬」となって「お通夜」はできず、翌日に「葬儀」となったのです。

通常、遺体は葬儀会社に運ばれるものの、コロナに感染して亡くなった場合には葬儀会社で預かることができないと言われ、夕方5時まで病院で預かってもらい、そのまま火葬場へ運ばれ通常なら時間外の午後6時から火葬することになったということです。

篠倉邦男さん

「死因は老衰なので、コロナとひとこと書いてあっただけで、こんな特別扱いを受けて本当にびっくりしました」

「死因は老衰なので、コロナとひとこと書いてあっただけで、こんな特別扱いを受けて本当にびっくりしました」

「最後の別れ できませんか」

火葬場に着いて、担当者に「最後の別れができませんか」とたずねましたが、顔を見ることはかないませんでした。

久枝さんは袋に包まれた状態で棺に入っていて、もう顔を見ることはできないと説明を受けたということです。

東京から急ぎ帰ってきた息子夫婦もなんとか火葬には間に合いましたが、亡くなった母の顔を見ることはできず、火葬後、母の遺骨と向き合うことになりました。

また、火葬場では大切な妻の遺体の入った棺を扱う担当者が防護服を着て対応している様子も見ていてつらかったと言います。

久枝さんは袋に包まれた状態で棺に入っていて、もう顔を見ることはできないと説明を受けたということです。

東京から急ぎ帰ってきた息子夫婦もなんとか火葬には間に合いましたが、亡くなった母の顔を見ることはできず、火葬後、母の遺骨と向き合うことになりました。

また、火葬場では大切な妻の遺体の入った棺を扱う担当者が防護服を着て対応している様子も見ていてつらかったと言います。

久枝さんと邦男さんは結婚50年、2人の子どもを育て上げ、寄り添うように過ごしてきました。

楽しみは2人で一緒に晩酌をすること。久枝さんには特にこれといった病気もなく、去年も2人で近県の温泉に出かけるほど元気に過ごしていました。

楽しみは2人で一緒に晩酌をすること。久枝さんには特にこれといった病気もなく、去年も2人で近県の温泉に出かけるほど元気に過ごしていました。

ことしになって久枝さんは食事をとらなくなって体が弱り、一度入院しました。検査しても異常はなく、主治医と相談して退院して自宅に戻りました。

病院でも食事をとらなかったということですが、自宅で邦男さんとの晩酌の時には、おつまみを口にしていました。

晩酌のとき、久枝さんが邦男さんに伝えたことばがあります。

病院でも食事をとらなかったということですが、自宅で邦男さんとの晩酌の時には、おつまみを口にしていました。

晩酌のとき、久枝さんが邦男さんに伝えたことばがあります。

久枝さん

「お父さん(邦男さん)と一緒になってよかった。5歳も年上の私と一緒になってくれて両親も喜んでくれた。幸せな人生だった」

「お父さん(邦男さん)と一緒になってよかった。5歳も年上の私と一緒になってくれて両親も喜んでくれた。幸せな人生だった」

なぜあんな扱いを…

遺骨は、自宅の仏壇に置かれた骨つぼの中に納められています。

骨つぼの上にあるめがねは、久枝さんが長く使っていた遺品です。

近眼だった久枝さんが向こうでも困らないように、お花と一緒に棺の中に納めてあげたかった物のひとつでしたが、それもできませんでした。

近眼だった久枝さんが向こうでも困らないように、お花と一緒に棺の中に納めてあげたかった物のひとつでしたが、それもできませんでした。

邦男さん

「最後の別れで、素手で家内の顔をなでたかったです。ありがとう、ありがとう、って言ってね。あんたと一緒だったから、おれも幸せな人生やったと、お別れの時に言うてやりたかった。コロナに感染しただけであんな扱いを受けるなんてたまらないです。亡くなった遺体を袋に入れるなんて、感染防止のためには必要なのかもしれませんが、なぜあんな危険物のような扱いまでしなくちゃならんのかなと思います」

「最後の別れで、素手で家内の顔をなでたかったです。ありがとう、ありがとう、って言ってね。あんたと一緒だったから、おれも幸せな人生やったと、お別れの時に言うてやりたかった。コロナに感染しただけであんな扱いを受けるなんてたまらないです。亡くなった遺体を袋に入れるなんて、感染防止のためには必要なのかもしれませんが、なぜあんな危険物のような扱いまでしなくちゃならんのかなと思います」

国のガイドラインにはどう書いてある?

「コロナに感染して亡くなった肉親の顔を、最後に見ることができなかった」

そうした声は、別の遺族や支援団体などの取材でも数多く聞かれるほか、SNS上でもいまだに投稿が見られます。

コロナが感染拡大してまもなく3年。なぜいまだにそうした最後の別れが続いているのでしょうか。

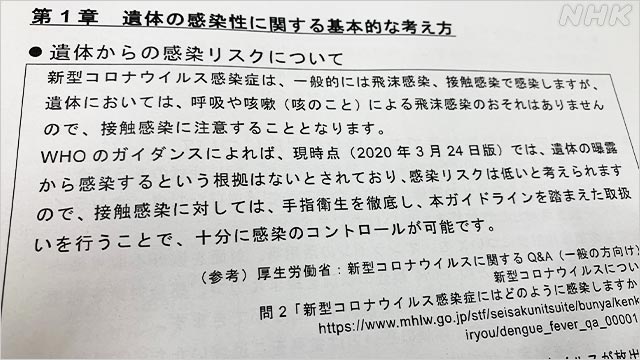

コロナで亡くなった人について、国は医療従事者や葬儀会社、火葬場などでの対応の基準となるガイドラインをおととし7月に策定しています。

そうした声は、別の遺族や支援団体などの取材でも数多く聞かれるほか、SNS上でもいまだに投稿が見られます。

コロナが感染拡大してまもなく3年。なぜいまだにそうした最後の別れが続いているのでしょうか。

コロナで亡くなった人について、国は医療従事者や葬儀会社、火葬場などでの対応の基準となるガイドラインをおととし7月に策定しています。

その第1章には「基本的な考え方」として、次のように書かれています。

新型コロナウイルスは一般的には「飛まつ感染」か「接触感染」で感染しますが、遺体においては呼吸やせきによる「飛まつ感染」のおそれはありませんので、「接触感染」に注意することになります。

WHOのガイダンスによれば、現時点(2020年3月24日版)では遺体の暴露から感染するという根拠はないとされており、感染リスクは低いと考えられますので、接触感染に対しては、手指衛生を徹底し、本ガイドラインを踏まえた取扱いを行うことで、十分に感染のコントロールが可能です。

WHOのガイダンスによれば、現時点(2020年3月24日版)では遺体の暴露から感染するという根拠はないとされており、感染リスクは低いと考えられますので、接触感染に対しては、手指衛生を徹底し、本ガイドラインを踏まえた取扱いを行うことで、十分に感染のコントロールが可能です。

遺体からの感染リスクは低い

感染拡大が始まった年の夏の時点で作成されたものですが「遺体からの感染リスクは低い」ということが明記されています。

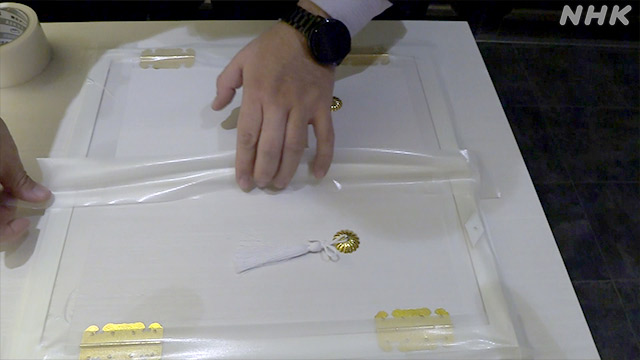

そのうえで遺体を「納体袋」と呼ばれる袋に収容することについて「感染リスクが極めて低くなる」として推奨、さらに次の2つも呼びかけています。

▽遺族などが対面できるよう納体袋はできるだけ透明のものを使用すること。

▽火葬場での対面や拾骨もできるだけ実施すること。

▽火葬場での対面や拾骨もできるだけ実施すること。

亡くなった人の尊厳や遺族感情への配慮と感染対策とを両立できるよう、一定の指針を示した形です。

国はことし9月にも、現場での対応が十分ではないとして通知を出して、対応の徹底を呼びかけています。

国はことし9月にも、現場での対応が十分ではないとして通知を出して、対応の徹底を呼びかけています。

葬儀現場の実情は

一方、葬儀会社を取材すると、ガイドライン通りの運用が難しいケースもあったという声が聞かれました。

特に感染拡大当初はウイルスの特徴や感染経路がわからず、どこまで対策を徹底すればよいのか、対応に苦慮したということです。

コロナで亡くなった約40人の葬儀を行ってきた東京・板橋区の葬儀会社では、当時は手探りの中で、感染対策を優先せざるを得なかったといいます。

コロナで亡くなった約40人の葬儀を行ってきた東京・板橋区の葬儀会社では、当時は手探りの中で、感染対策を優先せざるを得なかったといいます。

具体的には、棺から空気が漏れないよう、納体袋に入った遺体を棺に入れたあと、ふたには全面、テープで目張りするようにしていました。

その後は棺を開けることはできないため、遺族に最後の対面を求められても断らざるを得ませんでした。

その後は棺を開けることはできないため、遺族に最後の対面を求められても断らざるを得ませんでした。

「何のために仕事を」

万が一、従業員が感染すれば従業員の健康と会社の事業継続に影響が出るおそれがある以上、それを避けるための最大限の対応をとらざるをえない。またそうした対策をとることを受け入れの条件としている火葬場もあり、葬儀会社の多くが同様の対応を取ったといいます。

金澤隆太 部長

「私たちの仕事は最後のお別れの場を設けることですが、それをできなかった、やれなかったという現実に、本当に、無念と言いますか、何のために仕事をしているんだろうなという感覚になりました」

「私たちの仕事は最後のお別れの場を設けることですが、それをできなかった、やれなかったという現実に、本当に、無念と言いますか、何のために仕事をしているんだろうなという感覚になりました」

もう1つ、感染対策のための物品の不足も影響していたといいます。第5波、6波、7波と、感染拡大の大きな波の中で死亡する患者も急増し「納体袋」の供給が一時、ひっ迫しました。

病院や葬儀会社では特に透明の袋の確保が難しい状況があり、遺体の顔を見ることができない透明ではない袋を使わざるを得ないことがしばしばあったということです。

病院や葬儀会社では特に透明の袋の確保が難しい状況があり、遺体の顔を見ることができない透明ではない袋を使わざるを得ないことがしばしばあったということです。

その後、近隣の火葬場で火葬前の対面が可能になるなど、対応を見直す動きが出始めました。それをきっかけにこの葬儀会社でも去年の秋頃から、遺族に棺越しの顔を見てもらえるように対応しているということです。

金澤部長

「本来であれば一般の方たちと同じようにと言いたいところなんですけど、それがまだ叶いませんから、せめて亡くなった方のお顔を見てお別れするという所に近づこうと」

「本来であれば一般の方たちと同じようにと言いたいところなんですけど、それがまだ叶いませんから、せめて亡くなった方のお顔を見てお別れするという所に近づこうと」

火葬場では

火葬場の対応も、分かれています。

都内の火葬場に取材したところ、ガイドラインが推奨する遺体との対面の場や火葬後の「拾骨」の機会を設ける対応を今もとっていないと答えた施設が複数ありました。

理由はいずれも「施設内での感染リスクを避けるため」というものでした。

こうした中、横浜市が運営する火葬場では去年10月から対応を見直し、火葬の前に告別室で遺族が亡くなった人の遺体と対面できるようにしました。

理由はいずれも「施設内での感染リスクを避けるため」というものでした。

こうした中、横浜市が運営する火葬場では去年10月から対応を見直し、火葬の前に告別室で遺族が亡くなった人の遺体と対面できるようにしました。

岩澤健司 課長

「火葬の際の感染リスクが低いことが世間に周知されたことや遺族感情を考慮して対応を見直しました。感染防止も考えながら、ご遺族の心情に寄り添った施設運営をしていきたい」

「火葬の際の感染リスクが低いことが世間に周知されたことや遺族感情を考慮して対応を見直しました。感染防止も考えながら、ご遺族の心情に寄り添った施設運営をしていきたい」

その後、都内の別の火葬場も、ことしの夏から「拾骨」に参加する人数の制限をなくすなど、対応を見直す動きが広がりつつあります。

独自の対応始めた病院も

さらに取材を進めると、独自にリスクを判断して対応を始めている医療機関もあることがわかりました。

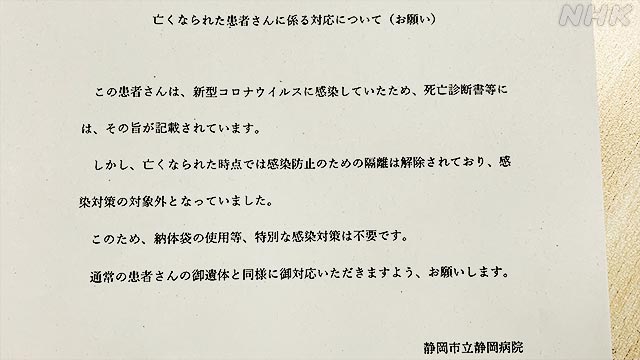

静岡市立静岡病院ではことしの春から、コロナで亡くなった人の遺体を「納体袋」に入れる対応をとりやめることにしました。

静岡市立静岡病院ではことしの春から、コロナで亡くなった人の遺体を「納体袋」に入れる対応をとりやめることにしました。

「遺体からの感染リスクは極めて低く、特別な感染対策は不要」とする判断に基づくものだということです。

病院から遺体を搬送する葬儀会社向けにも文書を出して、通常の遺体と同様の取り扱いを求めています。

病院から遺体を搬送する葬儀会社向けにも文書を出して、通常の遺体と同様の取り扱いを求めています。

岩井一也 医師

「家族どうしで最後の対面をすることに、我々が会ってはいけませんと制限を加える権利もないと考えています。遺族の感情やご遺体の尊厳という意味でも、通常の遺体と同じ対応にすることにしました」

「家族どうしで最後の対面をすることに、我々が会ってはいけませんと制限を加える権利もないと考えています。遺族の感情やご遺体の尊厳という意味でも、通常の遺体と同じ対応にすることにしました」

院内の感染管理の責任者を務める岩井医師は、国のガイドラインに基づく感染対策は、現状には合わなくなっていると指摘しています。

岩井医師

「ご遺体は息をしませんから飛まつもエアロゾルも発生しない。また、接触感染のリスクはほとんど無視できるレベルです。国のガイドラインはもう今は役割を終えていると考えています」

「ご遺体は息をしませんから飛まつもエアロゾルも発生しない。また、接触感染のリスクはほとんど無視できるレベルです。国のガイドラインはもう今は役割を終えていると考えています」

専門家の見解は?

感染症対策の専門家はどう考えているのか。

政府の分科会メンバーで、国立感染症研究所「感染症情報センター」のセンター長も務めた、川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長に聞きました。

岡部所長は、遺体から体液が漏れ出ることなどはありうるため「接触感染」に気をつける必要はあると指摘しました。そのうえで。

政府の分科会メンバーで、国立感染症研究所「感染症情報センター」のセンター長も務めた、川崎市健康安全研究所の岡部信彦所長に聞きました。

岡部所長は、遺体から体液が漏れ出ることなどはありうるため「接触感染」に気をつける必要はあると指摘しました。そのうえで。

岡部信彦 所長

「もし触ったあとはちゃんと手をきれいにして、アルコール消毒をすれば感染を防ぐことができると思います。全く注意をしなくていいというわけではないが、お顔を見たり、触れたりして丁寧なお見送りはできると思う」

「もし触ったあとはちゃんと手をきれいにして、アルコール消毒をすれば感染を防ぐことができると思います。全く注意をしなくていいというわけではないが、お顔を見たり、触れたりして丁寧なお見送りはできると思う」

国のガイドラインについては、感染拡大から3年がたとうとする今、内容を見直し「これはしてはいけない」だけではなく「対策をすればこれはしてもいい」というメッセージを発信していく時期だとしています。

岡部所長

「最初のころはそういうことがわからないということで、かなりきつく行われたのもやむをえないと思うが、今は見直しの時期に来ていると思う。何もやらなくていいということではなく、一定の注意はしなくてはいけないけれども、注意を外してもいいところは外す、という見直しや考え方の整理が必要じゃないかと思います」

「最初のころはそういうことがわからないということで、かなりきつく行われたのもやむをえないと思うが、今は見直しの時期に来ていると思う。何もやらなくていいということではなく、一定の注意はしなくてはいけないけれども、注意を外してもいいところは外す、という見直しや考え方の整理が必要じゃないかと思います」

記憶にずっと残る 最後の瞬間

取材を続けていた今月27日、国会で加藤厚生労働大臣が国のガイドラインについて「遺族の思いに沿った形になるのが望ましい」として専門家の意見を聞きながら早急に見直す考えを示しました。

まもなく3年となるコロナ禍で、感染対策を優先するのか、あるいは一定のリスクにも注意しながらできることを増やしていくのかについては、それぞれの考え方や意見があります。

それでも、大切な人との最後のお別れという、人の人生にとって極めて重要な場面がこれまで大きく制限されてきていたこと、それが今も一部で続いていることへの対応は、見過ごされ、このまま後回しにされてよいことではないと思います。

この記事の最後に、亡くなった人の遺体の顔や体の修復を専門に手がける都内の会社の話をご紹介します。

この会社はこれまで100人以上のコロナ感染後に亡くなった遺体を受け入れてきました。

まもなく3年となるコロナ禍で、感染対策を優先するのか、あるいは一定のリスクにも注意しながらできることを増やしていくのかについては、それぞれの考え方や意見があります。

それでも、大切な人との最後のお別れという、人の人生にとって極めて重要な場面がこれまで大きく制限されてきていたこと、それが今も一部で続いていることへの対応は、見過ごされ、このまま後回しにされてよいことではないと思います。

この記事の最後に、亡くなった人の遺体の顔や体の修復を専門に手がける都内の会社の話をご紹介します。

この会社はこれまで100人以上のコロナ感染後に亡くなった遺体を受け入れてきました。

当初は、防護服・ゴーグル・二重の手袋など、考えられる最大限の感染対策をとって対応していましたが、今は遺体からの感染リスクは低いと判断、マスクと手袋1枚のみという、ほぼ通常の遺体に向き合う際と同様の対応をとっています。

染谷幸宏 社長

「故人を見送る最後の瞬間が遺族にとって記憶にずっと残ることになります。本当にしっかりと別れをしていただきたいというのは一般の亡くなられた方と一緒ですけれども、家族の方もしっかりと別れができるような形をとれるよう、国のガイドラインもそうした形になるといいと思います」

「故人を見送る最後の瞬間が遺族にとって記憶にずっと残ることになります。本当にしっかりと別れをしていただきたいというのは一般の亡くなられた方と一緒ですけれども、家族の方もしっかりと別れができるような形をとれるよう、国のガイドラインもそうした形になるといいと思います」

社会部 記者

坪井 宏彰

2013年入局

広島局、経済部を経て

社会部で新型コロナ関連の取材を担当

坪井 宏彰

2013年入局

広島局、経済部を経て

社会部で新型コロナ関連の取材を担当

社会部 記者

市毛 裕史

2015年入局

佐賀局、釜石支局を経て

社会部で厚生労働省を担当

市毛 裕史

2015年入局

佐賀局、釜石支局を経て

社会部で厚生労働省を担当