“幻の貝”を生み出す人たち 数奇な運命と挑戦 岩手 陸前高田

一貫、なんと1000円近くするという寿司ネタ、ご存じですか?

その名は「イシカゲ貝」。

まとまった養殖をしているのは全国で岩手県陸前高田市の広田湾だけ。いまこの時期しか水揚げができず、幻の貝とも呼ばれているんです。なぜ陸前高田市だけで養殖されているのか。幻の貝をめぐる数奇な運命と挑戦をお伝えします。

(盛岡放送局記者 高橋広行)

その名は「イシカゲ貝」。

まとまった養殖をしているのは全国で岩手県陸前高田市の広田湾だけ。いまこの時期しか水揚げができず、幻の貝とも呼ばれているんです。なぜ陸前高田市だけで養殖されているのか。幻の貝をめぐる数奇な運命と挑戦をお伝えします。

(盛岡放送局記者 高橋広行)

プリプリで濃厚

正式名称は「エゾイシカゲガイ」(市場では石垣貝=イシガキガイの名で通っています)

トリ貝の仲間の二枚貝です。

トリ貝の仲間の二枚貝です。

まとまった養殖がされているのは、全国唯一、陸前高田市だけ。地元の寿司店では、一貫450円で出されていました。都心では2倍以上の値段で提供されているところもあるといいます。

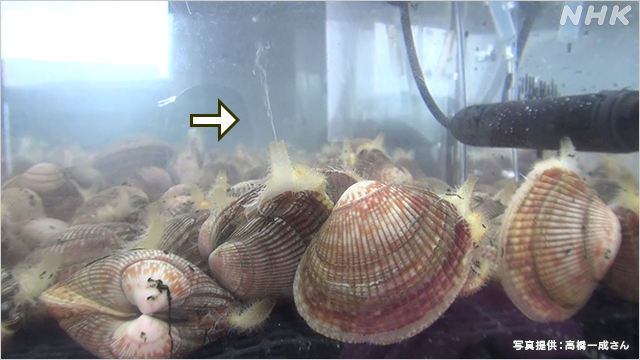

この貝、なんと“ダンス”も得意なんです。

この貝、なんと“ダンス”も得意なんです。

踊るような様子が“イシカゲダンス”と呼ばれています。

いただいてみると…

身はやわらかく、プリプリ。かむ度に、甘みとうまみがじゅわ、じゅわっと口の中に広がります。回転寿司屋の110円のサーモンとサバが何よりのごちそうと感じる私には、ぜいたく過ぎる味わいです。

生息範囲は北海道から茨城県にかけての太平洋岸と広いものの、岩礁のくぼみなどに生息していることから天然物は採りづらく、流通している大半が養殖の陸前高田産になります。

水揚げできるのは、7月から10月にかけてのみ。これを過ぎても貝は生き続けますが、産卵期に入り、生殖巣に栄養をたくわえようとするため、身である「足」の部分がやせほそり、味も落ちてしまいます。

“産地も時期も”限定品という訳です。

取材した9月21日、イシカゲ貝を求めて、はるばるシンガポールから陸前高田市にやって来たシェフがいました。

生息範囲は北海道から茨城県にかけての太平洋岸と広いものの、岩礁のくぼみなどに生息していることから天然物は採りづらく、流通している大半が養殖の陸前高田産になります。

水揚げできるのは、7月から10月にかけてのみ。これを過ぎても貝は生き続けますが、産卵期に入り、生殖巣に栄養をたくわえようとするため、身である「足」の部分がやせほそり、味も落ちてしまいます。

“産地も時期も”限定品という訳です。

取材した9月21日、イシカゲ貝を求めて、はるばるシンガポールから陸前高田市にやって来たシェフがいました。

現地でミシュランガイド1つ星に輝くレストランを経営していて、直接仕入れたいといいます。海外からも注目される貝なのです(取材からまもなく直接取引が開始)。

オーナーシェフ 木村共男さん

「この時期、寿司ネタになる旬の貝は少ないんです。イシカゲ貝は、香りも甘みも旨みも最高で、海の味が舌で爆発しているように感じます。ここでしか育てられていないなら、なおさらほしい」

「この時期、寿司ネタになる旬の貝は少ないんです。イシカゲ貝は、香りも甘みも旨みも最高で、海の味が舌で爆発しているように感じます。ここでしか育てられていないなら、なおさらほしい」

運と手間に支えられて

広田湾の中にある養殖場をたずねました。

この高級食材、実は「運」と「手間」によって生み出されていました。

イシカゲ貝は、下図のように海中につるされたお椀型の発砲スチロールの容器(養殖かご)の中で育ちます。

イシカゲ貝は、下図のように海中につるされたお椀型の発砲スチロールの容器(養殖かご)の中で育ちます。

発泡スチロールを使うのは、軽く運びやすいからです。この容器の中には砂が入っていて、毎年2月から3月に貝の幼生が入り込みます。植物で言えば「種まき」にあたりますが、どれだけ幼生が入り込むかは運次第。条件ははっきりわかっていません。

そして半年ほど経つと、1センチ程度の稚貝に成長。

そして半年ほど経つと、1センチ程度の稚貝に成長。

ただ、このままだと、エサの奪い合いになって貝が死んでしまうため、大きくなる度に、容器を海から引き上げて、稚貝を移し替えなければなりません。これが重労働なんです。

まず引き上げた容器をひっくり返して貝を取り出し、ふるいにかけて、サイズごとに分けます。

まず引き上げた容器をひっくり返して貝を取り出し、ふるいにかけて、サイズごとに分けます。

続いて、新しい容器に新しい砂を入れ、貝の“次の家”を用意。

船で沖に出て、容器1つ1つに貝を戻しながら、再び海に沈めます。

こうした作業と同時並行で、再利用するために砂を乾かしたり、海藻がまとわりついた容器を洗ったりします。

水の通りをよくしないと、容器にエサが届きにくくなるためです。

水の通りをよくしないと、容器にエサが届きにくくなるためです。

多い人だと容器は1万ケース以上あるので、この分散作業を、順番にほぼ毎日行います。時間は、午前6時前から午後1時ごろまで。もちろん真冬もです。

そして、出荷サイズの5.5センチになるまでは、最初に容器をつるしてから実に2年半もの歳月がかかるのです。

浜の人たちの手際のよさは、まるで1つのエンターテイメントのようですが、運と手間を知ると、一貫1000円でも納得です。

(※家族や従業員の手を借りず、ひとりでできる量で養殖をしている人もいます。こうした人は分散作業が少ない時期に、ワカメ養殖と並行しているケースも)

そして、出荷サイズの5.5センチになるまでは、最初に容器をつるしてから実に2年半もの歳月がかかるのです。

浜の人たちの手際のよさは、まるで1つのエンターテイメントのようですが、運と手間を知ると、一貫1000円でも納得です。

(※家族や従業員の手を借りず、ひとりでできる量で養殖をしている人もいます。こうした人は分散作業が少ない時期に、ワカメ養殖と並行しているケースも)

見慣れない白い稚貝

広田湾漁協からイシカゲ貝養殖の第一人者を紹介してもらいました。

小泉豊太郎さん(74)です。

小泉豊太郎さん(74)です。

この地域独特の気仙なまりで「そんな昔のことはおぼえでねぇよ」と言いながらも、歴史を教えてくれました。

話は30年前にさかのぼります。

当時、小泉さんはホタテ養殖などで生計を立てていましたが、海水温の上昇などで水揚げ高は伸び悩んでいました。こうした中、隣の宮城県でトリガイの養殖が軌道に乗っていたことから、陸前高田市でも試験的な養殖が始まります。

しかし広田湾では、水温の高い夏場を乗り切れず、多くが死んでしまいました。そのとき、小泉さんは、養殖用の容器の中に見慣れない白い稚貝を見つけたのです。

イシカゲ貝との運命の出会いでした。

話は30年前にさかのぼります。

当時、小泉さんはホタテ養殖などで生計を立てていましたが、海水温の上昇などで水揚げ高は伸び悩んでいました。こうした中、隣の宮城県でトリガイの養殖が軌道に乗っていたことから、陸前高田市でも試験的な養殖が始まります。

しかし広田湾では、水温の高い夏場を乗り切れず、多くが死んでしまいました。そのとき、小泉さんは、養殖用の容器の中に見慣れない白い稚貝を見つけたのです。

イシカゲ貝との運命の出会いでした。

小泉豊太郎さん

「最初は、なんの貝かもわからない。食べられるかもわからない。でも、トリガイはダメだし、なんか他に(養殖)できるものがないかと思って聞いて回ったんだよ。ある人には『これはトリガイではねぇ』と言われて、はじかれたんだ(笑)。それでも調べてたら、宮城の人に『これはイシカゲ貝だよ、売り物になるよ』と教えられて」

「最初は、なんの貝かもわからない。食べられるかもわからない。でも、トリガイはダメだし、なんか他に(養殖)できるものがないかと思って聞いて回ったんだよ。ある人には『これはトリガイではねぇ』と言われて、はじかれたんだ(笑)。それでも調べてたら、宮城の人に『これはイシカゲ貝だよ、売り物になるよ』と教えられて」

試しに育ててみると、夏場に死滅することも少なく、貝自身の排泄物でカゴの中が汚れても生き続ける「強い貝」だということもわかりました。

2年後に水揚げできたのは、わずかに10キロでしたが、なじみの卸売業者が気を利かせて、一部を築地市場に送ってくれます。

すると「もう他にはないのか。もっと買いたい」という返事が。

2年後に水揚げできたのは、わずかに10キロでしたが、なじみの卸売業者が気を利かせて、一部を築地市場に送ってくれます。

すると「もう他にはないのか。もっと買いたい」という返事が。

小泉豊太郎さん

「『あとないのか』って返事来たんだけど、待てよと。あとないかってことは、市場さ出せば、もっと高く売れんじゃねぇかと思って」

「『あとないのか』って返事来たんだけど、待てよと。あとないかってことは、市場さ出せば、もっと高く売れんじゃねぇかと思って」

「商機(勝機)あり」と読んだ小泉さんは、他の漁協を訪ね歩いて、容器を大量に仕入れ、本格的に養殖に取り組みました。

当初、容器の代わりになるものがないかと、100円ショップにあるプラスチックのたらいを使ったこともあるそうですが、重くて作業になりませんでした。

試行錯誤の結果、川砂を使い、定期的に砂を入れ替えると成長が伸びることもわかりました。

そして、漁師仲間にこうしたノウハウを惜しみなく広めたのです。1人から始めた養殖は、2010年には11業者まで広がり、水揚げ高も37トンに増えていました。

当初、容器の代わりになるものがないかと、100円ショップにあるプラスチックのたらいを使ったこともあるそうですが、重くて作業になりませんでした。

試行錯誤の結果、川砂を使い、定期的に砂を入れ替えると成長が伸びることもわかりました。

そして、漁師仲間にこうしたノウハウを惜しみなく広めたのです。1人から始めた養殖は、2010年には11業者まで広がり、水揚げ高も37トンに増えていました。

小泉豊太郎さん

「そんなてぇしたことはしでねぇって。みんなトリガイの養殖に失敗したから、容器がたくさん余ってるとこがあったんだ。だからそれ引き受けて、たくさんやってみたら、たまたまうまくいったんだ」

「そんなてぇしたことはしでねぇって。みんなトリガイの養殖に失敗したから、容器がたくさん余ってるとこがあったんだ。だからそれ引き受けて、たくさんやってみたら、たまたまうまくいったんだ」

言い出しっぺだからやめられない

市場での評価を確かなものにし、過去最高の水揚げが見込まれていた2011年。

小泉さんを東日本大震災が襲いました。

養殖設備はほとんどが流され、小泉さんも、一時は再建をあきらめました。

養殖設備はほとんどが流され、小泉さんも、一時は再建をあきらめました。

小泉豊太郎さん

「当時おれも63(歳)だ。もうやめようと思ったの。いまからゼロからやるって言ったってな。どうしようもないから」

「当時おれも63(歳)だ。もうやめようと思ったの。いまからゼロからやるって言ったってな。どうしようもないから」

しかし、津波で流された養殖かごを集めている仲間たちの姿を見て、「再開」への強い意志を感じたといいます。

小泉豊太郎さん

「みんなやるつもりなんだなって。おれは、浜さ上がったらなんもできねぇんだから。でも俺が言い出しっぺだからさ。みんなにやれって言ったんだから。一番先におれが始めた仕事だから、おれがやめる訳にはいかない。引っ張っていがねぇと」

「みんなやるつもりなんだなって。おれは、浜さ上がったらなんもできねぇんだから。でも俺が言い出しっぺだからさ。みんなにやれって言ったんだから。一番先におれが始めた仕事だから、おれがやめる訳にはいかない。引っ張っていがねぇと」

周囲の後押しもあって、震災の翌年に国の補助金を活用して、養殖かごを整備し直します。あの津波は街ごとさらっていきましたが、養殖を再開した秋、カゴには、あの見慣れた稚貝が入っていました。

海の豊かさをかみしめました。

そして、震災から3年のブランクを経て、2014年に出荷の再開にこぎつけました。その後、新たに養殖に参加する人もいて、いまでは生産者も、震災前の1.5倍の16業者に。取引単価も震災前1キロ2300円だったものが、2900円前後(2021年の平均価格)と高値で推移しています。

海の豊かさをかみしめました。

そして、震災から3年のブランクを経て、2014年に出荷の再開にこぎつけました。その後、新たに養殖に参加する人もいて、いまでは生産者も、震災前の1.5倍の16業者に。取引単価も震災前1キロ2300円だったものが、2900円前後(2021年の平均価格)と高値で推移しています。

“運”を変えるために

それでも、小泉さんには懸念がありました。年によって大きく上下する、生産量のばらつきです。

いまの方法は、幼生がたまたま砂に入り込んでくれる、運に頼らざるを得ないことが大きいことが理由です。

何とか安定して稚貝を確保できないか。4年前、小泉さんはその研究をある身近な人に依頼しました。

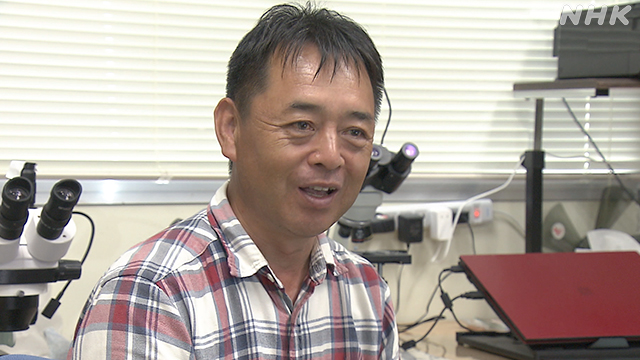

おいの高橋一成さん(55)です。

何とか安定して稚貝を確保できないか。4年前、小泉さんはその研究をある身近な人に依頼しました。

おいの高橋一成さん(55)です。

高橋さんは、市の元職員ですが、ただ者ではありません。東北大学で水産を学んで以来、日本貝類学会に名を連ね、長年にわたり岩手のさまざまな動植物の研究・調査を「趣味」で続けてきました。

その功績を買われ、希少生物の保護を目的に、県が作成する「いわてレッドデータブック」の委員も務めていて、絶滅のおそれがある貝や希少なチョウが県内に生息していたことを独自調査で確認した経験まであります。

その功績を買われ、希少生物の保護を目的に、県が作成する「いわてレッドデータブック」の委員も務めていて、絶滅のおそれがある貝や希少なチョウが県内に生息していたことを独自調査で確認した経験まであります。

高橋一成さん

「いままで誰も成功したことがない。単純におもしろそうだなと」

「養殖現場には何度も行っていたし、他の人に頼まれるのは嫌だなと。『増殖系』は専門外ではありましたが、失敗したらどうしようではなく、とにかくやってみようと思ったんです」

「いままで誰も成功したことがない。単純におもしろそうだなと」

「養殖現場には何度も行っていたし、他の人に頼まれるのは嫌だなと。『増殖系』は専門外ではありましたが、失敗したらどうしようではなく、とにかくやってみようと思ったんです」

ゼロからの挑戦

高橋さんがこの難題を引き受けたのは、生来の好奇心からだけではありません。

高橋さんは、30代の6年間、市内にあった「海と貝のミュージアム」に勤めた経験もありました。

その後、部署を異動した後も、後任の職員たちと調査や研究を継続していたほか、館内には自らの標本などを並べる展示スペースまで設けられていたそうです。ですが、ミュージアムは津波で全壊。高橋さんにとって、大切にしていた「舞台」がなくなっていました。

さらに、市の職員としてまちの復興に奔走した一方で、自然環境に関心を持つ人はほとんどいなかった実態もありました。震災でどう変わってしまったのか、はたまた変わっていないのか、十分に調べられることなく、復興工事が急ピッチで進んでいったことに、もどかしさも感じていました。

自由にフィールドワークができない時期も続き、震災から5年で長年勤めた市役所を退職することに。

もちろん、暮らしの再建が最優先であることは、妻を津波で亡くした高橋さん自身が誰よりもわかっていました。こうした感情も、高橋さんを突き動かしました。

高橋さんは、30代の6年間、市内にあった「海と貝のミュージアム」に勤めた経験もありました。

その後、部署を異動した後も、後任の職員たちと調査や研究を継続していたほか、館内には自らの標本などを並べる展示スペースまで設けられていたそうです。ですが、ミュージアムは津波で全壊。高橋さんにとって、大切にしていた「舞台」がなくなっていました。

さらに、市の職員としてまちの復興に奔走した一方で、自然環境に関心を持つ人はほとんどいなかった実態もありました。震災でどう変わってしまったのか、はたまた変わっていないのか、十分に調べられることなく、復興工事が急ピッチで進んでいったことに、もどかしさも感じていました。

自由にフィールドワークができない時期も続き、震災から5年で長年勤めた市役所を退職することに。

もちろん、暮らしの再建が最優先であることは、妻を津波で亡くした高橋さん自身が誰よりもわかっていました。こうした感情も、高橋さんを突き動かしました。

しかし、大学教授顔負けの知識を持つ高橋さんでも、イシカゲ貝と向き合うのは初めて。

「幻」と言われるだけに手がかりは少なく、過去の文献や論文を読みあさっても、見つけられたのは、20年以上前の論文が2本だけ。ほぼゼロからの挑戦でした。

「幻」と言われるだけに手がかりは少なく、過去の文献や論文を読みあさっても、見つけられたのは、20年以上前の論文が2本だけ。ほぼゼロからの挑戦でした。

求めている人たちに応えたい

高橋さんの研究室の奥は飼育室になっていますが、内側から目張りがされ「関係者以外立ち入り禁止」の貼り紙がしてあります。

残念ながら、その飼育方法はすべて“企業秘密”。

「言える範囲で」と何度もお願いして、少しだけ教えてもらうことができました。

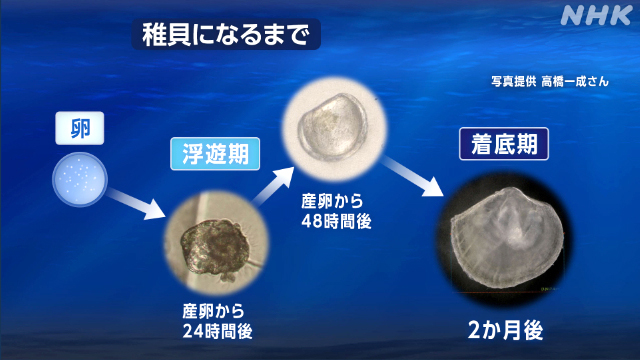

イシカゲ貝が稚貝になるまでには▽卵▽海中をただよう幼生期▽砂に潜り込む着底期の3段階をたどります。

残念ながら、その飼育方法はすべて“企業秘密”。

「言える範囲で」と何度もお願いして、少しだけ教えてもらうことができました。

イシカゲ貝が稚貝になるまでには▽卵▽海中をただよう幼生期▽砂に潜り込む着底期の3段階をたどります。

段階によって好む環境は異なるため、エサのタイミング、水温、砂の種類や量、水槽の大きさや形状といった飼育環境など、3年かけていくつものシミュレーションを重ねたそうです。

高橋さんは手先も器用で、自ら市販のものを加工して水槽に仕立てたり、数十の水槽に細い配水管を張り巡らせたりもしました。

当初は、稚貝を完全に死滅させてしまったこともありましたが、やがて、一定数を生き残らせるパターンを見つけることができました。

最初に得られた稚貝は800個にとどまりましたが、翌年は1万個、ことしはさらに上積みできる見通しです。

高橋さんは手先も器用で、自ら市販のものを加工して水槽に仕立てたり、数十の水槽に細い配水管を張り巡らせたりもしました。

当初は、稚貝を完全に死滅させてしまったこともありましたが、やがて、一定数を生き残らせるパターンを見つけることができました。

最初に得られた稚貝は800個にとどまりましたが、翌年は1万個、ことしはさらに上積みできる見通しです。

高橋一成さん

「何が原因で死ぬのかが全く分からない手探り状態が続いたので、その分、いくらか生き残ったときは、すごくうれしかったです。これでいけるぞと」

「何が原因で死ぬのかが全く分からない手探り状態が続いたので、その分、いくらか生き残ったときは、すごくうれしかったです。これでいけるぞと」

さらに稚貝を飼育室で5ミリ程度まで成長させてから、沖出し(海に沈めること)をすれば、生存確率が格段に高まることもわかってきました。

この研究、2年目の途中までは、叔父・小泉さんの作業場を間借りして行う完全なボランティアでしたが、挑戦を応援しようと、2020年からは漁協が職員として高橋さんを雇い、漁協の施設の一角が研究室となっています。

市も、ふるさと納税を原資にした基金およそ300万円を使って、飼育室の天井や排水設備の工事費、資材の購入費をサポートしました。

高橋さんは、年間10万個の稚貝確保を目標に掲げ、次の担い手の育成にもつなげたいと考えています。

市も、ふるさと納税を原資にした基金およそ300万円を使って、飼育室の天井や排水設備の工事費、資材の購入費をサポートしました。

高橋さんは、年間10万個の稚貝確保を目標に掲げ、次の担い手の育成にもつなげたいと考えています。

高橋一成さん

「まだまだこれからです。これだけ時間をかけても、幼生から砂に潜り込む稚貝になるまでに、99%は死滅してしまう状況は変わっていないんです。これをさらに安定させることができるかが、これからの一番の課題です」

「養殖自体は、陸前高田の言わば専売特許。さらに稚貝の安定生産まで確立できれば、完全に1人勝ちの状況を作り出すことができると思っています。求めている人たちに何とか応えたいと思います」

「まだまだこれからです。これだけ時間をかけても、幼生から砂に潜り込む稚貝になるまでに、99%は死滅してしまう状況は変わっていないんです。これをさらに安定させることができるかが、これからの一番の課題です」

「養殖自体は、陸前高田の言わば専売特許。さらに稚貝の安定生産まで確立できれば、完全に1人勝ちの状況を作り出すことができると思っています。求めている人たちに何とか応えたいと思います」

イシカゲ貝の「生みの親」の小泉さんと「育ての親」になろうとする高橋さん。

幻の貝をめぐる挑戦が続いています。

幻の貝をめぐる挑戦が続いています。

取材後記

「高値で取引され、養殖の手法も分かっているなら、三陸の他の地域は、なぜ陸前高田をまねて、まとまった養殖に乗り出さないのか」

私の疑問に、関係者のみなさんは「たぶんできると思うよ。震災前は、北海道から福島まで、あちこちから視察もあった」と言うではありませんか。

拍子抜けする私に「ただ、どんなに上手くいっても、モノにするまでに最低でも3年近くかかる。いま生計を立てている別の養殖や漁の時間を減らさないといけない。なのに、その海とイシカゲ貝との相性は、養殖してみなければわからない。そのリスクはなかなか取れないよ」

事実、宮城県で定着したトリガイ養殖は、隣接する陸前高田では根付きませんでした。小さな稚貝を見て「ひょっとしたら」という可能性にかけ、時間をかけて仲間を巻き込んでいった小泉さんの歩み。震災後の海にも“種”をとどめた海の豊かさ。市井の逸材である高橋さんの存在。どこまでも終わらない取材でした。

私の疑問に、関係者のみなさんは「たぶんできると思うよ。震災前は、北海道から福島まで、あちこちから視察もあった」と言うではありませんか。

拍子抜けする私に「ただ、どんなに上手くいっても、モノにするまでに最低でも3年近くかかる。いま生計を立てている別の養殖や漁の時間を減らさないといけない。なのに、その海とイシカゲ貝との相性は、養殖してみなければわからない。そのリスクはなかなか取れないよ」

事実、宮城県で定着したトリガイ養殖は、隣接する陸前高田では根付きませんでした。小さな稚貝を見て「ひょっとしたら」という可能性にかけ、時間をかけて仲間を巻き込んでいった小泉さんの歩み。震災後の海にも“種”をとどめた海の豊かさ。市井の逸材である高橋さんの存在。どこまでも終わらない取材でした。

「広田湾産イシカゲ貝」は、ことし2月、特産品を地域ブランドとして国が保護する「GI保護制度」にも登録され、言わば、国の「お墨付き」も得たところ。この記事で興味を持っていただけたのなら、ぜひ一度味わってみてください(「広田湾漁協オンラインショップ」などから購入できます)。

盛岡放送局記者

高橋広行

埼玉県川越市出身 2006年入局

広島局、社会部、成田支局を経て2019年から盛岡局

7歳と5歳の暴れん坊(甘えん坊)将軍の父親です

この取材を始めてから、自分のスマホで撮影した“イシカゲダンス”を何度も見て、ひとりにやにやしています

高橋広行

埼玉県川越市出身 2006年入局

広島局、社会部、成田支局を経て2019年から盛岡局

7歳と5歳の暴れん坊(甘えん坊)将軍の父親です

この取材を始めてから、自分のスマホで撮影した“イシカゲダンス”を何度も見て、ひとりにやにやしています