円安すぎて 学べない…研究者は食費を切り詰め 図書館もピンチ

「洋書の値段を調べていたら1冊8万円と出てきて卒倒しそう」

そんな声がSNS上のツイートに出てきました。

卒倒のきっかけは“円安”

それが学びの場にも、学ぶ人の生活にも、あの有名な場所にも影響が出ているようです。

(ネットワーク報道部 松本裕樹 野呂一輝 山口局 池田昌平)

そんな声がSNS上のツイートに出てきました。

卒倒のきっかけは“円安”

それが学びの場にも、学ぶ人の生活にも、あの有名な場所にも影響が出ているようです。

(ネットワーク報道部 松本裕樹 野呂一輝 山口局 池田昌平)

“大打撃”に“卒倒” 学びの場から悲鳴

進む円安。

「海外の物を買おう!」と考えていると、日に日に値段が上昇しているこのごろです。

SNS上でこんな声が出てきました。

「海外の物を買おう!」と考えていると、日に日に値段が上昇しているこのごろです。

SNS上でこんな声が出てきました。

「洋書の続刊 価格は1400円から2000円に 円安ェ、、、、」

「洋書のテキスト買うのに苦労している 研究しているひとは大打撃なんですよ」

「日本の古書店の洋書の方が安い場合も」

「洋書のテキスト買うのに苦労している 研究しているひとは大打撃なんですよ」

「日本の古書店の洋書の方が安い場合も」

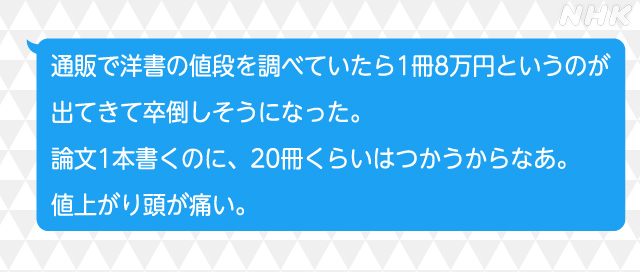

そして、こんなつぶやきも…

通販で洋書の値段を調べたら1冊8万円というのが出てきて卒倒しそうになった。論文1本書くのに、20冊くらいつかうからなあ。値上がり頭が痛い。

叫び声に“大打撃”と“卒倒”という文字。

どうも、海外の文献を使う学びの場は円安で深刻なようです。

その卒倒しそうになったという人に連絡をとってみました。

大学の研究者で通訳や翻訳にも関わっている女性でした。

どうも、海外の文献を使う学びの場は円安で深刻なようです。

その卒倒しそうになったという人に連絡をとってみました。

大学の研究者で通訳や翻訳にも関わっている女性でした。

本を買うために…いきついた“卵とのり”

女性がツイートしたのは新しいテーマに取り組もうと、必要な文献の目録を作り、値段を調べていた時だそうです。

研究者の女性

1冊8万円というのは、もともと高い本なのかもしれませんが、円安にふれた影響もあるのではないかと思っています。これまで価格を見て必要な書籍の購入を断念したことはないんです

1冊8万円というのは、もともと高い本なのかもしれませんが、円安にふれた影響もあるのではないかと思っています。これまで価格を見て必要な書籍の購入を断念したことはないんです

研究者にとって、研究に必要な書籍や論文は、買い控えができるものではありません。

1つの論文を書くために、新しい研究成果を出すために、必要なものをそろえて読み込み、やっと仕事が始まります。

1つの論文を書くために、新しい研究成果を出すために、必要なものをそろえて読み込み、やっと仕事が始まります。

いわば高くて買えないではすまされない厳しい世界のようです。

では女性はどうしているのか。

では女性はどうしているのか。

とりあえず貯金を使ったのですが、貯金の額がたいしたことないので節約術を極めています

“数十万円だった貯金がひと月で半分以下になり、さすがに緊張が走った”と具体的な額と心の揺れを教えてくれました。

貯金が少なくなって、節約術はいま、洋服のほか食事に向かっているようです。

貯金が少なくなって、節約術はいま、洋服のほか食事に向かっているようです。

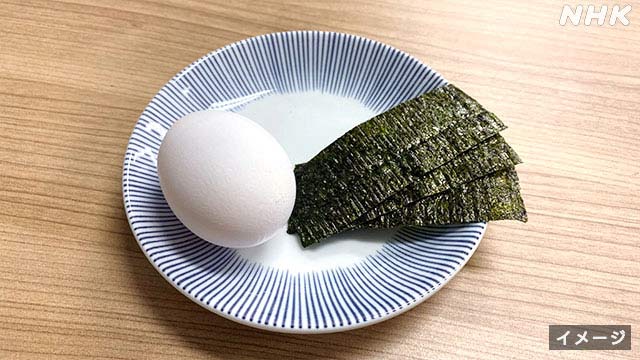

“99円のごはんパックとみそ汁、卵、のり”。このような自炊で安くておなかがいっぱいになるメニューを多く取り入れています。食費がいちばん削れるけれど、体をこわしたくないので安くて栄養がある料理を探しました

いきついたのが卵とのりです。卵だけだとさすがにもの悲しいので、のりは、ばくばく食べています

そこまで厳しいとは驚きですと伝えると…

驚かれていますか。実は本を出す計画があり、その費用数十万円も未来の支出として決まっています。“何もかもやめなくてはいけない”になっていないだけ、まだましと思っています

ほかの研究者からも厳しい声を聞きます。よい記事を書いてください、大学の図書館は本当に困っているらしいです

女性は励ましながら教えてくれました。

図書館は手に入りにくい書物をそろえ、学びたい誰もが自由にそれを読み込んだりできる場所。学ぶために、誰もが深い知識に触れることができる場所のはずです。

そこで何が起きているのでしょうか。

図書館は手に入りにくい書物をそろえ、学びたい誰もが自由にそれを読み込んだりできる場所。学ぶために、誰もが深い知識に触れることができる場所のはずです。

そこで何が起きているのでしょうか。

研究費が飛んでしまう

訪ねたのは山口県立大学の図書館です。

「年々厳しくなっているんです」

図書館長を務める松尾量子教授が話してくれました。

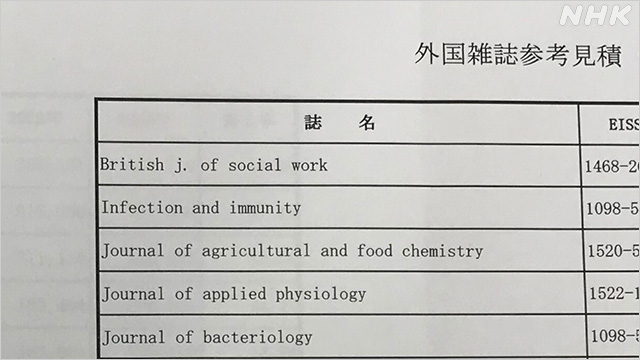

見せてくれたのはこの図書館が保有する外国の論文集などのリスト。

見ると大学では海外の論文がまとめられた学術雑誌のデータ「電子ジャーナル」を22種類、外国の雑誌を13種類を購入、所有していました。

図書館長を務める松尾量子教授が話してくれました。

見せてくれたのはこの図書館が保有する外国の論文集などのリスト。

見ると大学では海外の論文がまとめられた学術雑誌のデータ「電子ジャーナル」を22種類、外国の雑誌を13種類を購入、所有していました。

山口県立大学 松尾量子教授

洋書を扱う日本の代理店とは1年単位で契約を結んでいます。ここ数年は毎年1割ほど契約料が値上げされてきたんです

洋書を扱う日本の代理店とは1年単位で契約を結んでいます。ここ数年は毎年1割ほど契約料が値上げされてきたんです

そこに急激な円安が追い打ちをかけます。

電子ジャーナルについて先月、来年の契約料を見積もりしたところ、これまでにない値上がりが見込まれたのです。

電子ジャーナルについて先月、来年の契約料を見積もりしたところ、これまでにない値上がりが見込まれたのです。

【契約料】

ことし… 526万円

来年…732万4000円(+39%)

ことし… 526万円

来年…732万4000円(+39%)

値上げ率はこれまでを大幅に上回る約39%でした。

電子ジャーナルは1冊当たりの単価が非常に高いのです。このままではそれだけで、大学の研究費が飛んでしまうようなイメージです

手元のリストを見せてもらうと、確かに安いものでも1年で18万円、高いものでは100万円近くしていました。

研究費はそんなに潤沢ではないうえ、個人の努力で研究環境を整えるのは難しいんです。それでも研究費用だけでは足りないので、身銭を切って研究者が外国から文献を取り寄せることもよくあります

このままでは来年以降、どんなことが想定されるのでしょうか。

来年以降もこの状況が変わらなければ、電子ジャーナルの契約の見直しや書籍の購入量を減らすことも検討しないといけないです。

でも、大学としては教育や研究の質を落とすわけにはいきません。せめて現状を維持するために、近隣の大学などとデータベースの共同利用を考えていきたいです。

でも、大学としては教育や研究の質を落とすわけにはいきません。せめて現状を維持するために、近隣の大学などとデータベースの共同利用を考えていきたいです。

大学の研究を下支えしているのは図書館が持つ学術的なデータベース、それが円安でいま、危機に直面していました。

貴重な書物 海外含め入手合戦 どうすれば?

“古書店で洋書を買うほうが安いかも”というツイートもありましたが、さて実際、どうなのでしょうか。

世界有数の古書店街、東京の神田神保町に行きました。多くの洋書の専門店があります。

世界有数の古書店街、東京の神田神保町に行きました。多くの洋書の専門店があります。

話を聞かせてくれたのは大学の教授など研究者も多く顧客に持つ80年以上の歴史がある専門店です。

洋書が所狭しと積み上げられ、古書の匂いが漂っていました。

洋書が所狭しと積み上げられ、古書の匂いが漂っていました。

崇文荘書店 阿部宣昭さん

円安の影響で海外からの顧客が増えているんです

円安の影響で海外からの顧客が増えているんです

洋書の値段が上がるなか、貴重な研究向けの書物が日本だけでなく海外からも目を向けられている状況のようです。

海外の人は、ネットで日本の古書店を探し出して購入していきます。ヨーロッパやアメリカ、中国などからの問い合わせが増えていて、日本で購入する方が安く済むようなんです

なかなか数が出ない貴重な本が、日本だけでなく海外も含めた入手合戦になっている。

貴重な学術書を手に入れるのも、一段と大変な状況のようです。

阿部さんが貴重な学術本の入手するために勧めているのが、ネット社会だからこそ、古書店に足を運ぶことだそうです。

貴重な学術書を手に入れるのも、一段と大変な状況のようです。

阿部さんが貴重な学術本の入手するために勧めているのが、ネット社会だからこそ、古書店に足を運ぶことだそうです。

実はネットで公表している洋書は一部です。お店の中でしか見つけることのできない専門書が数多くあるんです。ネットでの購入は簡単ですが、古書店をめぐりながら自分の欲しい専門書を見つけてもらえればと思います。

新たに海外から買う書物は高値になってしまいますが、いまある洋書の古書の値段は、私の知る限りでは大きく変わっていませんから

新たに海外から買う書物は高値になってしまいますが、いまある洋書の古書の値段は、私の知る限りでは大きく変わっていませんから

円安で忍び寄る学びの場の危機。

学ぶためには切り詰められないものを、危機の中でどう確保するのか。

研究者も大学も先行きの見えない厳しい道を進んでいます。

学ぶためには切り詰められないものを、危機の中でどう確保するのか。

研究者も大学も先行きの見えない厳しい道を進んでいます。