船もEVシフトへ 主導権を握れ 日本企業の挑戦

電気自動車に電動バイク。脱炭素社会に向けて電動化の動きが加速しています。そして、この波は海運にも広がり、エンジンに代わってモーターで動く船が登場しています。自動車と同じく、船の“EV化”でも航続距離やバッテリーのコストが普及の課題となる一方、日本勢が世界シェアの5割を占める船外機の分野では、大手メーカーがEV化の時代をにらんで市場の開拓を始めるなど新たな動きが出ています。(経済部記者 當眞大気 経済部記者 山根力)

電動クルーズ船の実力は?

電動の船を実験的に運航している観光名所が北海道にあると聞き、取材に行きました。

大正時代につくられた日本でも珍しい埋め立て式の運河をおよそ40分かけてめぐる「小樽運河クルーズ」。

大正時代につくられた日本でも珍しい埋め立て式の運河をおよそ40分かけてめぐる「小樽運河クルーズ」。

新型コロナの影響が広がる前には年間16万人が利用していた人気のクルーズで、7隻ある観光船のうち1隻で、「HARMO(ハルモ)」と呼ばれる電動操船システムを使用しています。

システムを開発したヤマハ電動機とクルーズ船の運航会社が使い勝手や課題を探っています。

システムを開発したヤマハ電動機とクルーズ船の運航会社が使い勝手や課題を探っています。

運航コストは?

定員42人のボートに搭載するバッテリーの容量は20キロワットアワーで、一般的なEVのバッテリーのおよそ半分。

充電は家庭用の100Vの電源を使っていて、コンセントを差し込むだけです。

クルーズ船は40分ほどのコースを人が歩くスピードで1日7周から8周ほどしますが、夜のうちに充電しておけば、翌日は丸1日、追加で充電しなくても運航できます。

気になる電気代は1晩でおよそ360円。

廃油を使ったバイオ燃料を使うほかの船は、1周の運航で燃料代がおよそ300円かかるため、1周あたりのコストは電動船のほうが断然お得だといいます。

充電は家庭用の100Vの電源を使っていて、コンセントを差し込むだけです。

クルーズ船は40分ほどのコースを人が歩くスピードで1日7周から8周ほどしますが、夜のうちに充電しておけば、翌日は丸1日、追加で充電しなくても運航できます。

気になる電気代は1晩でおよそ360円。

廃油を使ったバイオ燃料を使うほかの船は、1周の運航で燃料代がおよそ300円かかるため、1周あたりのコストは電動船のほうが断然お得だといいます。

観光船ならではのメリットも

さらに、観光船ならではのメリットも大きいといいます。

クルーズでは、船長が運河の歴史や見どころなどを案内するのが売りの1つですが、電動の船からは、エンジンで動く船のような大きな音は出ません。

このため、案内を聞き取りやすく、自然の風や水の音をより楽しむこともできます。

クルーズでは、船長が運河の歴史や見どころなどを案内するのが売りの1つですが、電動の船からは、エンジンで動く船のような大きな音は出ません。

このため、案内を聞き取りやすく、自然の風や水の音をより楽しむこともできます。

さらに航行中に二酸化炭素を出さず、排ガスの臭いもありません。

乗船客に話を聞くと「とにかく静かで、隣の人との会話も楽しめる」と非常に好評でした。

乗船客に話を聞くと「とにかく静かで、隣の人との会話も楽しめる」と非常に好評でした。

クルーズ船の運航会社も将来的にはすべての船を電動に切り替えたいと考えています。

小樽カナルボート 菊地透代表

「運河を守るためにも、自然環境に負荷をかけずにこの仕事を続けたいと考えてきたが、ようやく二酸化炭素を排出しない製品が出てきた。積極的に投資していきたい」

「運河を守るためにも、自然環境に負荷をかけずにこの仕事を続けたいと考えてきたが、ようやく二酸化炭素を排出しない製品が出てきた。積極的に投資していきたい」

“電動の弱みを割り切る”

小樽のクルーズ船で使われているこの電動操船システムは、ヤマハ発動機が10年余りをかけて開発した新製品で、この春から世界に先駆けてヨーロッパで販売を始めました。

「自動車業界でEVシフトが加速している。マリン業界にも必ずこの波が来る」

開発のプロジェクトリーダーをつとめる前島将樹さんは、ヨーロッパを中心に世界各地で環境規制が厳しさを増していくと考え、開発にあたってきました。

開発のプロジェクトリーダーをつとめる前島将樹さんは、ヨーロッパを中心に世界各地で環境規制が厳しさを増していくと考え、開発にあたってきました。

しかし、電動の船も電気自動車と同じ課題があります。

速いスピードを出したり、長い距離を連続で航行したりすると、消費電力が大きくなります。

解決策は搭載するバッテリーを増やすことですが、販売価格が高くなり、船自体も重くなってしまいます。

そこで前島さんは『電動の弱みを割り切る』という大胆な発想で開発を進めることにしました。

ターゲットを“低速で短い距離を航行する船”に絞り込み、運河やお堀などをゆっくりとめぐる各地の観光船に目をつけたのです。

そして完成した「HARMO」。

最高出力は3.7キロワット、従来のガソリンエンジンの船外機だと9.9キロ馬力に相当します。

パワーとしては全長10メートル未満の小型のボートや漁船を動かすことが出来るレベルで、速度も時速5キロほどと、人が歩くほどのスピードにとどまります。

速いスピードを出したり、長い距離を連続で航行したりすると、消費電力が大きくなります。

解決策は搭載するバッテリーを増やすことですが、販売価格が高くなり、船自体も重くなってしまいます。

そこで前島さんは『電動の弱みを割り切る』という大胆な発想で開発を進めることにしました。

ターゲットを“低速で短い距離を航行する船”に絞り込み、運河やお堀などをゆっくりとめぐる各地の観光船に目をつけたのです。

そして完成した「HARMO」。

最高出力は3.7キロワット、従来のガソリンエンジンの船外機だと9.9キロ馬力に相当します。

パワーとしては全長10メートル未満の小型のボートや漁船を動かすことが出来るレベルで、速度も時速5キロほどと、人が歩くほどのスピードにとどまります。

一方で、スクリュー部分に独自の技術を採用して電気を効率的に使うことができるようにしたうえ、圧倒的な静粛性などを実現しました。

さらに、エンジンの船外機では難しかったボートをその場で旋回させるといった、きめ細やかな操船を可能にしました。

さらに、エンジンの船外機では難しかったボートをその場で旋回させるといった、きめ細やかな操船を可能にしました。

小型船電動化は日本メーカーにチャンス

実は、プレジャーボートなどの船外機の市場では、ヤマハ発動機を含む日本メーカーが世界シェアの5割を占めています。

従来のガソリンの船外機より価格が高いため、この市場ではまだ電動化は進んでいませんが、前島さんは魅力的な商品を先駆けて開発し、市場に投入することで、電動化の時代に備えようとしています。

従来のガソリンの船外機より価格が高いため、この市場ではまだ電動化は進んでいませんが、前島さんは魅力的な商品を先駆けて開発し、市場に投入することで、電動化の時代に備えようとしています。

前島将樹さん

「競合他社との差別化がポイントだと思います。受け身の電動化ではなく、操船技術や操船制御を付加価値として組み合わせるような、攻めの電動化をしなければならない。そうした取り組みを通じて、世界の各市場のニーズを取り込んでいく」

「競合他社との差別化がポイントだと思います。受け身の電動化ではなく、操船技術や操船制御を付加価値として組み合わせるような、攻めの電動化をしなければならない。そうした取り組みを通じて、世界の各市場のニーズを取り込んでいく」

世界初の電動タンカー、就航

EVの「強み」を生かして、タンカーでも電動化が始まっています。

東京の海運会社「旭タンカー」は、世界初のEVタンカーを建造しました。

全長62メートル、電気自動車およそ100台分のバッテリーを搭載し、モーターでスクリューを動かして進みます。

東京の海運会社「旭タンカー」は、世界初のEVタンカーを建造しました。

全長62メートル、電気自動車およそ100台分のバッテリーを搭載し、モーターでスクリューを動かして進みます。

ことし4月から、東京湾で大型のコンテナ船や自動車専用船などに燃料を補給する業務にあたっています。

建造費はおよそ12億円で、従来のエンジンを積んだ船と比べておよそ1.5倍ですが、エンジンがなくなったことでメンテナンス作業などを効率化でき、将来的には今より少ない人数での運行も可能になるということです。

見た目は従来のエンジンの船と変わりませんが、船を操縦するスペースに入ると、違いがわかりました。

建造費はおよそ12億円で、従来のエンジンを積んだ船と比べておよそ1.5倍ですが、エンジンがなくなったことでメンテナンス作業などを効率化でき、将来的には今より少ない人数での運行も可能になるということです。

見た目は従来のエンジンの船と変わりませんが、船を操縦するスペースに入ると、違いがわかりました。

船の前方を見渡せる操縦席のまわりには、4つのモニターやレバーなどが配置され、まるでSF映画の宇宙船を思い起こさせます。

快適空間で人手不足解消を

電動の船ならではのメリットは、船内の空間作りで発揮されています。

エンジンを搭載している船と違って、振動や騒音、それに燃料のにおいがないうえ、エンジンを積んでいたスペースが空いたことで、船員がリラックスして過ごせるリビングのような内装にできました。

エンジンを搭載している船と違って、振動や騒音、それに燃料のにおいがないうえ、エンジンを積んでいたスペースが空いたことで、船員がリラックスして過ごせるリビングのような内装にできました。

実は、こうした船で働く船員は高齢化が進んでいるうえ、人手も不足しています。

この船も分類に含まれる「内航船」は国内の貨物輸送のおよそ4割を担い、社会インフラの一部となっています。

この船も分類に含まれる「内航船」は国内の貨物輸送のおよそ4割を担い、社会インフラの一部となっています。

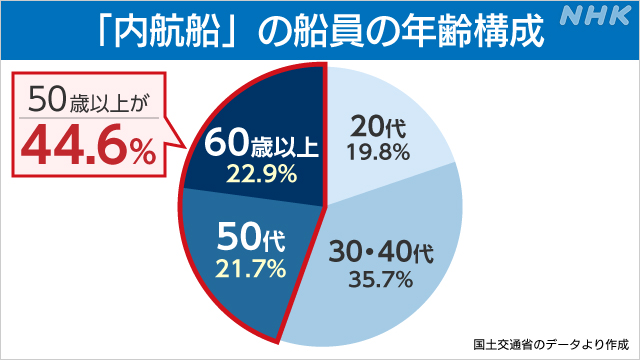

しかし、2021年の船員の年齢構成を見ると、60歳以上が全体の22.9%、50歳以上だとほぼ半数の44.6%を占め、高齢化は深刻です。

さらに船員の数はおよそ30年前と比べて、半減しています。

会社では、船内の快適さを向上させ、状況の改善につなげたいとしています。

会社では、船内の快適さを向上させ、状況の改善につなげたいとしています。

EVタンカーを開発したe5ラボ 中川雅樹さん

「限られたスペースの有効活用という観点から船は設計されるので、乗組員のスペースはどうしても限られてしまいますが、設計士とアイデアを出し合って、こういう形にしました。この業界は若い人がなかなか入ってこないという実態がありますが、働く環境を改善して、少しでも入ってきていただきたい」

「限られたスペースの有効活用という観点から船は設計されるので、乗組員のスペースはどうしても限られてしまいますが、設計士とアイデアを出し合って、こういう形にしました。この業界は若い人がなかなか入ってこないという実態がありますが、働く環境を改善して、少しでも入ってきていただきたい」

どうなる?日本の船の電動化

国内でも広がり始めた船の電動化の動き。

しかし、国土交通省によりますと、日本では電気だけで運航できる船の数は、10隻未満にとどまるとみられる一方、一足先に取り組みを進めているヨーロッパでは、すでに多くの船が電動化しています。

船の安全性に関する認証機関「DNV」のまとめでは、ことし10月時点で、燃料を併用したハイブリッド船を含む電動船の数は世界全体で662隻(建造中含む)。

このうちヨーロッパでは世界全体のおよそ6割にあたる411隻で、中でもノルウェーは255隻にのぼっています。

日本企業が持ち前の技術を結集し、存在感を発揮していけるのか。

海のEVシフトでも、世界のライバルたちとの競争はすでに始まっています。

しかし、国土交通省によりますと、日本では電気だけで運航できる船の数は、10隻未満にとどまるとみられる一方、一足先に取り組みを進めているヨーロッパでは、すでに多くの船が電動化しています。

船の安全性に関する認証機関「DNV」のまとめでは、ことし10月時点で、燃料を併用したハイブリッド船を含む電動船の数は世界全体で662隻(建造中含む)。

このうちヨーロッパでは世界全体のおよそ6割にあたる411隻で、中でもノルウェーは255隻にのぼっています。

日本企業が持ち前の技術を結集し、存在感を発揮していけるのか。

海のEVシフトでも、世界のライバルたちとの競争はすでに始まっています。

経済部記者

當眞 大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属

自動車業界を担当

當眞 大気

2013年入局

沖縄局、山口局を経て現所属

自動車業界を担当

経済部記者

山根 力

2007年入局

松江局や神戸局、鳥取局を経験

自動車業界を担当

山根 力

2007年入局

松江局や神戸局、鳥取局を経験

自動車業界を担当