“ハイボールの聖地”はなぜ愛された

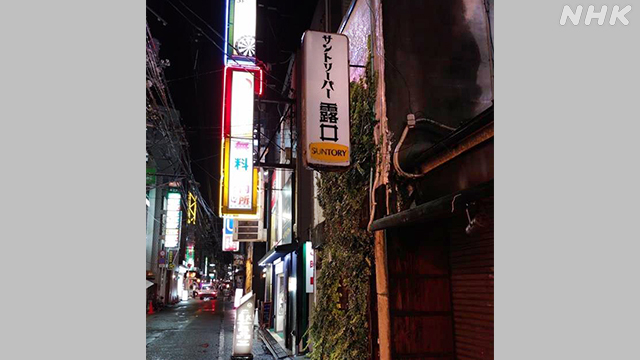

四国一の繁華街、松山市二番町のネオン街にそのバーはあった。ツタに覆われた古いビル。レトロな扉の先にはカウンター席だけがあり、夜の街のけん騒の中で、そこだけはゆっくりと時間が流れているようだった。昭和33年から営業を続けてきた「バー露口」。先月、惜しまれながら64年の歴史に幕を下ろした。夫婦2人だけで営んできたこの店は、なぜここまで多くの人に愛されたのだろうか。(松山放送局記者 清水瑶平)

突然の閉店

「バー露口が閉店するらしい」

先月下旬、NHK松山のニュースフロアはその話題で持ちきりだった。

先月下旬、NHK松山のニュースフロアはその話題で持ちきりだった。

「ええ!もう一度行っておけばよかった!」

「まさかあの店がなくなるなんて…」

同じような会話は、松山のそこかしこであったはずだ。

「バー露口」が創業したのは昭和33年。

大阪で修行したマスターの露口貴雄さん(85)と、妻の朝子さん(80)が二人三脚で店を切り盛りしてきた。

「まさかあの店がなくなるなんて…」

同じような会話は、松山のそこかしこであったはずだ。

「バー露口」が創業したのは昭和33年。

大阪で修行したマスターの露口貴雄さん(85)と、妻の朝子さん(80)が二人三脚で店を切り盛りしてきた。

この店の代名詞とも言える酒がウイスキーをソーダ水で割った「ハイボール」だ。

専用の8オンスのタンブラーに酒造会社の仕込み水で作られた氷を2個。

専用の8オンスのタンブラーに酒造会社の仕込み水で作られた氷を2個。

アルコールは13度ほどとウイスキーの味は濃いめだ。

創業当初から変わらぬ「昭和のハイボール」を提供し続けてきた。

「ハイボールの聖地」いつしかそう呼ばれ、全国的にも知られるようになった。

店の魅力はそれだけではない。

寡黙で生真面目な貴雄さんと、朗らかでおしゃべり好きな朝子さん。

2人の人柄にひかれ、カウンター席だけの店はいつも常連客でにぎわっていた。

創業当初から変わらぬ「昭和のハイボール」を提供し続けてきた。

「ハイボールの聖地」いつしかそう呼ばれ、全国的にも知られるようになった。

店の魅力はそれだけではない。

寡黙で生真面目な貴雄さんと、朗らかでおしゃべり好きな朝子さん。

2人の人柄にひかれ、カウンター席だけの店はいつも常連客でにぎわっていた。

著名人や政財界にもファンが多く、松山の「夜の社交場」としても知られていた。

しかしことし8月下旬、貴雄さんと朝子さんが2人ともに腰を痛めたことで、店に立つのが難しくなった。

臨時休業を続けてきたが、高齢であることもあり、9月に閉店することを決めたという。

しかしことし8月下旬、貴雄さんと朝子さんが2人ともに腰を痛めたことで、店に立つのが難しくなった。

臨時休業を続けてきたが、高齢であることもあり、9月に閉店することを決めたという。

朝子さん

「60年以上頑張ってこられたのは店を愛してくれたお客さんのおかげで、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました」

「60年以上頑張ってこられたのは店を愛してくれたお客さんのおかげで、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました」

店は日本のウイスキーとともにあった

ウイスキーは戦後に日本で普及した。

本物のウイスキーを楽しんでもらおうと、全国各地にトリスバーやサントリーバーが生まれ、昭和30年代の最盛期にはおよそ1500軒もあったという。

本物のウイスキーを楽しんでもらおうと、全国各地にトリスバーやサントリーバーが生まれ、昭和30年代の最盛期にはおよそ1500軒もあったという。

高度経済成長期に入るとライフスタイルの変化や西洋文化への憧れもあってウイスキーは急速に普及し、ウイスキーの消費量は昭和58年にピークを迎えた。

ところが、その後は焼酎やチューハイに人気は移り、バーからスナックなどに業態を変える店も増え、今ではサントリーバーを名乗る店は全国でも数えるほどになった。

しかも、バー露口のように一代でずっと守ってきた店はほかに例がないという。

店にはビールを置かず、つまみはポップコーンだけ。

なぜ、そのような店が60年以上もの間、残り続けたのか。

全国各地の居酒屋やバーを訪問し、著書の中でバー露口を紹介している太田和彦さんはこう話す。

しかも、バー露口のように一代でずっと守ってきた店はほかに例がないという。

店にはビールを置かず、つまみはポップコーンだけ。

なぜ、そのような店が60年以上もの間、残り続けたのか。

全国各地の居酒屋やバーを訪問し、著書の中でバー露口を紹介している太田和彦さんはこう話す。

太田和彦さん

「特別なことは何もしていなく、スタンダードなことをきちんとやっているバーです。8オンスのグラスが大きくも小さくもなくて、ついもう一杯飲みたくなるんですよね。マスターの露口さんは気さくさがありながら、仕事は非常に正確で迷いがない。変化が激しい時代に何も変わらないことが尊いことだと言えます」

「特別なことは何もしていなく、スタンダードなことをきちんとやっているバーです。8オンスのグラスが大きくも小さくもなくて、ついもう一杯飲みたくなるんですよね。マスターの露口さんは気さくさがありながら、仕事は非常に正確で迷いがない。変化が激しい時代に何も変わらないことが尊いことだと言えます」

“いろんな飲み方を教えてもらえる場所”

バー露口の閉店を惜しむ声は後を絶たない。

30代男性

「20代のころ、先輩に連れられて行ったきりでしたが、マスターとお客さんの距離が近くて、いいお店だなと思っていました。自分も常連になってマスターに覚えてもらえるような人になれたらと思っていたので…非常にさみしいですね」

「20代のころ、先輩に連れられて行ったきりでしたが、マスターとお客さんの距離が近くて、いいお店だなと思っていました。自分も常連になってマスターに覚えてもらえるような人になれたらと思っていたので…非常にさみしいですね」

中には、閉店の知らせを聞いて駆けつけた常連客もいた。

明かりの消えた店をさみしそうな表情でじっと見つめていた。

明かりの消えた店をさみしそうな表情でじっと見つめていた。

50代男性

「娘が20歳になったとき、この店に連れてきた思い出があるんです。楽しいお酒の飲み方、正しいお酒の飲み方、おいしいお酒の飲み方。いろんな飲み方を教えていただける場所でした。長い間、本当にご苦労様でしたと伝えたいですね」

「娘が20歳になったとき、この店に連れてきた思い出があるんです。楽しいお酒の飲み方、正しいお酒の飲み方、おいしいお酒の飲み方。いろんな飲み方を教えていただける場所でした。長い間、本当にご苦労様でしたと伝えたいですね」

“64年間、変わらなかった”

創業当時から店に通い続けてきたという人がいる。

貴雄さんの2歳年下の浅川公夫さん(83)だ。

貴雄さんの2歳年下の浅川公夫さん(83)だ。

カメラが趣味で、60年以上、店に通いながら写真を撮り続けてきた。

アルバムを見せてもらうと、そこには夫婦や客の写真が並んでいた。

アルバムを見せてもらうと、そこには夫婦や客の写真が並んでいた。

浅川さん

「2人は本当に仲良くていいコンビでね。どちらが欠けても露口じゃない」

「2人は本当に仲良くていいコンビでね。どちらが欠けても露口じゃない」

20年以上前の写真を見ても、貴雄さんや朝子さんが若いほかは、店の雰囲気は何も変わっていない。

お客さんの笑顔も同じだ。

店構えも木のカウンターも、どれだけ古くなっても貴雄さんは新しくしようとはしなかったという。

店構えも木のカウンターも、どれだけ古くなっても貴雄さんは新しくしようとはしなかったという。

浅川さん

「貴雄さんは一徹というか誰にも譲らないという感じだから。雰囲気もそのまま、ハイボールの味も1つも変わっていない。64年間、変わっていないというのが1番すごいことですよね」

「貴雄さんは一徹というか誰にも譲らないという感じだから。雰囲気もそのまま、ハイボールの味も1つも変わっていない。64年間、変わっていないというのが1番すごいことですよね」

そう話す浅川さんの目には、涙が浮かんでいた。

“露口イズム”は残っていく

長年、店のウイスキーを作り続けてきたのは大手飲料メーカー、「サントリー」。

4年前、創業60周年の記念パーティーには現在の鳥井信宏社長もお祝いに駆けつけたという。

それほどまでに、会社にとっても店は特別な存在となっていった。

それほどまでに、会社にとっても店は特別な存在となっていった。

サントリー四国支社 高梨明治 支社長

「愛媛で名刺交換をすると、“露口”のサントリーね、と言われるんですね。サントリーと露口が表裏一体というか、一緒のものという感じがこの松山、愛媛ではすごく醸成されていたのかなと思います」

「愛媛で名刺交換をすると、“露口”のサントリーね、と言われるんですね。サントリーと露口が表裏一体というか、一緒のものという感じがこの松山、愛媛ではすごく醸成されていたのかなと思います」

店の味を参考にした商品も生まれた。

「昭和のハイボール」をコンセプトに商品を開発するため、開発担当者が貴雄さんを訪ね、味を監修してもらったという。

「昭和のハイボール」をコンセプトに商品を開発するため、開発担当者が貴雄さんを訪ね、味を監修してもらったという。

露口のハイボールは味が濃いことで知られる。

一般的な居酒屋ではウイスキーとソーダ水の割合は1対4だが、露口は1対2.5、炭酸は刺激が強いものではなく、ガス圧は低い方がいいというアドバイスを受けたそうだ。

一般的な居酒屋ではウイスキーとソーダ水の割合は1対4だが、露口は1対2.5、炭酸は刺激が強いものではなく、ガス圧は低い方がいいというアドバイスを受けたそうだ。

サントリー四国支社 高梨明治 支社長

「お店はなくなったとしても、いいものを追求してぶれない姿勢、いわば“露口イズム”は私たちの間に残っていくだろうと思います。しっかりと受け継いでその思いを伝えていく必要があると思います」

「お店はなくなったとしても、いいものを追求してぶれない姿勢、いわば“露口イズム”は私たちの間に残っていくだろうと思います。しっかりと受け継いでその思いを伝えていく必要があると思います」

“希望を持てる場所”

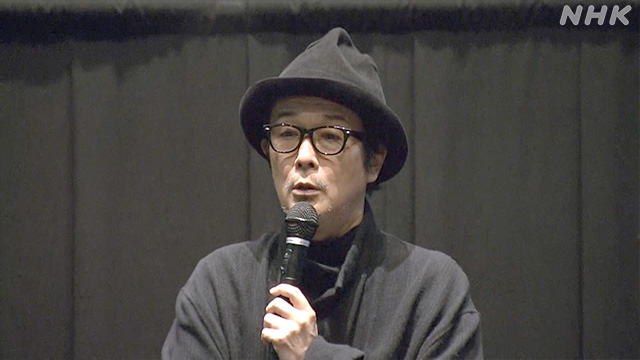

この人も、店への思いを話してくれた。

俳優などとして活躍するリリー・フランキーさんだ。

俳優などとして活躍するリリー・フランキーさんだ。

リリー・フランキーさん

「お酒は注ぐ人によって味が違う。そこのグラス、氷、何よりもそこに注ぐ人。家にお酒があってもバーに行く。やっぱり露口のソーダ割りはそこでしか飲めないから」「バーという文化以外の、いろんな希望を持てる場所ですよね。あそこに行くと何か人と人が長くいることとか、時代が変わってもあり続ける人間の美しさを感じます」

「お酒は注ぐ人によって味が違う。そこのグラス、氷、何よりもそこに注ぐ人。家にお酒があってもバーに行く。やっぱり露口のソーダ割りはそこでしか飲めないから」「バーという文化以外の、いろんな希望を持てる場所ですよね。あそこに行くと何か人と人が長くいることとか、時代が変わってもあり続ける人間の美しさを感じます」

そして多くの人と同じように、口にしたのは感謝の言葉だった。

リリー・フランキーさん

「日本で最古の、1人のオーナーさんが続けてきたバー。そういう意味では寂しいとかそういうことより本当にありがとうございますという思いですね」

「日本で最古の、1人のオーナーさんが続けてきたバー。そういう意味では寂しいとかそういうことより本当にありがとうございますという思いですね」

取材を通じて知った露口の魅力

私(清水)は「バー露口」に一度しか行ったことがない。

松山放送局に赴任してから1か月ほどたった去年11月、先輩に「松山に来たなら、ここに来ないと始まらない」と連れてきてもらった。

ハイボールはウイスキーの香りがしっかりと鼻に抜け、度数が高いはずなのにきつさはなく、柔らかい味わいだった。

松山放送局に赴任してから1か月ほどたった去年11月、先輩に「松山に来たなら、ここに来ないと始まらない」と連れてきてもらった。

ハイボールはウイスキーの香りがしっかりと鼻に抜け、度数が高いはずなのにきつさはなく、柔らかい味わいだった。

朝子さんが親しげに話しかけてくれて、とても居心地がよかったことを覚えている。

「コロナ禍が落ち着いたら、もう一度行こう」そう思いながらも、再び店を訪れることはついにできなかった。

「露口」のことを深く知ることができないまま、閉店したことが残念でならなかった。

「コロナ禍が落ち着いたら、もう一度行こう」そう思いながらも、再び店を訪れることはついにできなかった。

「露口」のことを深く知ることができないまま、閉店したことが残念でならなかった。

ただ今回の取材を通じて、私は店がどれだけ愛されていたのか、その一端を知ることができた。

貴雄さんの生真面目な仕事ぶりと朝子さんの笑顔が、どれだけの人に安らぎを与えていたのか、感じることができた。

64年間、変わらずによいものを追求する姿勢を受け継ごうという人たちもいた。

貴雄さんの生真面目な仕事ぶりと朝子さんの笑顔が、どれだけの人に安らぎを与えていたのか、感じることができた。

64年間、変わらずによいものを追求する姿勢を受け継ごうという人たちもいた。

1964年の東京オリンピックよりも前からあった店。

変わり続ける町を見守りながら、ただ1つ変わらなかった店。

松山にそんな宝物があったことが、多くの人の心に残っていくだろう。

変わり続ける町を見守りながら、ただ1つ変わらなかった店。

松山にそんな宝物があったことが、多くの人の心に残っていくだろう。

松山放送局

清水瑶平

2008年入局

社会部やスポーツニュースを経て、2021年10月から松山局

清水瑶平

2008年入局

社会部やスポーツニュースを経て、2021年10月から松山局