値上げしてごめんなさい 伝え方で印象が変わる?値上げの話

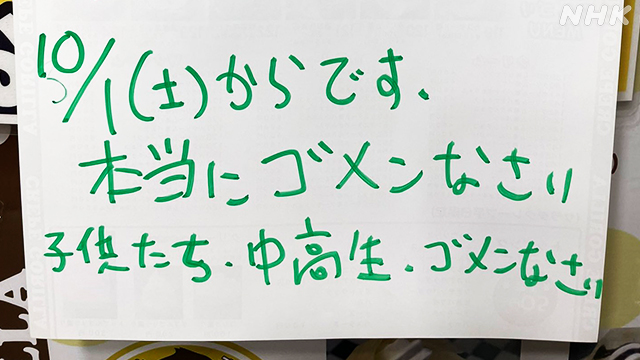

「大好きなクレープ屋を続けたいので、40円値上げします。子供たち・中高生・ほんとにゴメンなさい」

値上げの秋。こんな貼り紙を出したお店があります。最近、値上げについてあえて知らせる企業が相次いでいるようです。

メニューの値段を書き換えるだけでもいいのに、どうして?

値上げの秋。こんな貼り紙を出したお店があります。最近、値上げについてあえて知らせる企業が相次いでいるようです。

メニューの値段を書き換えるだけでもいいのに、どうして?

子どもたちの顔が浮かんだ

大阪市住吉区のクレープ店。

お店を9年やってきて、今月初めてクレープの値上げに踏み切りました。

お店を9年やってきて、今月初めてクレープの値上げに踏み切りました。

店長の塚野雅之さん

「値上げしようと考えたときは子どもたちの顔が浮かびました。『(値段を)上げたんかい』とかいわれたらどうしようとかめっちゃ悩みましたね」

「値上げしようと考えたときは子どもたちの顔が浮かびました。『(値段を)上げたんかい』とかいわれたらどうしようとかめっちゃ悩みましたね」

お店を訪れる客の多くは10代~30代。子どもでも買いやすいよう300円~400円台を中心にした価格設定を売りにしていたそうです。

しかし、ことしに入って食材の仕入れ値が上がり、値段を維持するのも限界に達したといいます。

しかし、ことしに入って食材の仕入れ値が上がり、値段を維持するのも限界に達したといいます。

値上がりした食材など(一部)

▼小麦粉 280円→360円/キロ

▼イチゴ 500円→850円/15粒

▼電気代 約2000円増/月

▼小麦粉 280円→360円/キロ

▼イチゴ 500円→850円/15粒

▼電気代 約2000円増/月

店長の塚野雅之さん

「この先を考えたらやばい。お店なくなったら意味ないんで、お店続けたいんで。お客さんにはなんとか理解してほしくて、きったない字で書いてすいません。ストレートな言葉が浮かんできて、思ってることを正直に書きました」

「学校帰りに買いに来てくれる子どもたちは『しゃあないしゃあない』と言ってくれます。今のところ反応は悪くないですね」

「この先を考えたらやばい。お店なくなったら意味ないんで、お店続けたいんで。お客さんにはなんとか理解してほしくて、きったない字で書いてすいません。ストレートな言葉が浮かんできて、思ってることを正直に書きました」

「学校帰りに買いに来てくれる子どもたちは『しゃあないしゃあない』と言ってくれます。今のところ反応は悪くないですね」

CMが話題に あのアイスクリームは

こうした動きはメーカーでも広がっています。

少し前には、埼玉県深谷市に本社を置く赤城乳業のコマーシャルが話題になりました。

少し前には、埼玉県深谷市に本社を置く赤城乳業のコマーシャルが話題になりました。

商品はほとんど画面に出てこず、背広や作業服を着た人たちが神妙な面持ちで頭を下げます。画面の真ん中には、こう字幕が表示されました。

「25年間踏んばりましたが60→70」

主力商品のアイスクリームを1本60円から70円に値上げするという意味です。

とてもアイスクリームの宣伝とは思えないコマーシャルですが、そのねらいは、会社の姿勢を伝えることだったといいます。

「25年間踏んばりましたが60→70」

主力商品のアイスクリームを1本60円から70円に値上げするという意味です。

とてもアイスクリームの宣伝とは思えないコマーシャルですが、そのねらいは、会社の姿勢を伝えることだったといいます。

赤城乳業の担当者

「お客様からの値上げに対する厳しい反応を予想していましたが大きな反響があり、何より好意的な声をたくさんいただきました。お客様に応援されているんだと実感するきっかけにもなり、大変ありがたく思っています」

「お客様からの値上げに対する厳しい反応を予想していましたが大きな反響があり、何より好意的な声をたくさんいただきました。お客様に応援されているんだと実感するきっかけにもなり、大変ありがたく思っています」

値上げと同時に「おいしくしました」

外食チェーン「餃子の王将」はことし5月、ホームページに値上げしたメニュー14品目の一覧表を掲載しました。

例えばギョーザは、一皿220円が240円に(税抜き)。(東日本価格は240円→260円税抜き)

例えばギョーザは、一皿220円が240円に(税抜き)。(東日本価格は240円→260円税抜き)

さらに一覧表には、レシピをメニューごとに工夫して、味の改良に努めたことをに説明しています。

「餃子の王将」を展開する王将フードサービス 担当者

「レシピの改良を企業努力として実施し、料理がさらにおいしくなったことを知ってもらい、価格改定についてご理解いただければと考えました。値上げ前よりも多くのお客様が来て下さっています」

「レシピの改良を企業努力として実施し、料理がさらにおいしくなったことを知ってもらい、価格改定についてご理解いただければと考えました。値上げ前よりも多くのお客様が来て下さっています」

お弁当の量が減ってる?

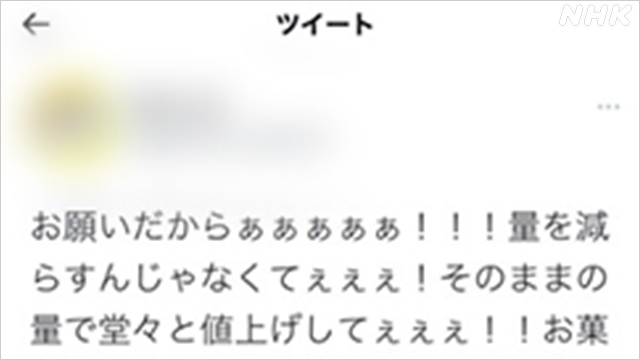

値上げをあえて告知するお店が相次ぐ一方で、最近、こんなツイートが話題になりました。

「お願いだからぁぁぁぁぁ!!!量を減らすんじゃなくてぇぇぇ!そのままの量で堂々と値上げしてぇぇぇ!」

数日で1万回リツイートされ、9万のいいねがつきました。

一体、何があったのでしょうか?

一体、何があったのでしょうか?

女性

「この日は仕事で疲れていて、帰ってから夕飯を作りたくない気分でした。そこでお弁当を買って帰ることにしたんです」

「この日は仕事で疲れていて、帰ってから夕飯を作りたくない気分でした。そこでお弁当を買って帰ることにしたんです」

女性は夫婦共働き。小学3年生と5歳の子どもがいるそうです。前にも買ったことのある店で弁当を選び、家で家族4人、食べ始めたときでした。

「いざ箸をつけてみたら容器が『上げ底』になっていて、ご飯が前よりも少なくなっていると感じました。見た目と実際の量が違うので驚きましたし、子どもたちも『足らない』と言うので、追加で食事を作らないといけなくなりました。お弁当はご飯が何グラム入っているのかという表示がないから減っていても分からないですよね」

この時買った弁当は、値段も少し上がっていたそうです。

ほかにも冷凍食品のイカのフライが6個から5個になっているなど、量を減らしている商品が増えたと感じているといいます。

ほかにも冷凍食品のイカのフライが6個から5個になっているなど、量を減らしている商品が増えたと感じているといいます。

「生活は楽ではないですが、子どもたちにはおなかいっぱい食べさせてあげたいので、私にとっては量が大事です。今までの量を維持して値段を上げてくれたほうがいいです」

これって、そもそもいいの?

商品の値段は変えずに内容量を減らす実質的な値上げは、消費者が気付きにくいため、レーダーに探知されにくい戦闘機になぞらえて「ステルス値上げ」とも呼ばれます。

こうした企業の動きをどう見ているのか、消費者庁の担当者に聞きました。

こうした企業の動きをどう見ているのか、消費者庁の担当者に聞きました。

消費者庁担当者

「商品の価格は、需給の動向やコスト変動などを反映して、自由競争のもとで個々の事業者が決定していくものなので、それを制限することはできません。一般加工食品などは、食品表示法で、原材料や内容量を表示することが定められています。正確に表示していれば特に問題はありません」

「商品の価格は、需給の動向やコスト変動などを反映して、自由競争のもとで個々の事業者が決定していくものなので、それを制限することはできません。一般加工食品などは、食品表示法で、原材料や内容量を表示することが定められています。正確に表示していれば特に問題はありません」

一方で「ステルス値上げ」に注意を払ってもいます。ことし1月に行った「物価モニター調査」。

全国2000人のうち、およそ半数の人が「価格を据え置いたまま内容量を減らす場合はしっかり説明してほしい」と回答しています。

調査結果が公表された当時の会見で伊藤長官は「(消費者の)皆さんがちゃんと納得したいということが非常にクリアだなと受け止めた。こういう声もあるということを企業に伝えていきたい」と話しています。

全国2000人のうち、およそ半数の人が「価格を据え置いたまま内容量を減らす場合はしっかり説明してほしい」と回答しています。

調査結果が公表された当時の会見で伊藤長官は「(消費者の)皆さんがちゃんと納得したいということが非常にクリアだなと受け止めた。こういう声もあるということを企業に伝えていきたい」と話しています。

大学生101人に聞いてみた

商品の内容量は変えずに価格を上げる方法と、商品の値段は変えずに内容量を減らす方法。どちらも私たちのお財布に痛手であることは変わりませんが、消費者の心理的にはどちらのほうが受け入れやすいのでしょうか。

企業の情報発信などマーケティングコミュニケーションが専門の駒澤大学経営学部の中野香織教授に協力してもらい、大学生に聞いてみました。

企業の情報発信などマーケティングコミュニケーションが専門の駒澤大学経営学部の中野香織教授に協力してもらい、大学生に聞いてみました。

▼価格が上がっても

内容量が同じ方がマシ 46.5%

▼価格を据え置いたまま

内容量が減る方がマシ 53.5%

(駒澤大学の学生101人が回答)

内容量が同じ方がマシ 46.5%

▼価格を据え置いたまま

内容量が減る方がマシ 53.5%

(駒澤大学の学生101人が回答)

意見はほぼ半々に分かれていますが、量が減るいわゆる「ステルス値上げ」のほうがマシだと答えた学生がやや多いという結果になりました。

ただし、消費者庁の調査と同様、知らないうちに量が減っていることには抵抗があるという声も。

ただし、消費者庁の調査と同様、知らないうちに量が減っていることには抵抗があるという声も。

学生

「あらかじめ告知されるならいいと思いますが、告知なしならかなり印象が悪いです。損をしたような気持ちになります」

学生

「時代が時代なのでしかたないかなと思う。ただ値上げするのであればしっかりと説明をしたほうが誠実」

「あらかじめ告知されるならいいと思いますが、告知なしならかなり印象が悪いです。損をしたような気持ちになります」

学生

「時代が時代なのでしかたないかなと思う。ただ値上げするのであればしっかりと説明をしたほうが誠実」

中野教授は、企業側にはこうした消費者の心理を踏まえた対応が求められていると話します。

駒澤大学経営学部 中野香織教授

「SNSやスマートフォンの普及によって、企業と消費者との関係が変化し、より双方向のコミュニケーションが求められるようになりました。値上げのような、企業にとって都合の悪いことを隠すのではなく、積極的に情報を開示する姿勢が求められています。値上げをするにしても理由や背景、値上げをすることで実現できることなど、ビジョンを伝えることが大事なのかもしれません」

「SNSやスマートフォンの普及によって、企業と消費者との関係が変化し、より双方向のコミュニケーションが求められるようになりました。値上げのような、企業にとって都合の悪いことを隠すのではなく、積極的に情報を開示する姿勢が求められています。値上げをするにしても理由や背景、値上げをすることで実現できることなど、ビジョンを伝えることが大事なのかもしれません」

(ネットワーク報道部 高杉北斗 玉木香代子 岡山局 山下汐莉)