日本と中国 残留孤児の祖父、上海へ旅立つ孫

7歳の時に中国残留孤児となった男性は、終戦前後の混乱、文化大革命など多くの苦難を経て42年後に帰国。熊本で生活を築き、子どもたちも結婚、孫も生まれた。

その孫の1人がこの夏、中国・上海で経済交流の仕事にたずさわることになった。男性が帰国するきっかけになった日中国交正常化から、9月で50年となった。

3つの世代をかけて、中国から日本、再び日本から中国へ。中国へ旅立つ孫に男性が託したもの、そして孫の思いは。

(熊本放送局記者 馬場健夫)

その孫の1人がこの夏、中国・上海で経済交流の仕事にたずさわることになった。男性が帰国するきっかけになった日中国交正常化から、9月で50年となった。

3つの世代をかけて、中国から日本、再び日本から中国へ。中国へ旅立つ孫に男性が託したもの、そして孫の思いは。

(熊本放送局記者 馬場健夫)

残留孤児の男性が見せた紙

熊本市で毎週開かれている中国残留孤児と、その配偶者などの交流会。

9月の交流会では手芸教室が開かれ、5人の参加者が中国語で楽しそうに話していた。

9月の交流会では手芸教室が開かれ、5人の参加者が中国語で楽しそうに話していた。

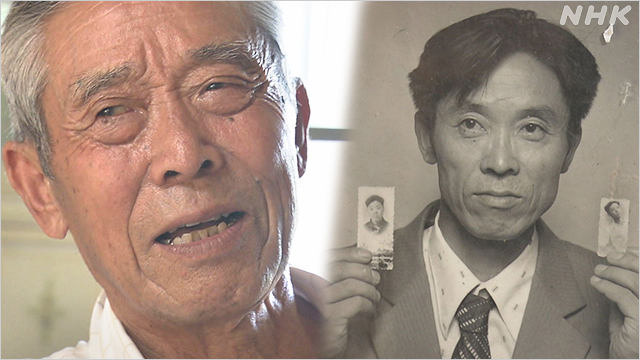

その1人、庄山紘宇さん、84歳。

にこやかな表情で、ほかの人たちと近況を語り合っていた。

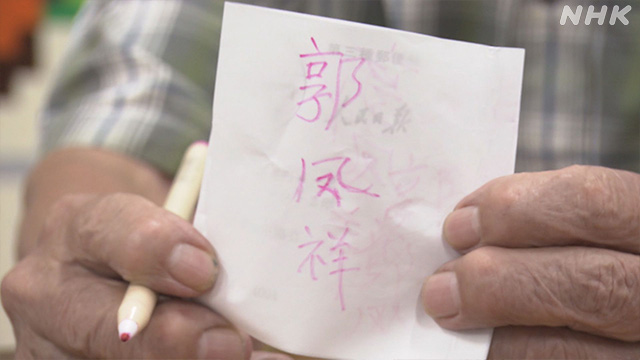

その庄山さんが真面目な顔つきで紙に字を書き始めると、取材していた私に向かって、紙を見せた。

にこやかな表情で、ほかの人たちと近況を語り合っていた。

その庄山さんが真面目な顔つきで紙に字を書き始めると、取材していた私に向かって、紙を見せた。

「『郭鳳祥(ぐお・ふぉんしゃん)』。かく・ほうしょう。この名前は、養父がつけてくれた」

「郭鳳祥」。

残留孤児の庄山さんは、この名前で中国での日々を生き抜いてきたのだ。

残留孤児の庄山さんは、この名前で中国での日々を生き抜いてきたのだ。

亡くなった家族、中国の養父母への思い

「中国残留孤児」とは、終戦前後の混乱で親と離ればなれになり、中国に取り残された日本人の子どもたちのこと。

1972年の国交正常化をきっかけに多くの残留孤児が帰国、これまでの調査で2818人が確認されている。

熊本県内では、残留孤児など26世帯34人が暮らす。

その1人が庄山さんだ。庄山さんは熊本で生まれ、3歳の時に両親とともに旧満州、今の中国東北部・黒竜江省に渡った。

1972年の国交正常化をきっかけに多くの残留孤児が帰国、これまでの調査で2818人が確認されている。

熊本県内では、残留孤児など26世帯34人が暮らす。

その1人が庄山さんだ。庄山さんは熊本で生まれ、3歳の時に両親とともに旧満州、今の中国東北部・黒竜江省に渡った。

1945年、7歳の時、終戦直前にソビエト軍が侵攻。

父親は教員として働いていたが、徴兵され、シベリアに抑留された。

庄山さんは母親と弟、妹との逃避行のすえ、難民収容所へ連れて行かれた。

そして地面が凍るような寒い時期に、母親と弟の2人が一晩で亡くなった。

庄山さんは当時、涙が止まらなかったという。

遺体は、周りの人たちが、収容所の外に掘った穴に埋めた。

父親は教員として働いていたが、徴兵され、シベリアに抑留された。

庄山さんは母親と弟、妹との逃避行のすえ、難民収容所へ連れて行かれた。

そして地面が凍るような寒い時期に、母親と弟の2人が一晩で亡くなった。

庄山さんは当時、涙が止まらなかったという。

遺体は、周りの人たちが、収容所の外に掘った穴に埋めた。

庄山さん

「僕は目が覚めたけれど、母と弟はまだ寝ている。だから『お母さん、お母さん、起きて、起きて』と、何回も呼んだけれど、返事はない。隣の大人が『ああ、亡くなったよ』って。父、母、弟。この3人は日本に帰ってくることができませんでした」

「僕は目が覚めたけれど、母と弟はまだ寝ている。だから『お母さん、お母さん、起きて、起きて』と、何回も呼んだけれど、返事はない。隣の大人が『ああ、亡くなったよ』って。父、母、弟。この3人は日本に帰ってくることができませんでした」

その後、庄山さんと妹は別々の中国の養父母に育てられた。

庄山さんは「郭鳳祥」となり、農家だった養父母と暮らした。

農業の機械専門学校を卒業し、農業経済の先生となる。

庄山さんは養父母への感謝を、いまも胸に抱く。

庄山さんは「郭鳳祥」となり、農家だった養父母と暮らした。

農業の機械専門学校を卒業し、農業経済の先生となる。

庄山さんは養父母への感謝を、いまも胸に抱く。

「養父母が預かってくれなかったら、すぐに死んでいたと思います。養父母はとても優しかった。いろいろ食べさせてくれた。養父母にありがとうと言いたい」

吹き荒れる文革の嵐の中で

しかし、つらい時期が訪れる。

文化大革命。

文化大革命。

中国全土を混乱に陥れ、多くの犠牲者が出た。

日本人の子どもであった庄山さんも、つるし上げの対象になった。

その時の様子を前屈みになりながら、再現してくれた。

日本人の子どもであった庄山さんも、つるし上げの対象になった。

その時の様子を前屈みになりながら、再現してくれた。

「『反革命』と書かれ、大きな帽子をかぶせられ、90度に(前屈みにさせられた)。批判大会で1時間。とてもきつかった。『日本鬼子』、『打倒小日本』、『打倒郭鳳祥』と言われた。昼はトイレの掃除を、夜は反省書を書かせられ、ほおをビンタされた」

この文化大革命のさなかにあったのが「日中国交正常化」だった。

中国の養父母からは「日本に帰ってもいい」と言われたこともあったという。

しかし養父母には他に子どもがいなかったため、「私は日本に帰らないで、ずっと養父母を守ります」と伝え、中国にとどまることを選んだ。

中国の養父母からは「日本に帰ってもいい」と言われたこともあったという。

しかし養父母には他に子どもがいなかったため、「私は日本に帰らないで、ずっと養父母を守ります」と伝え、中国にとどまることを選んだ。

49歳で帰国 その先の苦労も乗り越えて

1979年と80年、養父母が相次いで亡くなった。

その最期をみとり、親孝行ができたと思った庄山さんに、帰国への思いが募る。

残留孤児の肉親を探す「訪日調査」が行われていることを新聞で知り、1985年に参加した。

その時の様子がNHKのアーカイブ映像に残されていた。

その最期をみとり、親孝行ができたと思った庄山さんに、帰国への思いが募る。

残留孤児の肉親を探す「訪日調査」が行われていることを新聞で知り、1985年に参加した。

その時の様子がNHKのアーカイブ映像に残されていた。

自分の呼び名が「コーちゃん」だったと覚えていたこと、そして右足の傷痕が決め手になり、肉親が見つかった。

「郭鳳祥」から「庄山紘宇」としての人生を再び歩み始めることになった。

生きていると信じていた父親は、シベリア抑留から帰国する途中に死んだことは、この時、初めて知った。

49歳の時に妻と長男夫婦、双子の娘、次男の家族7人で帰国し、生まれ故郷の熊本での生活を始めた。

「郭鳳祥」から「庄山紘宇」としての人生を再び歩み始めることになった。

生きていると信じていた父親は、シベリア抑留から帰国する途中に死んだことは、この時、初めて知った。

49歳の時に妻と長男夫婦、双子の娘、次男の家族7人で帰国し、生まれ故郷の熊本での生活を始めた。

期待していた祖国での生活だったが、待ち受けていたのは言葉や習慣の壁だった。

帰国してから日本語の勉強を始めたが、49歳からの言葉の習得は、とても困難なものだった。

福岡や熊本で工場や留学生の寮、マンションの管理人などの仕事を転々とした。

日本での生活に慣れることができず、中国に1年余り戻ったこともあった。

帰国してから日本語の勉強を始めたが、49歳からの言葉の習得は、とても困難なものだった。

福岡や熊本で工場や留学生の寮、マンションの管理人などの仕事を転々とした。

日本での生活に慣れることができず、中国に1年余り戻ったこともあった。

日本での苦労も乗り越えて、一緒に帰国した子どもたちも結婚し、孫は5人、ひ孫も2人生まれた。今は穏やかな生活を送る。同じく残留孤児として、別の養父母に育てられた妹も1999年に帰国し、今は名古屋で暮らしているという。

上海へ旅立つ孫に託す

帰国するきっかけとなった日中国交正常化から50年。

その節目の年に嬉しい知らせがあった。

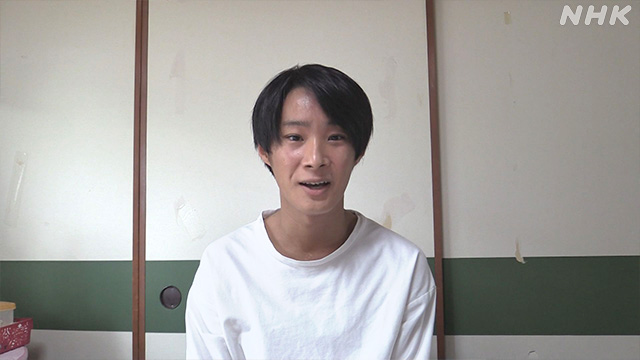

ことし8月から、孫の庄山翔一さん(30歳)が仕事で上海に駐在することになったのだ。

翔一さんは熊本市の職員で、県と熊本市が運営する「上海事務所」で、経済や観光交流の仕事にあたる。

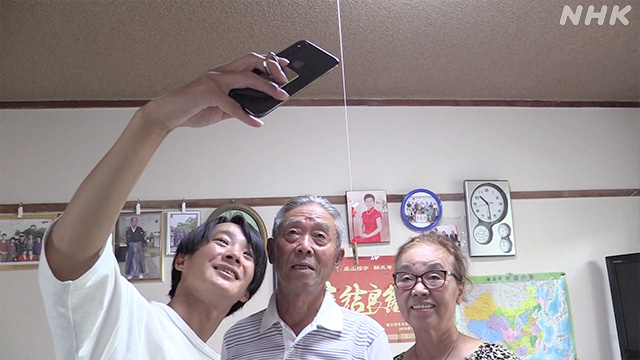

上海への出発に先立ち、翔一さんが庄山さんの自宅を訪れた。

庄山さんが語りかけた。

その節目の年に嬉しい知らせがあった。

ことし8月から、孫の庄山翔一さん(30歳)が仕事で上海に駐在することになったのだ。

翔一さんは熊本市の職員で、県と熊本市が運営する「上海事務所」で、経済や観光交流の仕事にあたる。

上海への出発に先立ち、翔一さんが庄山さんの自宅を訪れた。

庄山さんが語りかけた。

「戦争が一番悪い。日中の戦争がなければ、僕も残留孤児にならなかった」

「日中友好交流の仕事は、とてもいい仕事だよ」

「私には夢がある。2つのふるさとが友好になってほしい。翔一は若いから頑張らないといけないよ」

「日中友好交流の仕事は、とてもいい仕事だよ」

「私には夢がある。2つのふるさとが友好になってほしい。翔一は若いから頑張らないといけないよ」

そして同じ30歳の頃の自分を語った。

まさに文化大革命の嵐に巻き込まれていた時期、ひどい言葉を浴びせられたこと、暴力を受けたこと。

翔一さんにとって、初めて聞く話だった。

その翔一さん自身、中国で育った祖父母や両親を持ち、周りの家庭環境との違いに戸惑っていた時期もあったという。

ただ成長するにつれて考え方は変わっていった。

まさに文化大革命の嵐に巻き込まれていた時期、ひどい言葉を浴びせられたこと、暴力を受けたこと。

翔一さんにとって、初めて聞く話だった。

その翔一さん自身、中国で育った祖父母や両親を持ち、周りの家庭環境との違いに戸惑っていた時期もあったという。

ただ成長するにつれて考え方は変わっていった。

翔一さん

「みんなと違うというのが子どもの頃は心苦しく、嫌だった時もあり、コンプレックスを感じていました。ただ、大人になるにつれて、今は強みと感じています。大学生の頃から中国と関係を持つ仕事に就きたいと思うようになったので、今やっと夢がかなった形です」

「みんなと違うというのが子どもの頃は心苦しく、嫌だった時もあり、コンプレックスを感じていました。ただ、大人になるにつれて、今は強みと感じています。大学生の頃から中国と関係を持つ仕事に就きたいと思うようになったので、今やっと夢がかなった形です」

庄山さんの話を聞いたことで、仕事への思いを新たにしていた。

「おじいちゃんの苦しい、大変な経験があっての、今の私になります。おじいちゃんの夢は、僕の夢に引き継いでいって今後、日中が、より良い関係を結んでいけるように、自分の強みを生かして、精いっぱい頑張っていこうと思います」

スマートフォンで自撮りをし、抱き合った2人。

「コロナが落ち着いたら、私が育った場所を一緒に訪れよう」と約束をした。

「コロナが落ち着いたら、私が育った場所を一緒に訪れよう」と約束をした。

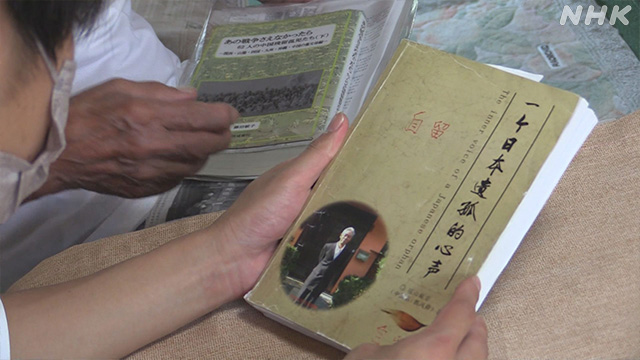

そして庄山さんは翔一さんに一冊の本を渡した。

半生を記した自費出版の本(非売品)。

タイトルは「一個日本遺孤的心声(1人の日本の遺児の心の声)」

中国語と日本語で書かれ、その前言には中国語でこう記されている。

半生を記した自費出版の本(非売品)。

タイトルは「一個日本遺孤的心声(1人の日本の遺児の心の声)」

中国語と日本語で書かれ、その前言には中国語でこう記されている。

「中国の養父母は、孤児である私に、2つ目の命を与えてくれた。育ててくれた恩は、生涯忘れない。テレビで日中関係に波乱が起こるのを見る度に、胸が張り裂けそうなほど悲しくなる。

日本は私の祖国であり、父親だ。そして中国は、2つ目の故郷であり、母親だ。私は、父親を愛するように、母親も愛している。

戦争がもたらした苦痛を生涯忘れず、世界から戦争がなくなり、平和を守り、日中両国が子々孫々、友好的に付き合っていくことを心から願っている」

日本は私の祖国であり、父親だ。そして中国は、2つ目の故郷であり、母親だ。私は、父親を愛するように、母親も愛している。

戦争がもたらした苦痛を生涯忘れず、世界から戦争がなくなり、平和を守り、日中両国が子々孫々、友好的に付き合っていくことを心から願っている」

取材後記

沖縄県の尖閣諸島、台湾情勢、香港、新疆ウイグル自治区の人権問題などをめぐり、両国関係は厳しさを増しています。

日本の民間団体「言論NPO」などが去年行った、日中の共同世論調査では、中国に対する印象について、「良くない」、「どちらかといえば良くない」と答えた日本人は、90.9%と高止まりしています。

一方で、中国は日本にとって最大の貿易相手国で、経済的には強く結びついています。

日本は引っ越すことはできず、地理的には今後も中国の「隣人」であり続けます。

日中の戦争で人生を翻弄されてきた庄山さんだからこそ、「日中友好」という言葉には、スローガンにとどまらない、重みと実感がありました。

私自身、中国に一時期住んで感じたことは、中国は多様で、国と人は必ずしもイコールではないということです。

個人として魅力的な人たちに、たくさん出会いました。

新型コロナによって交流の機会が減っていますが、感染が落ち着いて、人と人との交流が再び活発になり、両国関係の安定につながればと思います。

庄山さんの自伝に書かれていた「日中友好」の言葉は、中国に旅立つ翔一さんへの贈る言葉であり、次の世代へのメッセージでもあると、感じました。

日本の民間団体「言論NPO」などが去年行った、日中の共同世論調査では、中国に対する印象について、「良くない」、「どちらかといえば良くない」と答えた日本人は、90.9%と高止まりしています。

一方で、中国は日本にとって最大の貿易相手国で、経済的には強く結びついています。

日本は引っ越すことはできず、地理的には今後も中国の「隣人」であり続けます。

日中の戦争で人生を翻弄されてきた庄山さんだからこそ、「日中友好」という言葉には、スローガンにとどまらない、重みと実感がありました。

私自身、中国に一時期住んで感じたことは、中国は多様で、国と人は必ずしもイコールではないということです。

個人として魅力的な人たちに、たくさん出会いました。

新型コロナによって交流の機会が減っていますが、感染が落ち着いて、人と人との交流が再び活発になり、両国関係の安定につながればと思います。

庄山さんの自伝に書かれていた「日中友好」の言葉は、中国に旅立つ翔一さんへの贈る言葉であり、次の世代へのメッセージでもあると、感じました。

熊本放送局記者

馬場健夫

2007年入局

秋田、名古屋、国際部、中国・広州支局をへて、2020年に熊本局赴任

遊軍記者として、令和2年豪雨の復旧復興や、台湾の半導体大手TSMC進出など取材中

好物は中華料理

馬場健夫

2007年入局

秋田、名古屋、国際部、中国・広州支局をへて、2020年に熊本局赴任

遊軍記者として、令和2年豪雨の復旧復興や、台湾の半導体大手TSMC進出など取材中

好物は中華料理