後継者なき寺を救え!関門海峡を渡るお坊さん

「お寺を救うために、海を渡ってくるイケメン僧侶がいます」

ことし7月下旬、視聴者からNHKにこんな手紙が届きました。

「イケメン僧侶!?海を渡る?寺を救う?」

頭の中は???だらけ。これは会ってみるしかない。

さっそく取材へ向かいました。

すると現れたのは、スケボーを乗りこなす若きお坊さん。

話を聞くと、お寺を取り巻く深刻な状況があることが分かりました。

(北九州放送局記者 大倉美智子)

ことし7月下旬、視聴者からNHKにこんな手紙が届きました。

「イケメン僧侶!?海を渡る?寺を救う?」

頭の中は???だらけ。これは会ってみるしかない。

さっそく取材へ向かいました。

すると現れたのは、スケボーを乗りこなす若きお坊さん。

話を聞くと、お寺を取り巻く深刻な状況があることが分かりました。

(北九州放送局記者 大倉美智子)

お坊さんスケーター!?

北九州市小倉北区にあるスケートボードパーク。

さっそうと滑ってトリックを決める若者たちの姿がありました。

「お坊さんがいると聞いたのですが…」と話しかけると若者たちが口々に言いました。

さっそうと滑ってトリックを決める若者たちの姿がありました。

「お坊さんがいると聞いたのですが…」と話しかけると若者たちが口々に言いました。

「この人この人、南無南無お坊さん!」

「マジで冗談かと思った。お坊さんスケーターっすよ!」

蓮柄のスケートボードを持った男性が現れました。

「マジで冗談かと思った。お坊さんスケーターっすよ!」

蓮柄のスケートボードを持った男性が現れました。

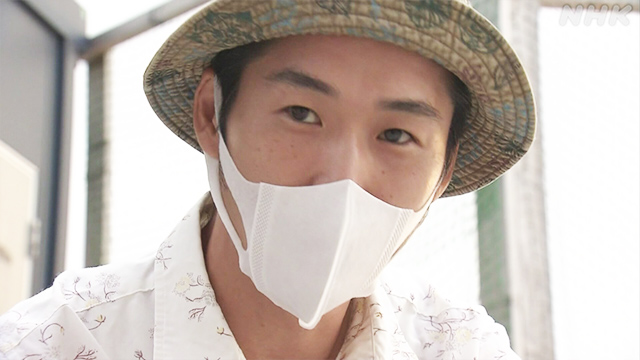

荒川泰彦さん、35歳のお坊さんです。

北九州市門司区の寺を助けて欲しいと頼まれ、山口県山陽小野田市の寺から、関門海峡を越える日々を過ごしているというのです。

北九州市門司区の寺を助けて欲しいと頼まれ、山口県山陽小野田市の寺から、関門海峡を越える日々を過ごしているというのです。

跡継ぎがいない!

荒川さんが通っているのは、門司区にある日蓮宗の啓運寺。

住宅街にあって境内はさほど大きくはありませんが手入れが行き届き、立派なお堂と庫裏が建っています。

住宅街にあって境内はさほど大きくはありませんが手入れが行き届き、立派なお堂と庫裏が建っています。

およそ90年の歴史があるこの寺では「後継者」が長年の課題でした。

20年ほど前に当時の住職が亡くなったあと、常駐の住職はいません。

近くに本寺があり、もともとはその出張所という役割だったため、この20年、本寺の僧侶が通いで法要や行事を担ってきました。

しかし、その通いの住職も去年4月に急逝。

寺の存続の危機が訪れたのです。

20年ほど前に当時の住職が亡くなったあと、常駐の住職はいません。

近くに本寺があり、もともとはその出張所という役割だったため、この20年、本寺の僧侶が通いで法要や行事を担ってきました。

しかし、その通いの住職も去年4月に急逝。

寺の存続の危機が訪れたのです。

全国で増え続ける無住寺院

跡継ぎ不足の問題は啓運寺だけではなく全国の寺が直面しています。

一般に、住職がいなくなった寺は「無住寺院」と言われます。

全国約7万7000の寺のうち、この無住寺院の数は1万7000にものぼるとも推計されています。(一般社団法人「良いお寺研究会」まとめ)

一般に、住職がいなくなった寺は「無住寺院」と言われます。

全国約7万7000の寺のうち、この無住寺院の数は1万7000にものぼるとも推計されています。(一般社団法人「良いお寺研究会」まとめ)

山口県にあるとある寺は、おととし住職が亡なったあと後継者が見つからず「無住寺院」になってしまいました。

連絡がつかない檀家もあり、境内には遺骨が入った墓がそのまま残されているといいます。

このような「無住寺院」は、人の手が入らないため荒れ果てて朽ちたり、仏像などが盗難にあったりすることもあるんです。

連絡がつかない檀家もあり、境内には遺骨が入った墓がそのまま残されているといいます。

このような「無住寺院」は、人の手が入らないため荒れ果てて朽ちたり、仏像などが盗難にあったりすることもあるんです。

「無住寺院にしてはいけない」

門司区の啓運寺をこうした「無住寺院」にしてはいけない。

亡くなった前の住職は自身に僧侶になった子どもがいないため、生前、親友の僧侶に「跡継ぎとして次男を」と相談していたのです。

その次男が、荒川さんというわけです。

亡くなった前の住職は自身に僧侶になった子どもがいないため、生前、親友の僧侶に「跡継ぎとして次男を」と相談していたのです。

その次男が、荒川さんというわけです。

荒川さん

「去年の春の彼岸のころ、前の住職が具合が悪くなって、手伝ってほしいと言われ、最初は不安でしたが精いっぱいつとめることができればという気持ちで、通うことを決めました」

「去年の春の彼岸のころ、前の住職が具合が悪くなって、手伝ってほしいと言われ、最初は不安でしたが精いっぱいつとめることができればという気持ちで、通うことを決めました」

高まる檀家の期待

荒川さんが、啓運寺に通い始めて1年半。

お盆や彼岸の時期など多いときは月に100件近くの法要の依頼に応じるため、関門海峡を渡ります。

その交通手段は船…ではありませんでした。

片道、1時間以上愛車を走らせます。

お盆や彼岸の時期など多いときは月に100件近くの法要の依頼に応じるため、関門海峡を渡ります。

その交通手段は船…ではありませんでした。

片道、1時間以上愛車を走らせます。

取材した日は、月命日の供養で檀家を訪問しました。

ろうそくに火をつけ、線香を立てる。

木しょうをたたきながら響く読経。

ろうそくに火をつけ、線香を立てる。

木しょうをたたきながら響く読経。

細身の荒川さんの姿からは想像もできなかった太い声。

なんとも心地よい!

供養が終わると、檀家さんと歓談のひとときです。

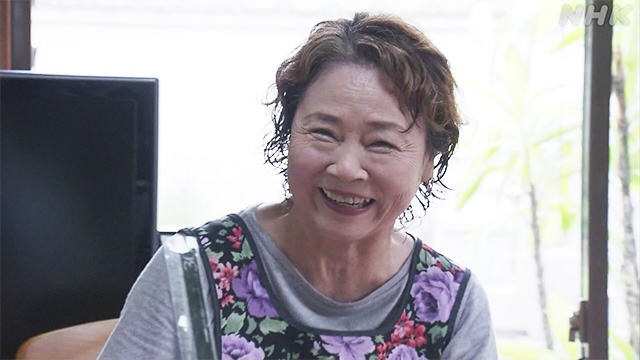

檀家の馬場素恵さんは荒川さんに全幅の信頼を寄せていました。

なんとも心地よい!

供養が終わると、檀家さんと歓談のひとときです。

檀家の馬場素恵さんは荒川さんに全幅の信頼を寄せていました。

檀家

「先祖が安心していられる場所というものがあるでしょ、若いってことはそれだけ長く勤めてもらえる。荒川さんが来てくれて、啓運寺も安泰です」

「先祖が安心していられる場所というものがあるでしょ、若いってことはそれだけ長く勤めてもらえる。荒川さんが来てくれて、啓運寺も安泰です」

寺が存続する…に安ど

荒川さんは門司区の寺に寝泊まりしておつとめすることも多くなりました。

朝、訪ねると、お堂の掃除、花の生け替え、袈裟に着替えたら、ご飯とお茶をお供えして、そこから朝の読経とめまぐるしく動き回ります。

そこへ、檀家の女性たちが続々とやってきました。

月に一度のお寺の掃除の日です。

朝、訪ねると、お堂の掃除、花の生け替え、袈裟に着替えたら、ご飯とお茶をお供えして、そこから朝の読経とめまぐるしく動き回ります。

そこへ、檀家の女性たちが続々とやってきました。

月に一度のお寺の掃除の日です。

なかにはNHKに手紙を送ってくれた豊田友子さんも。

荒川さんが通うようになったことについて、尋ねてみました。

やはり定住して欲しいというのが檀家のみなさんの一致した意見です。

荒川さんが通うようになったことについて、尋ねてみました。

やはり定住して欲しいというのが檀家のみなさんの一致した意見です。

「みんな、お化粧するようになりましたよ!ふふふ。それは冗談だけど。寺が開いている日が増えて、お参りしたいと思った時に気軽に来られるようになった。いずれは住職になって、定住してほしい。若いお坊さんだから、若い風を吹かしてほしいよね、廃れる寺は魅力が無いから」

経営を担えるか不安も…

ただ、住職を引き受けるということは寺の運営を一手に担うということ。

荒川さんは一抹の不安をのぞかせました。

荒川さんは一抹の不安をのぞかせました。

荒川さん

「この寺だけの問題ではありませんが、コロナで葬儀や法事が簡略化され、これから先、檀家さんは減少するし、お寺離れも深刻です。なんとか安定する運営を考えないといけません」

「この寺だけの問題ではありませんが、コロナで葬儀や法事が簡略化され、これから先、檀家さんは減少するし、お寺離れも深刻です。なんとか安定する運営を考えないといけません」

檀家の数に頼らない運営で寺を守ろう!

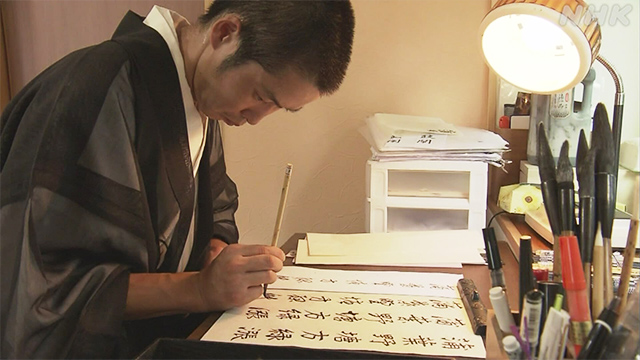

そこで、荒川さん、自分の趣味や特技を生かし、檀家の数に頼らない寺運営ができないか、構想を練ることにしました。

披露してくれたのは、書道です。

披露してくれたのは、書道です。

「小学生の頃から書道を習っていて4年前に、師範の資格を取りました。子どもがメインになるかもしれないけど書道教室を開いたり、写経をする人を受け入れたり。写経は字のうまい下手は関係ないし誰でも出来ます」

次に案内してくれたのは、実家の寺の境内の一角。

そこには、アガベにパキポデュウムグラキリス…さまざまな多肉植物が並んでいます。

そこには、アガベにパキポデュウムグラキリス…さまざまな多肉植物が並んでいます。

「このアガベのうねうねしているところとか、かわいくないですか?お寺を会場に多肉植物を使って育て方講座や販売イベントをすることでお寺に人を呼び込めるかなって考えています」

そして、得意のスケボーも活用します。

アイデアの中身はまだ秘密なんだそう。

アイデアの中身はまだ秘密なんだそう。

荒川さん

「東京五輪で、認知度が上がって、いろんな世代の人がスケボーをやるようになりました。自分がお坊さんということは、いつもオープンにして、お寺に親しみを持ってもらえるようにしていきたいですね。

でもまだ、住職になったわけではない見習いの身。しっかりとおつとめをして、檀家さんの信頼と理解を得て、その先に、多肉植物やスケボーを使って、面白いことをしながら、不思議で楽しいお寺をつくっていきたいと思っています」

「東京五輪で、認知度が上がって、いろんな世代の人がスケボーをやるようになりました。自分がお坊さんということは、いつもオープンにして、お寺に親しみを持ってもらえるようにしていきたいですね。

でもまだ、住職になったわけではない見習いの身。しっかりとおつとめをして、檀家さんの信頼と理解を得て、その先に、多肉植物やスケボーを使って、面白いことをしながら、不思議で楽しいお寺をつくっていきたいと思っています」

関門海峡を渡って「寺を守る」と決意した若きお坊さん。

お寺に新しい風を吹かせる挑戦が始まろうとしています。

お寺に新しい風を吹かせる挑戦が始まろうとしています。

北九州放送局記者

大倉美智子

平成24年入局

朝から仏壇にご飯とお茶をお供えするのはわたしの勤めでした

今でも実家に帰ったら必ず仏壇に手を合わせます

大倉美智子

平成24年入局

朝から仏壇にご飯とお茶をお供えするのはわたしの勤めでした

今でも実家に帰ったら必ず仏壇に手を合わせます