日中国交正常化50年 中国ビジネスは今 模索する日本企業

「この巨大市場で勝負しなければ日本企業は生き残れない」

「ますます経済安保上の脅威が高まっている」

日本と中国は今月29日、国交正常化から50年の節目を迎えました。しかし今、中国とどう向き合うべきか、日本企業や政府の関係者などの間で意見は分かれています。日本の技術協力に始まり、経済で相互依存を深めた一方、米中対立や台湾問題など安全保障も絡んで、両国の前にはさまざまな課題が山積しています。経済における50年の歩みと日本企業の模索を取材しました。(日中国交正常化50年取材班)

「ますます経済安保上の脅威が高まっている」

日本と中国は今月29日、国交正常化から50年の節目を迎えました。しかし今、中国とどう向き合うべきか、日本企業や政府の関係者などの間で意見は分かれています。日本の技術協力に始まり、経済で相互依存を深めた一方、米中対立や台湾問題など安全保障も絡んで、両国の前にはさまざまな課題が山積しています。経済における50年の歩みと日本企業の模索を取材しました。(日中国交正常化50年取材班)

中国の“改革開放”支えた日本

「日本企業が中国社会に与えた衝撃は非常に大きなものでした。松下は多国籍企業でとても有名だったし、テレビや冷蔵庫といった製品は中国人に人気がありました」

こう語るのは1987年に松下電器産業(現パナソニック)が中国で初めて設立した合弁会社に入社した范文強(61歳)さんです。

日中協力の旗のもと、テレビのブラウン管を生産する合弁会社に入社。人材育成のために日本に派遣された最初の5人のうちの1人として、日本企業で研修を受けました。入社できるのはごく一部の優秀な人材で、競争は激しかったといいます。

パナソニックと中国との関係は、1978年にトウ※小平副首相(当時)が来日した時にさかのぼります。

日中協力の旗のもと、テレビのブラウン管を生産する合弁会社に入社。人材育成のために日本に派遣された最初の5人のうちの1人として、日本企業で研修を受けました。入社できるのはごく一部の優秀な人材で、競争は激しかったといいます。

パナソニックと中国との関係は、1978年にトウ※小平副首相(当時)が来日した時にさかのぼります。

大阪のテレビ工場を訪問したトウ氏が中国の近代化への協力を仰いだのに対し、創業者の松下幸之助氏は「できるかぎり中国の近代化に協力させていただきます」と快諾しました。

日本訪問から2か月後、トウ氏は「改革開放」を国家目標に掲げて市場経済化に大きくかじを切り、日本企業の中国進出が本格化していきます。

※トウ小平氏のトウは「登」に「おおざと」

日本訪問から2か月後、トウ氏は「改革開放」を国家目標に掲げて市場経済化に大きくかじを切り、日本企業の中国進出が本格化していきます。

※トウ小平氏のトウは「登」に「おおざと」

天安門事件後も日本は“経済協力”

その先駆けとなったのが笵さんが入社した合弁会社です。

会社がブラウン管の生産を始めたのは1989年6月3日でしたが、その翌日、中国で国際社会を揺るがす大事件が発生しました。民主化を求める学生たちの運動を武力で鎮圧した「天安門事件」です。

会社がブラウン管の生産を始めたのは1989年6月3日でしたが、その翌日、中国で国際社会を揺るがす大事件が発生しました。民主化を求める学生たちの運動を武力で鎮圧した「天安門事件」です。

中国には世界から厳しい視線が注がれ、欧米各国は制裁に踏み切りましたが、この合弁会社は生産を続けました。

従業員だった范さんは当時のことをこう振り返ります。

従業員だった范さんは当時のことをこう振り返ります。

范文強さん

「(天安門事件によって)外の世界で環境に変化があったとしても仕事に影響を与えてはいけない、仕事を守ることが大事だと思っていました」

「(天安門事件によって)外の世界で環境に変化があったとしても仕事に影響を与えてはいけない、仕事を守ることが大事だと思っていました」

天安門事件のあと、日本政府はいち早く中国への円借款の再開を宣言しました。

1991年の海部総理大臣(当時)の中国訪問を経て再び投資熱が高まり、1997年の対中直接投資の実行額は43億ドルと、天安門事件以前の8倍余りまで伸びました。

GDP世界2位は日本から中国へ

中国の成長力と安い労働力に魅力を感じた日本企業の進出は続き、中国も「世界の工場」として急成長を遂げます。

日本と中国の輸出入を合わせた貿易額は2010年に3018億ドルにのぼり、10年前の3倍以上に拡大しました。

この間、日本の対中国の貿易額は、対アメリカの貿易額を上回り、日本にとって中国が世界最大の貿易相手国となりました。

さらに高成長が続く中国と低成長の日本との経済力の差が年々縮まる中で、中国は「消費市場」としても重要性を増していきます。

そして、2010年には日中の経済関係の変化を象徴する出来事がありました。

この間、日本の対中国の貿易額は、対アメリカの貿易額を上回り、日本にとって中国が世界最大の貿易相手国となりました。

さらに高成長が続く中国と低成長の日本との経済力の差が年々縮まる中で、中国は「消費市場」としても重要性を増していきます。

そして、2010年には日中の経済関係の変化を象徴する出来事がありました。

日本のGDP=国内総生産が5兆7590億ドルだったのに対し、中国は6兆871億ドルと初めて逆転し、日本は中国に「世界2位の経済大国」の地位を明け渡すことになったのです。

中国企業と提携 スピードを生かす

中国が経済規模で日本を追い抜く中、パナソニックは巨大な消費市場に成長した中国に新たなチャンスを見いだそうとしています。

今、力を入れているのが技術的に強みを持つ燃料電池です。

今、力を入れているのが技術的に強みを持つ燃料電池です。

脱炭素の機運が高まる中で、中国は国家戦略として次世代エネルギー、水素関連産業の育成を目指していて、去年の水素関連の投資額は6兆円にのぼると見られています。

また、中国は世界の水素消費量でもおよそ3割を占めるまでになっています。パナソニックは中国の国有企業と提携して、中国市場のスピード感や、豊富な資金力を取り込もうと考えています。

また、中国は世界の水素消費量でもおよそ3割を占めるまでになっています。パナソニックは中国の国有企業と提携して、中国市場のスピード感や、豊富な資金力を取り込もうと考えています。

中国市場向けに製品を作り替えるとともに、新型コロナの感染対策で入国の際に隔離を求められる中でも、日本から技術者を中国に送り込んでいます。

かつてのように技術的に支援をするだけではなく、中国の強みを取り込むことが自社の成長戦略に資すると考えているのです。

かつてのように技術的に支援をするだけではなく、中国の強みを取り込むことが自社の成長戦略に資すると考えているのです。

藤田課長

「中国は最大の二酸化炭素排出国なので、われわれの水素燃料電池で貢献することが地球全体にインパクトを与える。中国で培ったノウハウとコスト力が世界に勝てる商品に結びついていくと思うので、これが新たな日中協業という貢献のスタートになると考えています」

「中国は最大の二酸化炭素排出国なので、われわれの水素燃料電池で貢献することが地球全体にインパクトを与える。中国で培ったノウハウとコスト力が世界に勝てる商品に結びついていくと思うので、これが新たな日中協業という貢献のスタートになると考えています」

米中の対立激化にゼロコロナ政策 リスク分散の日本企業も

一方、中国の台頭は、日中の経済関係の変化にとどまらず、米中の覇権争いとも言うべき政治環境の変化をもたらしています。

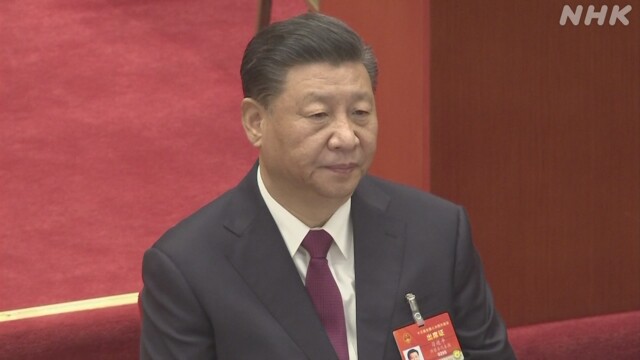

習近平体制の中国とアメリカの対立が深まる中で、台湾問題や新疆ウイグル自治区の人権状況にも欧米各国の厳しい視線が注がれ、日本企業も難しい立場に立たされています。

また、新型コロナの感染対策では中国が「ゼロコロナ政策」を堅持し、厳しい外出制限などを実施したために中国からの部品供給が滞り、日本の自動車や家電メーカーの生産・販売に大きな影響が出ました。

こうしたリスクを踏まえ、中国への依存度を下げようという動きも出ています。

また、新型コロナの感染対策では中国が「ゼロコロナ政策」を堅持し、厳しい外出制限などを実施したために中国からの部品供給が滞り、日本の自動車や家電メーカーの生産・販売に大きな影響が出ました。

こうしたリスクを踏まえ、中国への依存度を下げようという動きも出ています。

東京にある創業100年の自動車部品メーカー「ヨコオ」は、これまで製品の多くを中国で生産してきました。新車向けのアンテナの販売では国内最大手で、およそ30年前に建設した中国の工場は主力の生産拠点となっています。

ところが、コロナ禍の現地政府による外出制限の影響で、工場の稼働停止や稼働率の低下に悩まされました。また、米中の貿易摩擦によって、4年前から製品に追加の関税がかけられたことで採算が悪化し、中国からアメリカに輸出できなくなっています。

このため、会社は生産拠点の分散を決断。中国、ベトナムに続いて、働き手が確保しやすく、インフラや物流網が充実しているフィリピンに工場を建設し、7月から本格的に稼働を始めています。

自動車用のアンテナの生産は、将来的には中国市場向けは中国の工場で、日本や欧米などに向けた製品はフィリピンの工場で行い、リスクを分散する戦略です。

このため、会社は生産拠点の分散を決断。中国、ベトナムに続いて、働き手が確保しやすく、インフラや物流網が充実しているフィリピンに工場を建設し、7月から本格的に稼働を始めています。

自動車用のアンテナの生産は、将来的には中国市場向けは中国の工場で、日本や欧米などに向けた製品はフィリピンの工場で行い、リスクを分散する戦略です。

横尾常務

「われわれの手の及ばないところ、いわゆる政治的な動きというのはリスクとして意識せざるをえない。一極集中はリスクがあるので、中国、ベトナム、フィリピンの3極体制とすることで、何か不測の事態があっても供給を切らさないようにする」

「われわれの手の及ばないところ、いわゆる政治的な動きというのはリスクとして意識せざるをえない。一極集中はリスクがあるので、中国、ベトナム、フィリピンの3極体制とすることで、何か不測の事態があっても供給を切らさないようにする」

人件費の高騰も中国リスクに

中国の経済成長に伴う人件費の上昇も、日本企業の中国離れを招いています。

福島県に本社があるアパレルメーカー「ハニーズ」は1991年に海外生産を開始し、当初は中国が主な生産地でした。2013年には中国での生産が全体の9割を占めるまでになりました。

しかし、中国で支払う賃金は2013年の時点で10年前の3倍以上に上昇。このため、会社では中国での生産を段階的に減らし、いまではおよそ1割にとどまります。

しかし、中国で支払う賃金は2013年の時点で10年前の3倍以上に上昇。このため、会社では中国での生産を段階的に減らし、いまではおよそ1割にとどまります。

代わりに生産を増やしているのが中国より人件費が安いベトナムやミャンマー、バングラデシュなどです。

生産を委託するベトナムの工場を訪ねると、会社の代表が流ちょうな日本語で応対してくれました。

この工場ではすべての製品が日本向けです。針が誤って混入しないように1本単位で管理したり、専用の機械を使って完成品を探知したりと、日本のメーカーから求められる細かいニーズにも対応し、日本向けの製品をさらに増やそうとしています。

アパレルメーカーにとって「世界の工場」は中国から東南アジアなどへと移りつつあるといいます。

生産を委託するベトナムの工場を訪ねると、会社の代表が流ちょうな日本語で応対してくれました。

この工場ではすべての製品が日本向けです。針が誤って混入しないように1本単位で管理したり、専用の機械を使って完成品を探知したりと、日本のメーカーから求められる細かいニーズにも対応し、日本向けの製品をさらに増やそうとしています。

アパレルメーカーにとって「世界の工場」は中国から東南アジアなどへと移りつつあるといいます。

江尻会長

「一人一人が縫わなきゃいけない、人手が必要な業種というのは人件費が安いとこに行かざるをえない。検品をきっちりやるので、東南アジアも品質的には非常に良くなってきてると思う」

「一人一人が縫わなきゃいけない、人手が必要な業種というのは人件費が安いとこに行かざるをえない。検品をきっちりやるので、東南アジアも品質的には非常に良くなってきてると思う」

かつての“師弟関係”からライバルに

さらに、かつて中国企業に技術協力し、いわば“師弟関係”だった日中の鉄鋼業界も新たな問題に直面しています。

日本製鉄(当時は新日鉄)は、中国の上海に大型の製鉄所を建設するプロジェクトを支援し、日本の技術者の派遣や中国側の技術者の受け入れを通じて、培ってきた製鉄技術を伝えました。

こうした支援を受けたのが中国の宝山鋼鉄で、中国の経済発展とともに生産量を増やしていきました。

宝山鋼鉄を含む鉄鋼会社グループは、2016年には生産量で日本製鉄を抜いて世界2位に、2020年には世界トップの鉄鋼メーカーへと駆け上がり、強力なライバルとなります。

さらに去年10月には、日本製鉄がハイブリッド車などに使われる鉄鋼製品で特許を侵害されたとして、宝山鋼鉄に損害賠償を求める訴えを起こし、対立が続いています。

こうした支援を受けたのが中国の宝山鋼鉄で、中国の経済発展とともに生産量を増やしていきました。

宝山鋼鉄を含む鉄鋼会社グループは、2016年には生産量で日本製鉄を抜いて世界2位に、2020年には世界トップの鉄鋼メーカーへと駆け上がり、強力なライバルとなります。

さらに去年10月には、日本製鉄がハイブリッド車などに使われる鉄鋼製品で特許を侵害されたとして、宝山鋼鉄に損害賠償を求める訴えを起こし、対立が続いています。

日本は隣国・中国とどう向き合う?

「新冷戦」や「台湾有事」といったことばも盛んに言われるほど、米中の対立が激しさを増し、経済安全保障の視点からサプライチェーンの見直しの必要性や技術流出の懸念も指摘される中で、日中関係は大きな岐路に立っています。

しかし、この50年で深めてきた経済関係は簡単に切り離せるものではなく、むしろつながりが強くなっている面も多くあります。また、世界2位の経済大国としての中国の位置づけもすぐに変わるものではなく、何より隣国という地理的な関係は動きません。

多くの困難を抱える日中関係ですが、そのかじ取りが日本にとってますます重要になっていることは確かだと思います。

積極的に中国市場に打って出る分野と、守るべき分野を見極めたうえで、政府や企業が課題を共有し、中国に向き合うことが求められると思います。

しかし、この50年で深めてきた経済関係は簡単に切り離せるものではなく、むしろつながりが強くなっている面も多くあります。また、世界2位の経済大国としての中国の位置づけもすぐに変わるものではなく、何より隣国という地理的な関係は動きません。

多くの困難を抱える日中関係ですが、そのかじ取りが日本にとってますます重要になっていることは確かだと思います。

積極的に中国市場に打って出る分野と、守るべき分野を見極めたうえで、政府や企業が課題を共有し、中国に向き合うことが求められると思います。

経済部記者

吉田稔

2000年入局

北九州局、中国総局などを経て、現在、財務省の取材キャップ

吉田稔

2000年入局

北九州局、中国総局などを経て、現在、財務省の取材キャップ

アジア総局記者

影 圭太

2005年入局

経済部で金融や財政の取材を担当

2020年夏からアジア総局

影 圭太

2005年入局

経済部で金融や財政の取材を担当

2020年夏からアジア総局

中国総局記者

伊賀 亮人

2006年入局

仙台放送局、 沖縄放送局、経済部などを経て現所属

伊賀 亮人

2006年入局

仙台放送局、 沖縄放送局、経済部などを経て現所属

経済部記者

當眞 大気

2013年入局

沖縄放送局、山口放送局を経て現所属

當眞 大気

2013年入局

沖縄放送局、山口放送局を経て現所属

経済部記者

河崎 眞子

2017年入局

松山放送局を経て現所属

河崎 眞子

2017年入局

松山放送局を経て現所属