どうして私 日本に帰ることができないのか 残された孤児の半生

日本人の両親のもと、戦時中に中国東北部で生まれた女の子。7歳のときに終戦となり、避難生活の途中で両親と妹を亡くした。

戦後、中国に取り残された「残留孤児」。9月29日で帰国のきっかけとなった日中国交正常化から50年となる。

戦争に人生を翻弄された彼女には今、伝えたいことがある。

(広島放送局記者 重田八輝)

戦後、中国に取り残された「残留孤児」。9月29日で帰国のきっかけとなった日中国交正常化から50年となる。

戦争に人生を翻弄された彼女には今、伝えたいことがある。

(広島放送局記者 重田八輝)

彼女の壮絶な半生

広島市内のビルの一室では中国語が飛び交っていた。私は部屋に入り、白髪の女性に名刺を渡すと「名前、なんて読むんですか?」と、優しくも少したどたどしい日本語で返ってきた。

冒頭で紹介した残留孤児の女の子、川添瑞江さんだ。今年で84歳になった。川添さんは1938年に旧満州=今の中国東北部の吉林省で生まれた。郵便局員の父親、みごもっていた母親、それに姉と妹と暮らし、7歳の8月、終戦を迎える。

戦後の混乱で避難を始める中、次々と家族を失った。

戦後の混乱で避難を始める中、次々と家族を失った。

川添瑞江さん

「ハルビンに行けば日本に帰れるという話を信じて、私たちは着の身着のまま、避難を始めました。大雨の中、毎日毎日、森の中を歩き続けて、だんだん食べ物もなくなり、そのうち荷物を運ぶための馬も殺して皆で食べました。母の背中におんぶされたまま、妹が亡くなりました。やっと牡丹江という町に着いて、すぐ母は赤ちゃんを生みました。数日後の朝、目が覚めたら、母は冷たくなっていました。母のお墓をつくってあげたかったのですが、そのような状況ではなく、川のそばに穴を掘って埋葬しました。私は悔しくて、ずっと泣いてばかりでした。途中で生まれたばかりの妹を中国人に預けました。その妹が生きているのか死んでいるのか、今もわかりません」

「ハルビンに行けば日本に帰れるという話を信じて、私たちは着の身着のまま、避難を始めました。大雨の中、毎日毎日、森の中を歩き続けて、だんだん食べ物もなくなり、そのうち荷物を運ぶための馬も殺して皆で食べました。母の背中におんぶされたまま、妹が亡くなりました。やっと牡丹江という町に着いて、すぐ母は赤ちゃんを生みました。数日後の朝、目が覚めたら、母は冷たくなっていました。母のお墓をつくってあげたかったのですが、そのような状況ではなく、川のそばに穴を掘って埋葬しました。私は悔しくて、ずっと泣いてばかりでした。途中で生まれたばかりの妹を中国人に預けました。その妹が生きているのか死んでいるのか、今もわかりません」

今月、広島市で行われた講演会。語られた彼女の壮絶な半生に会場は静まり返った。時折、涙を流しながら、みずからがつづった孤児になるまでのいきさつについての原稿を読み進める。

川添瑞江さん

「ハルビンに着いた時には12月になっていました。おなかがすいて食べ物もないし、着替えもなくて、身体中にしらみがわいて、かまれた跡がかさぶたになってとても痛かったです。伝染病にもかかって、父、姉、私の3人は避難した建物の中で死んだように横になっていました。ある日、2人の中国人が私と姉を抱いてそれぞれの家に連れていきました。4日後、父が亡くなったと聞きました。2人の中国人は親切で、自分の手で穴を掘って父の墓をつくってくれました。私は、両親が亡くなって孤児になってしまいました」

「ハルビンに着いた時には12月になっていました。おなかがすいて食べ物もないし、着替えもなくて、身体中にしらみがわいて、かまれた跡がかさぶたになってとても痛かったです。伝染病にもかかって、父、姉、私の3人は避難した建物の中で死んだように横になっていました。ある日、2人の中国人が私と姉を抱いてそれぞれの家に連れていきました。4日後、父が亡くなったと聞きました。2人の中国人は親切で、自分の手で穴を掘って父の墓をつくってくれました。私は、両親が亡くなって孤児になってしまいました」

“祖国に帰りたい”

旧満州には、国策で多くの日本人が開拓団や青少年義勇隊として送り込まれた。その数32万人以上とされる。しかし、終戦の直前になってソビエト軍が日本との中立条約を破棄し、旧満州に進撃。

そこから日本人の逃避行が始まった。絶望から集団自決をした人たちもいた。なんとか命だけは助かってほしいと中国人に託され、残留孤児として取り残された幼い子どもたちもいた。

残留孤児からは「“日本の鬼子”といじめられた」「毎日おなかを空かせ、農作業中に何度も倒れた」「毎日殴られ、冬でも服や布団を与えてもらえず、寒さで震えて眠れなかった」といった声もある。

「祖国に帰りたい」。

東の方角に向けられた子どもたちの願い。現実になるまでには、何十年もかかることになる。

残留孤児からは「“日本の鬼子”といじめられた」「毎日おなかを空かせ、農作業中に何度も倒れた」「毎日殴られ、冬でも服や布団を与えてもらえず、寒さで震えて眠れなかった」といった声もある。

「祖国に帰りたい」。

東の方角に向けられた子どもたちの願い。現実になるまでには、何十年もかかることになる。

“自分は日本人だ” 大使館への手紙

中国人の男性に引き取られた7歳の川添さん。貧しくも優しく育てられた。19歳で中国人と結婚、子どもも授かった。

1972年9月29日、日本と中国が国交を回復させたのは34歳の時。

日本に帰れる可能性を知り、日本の大使館などに手紙を送った。“自分は日本人だ”と書いた。

1972年9月29日、日本と中国が国交を回復させたのは34歳の時。

日本に帰れる可能性を知り、日本の大使館などに手紙を送った。“自分は日本人だ”と書いた。

川添さん

「いつも思っていました、『帰りたい』と。どうして私、日本人が帰ることができないのか」

「いつも思っていました、『帰りたい』と。どうして私、日本人が帰ることができないのか」

大使館から連絡を受けたのは国交正常化の4年後。

翌年、別れて暮らしていた姉たちとともに一時帰国で初めて祖国の地を踏んだが、永住帰国がかなうまでには結局20年かかった。

川添さんは54歳になっていた。

翌年、別れて暮らしていた姉たちとともに一時帰国で初めて祖国の地を踏んだが、永住帰国がかなうまでには結局20年かかった。

川添さんは54歳になっていた。

“祖国の言葉 学びたい”

帰国してぶつかったのは祖国の言葉、日本語の壁だった。当初はほとんど話すことができなかった。

「日本人なのに、日本語が話せない。悲しい思いもしました」

川添さんは84歳となった今も欠かさず、日本語の勉強を続けている。この日も同じ残留孤児の人たちとテキストを使って日本語の問題を解き、CDから流れる単語を復唱していた。

「明日は大切な試験があるから“遅くする”わけにいかない」。講師から「遅くする」ではなく「遅刻する」と指摘されると、丁寧にメモを取って何度も確認していた。

勉学に励む姿勢は以前からだったという。

「日本人なのに、日本語が話せない。悲しい思いもしました」

川添さんは84歳となった今も欠かさず、日本語の勉強を続けている。この日も同じ残留孤児の人たちとテキストを使って日本語の問題を解き、CDから流れる単語を復唱していた。

「明日は大切な試験があるから“遅くする”わけにいかない」。講師から「遅くする」ではなく「遅刻する」と指摘されると、丁寧にメモを取って何度も確認していた。

勉学に励む姿勢は以前からだったという。

2度の受験で広島市内の通信制の高校に合格。早朝から深夜まで勉強し、4年かけて72歳で卒業した。ほとんど日本語を話せないまま帰国し、高齢になってからの猛勉強。

自分の国の言葉を学びたい、その一心だった。

自分の国の言葉を学びたい、その一心だった。

語り続ける残留孤児の記憶

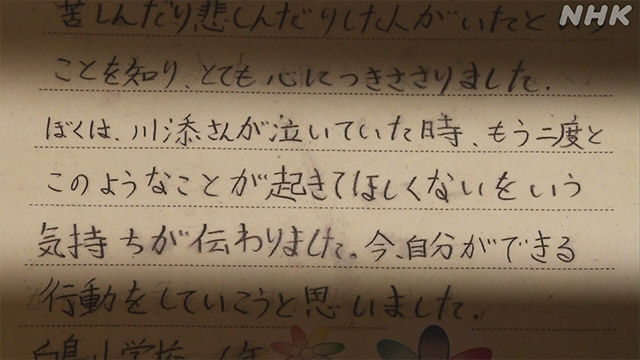

身につけた日本語で、続けていることがある。高齢化が進む残留孤児の戦争の記憶を、いかに伝えていくかが課題となる中、川添さんは「語り部」の活動を75歳の時から始めた。講演を聞いた小学生からはたくさんの手紙が届いていた。

“川添さんが泣いていた時、もう二度とこのようなことが起きてほしくないという気持ちが伝わりました”

“戦争でつらい思いをする人が1人でも減らせるようにしっかりと勉強していきたい”

手紙には子どもたちの平和への思いがつづられていた。

“戦争でつらい思いをする人が1人でも減らせるようにしっかりと勉強していきたい”

手紙には子どもたちの平和への思いがつづられていた。

川添さん

「私、うれしかったです。子どもたち、わかってくれるから本当にうれしかったです。中国残留孤児のこと、みんな知りません。私、もう戦争のこと大嫌いになって、両親も亡くなって孤児になりました。みんなに伝わったら。戦争がどんなことかわかったらいい」

「私、うれしかったです。子どもたち、わかってくれるから本当にうれしかったです。中国残留孤児のこと、みんな知りません。私、もう戦争のこと大嫌いになって、両親も亡くなって孤児になりました。みんなに伝わったら。戦争がどんなことかわかったらいい」

帰国後の“孤立”

一方、残留孤児たちの願いだった日本での暮らしには“孤立”があった。

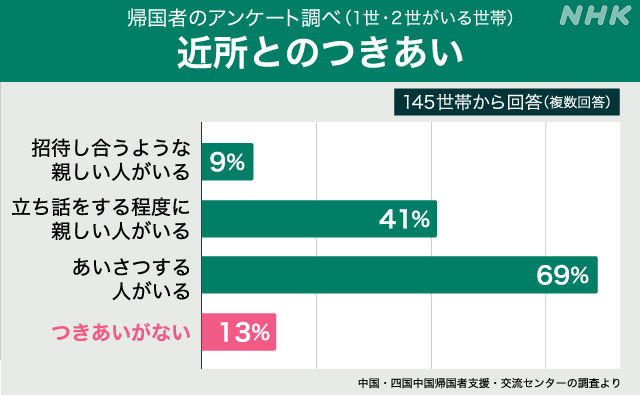

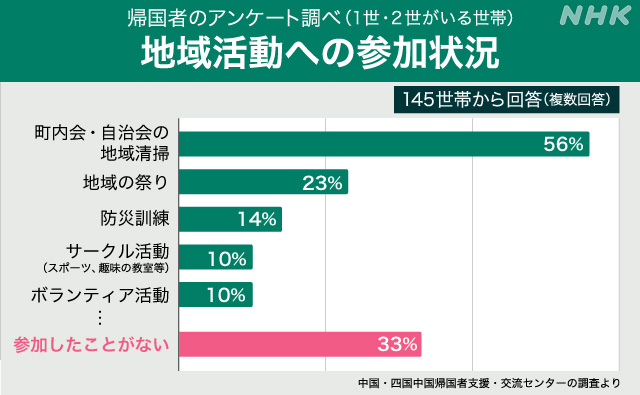

中国地方と四国地方で帰国者の支援を行う「中国・四国中国帰国者支援・交流センター」が去年12月、帰国者の1世や2世がいる世帯にアンケート調査を行って145世帯から回答を得た。その結果だ。

中国地方と四国地方で帰国者の支援を行う「中国・四国中国帰国者支援・交流センター」が去年12月、帰国者の1世や2世がいる世帯にアンケート調査を行って145世帯から回答を得た。その結果だ。

近所とのつきあいについて複数回答で尋ねたところ、▽招待し合うような親しい人がいるが9%▽立ち話をする程度に親しい人がいるが41%だった一方で、つきあいがないと答えた人も13%にのぼった。

地域活動への参加状況についても参加したことがないと答えた人が33%にのぼった。

中高年となってからの帰国では特に日本語の習得が難しい。川添さんのように話せる人は多くなく、祖国で地域に溶け込めずに孤立を感じている人がいるという。

中高年となってからの帰国では特に日本語の習得が難しい。川添さんのように話せる人は多くなく、祖国で地域に溶け込めずに孤立を感じている人がいるという。

川添さんとともに日本語を学ぶ残留孤児、大沼靖子さん(79)もその1人だ。帰国して26年になるが、近所づきあいはほとんどないという。

大沼靖子さん

「中国語を話し、日本語が上手ではないので、近くに親しい人は少ししかおらず、近所づきあいはほとんどありません。日本語ができるのと、できないのとでは大きな差があると思います。それから電話はとても苦手です」

「中国語を話し、日本語が上手ではないので、近くに親しい人は少ししかおらず、近所づきあいはほとんどありません。日本語ができるのと、できないのとでは大きな差があると思います。それから電話はとても苦手です」

大沼さんはいまでも戦争さえなければと考えている。

「一時帰国した時に会った同年代のいとこたちの生活環境を思い出すと、本来は私もこういう生活をしているはずだったのに、と思わずにはいられません。戦争が憎いです。戦争さえなければ、私の家族も普通の日本人と、なんら変わらない生活をしていたはずです」

中国・四国中国帰国者支援・交流センターの村井拓夫所長は、年月がたつにつれて残留孤児についての周囲の人たちの記憶や関心が薄れていることを危惧している。

村井拓夫所長

「共生社会を実現するために、残留孤児などの歴史をもっと知ってほしい。本人たちに責任はなく、時代に巻き込まれた被害者だ。長年にわたって苦しんでようやく帰国した人たちが、今も言葉の壁にぶつかり続けている。広島は原爆被害に対して高い関心があるが、日中国交正常化50年の節目だけでなく、残留孤児にも関心を持ち続けてほしい。そうした人を切り捨てないで、寛容であり続けてほしい」

「共生社会を実現するために、残留孤児などの歴史をもっと知ってほしい。本人たちに責任はなく、時代に巻き込まれた被害者だ。長年にわたって苦しんでようやく帰国した人たちが、今も言葉の壁にぶつかり続けている。広島は原爆被害に対して高い関心があるが、日中国交正常化50年の節目だけでなく、残留孤児にも関心を持ち続けてほしい。そうした人を切り捨てないで、寛容であり続けてほしい」

“戦争ではなく会話を“

日中国交正常化から50年。

帰国しても、言葉・文化・慣習の違いが大きな障害となった。周囲からの偏見もあった。川添さんはそれでも祖国に帰ってこられてよかったと話す。

帰国しても、言葉・文化・慣習の違いが大きな障害となった。周囲からの偏見もあった。川添さんはそれでも祖国に帰ってこられてよかったと話す。

川添瑞江さん

「私、日本人です。50年前は私たち、日本に帰ることができませんでした。日中の国交が回復したから、帰ることができたからよかったです。50年間、中国と日本はいろいろなことがありました。私は中国の嫁になって日本に帰りました。日本と中国が仲よくなれば、安心します。戦争は本当に悲しみです。どの国であっても戦争をしないでほしい。戦争をしたら、私のように孤児になってしまいます。戦争しないで、会話をしてほしい」

「私、日本人です。50年前は私たち、日本に帰ることができませんでした。日中の国交が回復したから、帰ることができたからよかったです。50年間、中国と日本はいろいろなことがありました。私は中国の嫁になって日本に帰りました。日本と中国が仲よくなれば、安心します。戦争は本当に悲しみです。どの国であっても戦争をしないでほしい。戦争をしたら、私のように孤児になってしまいます。戦争しないで、会話をしてほしい」

広島放送局記者

重田八輝

2007年入局

科学文化部を経て2021年11月から現所属

原爆など戦争被害の取材担当となり 日々勉強中です

重田八輝

2007年入局

科学文化部を経て2021年11月から現所属

原爆など戦争被害の取材担当となり 日々勉強中です