令和初の開業も… “つながらない”西九州新幹線

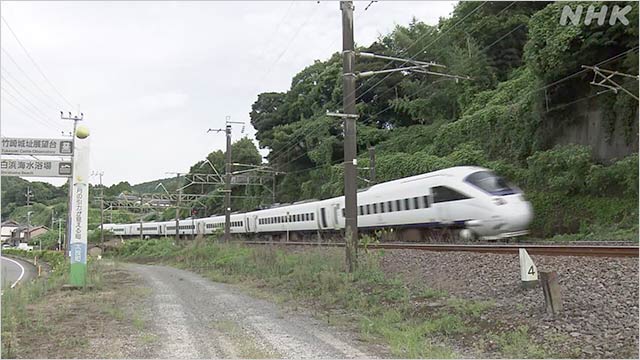

9月23日、西九州新幹線が誕生する。計画開始から半世紀。開業を待ち望んできた沿線の自治体は沸いている。ただ、この新幹線。「日本一短い新幹線」「つながらない新幹線」とも指摘され、全国的な注目度が高いとは言いにくい。いったいどんな新幹線なのか。一足先に試乗してその効果を考えてみた。(福岡放送局記者 早川俊太郎 佐賀放送局記者 真野紘一)

つながらない新幹線

開業するのは、赤色で示した佐賀の武雄温泉駅と長崎駅の66キロの区間。全国の路線地図で見ると、すぐにその特異性がわかる。

全国の新幹線は、最北の新函館北斗から最南の鹿児島中央までが一気通貫しているように、それぞれの路線がつながっている。

しかし、開業する西九州新幹線は全国のどの新幹線とも接続していない。これが「つながらない新幹線」と言われるゆえんだ。

つながっていることで実現できるのが長距離の直通移動。例えば、同じJR九州が運行する博多と鹿児島中央を結ぶ九州新幹線は、JR西日本の山陽新幹線と接続している。それゆえ、新大阪から鹿児島中央行きの新幹線に乗れることは、乗客にとっての大きなメリットだ。

しかし、西九州新幹線の場合、ほかの新幹線とつながるための博多方面までを結ぶ路線については、まだルートすら決まっていない。

しかし、開業する西九州新幹線は全国のどの新幹線とも接続していない。これが「つながらない新幹線」と言われるゆえんだ。

つながっていることで実現できるのが長距離の直通移動。例えば、同じJR九州が運行する博多と鹿児島中央を結ぶ九州新幹線は、JR西日本の山陽新幹線と接続している。それゆえ、新大阪から鹿児島中央行きの新幹線に乗れることは、乗客にとっての大きなメリットだ。

しかし、西九州新幹線の場合、ほかの新幹線とつながるための博多方面までを結ぶ路線については、まだルートすら決まっていない。

試乗で見えた“乗り換え問題”

9月10日、開業より一足早く、西九州新幹線の報道陣向けの試乗会が開かれた。私(早川)は福岡放送局に勤務しているため、この機会に、博多から長崎に向かう際の効果を検証してみることにした。

博多ー長崎間は現在、直通の在来線特急が走っていて、乗車時間は最速1時間50分。これが新幹線開業によって、最速1時間20分に短縮される。

時間の短縮は乗客にとってメリットになるが「つながらない新幹線」の開業が、逆に新たな手間を発生させるのだ。

時間の短縮は乗客にとってメリットになるが「つながらない新幹線」の開業が、逆に新たな手間を発生させるのだ。

在来線特急に乗って新幹線の発着点・武雄温泉駅に到着したとき、その手間に直面した。ここで「乗り換え」が必要になる。特急列車を降りたホームに新幹線が停車していたため、乗り換え自体はスムーズにできた。

ただ、私は3歳の子どもがいる。家族旅行を考えれば、やはり親の本音は、乗り換えナシが好ましい。電車に乗れば、子どもは靴を脱ぐだろうし、テーブルでお菓子を食べたりもする。ぐっすりと昼寝するなんてこともある。

博多ー武雄温泉間の移動は最速54分。乗り換えとなれば、バタバタだ。高齢者にとっても負担は大きいだろう。

新幹線開業による“乗り換え発生”について、同僚たちと話してみても「出張の帰りはそのままゆっくり寝たい」とか「30分しか変わらないのなら家族で駅弁を食べながらゆったり直通で移動したい」という声も聞かれた。

ただ、私は3歳の子どもがいる。家族旅行を考えれば、やはり親の本音は、乗り換えナシが好ましい。電車に乗れば、子どもは靴を脱ぐだろうし、テーブルでお菓子を食べたりもする。ぐっすりと昼寝するなんてこともある。

博多ー武雄温泉間の移動は最速54分。乗り換えとなれば、バタバタだ。高齢者にとっても負担は大きいだろう。

新幹線開業による“乗り換え発生”について、同僚たちと話してみても「出張の帰りはそのままゆっくり寝たい」とか「30分しか変わらないのなら家族で駅弁を食べながらゆったり直通で移動したい」という声も聞かれた。

ならば、今後も新幹線ではなく、これまでと同じように直通の在来線特急で移動したいと考える人もいそうだが、残念ながらそれはできない。新幹線開業で、JRは博多ー長崎間の直通列車を運行しなくなるからだ。

ばく大な建設費を投入する新幹線開通の価値が利便性の向上という原則に立てば、これまで必要なかった乗り換えが逆に発生してしまうのは、なんとも言えない複雑な状況に思えた。

ばく大な建設費を投入する新幹線開通の価値が利便性の向上という原則に立てば、これまで必要なかった乗り換えが逆に発生してしまうのは、なんとも言えない複雑な状況に思えた。

観光客の増加は

そんなこんなで実際に真新しい新幹線車両に乗って武雄温泉から長崎まで向かったが(最速23分)、揺れは少なく心地よい時間となった。

長崎駅に到着すると、試乗会にもかかわらず、駅の関係者が横断幕を広げ、私たち報道陣を出迎えてくれた。駅の再開発も急ピッチで進んでいて、待ちに待った新幹線開通への地元の期待の大きさを目の当たりにした。

では、肝心の観光需要はどの程度増えるのか?

観光客を増やすためには、本州からの呼び込みが欠かせないが、大阪や広島から長崎方面に移動する場合「新幹線→特急」で済んだものが「新幹線→特急→新幹線」と乗り換えが2回に増えることになる。

では、肝心の観光需要はどの程度増えるのか?

観光客を増やすためには、本州からの呼び込みが欠かせないが、大阪や広島から長崎方面に移動する場合「新幹線→特急」で済んだものが「新幹線→特急→新幹線」と乗り換えが2回に増えることになる。

新幹線の経済効果を分析している西南学院大学の近藤春生教授は「つながっていない段階では、集客効果は正直あまり期待できない」と手厳しかった。

開業日の早朝の一番列車が、予約開始からわずか10秒で完売したことも話題を呼んだ。しかし、これはいわゆる鉄ちゃん=鉄道ファンの需要がほとんど。

JR九州の古宮社長は9月に東京の日本記者クラブで行った講演で、持続的な利用客を確保していけるかが課題との認識を示した。

開業日の早朝の一番列車が、予約開始からわずか10秒で完売したことも話題を呼んだ。しかし、これはいわゆる鉄ちゃん=鉄道ファンの需要がほとんど。

JR九州の古宮社長は9月に東京の日本記者クラブで行った講演で、持続的な利用客を確保していけるかが課題との認識を示した。

いずれはつながるのか

こうなってくると、次の関心は「つながる新幹線」にするための博多方面までの区間の整備の行方、ということになる。ところが、この整備に長らく待ったをかけてきたのが佐賀県だ。

理由は、建設費の負担と開業の効果が見合わないと考えているから。今でも佐賀ー博多間は在来線特急で40分かからずに到着できる。国が想定する形式で新幹線がつながれば、この特急がなくなる可能性があり、沿線住民の生活への影響も避けられない。

それなのに、新幹線を建設すれば佐賀県が負担する費用は660億円とも試算され、割に合わない。長崎県の路線はすべて完成したため、このあとの負担は佐賀県となる。

国との協議に臨んでいる佐賀県地域交流部の山下宗人部長は「メリットは圧倒的に長崎県にある。負担だけでみると佐賀県の方が多い。それはどうなんだ」とこぼした。

それなのに、新幹線を建設すれば佐賀県が負担する費用は660億円とも試算され、割に合わない。長崎県の路線はすべて完成したため、このあとの負担は佐賀県となる。

国との協議に臨んでいる佐賀県地域交流部の山下宗人部長は「メリットは圧倒的に長崎県にある。負担だけでみると佐賀県の方が多い。それはどうなんだ」とこぼした。

佐賀県の山口知事は、国が進める新幹線整備について“新たな発想で”協議する意向を示す。この行方に注目が集まるが、仮に話がまとまっても、ルートの確定や用地取得などを考えれば「つながる」までは10年以上かかるとも言われ、先行きは見通せない。

人口減少社会のインフラの在り方

全国の新幹線については、今後も以下の計画が予定されている。

・北陸新幹線 金沢ー敦賀 2023年度末開業予定

・リニア中央新幹線 品川ー名古屋 2027年開業予定

・北海道新幹線 新函館北斗ー札幌 2030年度末完成目指す

・リニア中央新幹線 品川ー名古屋 2027年開業予定

・北海道新幹線 新函館北斗ー札幌 2030年度末完成目指す

こうした計画や構想がまとめられたのは昭和48年以降。それから半世紀、高度経済成長やバブル経済はとうの昔で、日本は人口減少社会に入っている。少子高齢化に伴う社会保障費の増加もあり、国や地方自治体の財政は悪化の一途をたどる。

鉄道でみれば、地方の深刻な赤字路線の問題がクローズアップされている。

鉄道でみれば、地方の深刻な赤字路線の問題がクローズアップされている。

新幹線は「あれば便利なもの」だ。しかし、西九州新幹線の66キロの整備だけでも6200億円がかかったように、建設にはそれ相応のコスト負担がのしかかる。新幹線ができれば周辺の在来線の利用客は減少し、地元負担が重くなるケースもある。北海道では並行在来線の廃線が決まったところもある。

日本は新しい時代の中で新幹線というインフラをどう位置づけていくのか。令和初の新幹線の開業は、こうした問いを、国、自治体、運行事業者、そして私たち国民に投げかけているようにも思えた。

日本は新しい時代の中で新幹線というインフラをどう位置づけていくのか。令和初の新幹線の開業は、こうした問いを、国、自治体、運行事業者、そして私たち国民に投げかけているようにも思えた。

福岡放送局記者

早川俊太郎

名古屋局、経済部などを経て2021年より福岡局

地域経済や消費生活取材を担当

早川俊太郎

名古屋局、経済部などを経て2021年より福岡局

地域経済や消費生活取材を担当

佐賀放送局記者

真野紘一

2018年入局

警察担当や唐津支局などを経験し、現在西九州新幹線を中心に取材

真野紘一

2018年入局

警察担当や唐津支局などを経験し、現在西九州新幹線を中心に取材