野菜の価格高騰 “うんち”が救う!?

「タマネギ3つで600円!?」

夕飯にカレーを作ろうと野菜売り場に立ち寄って、思わず声に出してしまいました。天候不良にウクライナ情勢の影響などが重なり、この夏は野菜の値段が軒並み高くなりました。困ったことに、野菜を育てるための「肥料」の価格は今後も高騰すると見込まれています。

なんとか野菜の値段を抑えるヒントがないか探ってみると、私たちが”出したもの”を使う取り組みが今、注目されています。

(おはよう日本 金谷隼一ディレクター)

夕飯にカレーを作ろうと野菜売り場に立ち寄って、思わず声に出してしまいました。天候不良にウクライナ情勢の影響などが重なり、この夏は野菜の値段が軒並み高くなりました。困ったことに、野菜を育てるための「肥料」の価格は今後も高騰すると見込まれています。

なんとか野菜の値段を抑えるヒントがないか探ってみると、私たちが”出したもの”を使う取り組みが今、注目されています。

(おはよう日本 金谷隼一ディレクター)

じわりと迫るウクライナ情勢の影

社会人2年目で毎日、自炊をしている私にとって、野菜の価格高騰は財布に大きく響きます。

そもそもどうして野菜の価格が上がっているのか。まず東京 足立区にある青果市場を訪ねました。

朝7時から始まった競りでは、威勢のよい掛け声とともに梨や大根、キャベツなどが取り引きされていきますが、青果卸売会社の担当者は、やはり全体的に値段が高めだと言います。

そもそもどうして野菜の価格が上がっているのか。まず東京 足立区にある青果市場を訪ねました。

朝7時から始まった競りでは、威勢のよい掛け声とともに梨や大根、キャベツなどが取り引きされていきますが、青果卸売会社の担当者は、やはり全体的に値段が高めだと言います。

湯浅さん

「値段が上がっているのはホウレンソウや大根などの葉物野菜です。これまで高かったタマネギは少し落ち着いてはきたけど、まだまだ高いですね。いちばんの理由は青森県や北海道といった生産地で天候不順が続いたことですが、この夏は、ほかの理由も重なりました」

「値段が上がっているのはホウレンソウや大根などの葉物野菜です。これまで高かったタマネギは少し落ち着いてはきたけど、まだまだ高いですね。いちばんの理由は青森県や北海道といった生産地で天候不順が続いたことですが、この夏は、ほかの理由も重なりました」

湯浅さんが指摘したのは、「ウクライナ情勢の影響」です。

野菜の生産や流通の中で、農業用ハウスの暖房に欠かせない燃料費、運搬費、そして段ボールの価格まで上がっているといいます。

もう1つ湯浅さんが注視しているというのが、肥料価格の高騰です。

野菜の生産や流通の中で、農業用ハウスの暖房に欠かせない燃料費、運搬費、そして段ボールの価格まで上がっているといいます。

もう1つ湯浅さんが注視しているというのが、肥料価格の高騰です。

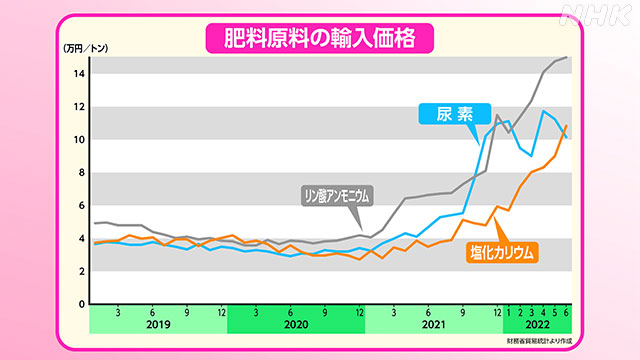

日本は肥料の原料をほぼすべて海外からの輸入に頼っていて、主な輸入先は中国やロシア、ベラルーシなどです。農林水産省によりますと、ウクライナ情勢などを受けて、これらの国が肥料原料の輸出を制限しているため、世界的に不足しています。

その結果、例えば肥料の原料の塩化カリウムの輸入価格は、ことしに入って1.9倍に達しました。このままの状況が続くと、今後の野菜価格はさらに高騰してしまうと懸念されているのです。

その結果、例えば肥料の原料の塩化カリウムの輸入価格は、ことしに入って1.9倍に達しました。このままの状況が続くと、今後の野菜価格はさらに高騰してしまうと懸念されているのです。

湯浅さん

「生産者の中には『肥料が手に入らなくなるのではないか』と危機感を持つ人も出てきています。そうなると、さらに野菜の値段が上がってしまうので、日本の食卓にとって危機的な状況が近づいています」

「生産者の中には『肥料が手に入らなくなるのではないか』と危機感を持つ人も出てきています。そうなると、さらに野菜の値段が上がってしまうので、日本の食卓にとって危機的な状況が近づいています」

格安肥料の原料は“うんち”

肥料不足を解決し、野菜の価格上昇を抑える方法はないか。

取材を進めていると、先輩のディレクターが「おもしろい取り組みが佐賀県で行われている」という情報を教えてくれました。

取材を進めていると、先輩のディレクターが「おもしろい取り組みが佐賀県で行われている」という情報を教えてくれました。

取り組みの中心となっているのが、佐賀市下水浄化センター。佐賀市の7割にあたる17万人の下水を処理しながら「肥料」を作っているんです。

主な原料となるのは私たちが下水に流す「し尿」、つまり「うんち」や「おしっこ」です。

処理したあとの「下水汚泥」には、植物の成長に欠かせないリンや窒素などの栄養素が豊富に含まれています。ここからさらに水分を取り除き、微生物を含む土を混ぜて発酵させます。

この処理場では下水汚泥をもともと産業廃棄物として処理していましたが、佐賀市では焼却するコスト削減のため2009年から堆肥化する事業を始めました。

主な原料となるのは私たちが下水に流す「し尿」、つまり「うんち」や「おしっこ」です。

処理したあとの「下水汚泥」には、植物の成長に欠かせないリンや窒素などの栄養素が豊富に含まれています。ここからさらに水分を取り除き、微生物を含む土を混ぜて発酵させます。

この処理場では下水汚泥をもともと産業廃棄物として処理していましたが、佐賀市では焼却するコスト削減のため2009年から堆肥化する事業を始めました。

およそ50日かけて堆肥が完成。下水の汚泥から作る堆肥は「汚泥肥料」と呼ばれています。価格は10キロで20円、一般的に売られている化学肥料の10分の1以下です。

下水由来というと、においが気になりますが、手に取ってかいでみても不快なにおいは全く感じませんでした。

下水に含まれる大腸菌やサルモネラ菌などの有害な微生物については、発酵によって温度は90度から100度に上昇するために死滅するといいます。

下水由来というと、においが気になりますが、手に取ってかいでみても不快なにおいは全く感じませんでした。

下水に含まれる大腸菌やサルモネラ菌などの有害な微生物については、発酵によって温度は90度から100度に上昇するために死滅するといいます。

安全を確保するため、カドミウムや水銀などの有害な重金属の検査を農林水産省の基準より厳しく3か月に1回行うようにしています。

肥料価格高騰で全国からも注目!

地元の農家や家庭菜園の愛好家などに向けて販売したところ評判を呼び、今では毎年約1400トンがすべて完売しています。

実際にこの肥料を使っている生産者に話を聞くと「使い始めて5、6年になるが野菜の育ちがよくなったし、友人にあげてもおいしいと評判」「化学肥料の価格が上がる中で値段が安いので助かる」といった声が聞かれました。

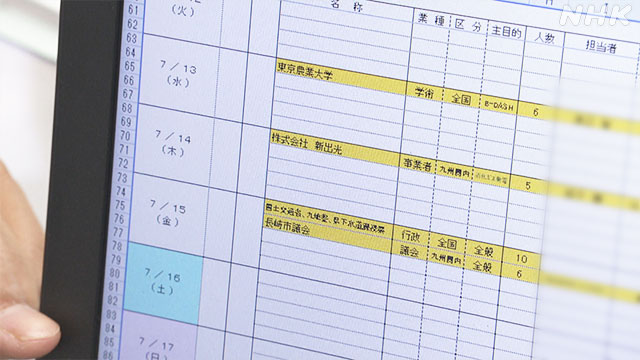

ここ最近の肥料価格の高騰で注目され、ことし春ごろから全国の自治体や企業の問い合わせが急増しているといいます。

ここ最近の肥料価格の高騰で注目され、ことし春ごろから全国の自治体や企業の問い合わせが急増しているといいます。

佐賀市上下水道局 下水道施設課 江口和宏課長

「急に視察が増えて正直驚いています。こちらは視察の予約受付表ですが、7月第2週目は全部埋まっている状況です。問い合わせは10倍くらいに増えていて、それだけ全国で肥料の価格高騰が深刻なのかと感じます」

「急に視察が増えて正直驚いています。こちらは視察の予約受付表ですが、7月第2週目は全部埋まっている状況です。問い合わせは10倍くらいに増えていて、それだけ全国で肥料の価格高騰が深刻なのかと感じます」

肥料の“地産地消”へ 国も後押し

下水の汚泥から肥料をつくる取り組みは佐賀市以外に広がりつつあり、全国で2200ほどある処理施設のうち900近くで行われています。

全国の下水処理施設で出る下水汚泥は年間約230万トンで、仮にすべて肥料にすることができれば、肥料の成分の「リン」であれば日本の化学肥料使用量の2割をカバーできるという試算もあります。

全国の下水処理施設で出る下水汚泥は年間約230万トンで、仮にすべて肥料にすることができれば、肥料の成分の「リン」であれば日本の化学肥料使用量の2割をカバーできるという試算もあります。

肥料の”国内自給率”を上げるため、国も後押しをはじめています。

2015年には下水道法が改正され、「汚泥の処理にあたって肥料等として再生利用されるよう努める」ことが加えられました。

農林水産省では、去年「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050年までに化学肥料の使用を30%減らすことを目標に掲げて汚泥肥料などの活用を進めようとしています。

2015年には下水道法が改正され、「汚泥の処理にあたって肥料等として再生利用されるよう努める」ことが加えられました。

農林水産省では、去年「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050年までに化学肥料の使用を30%減らすことを目標に掲げて汚泥肥料などの活用を進めようとしています。

下水道施設を管轄する国土交通省では汚泥肥料を使った農作物を「じゅんかん育ち」とブランド化し、イメージアップに努めています。

さらに都市工学の専門家は、下水を使った肥料のメリットは単に価格が安いというだけでなく「地域の資源が地域の中で循環する」と指摘しています。

さらに都市工学の専門家は、下水を使った肥料のメリットは単に価格が安いというだけでなく「地域の資源が地域の中で循環する」と指摘しています。

加藤特任准教授

「汚泥はどうしても『汚い』『臭う』といったイメージが先行しますが、昔から使われてきた有効な資源です。汚泥肥料を地域内で利用することで、地域の資源やお金が地域外に出なくなり地域循環経済の促進にもつながります。日本が食料安全保障の危機にひんしている今、積極的に活用していくべきと思います」

「汚泥はどうしても『汚い』『臭う』といったイメージが先行しますが、昔から使われてきた有効な資源です。汚泥肥料を地域内で利用することで、地域の資源やお金が地域外に出なくなり地域循環経済の促進にもつながります。日本が食料安全保障の危機にひんしている今、積極的に活用していくべきと思います」

技術発展で再び脚光

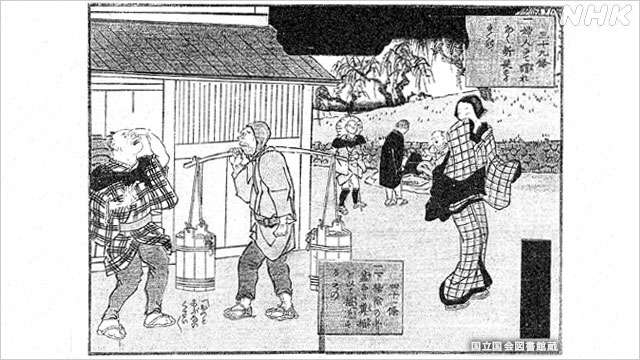

「下水で野菜を育てる」と最初に聞いたときは少し驚きましたが、実は新しい話ではありません。

かつては日本でも肥だめで作った堆肥を利用してきた歴史があります。江戸時代後期には、都市部のし尿が貴重な肥料資源として売買されるほどでした。

技術の発展により化学肥料が大量生産されて安く手に入るようになって使われなくなったのは1950年代以降のこと。今、再び、技術の発展のおかげで、化学肥料より安く“地産地消”にも役立つ肥料として脚光を浴びることになったのです。

「野菜高騰を抑え、未来の食卓を救う大きな力になるかもしれない」。

私は大きな期待を込めながらトイレに向かいました。

「野菜高騰を抑え、未来の食卓を救う大きな力になるかもしれない」。

私は大きな期待を込めながらトイレに向かいました。

おはよう日本 ディレクター

金谷隼一

茨城県つくば市出身

2021年入局 1人暮らし8年目。

大学院時代の専攻は分子生物学。

研究のため毎日大腸菌を育てていました。

金谷隼一

茨城県つくば市出身

2021年入局 1人暮らし8年目。

大学院時代の専攻は分子生物学。

研究のため毎日大腸菌を育てていました。