あなたのチャット、相手を不快にさせていませんか?

「おすすめの店教えて」

チャットで送られてきたメッセージ。

ランチ?それともディナー?予算は?どんな相手と?

その説明はありません。しかも、そんなに知っている人でもない…。

こうした意図がわかりづらい短いメッセージについて「不親切で説明不足だ」という意見の一方「返事があることを想定し、会話がしたいだけだ」などさまざまな声が上がっています。

チャットで送られてきたメッセージ。

ランチ?それともディナー?予算は?どんな相手と?

その説明はありません。しかも、そんなに知っている人でもない…。

こうした意図がわかりづらい短いメッセージについて「不親切で説明不足だ」という意見の一方「返事があることを想定し、会話がしたいだけだ」などさまざまな声が上がっています。

いきなりこの質問は困惑しました

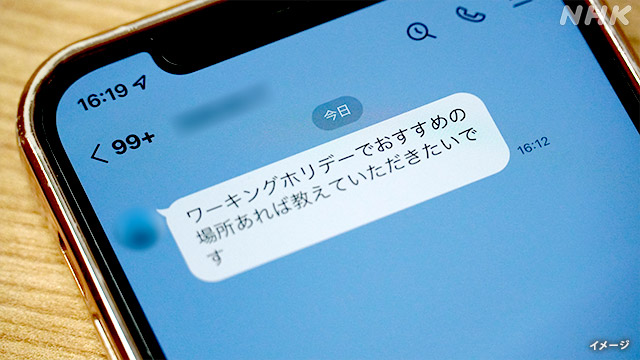

「ワーキングホリデーでおすすめの場所あれば教えていただきたいです」

フリーライターの中村洋太さんは先月、LINEで「友だち」からこんなメッセージを受け取りました。

フリーライターの中村洋太さんは先月、LINEで「友だち」からこんなメッセージを受け取りました。

旅行会社に勤めた経験のある中村さん。こうした相談を受けることは珍しいことではありませんが、この時はとまどいました。

このメッセージだけでは希望の地域はあるのかなど、求めている条件が全くわからない。

さらにこの「友だち」はそれほど親しいわけでもない友人。実際に会ったことは2回しかないということも、困惑を大きくしたといいます。

このあといくつか質問を重ねたことで「英語圏で生活費が安く抑えられるところ」を希望し「できるだけ英語に触れて、リスニング力とスピーキング力を上げたい」という目的だということが分かりました。

このメッセージだけでは希望の地域はあるのかなど、求めている条件が全くわからない。

さらにこの「友だち」はそれほど親しいわけでもない友人。実際に会ったことは2回しかないということも、困惑を大きくしたといいます。

このあといくつか質問を重ねたことで「英語圏で生活費が安く抑えられるところ」を希望し「できるだけ英語に触れて、リスニング力とスピーキング力を上げたい」という目的だということが分かりました。

中村洋太さん

「『それを先に教えてよ!』と心の中で叫びましたね。なにか情報を教えてほしいのであればもっと具体的に条件をまとめるべきで、質問として少し雑だと感じたんですよね」

「『それを先に教えてよ!』と心の中で叫びましたね。なにか情報を教えてほしいのであればもっと具体的に条件をまとめるべきで、質問として少し雑だと感じたんですよね」

それは…“チャット文化”

「自分なら希望や条件を一緒に伝えて相手が答えやすいように配慮するのに、どうしてあんな聞き方をするのだろう…」

その後も、モヤモヤを抱えていた中村さん。後日、知り合いでふだんから中学生や高校生と接している教師と話す機会があり、その理由が見えてきました。

その後も、モヤモヤを抱えていた中村さん。後日、知り合いでふだんから中学生や高校生と接している教師と話す機会があり、その理由が見えてきました。

中村洋太さん

「『1度で聞きたいことをすべて書くのではなく、相手が質問してくれることを想定してやりとりするつもりでいるんですよ』と言われたんです。はっとしました。これは日常のコミュニケーションをメッセージアプリ中心でやりとりしている若者たちの“チャット文化”だと思ったんです」

「私だったら『お久しぶりです。実はこういう理由でワーホリに行くんですけど、もしこういう条件だったらどこの国がいいと思いますか?』と書きますが、“チャット文化”ではそれは長過ぎるんだと納得できました」

「『1度で聞きたいことをすべて書くのではなく、相手が質問してくれることを想定してやりとりするつもりでいるんですよ』と言われたんです。はっとしました。これは日常のコミュニケーションをメッセージアプリ中心でやりとりしている若者たちの“チャット文化”だと思ったんです」

「私だったら『お久しぶりです。実はこういう理由でワーホリに行くんですけど、もしこういう条件だったらどこの国がいいと思いますか?』と書きますが、“チャット文化”ではそれは長過ぎるんだと納得できました」

その気持ち、分かります

この経験をツイッターで投稿した中村さん。するとSNS上ではさまざまな意見が飛び交いました。

「このパターンむちゃくちゃある!スケジュール調整までの道のりが長くてちょっと困る…」

「仕事でやられるとすごく面倒なんだけど、こういう偉い人いるんだよな。いちいち前提を聞いてあげないといけない系」

「何がダメなの?と思ってしまった。コミュニケーションなんだからお互い質問し合いながら話を進めるもんでしょ?」

「仕事でやられるとすごく面倒なんだけど、こういう偉い人いるんだよな。いちいち前提を聞いてあげないといけない系」

「何がダメなの?と思ってしまった。コミュニケーションなんだからお互い質問し合いながら話を進めるもんでしょ?」

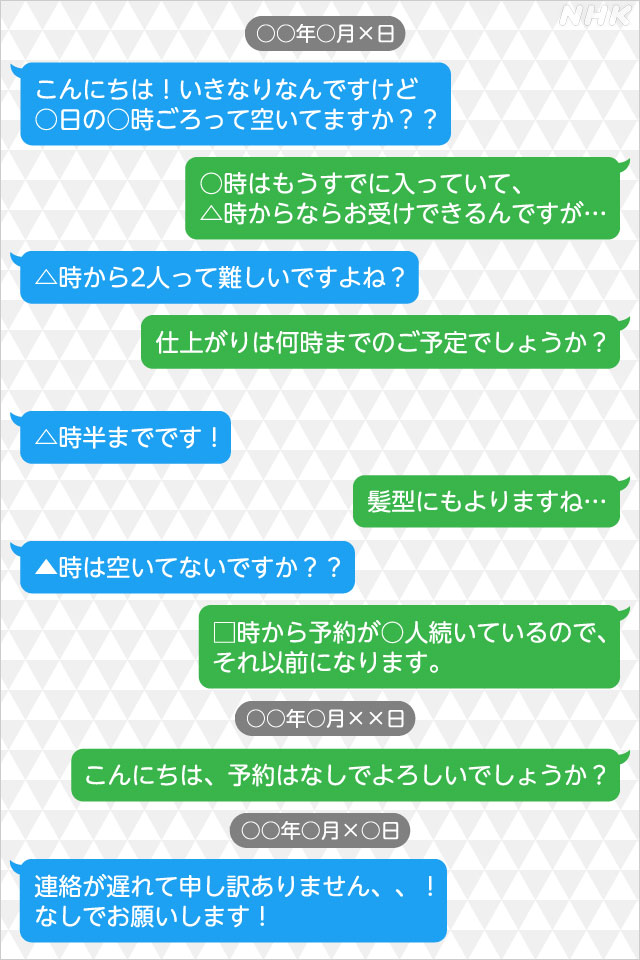

ヘアメークの仕事をしている40代の女性も、中村さんの投稿を見てSNSにみずからの体験を書き込みました。

カットやカラーも行っているという女性。メークも含めメニューによってかかる時間や必要な準備は異なります。

しかし、SNSで予約を受けることが多くなっている最近は、全く面識のない人からどんなメニューを希望するかなどを示さないまま「この日、この時間、空いてますか?」という連絡を受けることもあるそうです。

カットやカラーも行っているという女性。メークも含めメニューによってかかる時間や必要な準備は異なります。

しかし、SNSで予約を受けることが多くなっている最近は、全く面識のない人からどんなメニューを希望するかなどを示さないまま「この日、この時間、空いてますか?」という連絡を受けることもあるそうです。

女性

「仕事用と私用、2台のスマホをずっと触っているような感じで予定を調整するのに1日かかったり、撮影まで数か月にわたって短文でのやりとりが続いたりすることもあります。はじめから具体的に希望や条件を示してくれればもちろんありがたいんですけど、こういうコミュニケーションが当たり前になるのなら、適応しないといけないのかもしれませんね」

「仕事用と私用、2台のスマホをずっと触っているような感じで予定を調整するのに1日かかったり、撮影まで数か月にわたって短文でのやりとりが続いたりすることもあります。はじめから具体的に希望や条件を示してくれればもちろんありがたいんですけど、こういうコミュニケーションが当たり前になるのなら、適応しないといけないのかもしれませんね」

最初から“ガチ”で条件出すと…

一方、最初に詳しく説明しないやりとりを肯定的に捉えている人もいます。

ぺんぺんさん(40代男性)は自身のツイッターに「長文を相手に読んでもらうのが悪い気もするし、そもそもその条件が言語化できていないかも」と投稿しました。

ぺんぺんさん(40代男性)は自身のツイッターに「長文を相手に読んでもらうのが悪い気もするし、そもそもその条件が言語化できていないかも」と投稿しました。

ぺんぺんさん

「最初から“ガチ”で条件を出して聞くと、向こうに圧力をかけるんじゃないかなって思って。例えばどこか友人と行きたいところがあっても、その場所の写真を1枚添えて、ひと言だけ『ここ行かない?』って聞きます。場所の説明や行きたい理由を付けちゃうと、向こうが話せる内容が狭まってしまう。重くなっちゃう気がしませんか?」

「最初から“ガチ”で条件を出して聞くと、向こうに圧力をかけるんじゃないかなって思って。例えばどこか友人と行きたいところがあっても、その場所の写真を1枚添えて、ひと言だけ『ここ行かない?』って聞きます。場所の説明や行きたい理由を付けちゃうと、向こうが話せる内容が狭まってしまう。重くなっちゃう気がしませんか?」

“チャット文化”のやりとりも、実は相手を思いやってのものという側面があるからこそ広がっているのかもしれません。

「最後に結論」 もう古い!?

「ちょっと雑じゃない?」「いやいや、長い文章は重いでしょ」

さまざまな意見があるようですが、チャット文化の広がりは言語学的にはどのように見ることができるのでしょうか。

東洋大学の名誉教授で社会言語学が専門の三宅和子さんは、日本人に浸透してきた文章の設計のしかたそのものを変えるような現象だと分析しています。

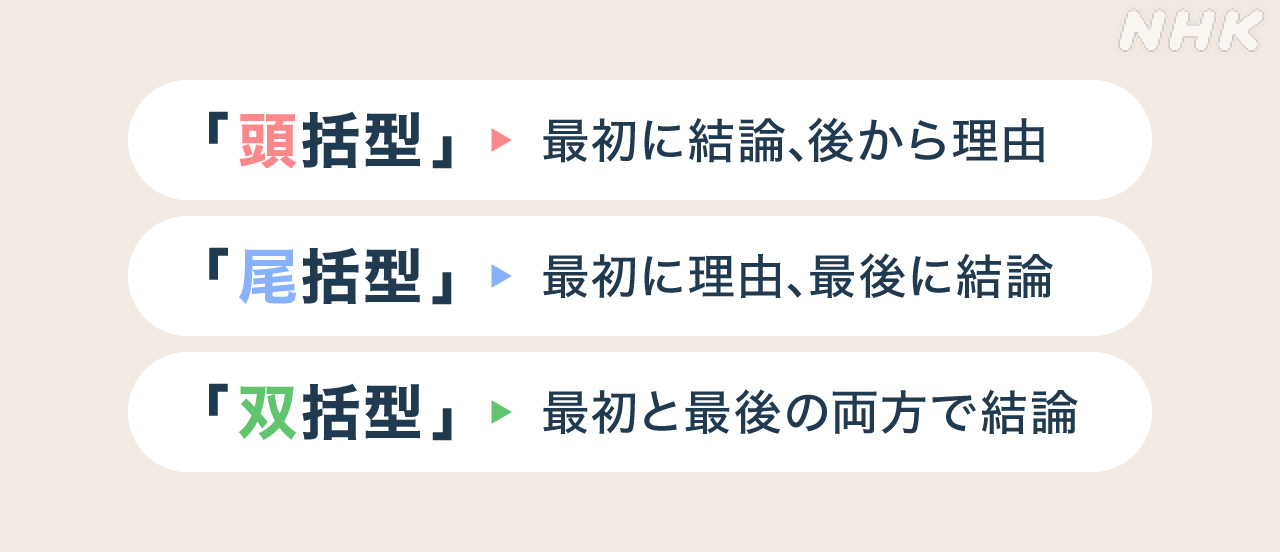

三宅さんによると、言語学の世界では文章の構造というのは「頭括型」「尾括型」「双括型」の3つに大別できるそうです。

さまざまな意見があるようですが、チャット文化の広がりは言語学的にはどのように見ることができるのでしょうか。

東洋大学の名誉教授で社会言語学が専門の三宅和子さんは、日本人に浸透してきた文章の設計のしかたそのものを変えるような現象だと分析しています。

三宅さんによると、言語学の世界では文章の構造というのは「頭括型」「尾括型」「双括型」の3つに大別できるそうです。

「頭括型」最初に結論を示し、あとから理由や根拠を示す

「尾括型」最初に理由や根拠を示し、最後に結論を示す

「双括型」最初と最後の両方で結論を示す

「尾括型」最初に理由や根拠を示し、最後に結論を示す

「双括型」最初と最後の両方で結論を示す

そして私たち日本人は「起承転結」ということばで表されるように「尾括型」、つまり結論を最後に言う文章にずっと慣れ親しんできました。

しかし脈絡を示さず「おすすめの場所はどこ?」「あした空いてる?」と“直球”で聞くのは明らかに「頭括型」への変化だといいます。

しかし脈絡を示さず「おすすめの場所はどこ?」「あした空いてる?」と“直球”で聞くのは明らかに「頭括型」への変化だといいます。

東洋大学名誉教授 三宅和子さん

「デジタル化やグローバル化が進んだ今の時代、私たちのまわりにはあふれんばかりの情報があり、それをいかに素早く選別して読み取るかということが重要になっています。『要点は何か』『何の用事か』から会話が始まる頭括型が広がるのにはそういう背景があるのかもしれません」

「デジタル化やグローバル化が進んだ今の時代、私たちのまわりにはあふれんばかりの情報があり、それをいかに素早く選別して読み取るかということが重要になっています。『要点は何か』『何の用事か』から会話が始まる頭括型が広がるのにはそういう背景があるのかもしれません」

「0840」「114106」

一方、通信手段の変化という観点からチャット文化を考える専門家もいます。

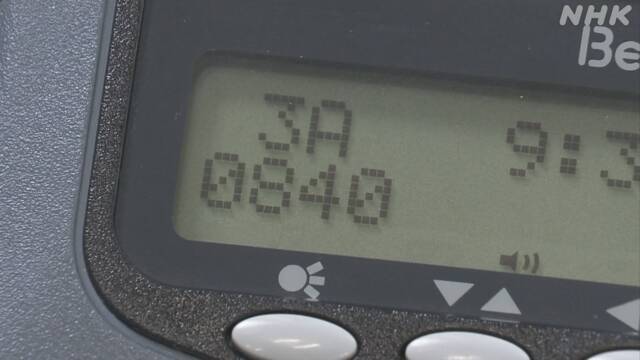

茨城大学教授の村上信夫さんがまず挙げたのが1990年代に社会現象となった「あれ」です。

茨城大学教授の村上信夫さんがまず挙げたのが1990年代に社会現象となった「あれ」です。

茨城大学教授 村上信夫さん

「通信機器での文字でのやりとりの礎となっているのはなんといってもポケットベルです。相手の都合を気にせず気軽にメッセージを送るという文化は、あれから始まりました」

「通信機器での文字でのやりとりの礎となっているのはなんといってもポケットベルです。相手の都合を気にせず気軽にメッセージを送るという文化は、あれから始まりました」

「0840」(おはよう)、「114106」(あいしてる)など、語呂あわせでメッセージを送る使い方が大流行した「ポケベル」。

その後、携帯電話に移り変わっても、電話で話すよりメールやショートメッセージでのやりとりを選ぶことが当たり前になりました。

そうした土壌がある中でスマートフォンが登場し、SNSが爆発的に普及。

文字によるコミュニケーションがさらなる進化をとげ、その結果生まれたのがチャット文化だと村上さんはみています。

その後、携帯電話に移り変わっても、電話で話すよりメールやショートメッセージでのやりとりを選ぶことが当たり前になりました。

そうした土壌がある中でスマートフォンが登場し、SNSが爆発的に普及。

文字によるコミュニケーションがさらなる進化をとげ、その結果生まれたのがチャット文化だと村上さんはみています。

茨城大学 村上信夫教授

「ポケベルから始まった文字コミュニケーションは、ツールの進化によって文字でありながらほぼ会話と同じようなやりとりができるまでになった。そしてSNS上では、知り合いどうし、そして自分がつながりたい相手との空間でやりとりできます。だから前提条件を語らなくても文字で意思疎通ができるということがもはや当たり前のことになっているわけです」

「ポケベルから始まった文字コミュニケーションは、ツールの進化によって文字でありながらほぼ会話と同じようなやりとりができるまでになった。そしてSNS上では、知り合いどうし、そして自分がつながりたい相手との空間でやりとりできます。だから前提条件を語らなくても文字で意思疎通ができるということがもはや当たり前のことになっているわけです」

あまりのスピードが生んだ「ずれ」

私たちの生活に急速に浸透している“チャット文化”。

でも、そのあまりのスピードが生んだコミュニケーションの「ずれ」があらわれたのが今回の投稿だったのかもしれません。

でも、そのあまりのスピードが生んだコミュニケーションの「ずれ」があらわれたのが今回の投稿だったのかもしれません。

茨城大学 村上信夫教授

「私も日々、多くの学生と向き合っていますが、チャットでの会話が当たり前になり、社会に出たときにコミュニケーションに支障をきたすことはないかと心配になることもあります。コミュニケーションには必ず相手がいます。非常に利便性が高く対面で会話をする機会が減っているからこそ、自分が発したメッセージがどう受けとめられるか、言葉足らずになっていないか、想像力を働かせることがとても大事だと思います」

「私も日々、多くの学生と向き合っていますが、チャットでの会話が当たり前になり、社会に出たときにコミュニケーションに支障をきたすことはないかと心配になることもあります。コミュニケーションには必ず相手がいます。非常に利便性が高く対面で会話をする機会が減っているからこそ、自分が発したメッセージがどう受けとめられるか、言葉足らずになっていないか、想像力を働かせることがとても大事だと思います」

投稿者がいま思うこと

SNS上の議論のきっかけをつくった中村さん。

多くの人が「自分のもやもやを言語化してくれた」と肯定的に受け止めた一方「考え方が古い」「そんな捉え方をされたら連絡する気がなくなる」といった意見も目にし、思い悩むこともあったといいます。

多くの人が「自分のもやもやを言語化してくれた」と肯定的に受け止めた一方「考え方が古い」「そんな捉え方をされたら連絡する気がなくなる」といった意見も目にし、思い悩むこともあったといいます。

中村洋太さん

「時間を奪われているという考え方から『なんでこんな聞き方するんだよ』と感情的になりましたが、今回の件で会話でやり取りしたいだけなんだっていうことが分かりました。そうやって免疫がついていれば、これからは『じゃあ状況を教えてくれる?』とか、さらっと返信できると思うんです。今後、こうしたコミュニケーションを望む人と接する上でプラスに働くと、いまは思っています」

「時間を奪われているという考え方から『なんでこんな聞き方するんだよ』と感情的になりましたが、今回の件で会話でやり取りしたいだけなんだっていうことが分かりました。そうやって免疫がついていれば、これからは『じゃあ状況を教えてくれる?』とか、さらっと返信できると思うんです。今後、こうしたコミュニケーションを望む人と接する上でプラスに働くと、いまは思っています」

1つのメッセージから始まった、チャット文化をめぐる議論。

対立するのではなく、お互いがどう考えているのかを理解し、歩み寄る。

この記事がそのきっかけになれば、私たちもうれしいです。

ちなみに、「428」は渋谷です。

(ネットワーク報道部 廣岡千宇 石川由季 高杉北斗)

対立するのではなく、お互いがどう考えているのかを理解し、歩み寄る。

この記事がそのきっかけになれば、私たちもうれしいです。

ちなみに、「428」は渋谷です。

(ネットワーク報道部 廣岡千宇 石川由季 高杉北斗)