“白河の関”を越えた!仙台育英 須江監督のチームづくりとは

この夏、甲子園球場で開かれた全国高校野球で、宮城の仙台育英高校が104回を数える大会の歴史で初めて、東北地方に深紅の大優勝旗を持ち帰りました。

チームを率いたのは監督就任5年目の須江航監督です。

「青春ってすごく密」

コロナ禍に生きる私たちの心をぐっとつかんだ熱いことばが注目されていますが、その裏には、近年成長の著しい東北の高校野球にもまれながら、周到に準備してきた独自のチームづくりがありました。

(仙台放送局 キャスター 藤原由佳/記者 小舟祐輔/記者 徳本絵夢)

チームを率いたのは監督就任5年目の須江航監督です。

「青春ってすごく密」

コロナ禍に生きる私たちの心をぐっとつかんだ熱いことばが注目されていますが、その裏には、近年成長の著しい東北の高校野球にもまれながら、周到に準備してきた独自のチームづくりがありました。

(仙台放送局 キャスター 藤原由佳/記者 小舟祐輔/記者 徳本絵夢)

「背負ったものが一気になくなった」

仙台育英が初めて夏の全国高校野球で決勝に進出したのは1989年、当時のエースが大越基さん(51)です。

6試合すべてに登板しながら決勝で東東京代表の帝京に0対2で惜敗し、優勝まであと一歩のところで涙を飲みました。

宮城県で生まれ育ち、地元の仙台育英に入学した大越さんは「東北地方で野球をしている劣等感があった」とあのころを振り返ります。

宮城県で生まれ育ち、地元の仙台育英に入学した大越さんは「東北地方で野球をしている劣等感があった」とあのころを振り返ります。

大越基さん

「甲子園の組み合わせ抽せん会では、東北のチームと対戦するのが決まったチームは『1回戦は勝った』と拍手と歓声があがっていた。そして東北のチームは下を向いていた。そこを払拭(ふっしょく)したいと思っていたのが私の高校時代でした」

「甲子園の組み合わせ抽せん会では、東北のチームと対戦するのが決まったチームは『1回戦は勝った』と拍手と歓声があがっていた。そして東北のチームは下を向いていた。そこを払拭(ふっしょく)したいと思っていたのが私の高校時代でした」

あれから33年、大越さんは現在、山口県下関市の早鞆高校で野球部の監督を務めています。

仙台育英の優勝が決まった瞬間、涙がほおをつたいました。

仙台育英の優勝が決まった瞬間、涙がほおをつたいました。

大越基さん

「言い表せない感動が強く出ました。背負ったものが一気になくなった。仙台育英ナイン、監督、すべての関係者に感謝しかないです。劣等感を払拭したいと思って戦った私の高校時代と、後輩たちの戦いぶりは、全く違う。堂々とプレーしていて感動しますよね」

「言い表せない感動が強く出ました。背負ったものが一気になくなった。仙台育英ナイン、監督、すべての関係者に感謝しかないです。劣等感を払拭したいと思って戦った私の高校時代と、後輩たちの戦いぶりは、全く違う。堂々とプレーしていて感動しますよね」

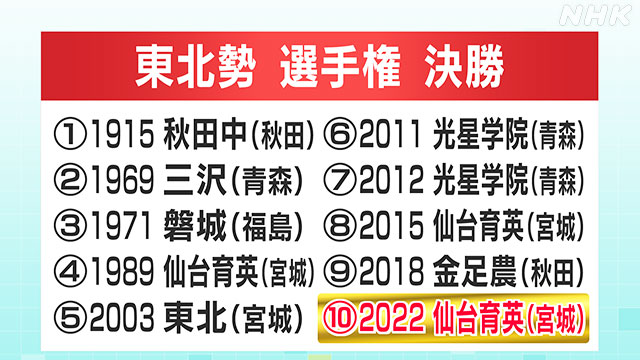

東北勢の過去の成績を見ると、1915年の第1回大会で秋田中学(現在の秋田高校)が準優勝したものの、その後は次に決勝に進むまでに50年以上を要しました。

ところが2000年以降はこれまでに5回、決勝進出を果たし、徐々に力をつけてきたことがうかがい知れます。

ところが2000年以降はこれまでに5回、決勝進出を果たし、徐々に力をつけてきたことがうかがい知れます。

有望な球児の流入によるレベルアップ

仙台育英OB 菊田善信さん

「50年前の私たちの時代というのは『甲子園に行く』が合言葉みたいな感じでした。『甲子園で日本一』ということばはなかったですね」

「50年前の私たちの時代というのは『甲子園に行く』が合言葉みたいな感じでした。『甲子園で日本一』ということばはなかったですね」

昭和50年度卒業の仙台育英のOBで、NHK仙台の高校野球で解説を務める菊田善信さん(64)は、東北勢の躍進の転換点として、まず、私立高校で全国各地からの越境入学、いわゆる「野球留学」による生徒の受け入れが増えたことを指摘します。

「あくまで感覚的なもの」としたうえで、30年ほど前の1990年ごろからその動きが出始めたと言います。

2003年夏に準優勝した東北高校(宮城)で2年生エースだったダルビッシュ有投手は大阪府出身、2011年夏に準優勝した光星学院(現・八戸学院光星/青森)で打線の中軸を担った北條史也選手も大阪府出身です。

彼らの受け入れをきっかけに、地元選手の技術の向上や屋内練習場など練習環境の整備が加速します。

2003年夏に準優勝した東北高校(宮城)で2年生エースだったダルビッシュ有投手は大阪府出身、2011年夏に準優勝した光星学院(現・八戸学院光星/青森)で打線の中軸を担った北條史也選手も大阪府出身です。

彼らの受け入れをきっかけに、地元選手の技術の向上や屋内練習場など練習環境の整備が加速します。

菊田善信さん

「東北の各学校が、甲子園にただ出るだけじゃだめで、1つでも2つでも勝ちたい、と思いが変わってきたんですよね。それがレベルの高い中学生を引っ張ってくることになったのではないか。全国的なレベルに近づくと強豪校と練習試合ができるようになり、さらなるレベルアップにつながったと思います」

「東北の各学校が、甲子園にただ出るだけじゃだめで、1つでも2つでも勝ちたい、と思いが変わってきたんですよね。それがレベルの高い中学生を引っ張ってくることになったのではないか。全国的なレベルに近づくと強豪校と練習試合ができるようになり、さらなるレベルアップにつながったと思います」

下地作った名指導者たち

有望な選手を受け入れながらレベルアップした背景には、長年にわたって名将と呼ばれる監督たちが地道に下地を作ってきたことがあります。

1960年代から30年近くにわたり東北高校と仙台育英を率いた竹田利秋さん、竹田さんの後に仙台育英を継いだ佐々木順一朗さん(現在、学法石川(福島)監督)。

1960年代から30年近くにわたり東北高校と仙台育英を率いた竹田利秋さん、竹田さんの後に仙台育英を継いだ佐々木順一朗さん(現在、学法石川(福島)監督)。

最近では、今大会で初のベスト4に進んだ聖光学院(福島)の斎藤智也さん、菊池雄星投手や大谷翔平選手を指導した花巻東(岩手)の佐々木洋さんなどがいます。

優秀な指導者のもと、全国大会で勝ち上がる機会が増えてきたことは「このチームで野球をやりたい」と県外の選手の魅力になり、菊池投手や大谷選手のように地元から日本一を目指したいという東北地方の球児のモチベーションにもなってきたのです。

優秀な指導者のもと、全国大会で勝ち上がる機会が増えてきたことは「このチームで野球をやりたい」と県外の選手の魅力になり、菊池投手や大谷選手のように地元から日本一を目指したいという東北地方の球児のモチベーションにもなってきたのです。

菊田善信さん

「白河の関、白河の関とずっと言われ続けて、やり遂げたというのはものすごいことだなと思います。『優勝していないのは東北だけだよね』と言われることが一切なくなるから、それだけでも『ありがとう』ですよ」

「白河の関、白河の関とずっと言われ続けて、やり遂げたというのはものすごいことだなと思います。『優勝していないのは東北だけだよね』と言われることが一切なくなるから、それだけでも『ありがとう』ですよ」

東北の努力を結実させた須江監督

「宮城の皆さん、東北の皆さん、おめでとうございます!」

優勝の瞬間、切磋琢磨(せっさたくま)を続けてきた東北地方の人たちと真っ先に喜びを分かち合った須江航監督も、その指導者の系譜に名を連ねることになりました。

須江監督は埼玉県出身の39歳。

自身も仙台育英の卒業生で、八戸大学を卒業後、仙台育英の系列の中学校に教員として着任しました。

ここで中学の軟式野球部の指導に長く携わり、全国優勝にも導きました。

そして2018年、その手腕が評価されて高校の硬式野球部の監督に就任しました。

優勝の瞬間、切磋琢磨(せっさたくま)を続けてきた東北地方の人たちと真っ先に喜びを分かち合った須江航監督も、その指導者の系譜に名を連ねることになりました。

須江監督は埼玉県出身の39歳。

自身も仙台育英の卒業生で、八戸大学を卒業後、仙台育英の系列の中学校に教員として着任しました。

ここで中学の軟式野球部の指導に長く携わり、全国優勝にも導きました。

そして2018年、その手腕が評価されて高校の硬式野球部の監督に就任しました。

数値化にこだわる独自システム

優勝から2日後、須江監督はNHKの単独インタビューに応じ、いかにして「日本一からの招待」(野球部のモットー)を受けるにふさわしいチームを作り上げてきたのか、その一端を明かしました。

4年前の就任後、真っ先に取り組んだのが、メンバー選考のための基準を詳細な数値で示す、独自のシステムの構築です。

4年前の就任後、真っ先に取り組んだのが、メンバー選考のための基準を詳細な数値で示す、独自のシステムの構築です。

選手たちはまず、野球の基礎能力を測る測定会に臨みます。年4回行われ、計測する項目は合わせて18個。

野手の場合、バットのスイングスピードや飛距離、ホームから一塁まで駆け抜ける走塁のスピードなど。

投手の場合、球速や「ストライク率」と呼ばれるコントロールのよさを判断するデータを測ります。

野手の場合、バットのスイングスピードや飛距離、ホームから一塁まで駆け抜ける走塁のスピードなど。

投手の場合、球速や「ストライク率」と呼ばれるコントロールのよさを判断するデータを測ります。

仙台育英 須江航監督

「それぞれに合格の目安となる基準を設けています。スイングのスピードの場合は最低ラインが140キロ、合格ラインが150キロです。投手に関してはストライク率が最低55%以上、できれば65%前後。ストライク率が上がれば自滅で失点することが少なくなります。スピードを満たしていてもストライク率が55%なければトーナメントで登板するのは難しいです」

「それぞれに合格の目安となる基準を設けています。スイングのスピードの場合は最低ラインが140キロ、合格ラインが150キロです。投手に関してはストライク率が最低55%以上、できれば65%前後。ストライク率が上がれば自滅で失点することが少なくなります。スピードを満たしていてもストライク率が55%なければトーナメントで登板するのは難しいです」

次に、測定会から出た数値を基に、毎年100人近くが在籍する選手をチーム分けして紅白戦を行います。

紅白戦では実践で発揮されるパフォーマンスのデータをチェックします。

紅白戦では実践で発揮されるパフォーマンスのデータをチェックします。

選手の力を数値化する最大のねらいは何なのか。

それは、それぞれの強みや弱点を、監督だけではなく選手にとって「見える化」することです。

測定したデータは、過去の選手のものも含めすべての部員に共有されます。

選手たちは長所や短所が客観的な数字で示されることで、自分の目標や課題をより明確にすることができます。

この考えは「補欠の補欠だった」と表現し、試合には1度も出場しなかったという自身の高校時代の経験からきています。

それは、それぞれの強みや弱点を、監督だけではなく選手にとって「見える化」することです。

測定したデータは、過去の選手のものも含めすべての部員に共有されます。

選手たちは長所や短所が客観的な数字で示されることで、自分の目標や課題をより明確にすることができます。

この考えは「補欠の補欠だった」と表現し、試合には1度も出場しなかったという自身の高校時代の経験からきています。

須江監督

「高校時代は自分の実力のなさがすべて原因でしたし、競争の世界ですから実力のない人間に機会を与えられないのは間違ったことではないです。しかし当時は、自分がどれぐらいの位置にいるのか、どんな練習をしたらチャンスが開ける可能性があるのか、どうしたらチームに貢献できるのか、それがわからずに過ごしていました。選手にとって目指していく方向性があったほうが日々の練習に身が入りますし、自分のやっていることに対する迷いがなくなると思ったのです」

「高校時代は自分の実力のなさがすべて原因でしたし、競争の世界ですから実力のない人間に機会を与えられないのは間違ったことではないです。しかし当時は、自分がどれぐらいの位置にいるのか、どんな練習をしたらチャンスが開ける可能性があるのか、どうしたらチームに貢献できるのか、それがわからずに過ごしていました。選手にとって目指していく方向性があったほうが日々の練習に身が入りますし、自分のやっていることに対する迷いがなくなると思ったのです」

須江監督はこれらの細かなデータをチーム編成にも活用しています。

バッターを例に見ると、選手のタイプを5つに分けます。

Aは出塁率が高い選手、反対のEは長打力に秀でた選手。

Cは、どちらもまんべんなくできるバランス型です。

バッターを例に見ると、選手のタイプを5つに分けます。

Aは出塁率が高い選手、反対のEは長打力に秀でた選手。

Cは、どちらもまんべんなくできるバランス型です。

須江監督

「野球は、Eタイプが9人並んでいても得点になりづらかったり、Aタイプだけでは三塁までは進めるけどホームに帰ってこられなかったりします。チームとしてどのタイプの選手が何人必要で、どういう打順の組み方をするのか、丁寧に説明しながら、選手にはレギュラーを目指してどのタイプで自分がエントリーするのかを決めてもらう形で進めています。その5つのタイプの中で選手たちが競争していくのです」

「野球は、Eタイプが9人並んでいても得点になりづらかったり、Aタイプだけでは三塁までは進めるけどホームに帰ってこられなかったりします。チームとしてどのタイプの選手が何人必要で、どういう打順の組み方をするのか、丁寧に説明しながら、選手にはレギュラーを目指してどのタイプで自分がエントリーするのかを決めてもらう形で進めています。その5つのタイプの中で選手たちが競争していくのです」

ことし夏の大会で、仙台育英の得点パターンは、長打は少ないものの「つなぎの打線」が効果的に機能しました。

主に4番を任された2年生の齋藤陽選手がその代表例です。

主に4番を任された2年生の齋藤陽選手がその代表例です。

須江監督

「ことしは体が大きくて飛距離を出せるような選手が多くいなかったため、打線には低く速い打球にこだわって練習してきた選手が多く入りました。その象徴が、バランス型のCタイプの齋藤陽です。他に長打力のあるEタイプの選手はいましたが、確実性が高い齋藤を主に4番で起用しました。決勝では0対0の4回、初めて訪れた1アウト三塁のチャンスで、齋藤は初球を低い当たりで打ち返して先制タイムリーを打ちました。これがEタイプの選手だと打ち上げて内野フライを打つケースもあると思います。齋藤はチーム内の競争で勝ち上がってきた自分のよさを忘れずにやりきってくれました」

「ことしは体が大きくて飛距離を出せるような選手が多くいなかったため、打線には低く速い打球にこだわって練習してきた選手が多く入りました。その象徴が、バランス型のCタイプの齋藤陽です。他に長打力のあるEタイプの選手はいましたが、確実性が高い齋藤を主に4番で起用しました。決勝では0対0の4回、初めて訪れた1アウト三塁のチャンスで、齋藤は初球を低い当たりで打ち返して先制タイムリーを打ちました。これがEタイプの選手だと打ち上げて内野フライを打つケースもあると思います。齋藤はチーム内の競争で勝ち上がってきた自分のよさを忘れずにやりきってくれました」

「餅は餅屋」分業制

数値化に加えて須江監督がチームづくりのうえで大切にしているのが、「餅は餅屋」と例える分業制です。

須江監督は就任後、専門の知識を持つスタッフの分業を積極的に進めてきました。

監督を含めて常にグラウンドに立つのは、猿橋善宏部長、コーチ2人の合わせて4人です。

体力トレーニングはプロ野球でも経験のあるトレーナーが担当し、監督と選手の3者で話し合いながらメニューを組み立てます。

このほかに、医師、理学療法士、さらには鍼灸師と、さまざまな分野の専門家が必要に応じてチームに合流して日々の練習を進めています。

強豪校の監督が、広く聞く耳を持てるものなのか。

失礼ながら素朴な疑問をぶつけると、須江監督は笑いながら答えました。

須江監督は就任後、専門の知識を持つスタッフの分業を積極的に進めてきました。

監督を含めて常にグラウンドに立つのは、猿橋善宏部長、コーチ2人の合わせて4人です。

体力トレーニングはプロ野球でも経験のあるトレーナーが担当し、監督と選手の3者で話し合いながらメニューを組み立てます。

このほかに、医師、理学療法士、さらには鍼灸師と、さまざまな分野の専門家が必要に応じてチームに合流して日々の練習を進めています。

強豪校の監督が、広く聞く耳を持てるものなのか。

失礼ながら素朴な疑問をぶつけると、須江監督は笑いながら答えました。

須江監督

「私は独学で一生懸命勉強してきましたが、エリートじゃないですからね。ど素人ですよ、本当にど素人。皆さんが思っているより高校時代も補欠だったので、自分が胸を張って何かを言えるということはないです。単純に見る量が多すぎて、すべてを1人でやるのは不可能です。やはり『餅は餅屋』で、プロフェッショナルな人間には勝てないと思っています。パフォーマンスの判断だけはしっかりこちらで行い、もし何か技術的なことに違和感を感じた時はみんなで協議すればいいと考えています」

「私は独学で一生懸命勉強してきましたが、エリートじゃないですからね。ど素人ですよ、本当にど素人。皆さんが思っているより高校時代も補欠だったので、自分が胸を張って何かを言えるということはないです。単純に見る量が多すぎて、すべてを1人でやるのは不可能です。やはり『餅は餅屋』で、プロフェッショナルな人間には勝てないと思っています。パフォーマンスの判断だけはしっかりこちらで行い、もし何か技術的なことに違和感を感じた時はみんなで協議すればいいと考えています」

分業制のなかで、須江監督が「今回の優勝に大きな存在だった」と位置づけるのが、ことし春に就任した硬式野球部の猿橋善宏部長です。

猿橋部長は須江監督と同様、宮城県内で中学の軟式野球に長年携わった経歴を持ち、教えたチームを何度も全国出場に導いた有数の指導者です。

須江監督のもとで猿橋部長は「監督と選手の橋渡し役」という役割を担っています。

猿橋部長は須江監督と同様、宮城県内で中学の軟式野球に長年携わった経歴を持ち、教えたチームを何度も全国出場に導いた有数の指導者です。

須江監督のもとで猿橋部長は「監督と選手の橋渡し役」という役割を担っています。

須江監督

「猿橋先生を仙台育英に招いたのは、生徒にもっと丁寧に説明したいと思ったからと、私も含めてまずは大人が成長しないかぎりは子どもたちが成長しないと考えていたからです。語彙力がすごくてボキャブラリーがあり、実際に僕が選手に伝えたいことをうまくつないでくれました。お父さんの言うことをおじいちゃんが諭して孫にしゃべってくれるみたいな感じで。60歳なので、子どもたちに近いおじいちゃんと言うとちょっと失礼ですけど(笑)」

「猿橋先生を仙台育英に招いたのは、生徒にもっと丁寧に説明したいと思ったからと、私も含めてまずは大人が成長しないかぎりは子どもたちが成長しないと考えていたからです。語彙力がすごくてボキャブラリーがあり、実際に僕が選手に伝えたいことをうまくつないでくれました。お父さんの言うことをおじいちゃんが諭して孫にしゃべってくれるみたいな感じで。60歳なので、子どもたちに近いおじいちゃんと言うとちょっと失礼ですけど(笑)」

「アップデートしないと取り残される」

綿密なチームづくりで100年開かなかった歴史の扉を開いた須江監督。

現状に満足することなく、これからも育成と勝利の両立という理想を、理想に終わらせずに追求する覚悟です。

現状に満足することなく、これからも育成と勝利の両立という理想を、理想に終わらせずに追求する覚悟です。

仙台育英 須江航監督

「今回の取り組みがすべて成功したとは思っていないですし、全国にはまた違うタイプのチームもたくさんありますので、やはりアップデートしていかなければ取り残されてしまうと思います。究極は、自分たちの野球がないチームがいちばん強い、いかようにでも形を変えられる野球が強いと思うんです。それに対応できるような個性のある選手を育成していくこと。もちろん、甲子園が野球のすべてではないですから、同時に彼らが次のステージで輝けるようなフィジカルやスキルを持たせないといけないと思うので、育成と勝利の両立というのを丁寧に見直して進めたいなと思います」

「今回の取り組みがすべて成功したとは思っていないですし、全国にはまた違うタイプのチームもたくさんありますので、やはりアップデートしていかなければ取り残されてしまうと思います。究極は、自分たちの野球がないチームがいちばん強い、いかようにでも形を変えられる野球が強いと思うんです。それに対応できるような個性のある選手を育成していくこと。もちろん、甲子園が野球のすべてではないですから、同時に彼らが次のステージで輝けるようなフィジカルやスキルを持たせないといけないと思うので、育成と勝利の両立というのを丁寧に見直して進めたいなと思います」

仙台放送局 キャスター

藤原由佳

宮城県内のスポーツ取材を担当

仙台放送局のニュース番組「てれまさむね」に出演中

藤原由佳

宮城県内のスポーツ取材を担当

仙台放送局のニュース番組「てれまさむね」に出演中

仙台放送局 記者

小舟祐輔

2021年入局

この夏から高校野球取材を担当

小舟祐輔

2021年入局

この夏から高校野球取材を担当

仙台放送局 記者

徳本絵夢

去年秋から宮城県内のスポーツ取材を担当

徳本絵夢

去年秋から宮城県内のスポーツ取材を担当