インパール作戦後の“地獄”指導者たちの「道徳的勇気の欠如」

太平洋戦争で日本軍と戦ったイギリス軍のある司令官は、日本軍の上層部の体質を次の様に喝破していた。

「日本軍の指導者の根本的な欠陥は、“肉体的勇気”とは異なる“道徳的勇気の欠如”である。彼らは自分たちが間違いを犯したこと、計画が失敗し、練り直しが必要であることを認める勇気がないのだ」(第14軍 ウィリアム・スリム司令官 ※タイトル画像の人物)

戦いの舞台となったのは、インパール作戦で知られるビルマ戦線(現在のミャンマー)。実は、太平洋戦争で“最も無謀”といわれたインパール作戦のあと、それをはるかに上回る命が失われていたのだ。

指導者たちのどのような体質が、さらなる“地獄”を作り出したのか。

77年の時を経て、私たちが直視すべき「道徳的勇気の欠如」、その実態をひもとく。

(NHKスペシャル「ビルマ絶望の戦場」取材班)

「日本軍の指導者の根本的な欠陥は、“肉体的勇気”とは異なる“道徳的勇気の欠如”である。彼らは自分たちが間違いを犯したこと、計画が失敗し、練り直しが必要であることを認める勇気がないのだ」(第14軍 ウィリアム・スリム司令官 ※タイトル画像の人物)

戦いの舞台となったのは、インパール作戦で知られるビルマ戦線(現在のミャンマー)。実は、太平洋戦争で“最も無謀”といわれたインパール作戦のあと、それをはるかに上回る命が失われていたのだ。

指導者たちのどのような体質が、さらなる“地獄”を作り出したのか。

77年の時を経て、私たちが直視すべき「道徳的勇気の欠如」、その実態をひもとく。

(NHKスペシャル「ビルマ絶望の戦場」取材班)

インパール作戦後の“さらなる地獄”

いまから80年前の1942年3月。

太平洋戦争の開戦当初、勝利を重ねていた日本軍はラングーン(現在のヤンゴン)に侵攻し、イギリスが植民地支配していたビルマを占領下に置いた。

太平洋戦争の開戦当初、勝利を重ねていた日本軍はラングーン(現在のヤンゴン)に侵攻し、イギリスが植民地支配していたビルマを占領下に置いた。

しかし、ミッドウェー海戦の敗退を契機にすぐに形勢は逆転し、敗色が濃厚になっていく。

その中で、一矢報いようと敢行されたのが、太平洋戦争で“最も無謀”と言われたインパール作戦である。

ビルマから山岳地帯を470キロ行軍し、インド・インパールにあったイギリス軍の拠点を攻略しようとしたインパール作戦。

補給を度外視した作戦は惨敗に終わり、3万の将兵が行き倒れた道は、“白骨街道”と呼ばれた。

しかし、この戦いのあと、さらに多くの将兵の命が失われていたことが、今回、戦没者名簿の解析から浮かび上がった。

その中で、一矢報いようと敢行されたのが、太平洋戦争で“最も無謀”と言われたインパール作戦である。

ビルマから山岳地帯を470キロ行軍し、インド・インパールにあったイギリス軍の拠点を攻略しようとしたインパール作戦。

補給を度外視した作戦は惨敗に終わり、3万の将兵が行き倒れた道は、“白骨街道”と呼ばれた。

しかし、この戦いのあと、さらに多くの将兵の命が失われていたことが、今回、戦没者名簿の解析から浮かび上がった。

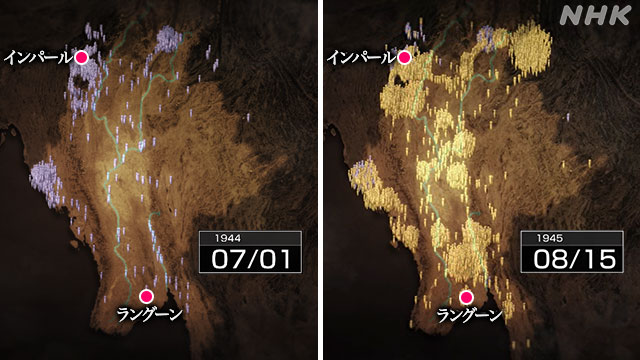

左の画(1944年7月1日)

⇒薄紫色の人型がインパール作戦中止までの戦没者

右の画(1945年8月15日)

⇒黄色の人型がインパール作戦中止後から終戦までの戦没者

⇒薄紫色の人型がインパール作戦中止までの戦没者

右の画(1945年8月15日)

⇒黄色の人型がインパール作戦中止後から終戦までの戦没者

注目したのはインパール作戦が中止された1944年7月から、終戦までの1年間。その間の死者は、ビルマでの犠牲者全体の実に8割近くに上っていたのだ。

ビルマ侵攻後の日本の将兵の死者は16万7000人。

インパール作戦のあと、さらに10万人以上もの命が失われていたのである。

ビルマ侵攻後の日本の将兵の死者は16万7000人。

インパール作戦のあと、さらに10万人以上もの命が失われていたのである。

インパール作戦の後にいったい何があったのか。

作戦中止から半年がたった1945年の初頭。日本軍は、ミャンマー中部を流れるイラワジ河の南岸で、ラングーンの奪還を目指すイギリス軍を迎え撃った。

かつて激戦地となった村では、いまも遺骨が次々と発見されている。

作戦中止から半年がたった1945年の初頭。日本軍は、ミャンマー中部を流れるイラワジ河の南岸で、ラングーンの奪還を目指すイギリス軍を迎え撃った。

かつて激戦地となった村では、いまも遺骨が次々と発見されている。

戦場となった場所の村民女性

「この辺りは激戦地でした。日本兵は、近くの塹壕(ざんごう)に隠れ、そのまま戦死したと聞いています」

「この辺りは激戦地でした。日本兵は、近くの塹壕(ざんごう)に隠れ、そのまま戦死したと聞いています」

イギリス軍の500機に上る航空戦力の前に、日本は完全に制空権を失っていた。

さらに、イギリスの陸上兵力は26万。

それに対し、日本軍はわずか3万。その大半が、インパール作戦で疲弊しつくした兵士たちだった。

補充兵としてビルマに送られたばかりだった重松一さん(当時22)は、日本軍の惨状を生々しく覚えている。

さらに、イギリスの陸上兵力は26万。

それに対し、日本軍はわずか3万。その大半が、インパール作戦で疲弊しつくした兵士たちだった。

補充兵としてビルマに送られたばかりだった重松一さん(当時22)は、日本軍の惨状を生々しく覚えている。

歩兵第56連隊 元二等兵 重松一さん(99)

「『大隊長どの、戦車が来とるとですよ。どうしますか』って聞いたら、『なら下がれ!』と言って。でも、その本人がどんどん逃げながら『下がれ』です。敵から見つけられんように逃げる一方です。日本軍が小銃で一発撃ったって、そんなものも何も役に立たない。日本の大和魂なんて、そんなものは、一切ありません」

「『大隊長どの、戦車が来とるとですよ。どうしますか』って聞いたら、『なら下がれ!』と言って。でも、その本人がどんどん逃げながら『下がれ』です。敵から見つけられんように逃げる一方です。日本軍が小銃で一発撃ったって、そんなものも何も役に立たない。日本の大和魂なんて、そんなものは、一切ありません」

“インパールの失敗は軟弱統帥にあり” 強気の作戦指導

この戦いを指揮したのは、ビルマ方面軍の田中新一参謀長。

参謀本部第一部長の時、アメリカとの開戦を強硬に主張した人物だった。

田中参謀長は、軍上層部の独断で敗北したインパール作戦の失敗の原因を「軟弱統帥にある」と分析し、強気の方針を掲げていた。

参謀本部第一部長の時、アメリカとの開戦を強硬に主張した人物だった。

田中参謀長は、軍上層部の独断で敗北したインパール作戦の失敗の原因を「軟弱統帥にある」と分析し、強気の方針を掲げていた。

(田中新一「緬甸方面軍参謀長回想録」より)

「徒(いたずら)に消極防守に沈滞することなく、機会を捕らえて積極攻撃によって解決すべき努力が、是非必要であると思う」

「徒(いたずら)に消極防守に沈滞することなく、機会を捕らえて積極攻撃によって解決すべき努力が、是非必要であると思う」

一部の将校からは、戦線をラングーン周辺にまで引いて、長期持久戦に持ち込むべきという声が上がっていた。

しかし、田中参謀長は、イラワジ河のあるビルマ中部に防衛ラインを設定。

イギリス軍を迎え撃つことを決めたのである。

しかし、戦力の差を度外視した上層部の命令で、前線の士気は著しく低下していた。

イギリス軍を迎え撃つことを決めたのである。

しかし、戦力の差を度外視した上層部の命令で、前線の士気は著しく低下していた。

歩兵第58連隊 元曹長 佐藤哲雄さん(102)

「日本人の兵隊同士で泥棒がはやったの。『お前もう死ぬんだから』というわけで、死にそうになっている人のものを取ってしまう。戦争というよりも自分の身を守るということが、第一にその当時はあった」

「日本人の兵隊同士で泥棒がはやったの。『お前もう死ぬんだから』というわけで、死にそうになっている人のものを取ってしまう。戦争というよりも自分の身を守るということが、第一にその当時はあった」

もはや、日本軍に立ち向かえる戦力はなかった。

イラワジ河での戦死者は6500人にも上った。

戦いは、“無謀”そのものであった。

イラワジ河での戦死者は6500人にも上った。

戦いは、“無謀”そのものであった。

田中参謀長は、イラワジ河での敗北をどのように捉えていたのか。

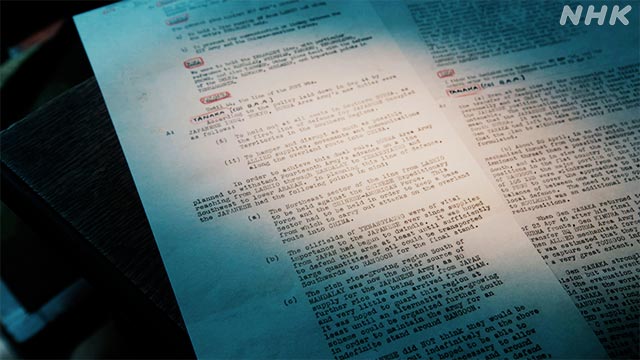

イギリスの国立公文書館に、その記録が残されていた。

終戦後、イギリス軍が日本軍の大本営参謀や、現地軍の上層部ら30人に行った尋問調書である。

田中参謀長は、あくまでみずからの作戦の意義を強調していた。

イギリスの国立公文書館に、その記録が残されていた。

終戦後、イギリス軍が日本軍の大本営参謀や、現地軍の上層部ら30人に行った尋問調書である。

田中参謀長は、あくまでみずからの作戦の意義を強調していた。

(「田中参謀長の尋問調書」より)

「日本軍が、イラワジ河の防衛線を無期限に持ちこたえられるとは思っていなかった。だが、ラングーンを防衛し続けるための時間を稼ぐことはできると考えたのである」

「日本軍が、イラワジ河の防衛線を無期限に持ちこたえられるとは思っていなかった。だが、ラングーンを防衛し続けるための時間を稼ぐことはできると考えたのである」

若き将校がつづった“失望”

日本の防衛ラインを突破したイギリス軍は、首都ラングーンを一気に目指していく。

しかし、現地軍の上層部は、目前に迫る危機から目をそらすような行動を重ねていた。

空襲が激しさを増していたラングーンで、高射砲部隊に所属し応戦していた若井徳次少尉。手記に軍上層部への憤りをつづっていた。

しかし、現地軍の上層部は、目前に迫る危機から目をそらすような行動を重ねていた。

空襲が激しさを増していたラングーンで、高射砲部隊に所属し応戦していた若井徳次少尉。手記に軍上層部への憤りをつづっていた。

(若井元少尉 回想録より)

「芸者を中心とした、高級将校の乱脈ぶりは、目を覆うものがあった。逆境の時の人間の犯す過ちは、何か日本人の欠陥を見る思いである」

「芸者を中心とした、高級将校の乱脈ぶりは、目を覆うものがあった。逆境の時の人間の犯す過ちは、何か日本人の欠陥を見る思いである」

高級将校が通っていたのは、ラングーンにあった芸者料亭「萃香園」。もともと九州にあった料亭がラングーンに出店したものだった。

今回、萃香園関係者の証言記録も見つかった。

今回、萃香園関係者の証言記録も見つかった。

(板前の回想)

「前線から菊部隊の兵隊さんが帰ってきました。みんなボロボロになった軍服を着ていました。ところが夜でも光々(こうこう)とあかりがついている萃香園の騒ぎぶりを見て、その中のお一人が『軍はええかげんなとこよ。作戦を練りながら女を抱いている』と、涙を流して怒られていました」

「前線から菊部隊の兵隊さんが帰ってきました。みんなボロボロになった軍服を着ていました。ところが夜でも光々(こうこう)とあかりがついている萃香園の騒ぎぶりを見て、その中のお一人が『軍はええかげんなとこよ。作戦を練りながら女を抱いている』と、涙を流して怒られていました」

当時、27歳だった若井少尉は、戦争のために大学が繰り上げ卒業となり、入隊していた。

手記には、軍への失望がつづられていた。

手記には、軍への失望がつづられていた。

(若井元少尉 回想録より)

「軍人の世界には、誠のみが支配すると信じていたが、正義以外のものがまかり通っていた。特に軍紀の頽廃(たいはい)にいたっては、欲望の醜悪さのみをさらけ出していた」

「軍人の世界には、誠のみが支配すると信じていたが、正義以外のものがまかり通っていた。特に軍紀の頽廃(たいはい)にいたっては、欲望の醜悪さのみをさらけ出していた」

固守を命じたのに… 司令部撤退の衝撃

1945年3月27日、イギリス軍がラングーンに迫る中、日本と協力関係にあったビルマ国軍が対日蜂起する。

反乱は瞬く間に全土に広がった。

1か月後、ラングーンのビルマ方面軍司令部で異常事態が発生する。

上層部数人が突如、陥落の危機が迫ったラングーンから飛行機でタイ国境付近に撤退。現地部隊や民間人は置き去りにされたのだ。

反乱は瞬く間に全土に広がった。

1か月後、ラングーンのビルマ方面軍司令部で異常事態が発生する。

上層部数人が突如、陥落の危機が迫ったラングーンから飛行機でタイ国境付近に撤退。現地部隊や民間人は置き去りにされたのだ。

司令部撤退の決定を下したのは、ビルマ方面軍の木村兵太郎司令官だった。

東條英機首相が陸相を兼務していた内閣で陸軍次官を務めていた人物である。

サイパン島の陥落で東條が失脚したのち、ビルマに派遣されていた。

イギリス軍は、この突然の撤退についても、木村司令官から詳細に聞き取っていた。

東條英機首相が陸相を兼務していた内閣で陸軍次官を務めていた人物である。

サイパン島の陥落で東條が失脚したのち、ビルマに派遣されていた。

イギリス軍は、この突然の撤退についても、木村司令官から詳細に聞き取っていた。

(「木村司令官の尋問調書」より)

「寺内南方軍総司令官から電報があり、ラングーンを最後まで防衛することが急務であると言われたが、その指示には従えなかった。イギリス軍の驚異的な進軍を考えれば、ビルマ方面軍がラングーンで孤立し、断絶することは許されないはずである。ラングーンを放棄するという私の決定は、立派に筋の通るものであると確信している」

「寺内南方軍総司令官から電報があり、ラングーンを最後まで防衛することが急務であると言われたが、その指示には従えなかった。イギリス軍の驚異的な進軍を考えれば、ビルマ方面軍がラングーンで孤立し、断絶することは許されないはずである。ラングーンを放棄するという私の決定は、立派に筋の通るものであると確信している」

一方で、撤退した上層部は、置き去りにした将兵や民間人に、ラングーンの防衛を命じていた。

日本の商社・日綿実業のラングーン支店では、186人の社員が急きょ召集され、防衛隊として、首都の守備隊に加わっていた。

小隊長を命じられた支店長の松岡啓一さんは、司令部に見捨てられ、多くの部下を失った無念を書き残している。

日本の商社・日綿実業のラングーン支店では、186人の社員が急きょ召集され、防衛隊として、首都の守備隊に加わっていた。

小隊長を命じられた支店長の松岡啓一さんは、司令部に見捨てられ、多くの部下を失った無念を書き残している。

(松岡支店長 回想録より)

「軍司令官は『ラングーンを死守すべし』と命令を下したまま、ラングーンに残された吾々(われわれ)は、司令部の撤退を数日後に知り、唖然(あぜん)としたのでした。吾が部隊の行く手には、いつも敵が待ち伏せして邀撃(ようげき)し、世にいう“白骨街道 死の行進”が続きました。日綿支店員も百八十六名のうち、五十二名が戦死の憂き目を見て仕舞ったのです」

「軍司令官は『ラングーンを死守すべし』と命令を下したまま、ラングーンに残された吾々(われわれ)は、司令部の撤退を数日後に知り、唖然(あぜん)としたのでした。吾が部隊の行く手には、いつも敵が待ち伏せして邀撃(ようげき)し、世にいう“白骨街道 死の行進”が続きました。日綿支店員も百八十六名のうち、五十二名が戦死の憂き目を見て仕舞ったのです」

ラングーンに海と陸から侵攻したイギリス軍は、木村司令官らの撤退から11日後、首都奪還に成功した。

戦場で日記をつづっていた若井徳次少尉は、ラングーンを再び奪還するよう命じられていた。

戦場で日記をつづっていた若井徳次少尉は、ラングーンを再び奪還するよう命じられていた。

(若井元少尉 回想録より)

「司令部は、己達のみ逃げ去っておきながら、僅かな在蘭将兵と共に此の無防備な蘭貢(ラングーン)を、『固守すべし』との一片の冷厳な命令を残して去っている。こんな矛盾した考えがどこにあろうか」

「司令部は、己達のみ逃げ去っておきながら、僅かな在蘭将兵と共に此の無防備な蘭貢(ラングーン)を、『固守すべし』との一片の冷厳な命令を残して去っている。こんな矛盾した考えがどこにあろうか」

終戦間際の地獄 司令官は“全滅すると思っていた”と語った

1945年7月。終戦まで、残り1か月。ビルマ国軍は完全にイギリス軍の指揮下に入っていた。

司令部の突然の撤退で取り残された第28軍を中心とする3万4000の将兵と、ラングーンから逃れてきた多くの民間人は、密林でイギリス軍とビルマ国軍に包囲されていた。

敵中を突破し、眼前に広がる大河・シッタン河を渡るしか生き残る道はなかった。

司令部の突然の撤退で取り残された第28軍を中心とする3万4000の将兵と、ラングーンから逃れてきた多くの民間人は、密林でイギリス軍とビルマ国軍に包囲されていた。

敵中を突破し、眼前に広がる大河・シッタン河を渡るしか生き残る道はなかった。

マラリアや飢餓、衰弱し自決する兵士も相次いでいた。

若井徳次少尉もシッタン河を渡るために密林に身を潜めていた。

若井徳次少尉もシッタン河を渡るために密林に身を潜めていた。

(若井元少尉 回想録より)

「時々遠く近くで爆発音が起こる。それは手榴弾による、自決者の増加を意味している。衰弱し切った病兵に、無情にも豪雨が追い打ちを掛ける。この生き地獄の転進は一体いつまでどこまで続けねばならぬのであろう」

「時々遠く近くで爆発音が起こる。それは手榴弾による、自決者の増加を意味している。衰弱し切った病兵に、無情にも豪雨が追い打ちを掛ける。この生き地獄の転進は一体いつまでどこまで続けねばならぬのであろう」

7月20日。3万4000の将兵と民間人は、一斉に敵陣突破を開始した。

しかし、イギリス軍は、この情報をいち早くつかんでいた。

ビルマ国軍とともに待ち受け、圧倒的な火力で一斉に攻撃を加えたのだ。

しかし、イギリス軍は、この情報をいち早くつかんでいた。

ビルマ国軍とともに待ち受け、圧倒的な火力で一斉に攻撃を加えたのだ。

第55師団第2野戦病院 元伍長 塩崎薫樹さん(101)

「日本軍をやっつけようと構えとったんや。ビルマ人の義勇軍みたいなのがおるわけ。日本軍がこの道路を利用するって、地雷を設置しておった。だから、そこで、うちらの部隊も15、6名はかかってね、亡くなったんもおる」

「日本軍をやっつけようと構えとったんや。ビルマ人の義勇軍みたいなのがおるわけ。日本軍がこの道路を利用するって、地雷を設置しておった。だから、そこで、うちらの部隊も15、6名はかかってね、亡くなったんもおる」

敵中をなんとか突破した人々の前に、さらなる壁が立ちはだかった。

シッタン河は雨季で増水し、川幅が200メートルを越えていたのだ。

シッタン河は雨季で増水し、川幅が200メートルを越えていたのだ。

海軍第17警備隊(陸戦隊) 元一等衛生兵曹 高須賀隆さん(95)

「対岸にいるビルマ兵が日本兵を撃ってくるんです、河を渡りだすと。みんな溺れて死んでしまいますよね。本当に死体がぼこぼこ浮いてインド洋に流れてしまって。戦場のことが思い出されて、いまだに涙出るんですよ」

「対岸にいるビルマ兵が日本兵を撃ってくるんです、河を渡りだすと。みんな溺れて死んでしまいますよね。本当に死体がぼこぼこ浮いてインド洋に流れてしまって。戦場のことが思い出されて、いまだに涙出るんですよ」

将兵や民間人は、終戦を知らないまま、9月になっても撤退を続けた。

死者は最終的に1万9000人に達した。

この惨劇について、ラングーンから撤退していた木村司令官は、イギリス軍の尋問に対して、こう語っている。

死者は最終的に1万9000人に達した。

この惨劇について、ラングーンから撤退していた木村司令官は、イギリス軍の尋問に対して、こう語っている。

(「木村司令官の尋問調書」より)

「シッタン河における第28軍の敵中突破作戦は、どの地点で試みても、重大な困難に遭遇し、それに耐えることは難しいと考えていた。私は第28軍がほとんど全滅するだろうと思っていた」

「シッタン河における第28軍の敵中突破作戦は、どの地点で試みても、重大な困難に遭遇し、それに耐えることは難しいと考えていた。私は第28軍がほとんど全滅するだろうと思っていた」

インパール作戦で疲弊し尽くしたあとの最後の1年間。

日本軍の指導者は現場に徹底抗戦を命じながらも完全に見捨てていた。

日本軍の指導者は現場に徹底抗戦を命じながらも完全に見捨てていた。

敵国司令官が見た日本軍の“敗因”

「自分たちが間違いを犯したこと、計画の練り直しが必要なことを認める勇気がない」

ビルマで日本との戦いを指揮し、日本軍指導者の体質を“道徳的勇気の欠如”と指摘したイギリス軍のウィリアム・スリム司令官。

日本軍の“強さと弱さ”を、このようにも分析している。

ビルマで日本との戦いを指揮し、日本軍指導者の体質を“道徳的勇気の欠如”と指摘したイギリス軍のウィリアム・スリム司令官。

日本軍の“強さと弱さ”を、このようにも分析している。

(ウィリアム・スリム「Defeat into Victory」より)

「日本軍は、計画がうまくいっている間は、アリのように非情で大胆である。しかし、その計画が狂うと、アリのように混乱し、立て直しに手間取って、元の計画にいつまでもしがみつくのが常であった。確かに戦争では、決意のみで達成できることもあり、決意を伴わない柔軟さでは成果を上げられない。しかし、最終的な成功をもたらすのは、この2つを併せ持つときにほかならないのだ。指揮官としての最も厳しい試練は、この決意と柔軟さのバランスを保つことである。日本軍は決断力によって高い得点を得たが、柔軟性を欠いたために大きな代償を払うことになった」

「日本軍は、計画がうまくいっている間は、アリのように非情で大胆である。しかし、その計画が狂うと、アリのように混乱し、立て直しに手間取って、元の計画にいつまでもしがみつくのが常であった。確かに戦争では、決意のみで達成できることもあり、決意を伴わない柔軟さでは成果を上げられない。しかし、最終的な成功をもたらすのは、この2つを併せ持つときにほかならないのだ。指揮官としての最も厳しい試練は、この決意と柔軟さのバランスを保つことである。日本軍は決断力によって高い得点を得たが、柔軟性を欠いたために大きな代償を払うことになった」

77年前、終戦間際という最大の逆境の中で表出していた日本軍の体質。

これは、いま、さまざまな危機の中に生きる私たちにとって、決してひと事ではない。

目をそらさずに向き合わなければならない歴史である。

これは、いま、さまざまな危機の中に生きる私たちにとって、決してひと事ではない。

目をそらさずに向き合わなければならない歴史である。