「抜毛症」コロナ禍で増加か 当事者の声は

k10013738161_202207272003_202207272008.mp4

「抜毛症(ばつもうしょう)」という病気を知っていますか?

自分で自分の髪の毛などを抜くことがやめられなくなる病気です。

「自分で抜いてるんだから、すぐやめられるだろう」「癖じゃないの?」などと思う人もいるかもしれません。

取材してみると、誤解や偏見に悩む当事者たちの姿が見えてきました。

(ネットワーク報道部 松本裕樹 社会部 高橋歩唯)

自分で自分の髪の毛などを抜くことがやめられなくなる病気です。

「自分で抜いてるんだから、すぐやめられるだろう」「癖じゃないの?」などと思う人もいるかもしれません。

取材してみると、誤解や偏見に悩む当事者たちの姿が見えてきました。

(ネットワーク報道部 松本裕樹 社会部 高橋歩唯)

きっかけは1通のメール

先日、NHKの情報募集窓口、ニュースポストに1通の投稿が寄せられました。

「私は自分の髪の毛を抜いてしまう『抜毛症』という症状が、小学5年生から現在30歳まで続いています。取材していただけないでしょうか」

私たち取材班は、恥ずかしながらこのメールを受け取るまで抜毛症という病気があることを知りませんでした。

体のコントロールがきかない…抜毛症を公表したモデル

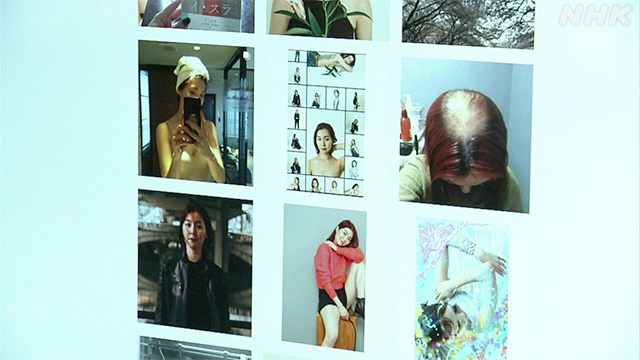

メッセージを寄せてくれたのは、モデル活動をしているGenaさん(30)。去年、抜毛症を公表し、SNSなどを通じて自らの病気について積極的に発信しています。

私たちは取材を申し込み、GenaさんがSNSに載せる写真の撮影をしているスタジオを訪れました。彼女は、撮影用のタンクトップを着て、メイクをしているところでした。

撮影が始まり、彼女が頭頂部をカメラに向けたとき、まばらな髪の毛の間からあらわになった地肌が目に飛び込んできました。彼女は頭頂部をあえて見せるポーズも交えながら、およそ1時間写真を撮り続けました。

Genaさん

「ふだんは髪を縛ったり、帽子をかぶったりするから、そこまでは気付かれないです。でも、私は髪の毛がないけど、それを隠さずにその姿を含めて発信したい」

「ふだんは髪を縛ったり、帽子をかぶったりするから、そこまでは気付かれないです。でも、私は髪の毛がないけど、それを隠さずにその姿を含めて発信したい」

撮影が終わり、笑顔を交えて語ってくれたGenaさん。なぜ抜毛症にかかり、病気を公表するに至ったのか、話を聞きました。

「初めて髪の毛を抜いたのは、小学5年生の冬です。その時は、クラス自体荒れていて、何で抜こうかと思ったのか本当に覚えていないんですけど、学校のストレスから、何か髪の毛をプチッと抜いて、それが気持ち良いなって」

最初は時折、抜くぐらいでしたが、中学に入ると一気に増えたといいます。

「気づいたら1時間、2時間没頭して髪を抜いていて、我に返った時には机の上に山盛りの髪がある。あのころは自己嫌悪と罪悪感で胸が張り裂けそうな思いを繰り返していました。そのころには本当に体のコントロールがきかなくて、止めよう止めようと思っても、全然言うこと聞いてくれない」

家族にやめるよう注意されても、やめることが出来ない、次第に家族に指摘されることもストレスとなり、髪を抜く量も増え、さらに外にも出られなくなるという悪循環に陥ったGenaさん。

髪を抜くことは「最大の恥」として、心を固く閉ざしていたといいます。

髪を抜くことは「最大の恥」として、心を固く閉ざしていたといいます。

知られざる病気、抜毛症

「抜毛症」とは、医学的にはどういう病気なのでしょうか。抜毛症に詳しい医師などによりますと、さまざまな要因が関わって発症すると考えられていますが、多くの場合ストレスが関係しているということです。

自分でも気付かないうちに抜いてしまったり、やめなければいけないと思ってもやめられなくなったりするといいます。毛髪などは抜いても再生しますが、長期間繰り返すことで髪が生えにくくなることもあります。

小学校の後半から中学生ごろの思春期に発症することが多く、数十年という期間にわたり症状が続く人もいます。

自分でも気付かないうちに抜いてしまったり、やめなければいけないと思ってもやめられなくなったりするといいます。毛髪などは抜いても再生しますが、長期間繰り返すことで髪が生えにくくなることもあります。

小学校の後半から中学生ごろの思春期に発症することが多く、数十年という期間にわたり症状が続く人もいます。

国内の患者数ははっきりわかっていませんが、海外の調査では人口の1%前後が発症するとされています。

患者数が少なく、まだ一般に広く知られていないことから、「わざとやっている」、「本人の意志でやめられる」と誤解され、本人も病気だと気づかずに医療機関を受診するのが遅れるケースも少なくないといいます。

患者数が少なく、まだ一般に広く知られていないことから、「わざとやっている」、「本人の意志でやめられる」と誤解され、本人も病気だと気づかずに医療機関を受診するのが遅れるケースも少なくないといいます。

抜毛症に向き合う母と娘

取材を進めていく中で、抜毛症に向き合い続けている親子に話を聞くことができました。

横山輝子さん(49)と娘の佳純さん(14)です。

ふだんはウィッグをかぶって生活している佳純さん。

小学6年生の時に髪を抜くようになったきっかけについてたずねると、よく分からないという回答が返ってきました。

横山輝子さん(49)と娘の佳純さん(14)です。

ふだんはウィッグをかぶって生活している佳純さん。

小学6年生の時に髪を抜くようになったきっかけについてたずねると、よく分からないという回答が返ってきました。

佳純さん

「ストレスとか本当にこれといった理由が思いあたらなくて、なんとなく髪の毛を抜いて、抜いた髪の毛先に、プルプルした半透明の毛根鞘が付いているのが気になって、そのあと興味本位みたいな感じで抜き始めたのだと思います」

「ストレスとか本当にこれといった理由が思いあたらなくて、なんとなく髪の毛を抜いて、抜いた髪の毛先に、プルプルした半透明の毛根鞘が付いているのが気になって、そのあと興味本位みたいな感じで抜き始めたのだと思います」

興味本位で始まった髪を抜く行為。

しかし中学校入学後は、多い時には1日200本抜くようになり、頭頂部を中心に地肌が目立つようになりました。

自分の行動がおかしいのではと感じたのは、知り合いに指摘されたときでした。

しかし中学校入学後は、多い時には1日200本抜くようになり、頭頂部を中心に地肌が目立つようになりました。

自分の行動がおかしいのではと感じたのは、知り合いに指摘されたときでした。

「最初は家族以外にばれてないだろうと思っていました。でもある日、髪の毛を切りに仲良しの美容師さんの所に行ったら、『どうしたの?髪の毛ないじゃん。これは隠せないよ』って言われて、すごいショックでした。なんで髪を抜いちゃったんだろうって思うのに、また、頭の上のほうに髪の毛をさわりにいっちゃう」

当初は癖だと思い、見守っていた母親の輝子さんでしたが、髪の毛を抜く行為がやめられず苦しむ娘の姿に、当時は胸が締めつけられる思いだったといいます。

輝子さん

「娘は学校も休みがちになり、夜になると『死にたい、なんで抜いちゃうの、助けて』って言って泣いていました。何とかしてあげたくて、自治体の相談窓口に電話してみたけど、これといった回答は返ってこない。病院も検索してみても抜毛症を取り扱う専門医にはたどりつけない。本当に悶々として、何かすがりたいのにもう真っ暗で何もつかめないというどん底の状態でした」

「娘は学校も休みがちになり、夜になると『死にたい、なんで抜いちゃうの、助けて』って言って泣いていました。何とかしてあげたくて、自治体の相談窓口に電話してみたけど、これといった回答は返ってこない。病院も検索してみても抜毛症を取り扱う専門医にはたどりつけない。本当に悶々として、何かすがりたいのにもう真っ暗で何もつかめないというどん底の状態でした」

2人を救った周囲のことば

そんな2人が抜毛症を受け入れ、前を向くきっかけとなったのが、友人や知人のひと言でした。髪を抜いた部分を隠すため、ウィッグをかぶって学校に通っていた佳純さん。

中学入学から半年後、仲のよかった友人に勇気を振り絞って抜毛症を打ち明けたといいます。

中学入学から半年後、仲のよかった友人に勇気を振り絞って抜毛症を打ち明けたといいます。

「友人がコスプレとかが好きで、思い切って自分から『ウィッグかぶっているんだ』って言ったら『いいじゃん!』ってすんなり受け入れてくれて、あぁ自分の素の姿を受け入れてくれたんだって、すごく心強くて、力になりました」

一方、母親の輝子さんも、同じ抜毛症の子どもを持つ知人にかけられたことばが忘れられないと言います。

「娘とはこれまで良好な関係だと思っていたのに、こうなったのは自分のせいではないかと責めていました。ただ同じように抜毛症の娘さんを持つ方と話をしたとき、『それは違うよ』と言ってもらって、自分をただ責めるのではなく、娘とどう向き合っていくかを考え直すきっかけになりました」

完治は難しい でもそんな自分でもいいんだよ

周囲の支えから徐々に明るさを取り戻していった佳純さん。今でも髪を抜くときがあり、完治がなかなか難しいということも理解し、前向きに受け止めています。

佳純さん

「抜毛症になっても、おしゃれもできるし、マイナス面だけじゃなくて、いろいろな種類のウィッグだって楽しめるから全然気にしないでいいんだって。もし、今抜毛症で苦しんでいる人がいるなら、そんな自分でもいいんだよっていうことを知ってもらいたいです」

「抜毛症になっても、おしゃれもできるし、マイナス面だけじゃなくて、いろいろな種類のウィッグだって楽しめるから全然気にしないでいいんだって。もし、今抜毛症で苦しんでいる人がいるなら、そんな自分でもいいんだよっていうことを知ってもらいたいです」

コロナで患者増も…

ここ数年、気になる現象が起きています。

抜毛症の治療に取り組んでいる都内の心療内科では、新たな患者の数が増えているといいます。増えてきたのは、新型コロナの感染が拡大してきた時期と一致しています。

抜毛症の治療に取り組んでいる都内の心療内科では、新たな患者の数が増えているといいます。増えてきたのは、新型コロナの感染が拡大してきた時期と一致しています。

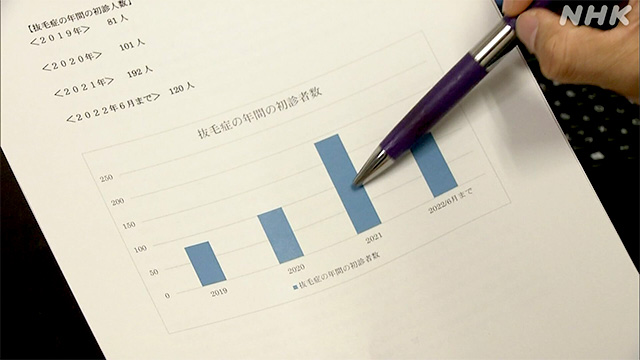

クリニックがまとめた抜毛症の初診の患者数のデータでは、2019年には81人だった患者が、国内で新型コロナの感染が拡大した翌2020年には101人、2021年にはほぼ2倍となる192人となっています。

さらに、ことしに入ってからは6月までの半年間で、すでに120人にまでのぼっています。

さらに、ことしに入ってからは6月までの半年間で、すでに120人にまでのぼっています。

「楽しかった部活ができなくなくなった」「思い描いていた大学生活が送れずウェブ授業中に髪を抜いてしまう」

最近特に多くなっているのが、大人の抜毛症だといいます。

最近特に多くなっているのが、大人の抜毛症だといいます。

子どものときに発症して一度は症状がおさまっていた人がコロナ以降、悪化するケースが目立つといいます。

「トレーニングジムが閉鎖になったり同僚に相談する機会が減ってストレスが増えた」「気づくと自宅のデスクの周りに抜いた髪が散乱している」

医師は背景に、ウェブ授業やテレワークの増加で一人になる時間が増えていることがあるのではないかと指摘します。

「トレーニングジムが閉鎖になったり同僚に相談する機会が減ってストレスが増えた」「気づくと自宅のデスクの周りに抜いた髪が散乱している」

医師は背景に、ウェブ授業やテレワークの増加で一人になる時間が増えていることがあるのではないかと指摘します。

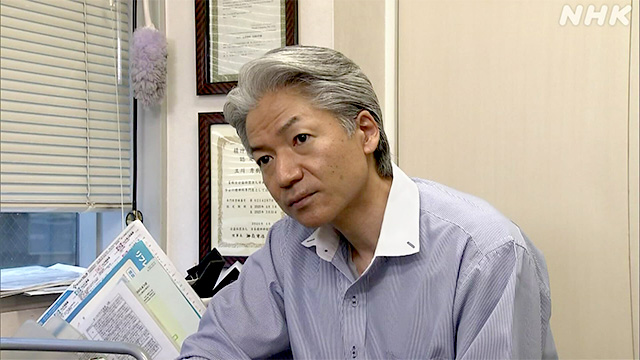

パークサイド日比谷クリニック 立川秀樹院長

「抜毛症の人は人前では症状が出ず、ひとりの時間に毛を抜いてしまうことが多いのですがリモートで他人の目がなくなり、抜毛をしやすい環境ができてしまっています。その一方で、部活やスポーツ、人との会話や飲み会など、コロナ前にはさまざまあったストレスを癒す方法は少なくなり、発散する方法が抜毛という行為に集中して症状が顕在化しやすくなっているのではないかと思います」

「抜毛症の人は人前では症状が出ず、ひとりの時間に毛を抜いてしまうことが多いのですがリモートで他人の目がなくなり、抜毛をしやすい環境ができてしまっています。その一方で、部活やスポーツ、人との会話や飲み会など、コロナ前にはさまざまあったストレスを癒す方法は少なくなり、発散する方法が抜毛という行為に集中して症状が顕在化しやすくなっているのではないかと思います」

理解し支えてくれた人

冒頭で紹介したGenaさん、なぜ抜毛症を公表し、積極的に発信するようになったのか、その理由を教えてくれました。

家族以外、誰にも打ち明けられなかったGenaさんにとって、大きな転換点となったのがパートナーである慈郎さんとの出会いでした。

5年前、趣味が映画という共通点からお互い惹かれあい、一緒に暮らすようになりましたが、抜毛症であることは隠していたといいます。

5年前、趣味が映画という共通点からお互い惹かれあい、一緒に暮らすようになりましたが、抜毛症であることは隠していたといいます。

しかし一緒に住むようになって半年、自宅で2人で映画を見ていたとき、主人公の女の子が自分の髪を抜くシーンが突然出てきたといいます。

このタイミングを逃したら、ずっと言えなくなってしまう。

Genaさんは自身の抜毛症を初めて打ち明けました。

このタイミングを逃したら、ずっと言えなくなってしまう。

Genaさんは自身の抜毛症を初めて打ち明けました。

「実は私、この女の子と同じ症状なの」

慈郎さんの答えは、意外なものでした。

「知ってたよ」

最初の出会いから髪の一部がないことに気付いていた慈郎さん。

Genaさんに内緒で抜毛症について調べ、彼女が打ち明けるまで、気付いてないように接していたといいます。

慈郎さんの答えは、意外なものでした。

「知ってたよ」

最初の出会いから髪の一部がないことに気付いていた慈郎さん。

Genaさんに内緒で抜毛症について調べ、彼女が打ち明けるまで、気付いてないように接していたといいます。

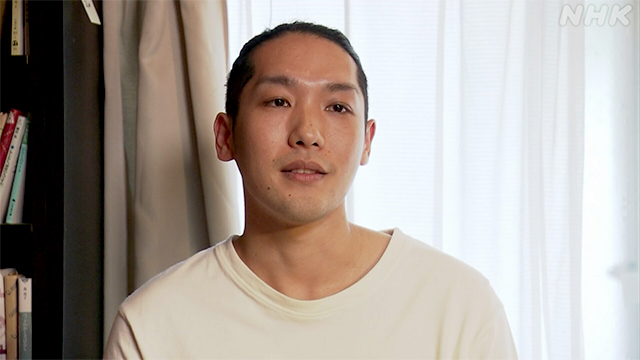

慈郎さん

「僕自身、何かできることはないかなって勉強会に参加したりしていたので、彼女が抜毛症を打ち明けてくれたときは、信頼されていると思ってうれしかったですね。彼女がいちばん自分らしく居てほしいと思いますし、僕は味方で居続けたいと思っています」

「僕自身、何かできることはないかなって勉強会に参加したりしていたので、彼女が抜毛症を打ち明けてくれたときは、信頼されていると思ってうれしかったですね。彼女がいちばん自分らしく居てほしいと思いますし、僕は味方で居続けたいと思っています」

Genaさん

「最初からバレていたと思っていなかったし、それに全く気づかなかったので、告白したときは本当に驚いたのと、その一拍遅れて意識的にそうしてくれていたんだと思って、頑張って言ってよかったなと思いました。そこから気も楽になったし、抜毛症の症状もかなり緩和されました」

「最初からバレていたと思っていなかったし、それに全く気づかなかったので、告白したときは本当に驚いたのと、その一拍遅れて意識的にそうしてくれていたんだと思って、頑張って言ってよかったなと思いました。そこから気も楽になったし、抜毛症の症状もかなり緩和されました」

苦しさを分かってくれる人は必ずいる

慈郎さんとの一件で、Genaさんは、改めて周囲に理解してくれる人がいることの重要性を感じたといいます。

抜毛症に対する理解を広め、かつての自分のように誰にも打ち明けられず、ひそかに苦しんでいる人の力になりたい。

抜毛症に対する理解を広め、かつての自分のように誰にも打ち明けられず、ひそかに苦しんでいる人の力になりたい。

1年ほど前、抜毛症を公表し、ブログやインスタグラムでありのままの姿を積極的に発信するようになりました。

さらに、抜毛症や脱毛症など、髪に悩みを抱えている人たちとの交流も積極的に行うなど当事者同士でわかり合える環境をつくろうとしています。

治療法も確立されておらず、完治することもなかなか難しい病気だからこそ周囲の理解や、支え合う場所が必要だと感じています。

治療法も確立されておらず、完治することもなかなか難しい病気だからこそ周囲の理解や、支え合う場所が必要だと感じています。

「髪のないことは恥ずかしいことじゃないし、抜毛症でもなりたい自分になれると、私はパートナーや周りの人たちに教えてもらいました。だから、今、抜毛症で苦しんでいる人がいたら、あなたの苦しさを分かってくれる人は、必ずいると伝えたいです」

Genaさんが寄せてくれた1通のメールから始まった抜毛症の取材。

人知れず悩み苦しんでいる当事者たちの声を聞こうとする彼女の姿勢が強く印象に残りました。

人知れず悩み苦しんでいる当事者たちの声を聞こうとする彼女の姿勢が強く印象に残りました。

この記事を読んだ人の間で、少しでも抜毛症への理解の輪が広がればいいなと願っています。

私たちは引き続き抜毛症の取材を続けるとともに、今回の抜毛症のように、多くの人に知られていないテーマを取材していきたいと考えています。

情報をこちらにお寄せ下さい。

私たちは引き続き抜毛症の取材を続けるとともに、今回の抜毛症のように、多くの人に知られていないテーマを取材していきたいと考えています。

情報をこちらにお寄せ下さい。

NHK ニュースポスト

付録:子どもが抜毛症かもしれないと思ったら?

子どもが抜毛症かもしれないと思ったら、保護者はどうしたらよいのでしょうか?子どものメンタルヘルスに詳しい医師に聞いてみました。

「叱ればやめさせられる」と考えないことが重要だと教えてくれました。

「叱ればやめさせられる」と考えないことが重要だと教えてくれました。

国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科診療科長 宇佐美政英医師

「しつけのように考えて『やめなさい』と言ってもうまくいきません。本人もやめたいと思っているけれど知らないうちにやってしまうわけなので、まずは抜毛症が意志ではやめられるものではないということを周囲が知ることが重要です」

「しつけのように考えて『やめなさい』と言ってもうまくいきません。本人もやめたいと思っているけれど知らないうちにやってしまうわけなので、まずは抜毛症が意志ではやめられるものではないということを周囲が知ることが重要です」

宇佐美医師によれば、どこに相談したらよいか分からず、そのままにしてしまう人も多いといいます。

【医療機関を見つける】

「症例が少ないことなどから抜毛症に詳しい医師は少ないので、近くの医療機関に行っても医療者が十分な知識や経験を持っていない場合も多いと思います。どこに行けばよいか分からないときは、たとえばまずかかりつけの小児科や皮膚科、あるいは精神科でも相談してみて、詳しい医師を紹介してもらうのもひとつの手だと思います」

【治療を進める】

「抜毛症はまだ研究が十分に進んでおらず、確立された治療法はありません。しかし、抜毛をしないための環境を事前につくる『行動療法』という方法を使うことが一般的です。私が治療をするときはまず、『いつ・どこで』、『どの指を使っているか』など詳しく記録してもらいます。例えばトイレでしてしまう場合にはドアを少し開けて完全に密室にしないなど、同じ環境を作らないようにします。曜日や時間を決めて練習をして、うまくいけば次のトレーニングに進むことを繰り返します」

「症例が少ないことなどから抜毛症に詳しい医師は少ないので、近くの医療機関に行っても医療者が十分な知識や経験を持っていない場合も多いと思います。どこに行けばよいか分からないときは、たとえばまずかかりつけの小児科や皮膚科、あるいは精神科でも相談してみて、詳しい医師を紹介してもらうのもひとつの手だと思います」

【治療を進める】

「抜毛症はまだ研究が十分に進んでおらず、確立された治療法はありません。しかし、抜毛をしないための環境を事前につくる『行動療法』という方法を使うことが一般的です。私が治療をするときはまず、『いつ・どこで』、『どの指を使っているか』など詳しく記録してもらいます。例えばトイレでしてしまう場合にはドアを少し開けて完全に密室にしないなど、同じ環境を作らないようにします。曜日や時間を決めて練習をして、うまくいけば次のトレーニングに進むことを繰り返します」

宇佐美医師は、一人でなんとかしようとせずに相談することが重要だと指摘します。

宇佐美医師

「抜毛症は長期化する場合もありますが、早期に見つけて適切な治療が受けられれば症状が改善されるケースも多いです。医療の助けを借り、本人と保護者、治療者が一緒に治していくことが大切だと思います」

「抜毛症は長期化する場合もありますが、早期に見つけて適切な治療が受けられれば症状が改善されるケースも多いです。医療の助けを借り、本人と保護者、治療者が一緒に治していくことが大切だと思います」