50代社員 会社の行方を左右する?!

かつては、定年が近づき“のんびり”働くイメージもあった50代。しかしいま、その様相は一変しています。

全社員の3分の1を、50代以上が占める大手通信会社。

社内で増え続けるこの世代に対し、新たなチャレンジを促す取り組みを進めています。

強い危機感から始まったこの取り組み、思わぬ成果も生み出しています。

いま50代の人も、これから50代になる人も、働き方について考えてみませんか?

(経済部記者 岡谷宏基)

全社員の3分の1を、50代以上が占める大手通信会社。

社内で増え続けるこの世代に対し、新たなチャレンジを促す取り組みを進めています。

強い危機感から始まったこの取り組み、思わぬ成果も生み出しています。

いま50代の人も、これから50代になる人も、働き方について考えてみませんか?

(経済部記者 岡谷宏基)

増え続ける50代 会社が抱える悩みとは…

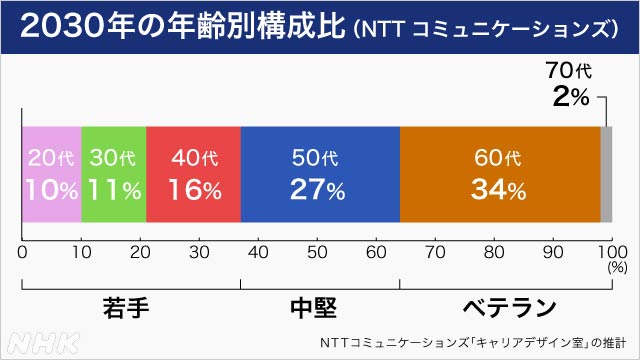

NTTグループの1社で、大手通信会社のNTTコミュニケーションズ。

約6000人の社員のうち、50代以上の社員が3分の1にあたる約2000人を占めています(ことし6月時点)。

2025年には50代以上の社員が半数を超え、さらに2030年には6割を超えると想定されています。

約6000人の社員のうち、50代以上の社員が3分の1にあたる約2000人を占めています(ことし6月時点)。

2025年には50代以上の社員が半数を超え、さらに2030年には6割を超えると想定されています。

こうした状況に、会社は強い危機感を抱いていました。人事評価を見ると、管理職でない50代の社員は、ほかの世代と比べて評価が低い傾向が、顕著となっていたのです。

このままでは、会社の成長にも大きく関わる。

会社では、2014年から、50代の社員に対し、チャレンジを促すプロジェクトを始めました。

プロジェクトを担うのは、「キャリアデザイン室」の浅井公一さん(60)です。

このままでは、会社の成長にも大きく関わる。

会社では、2014年から、50代の社員に対し、チャレンジを促すプロジェクトを始めました。

プロジェクトを担うのは、「キャリアデザイン室」の浅井公一さん(60)です。

NTTコミュニケーションズ「キャリアデザイン室」 浅井公一さん

「50歳を超える社員の割合がますます増えるなかで、シニア社員の活用は必須の課題。当時の副社長と直接話し、手探り状態で始めることになった」

「50歳を超える社員の割合がますます増えるなかで、シニア社員の活用は必須の課題。当時の副社長と直接話し、手探り状態で始めることになった」

浅井さんは、毎年、50歳を迎える管理職ではない社員一人一人と、面談してきました。人事評価には関係のない第三者として、一人一人と向き合います。

この8年で、面談した人は2000人以上。

このうち76%の社員は、上司からみて行動が変わったとポジティブな評価を受けています。

この8年で、面談した人は2000人以上。

このうち76%の社員は、上司からみて行動が変わったとポジティブな評価を受けています。

50代で初の海外研修

そのうちの1人、石井正美さん(55)は、クラウド&ネットワークサービス部でサービス開発の業務に携わっています。

石井さんが面談を受けたのは50歳のとき。当時は「若い人が会社を伸ばしていくものだ」と漠然と考えていました。

しかし、浅井さんとの面談で、この先、まだ15年も働く可能性があるなかで、もう一度、新しいことにチャレンジする選択肢があることに気付かされました。

ちょうど、子どもが大学に入って家を離れ、“身軽”になったタイミングも重なりました。

面談で背中を押された石井さんは、社内の海外研修の制度に応募。

石井さんが面談を受けたのは50歳のとき。当時は「若い人が会社を伸ばしていくものだ」と漠然と考えていました。

しかし、浅井さんとの面談で、この先、まだ15年も働く可能性があるなかで、もう一度、新しいことにチャレンジする選択肢があることに気付かされました。

ちょうど、子どもが大学に入って家を離れ、“身軽”になったタイミングも重なりました。

面談で背中を押された石井さんは、社内の海外研修の制度に応募。

1年間シンガポールで業務にあたりました。50代での海外研修への参加は、会社としても石井さんが初めてのケースでした。

石井さんは「50歳を過ぎて、どこまでチャレンジしていいのか不安があったが、面談を通じて、もう一度キャリアを考えるきっかけになった」と話してくれました。

いまでは、シンガポールでの経験もいかし、より顧客の実態にあわせたサービス提案を行っています。

石井さんは「50歳を過ぎて、どこまでチャレンジしていいのか不安があったが、面談を通じて、もう一度キャリアを考えるきっかけになった」と話してくれました。

いまでは、シンガポールでの経験もいかし、より顧客の実態にあわせたサービス提案を行っています。

50代での昇格 以前の3倍に

この会社では、石井さんのように新たなチャレンジを始め、成果を出す50代社員が増えました。実際に課長などへの昇格を果たした50代の社員は、面談を始める前の3倍に増えました。

50代社員が変われた要因は何なのでしょうか。

浅井さんは「当初はモチベーションが低いことが、パフォーマンスが低い要因だと考えていた」と明かします。

しかし、面談をしてみると、50代社員の70%はモチベーションが高く、評価が低い原因は、仕事への関わり方の迷いや上司とのギャップにあることが分かりました。

50代社員が変われた要因は何なのでしょうか。

浅井さんは「当初はモチベーションが低いことが、パフォーマンスが低い要因だと考えていた」と明かします。

しかし、面談をしてみると、50代社員の70%はモチベーションが高く、評価が低い原因は、仕事への関わり方の迷いや上司とのギャップにあることが分かりました。

浅井公一さん

「面談した社員からは『大事な局面で呼ばれなくなった』という声をよく聞いた。本当は呼んでほしいのに、どうしていいか分からないという人が多い」

「面談では、いきなりジャンプはできなくても、背伸びはできるでしょうと言っていて、英語や資格の勉強を始めたり、部内で勉強会を開催したりする人もいれば、挨拶をするようになった程度の変化もある。それで部内のチームの雰囲気がよくなれば、1つの貢献であり価値が出てくる。チームで承認されれば、モチベーションがあがるといういい循環になる」

「面談した社員からは『大事な局面で呼ばれなくなった』という声をよく聞いた。本当は呼んでほしいのに、どうしていいか分からないという人が多い」

「面談では、いきなりジャンプはできなくても、背伸びはできるでしょうと言っていて、英語や資格の勉強を始めたり、部内で勉強会を開催したりする人もいれば、挨拶をするようになった程度の変化もある。それで部内のチームの雰囲気がよくなれば、1つの貢献であり価値が出てくる。チームで承認されれば、モチベーションがあがるといういい循環になる」

浅井さんの面談は短い人では30分ほどで終わりますが、長い場合は10時間かけた人もいるといいます。

こだわりは、変わることを約束するまで終えないこと。

小さなことでも具体的な目標をたて、いつから始めるかを決めないかぎり、面談は終わりません。

さらに、その後は定期的にフォローアップすることで実際に変わることができるまで伴走します。

一人一人の変化が会社全体にもポジティブな効果をあげていると評価されています。

こだわりは、変わることを約束するまで終えないこと。

小さなことでも具体的な目標をたて、いつから始めるかを決めないかぎり、面談は終わりません。

さらに、その後は定期的にフォローアップすることで実際に変わることができるまで伴走します。

一人一人の変化が会社全体にもポジティブな効果をあげていると評価されています。

50代以降の社員の置かれている状況について、人材育成やキャリア形成が専門の法政大学大学院の石山恒貴教授は、会社側も社員の年齢にとらわれすぎないことが大切だと指摘します。

法政大学大学院 石山恒貴教授

「50歳を過ぎた社員に対して、企業側も『能力や体力が落ちる、変化に対応できない』と思い込んで、『頑張らなくていい』という誤ったメッセージを出してしまっていることも多い。期待されなければ仕事もしないという悪循環になっていて、年齢にかかわらず、第一線で成長できる仕事を与えていくことも必要だ」

「50歳を過ぎた社員に対して、企業側も『能力や体力が落ちる、変化に対応できない』と思い込んで、『頑張らなくていい』という誤ったメッセージを出してしまっていることも多い。期待されなければ仕事もしないという悪循環になっていて、年齢にかかわらず、第一線で成長できる仕事を与えていくことも必要だ」

実は活況? 50代の転職市場

50代の働く人をめぐっては、実は転職市場でも、変化が起きています。

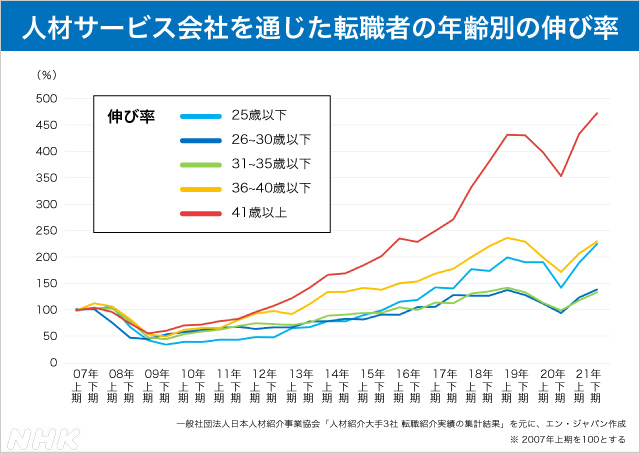

このグラフは、大手人材サービス会社3社を介して転職した人について、年齢ごとの伸び率を示したものです。

2007年を基準とすると、「41歳以上」は、去年は4倍以上に増えています。

3社のうちの1つで、転職サービス「doda」を展開する「パーソルキャリア」によると、50代で転職が決まった人は、去年は10年前の2011年に比べて7.9倍に増えました。

これとは別に、人材サービス会社のエン・ジャパンによると、35歳以上を対象にしたサービスで転職が決まった人における50代の割合は、去年、21%まで増え、増加傾向にあるといいます。

「転職は30代半ばまで…」「50歳になったら転職できない…」と思っている方もいるかもしれませんが、転職市場の実情は、少し異なるようです。

2007年を基準とすると、「41歳以上」は、去年は4倍以上に増えています。

3社のうちの1つで、転職サービス「doda」を展開する「パーソルキャリア」によると、50代で転職が決まった人は、去年は10年前の2011年に比べて7.9倍に増えました。

これとは別に、人材サービス会社のエン・ジャパンによると、35歳以上を対象にしたサービスで転職が決まった人における50代の割合は、去年、21%まで増え、増加傾向にあるといいます。

「転職は30代半ばまで…」「50歳になったら転職できない…」と思っている方もいるかもしれませんが、転職市場の実情は、少し異なるようです。

50代の転職 今後も活況?

エン・ジャパンで転職サービス「ミドルの転職」を担当する井用崇之マネージャーは、転職市場における50代の存在感は、今後さらに高まっていくと見ています。

理由の1つとして指摘するのは、求職者自体の増加です。

東京商工リサーチのまとめでは、去年1年間に早期退職や希望退職を募集した上場企業は84社。対象となる人数は分かっているだけで1万5892人でした。

前年に比べて減少したものの、高い水準が続いています。新型コロナが直撃した鉄道、観光関連、アパレルのほか、製造業などでの募集が目立ちました。

一方、黒字の企業でも、年齢構成を変えることや、デジタル分野の強化に向けた製造・営業拠点の集約などを理由とした募集も増えています。

理由の1つとして指摘するのは、求職者自体の増加です。

東京商工リサーチのまとめでは、去年1年間に早期退職や希望退職を募集した上場企業は84社。対象となる人数は分かっているだけで1万5892人でした。

前年に比べて減少したものの、高い水準が続いています。新型コロナが直撃した鉄道、観光関連、アパレルのほか、製造業などでの募集が目立ちました。

一方、黒字の企業でも、年齢構成を変えることや、デジタル分野の強化に向けた製造・営業拠点の集約などを理由とした募集も増えています。

50代“即戦力”を期待

さらに、井用さんは、「即戦力がほしい」という企業側のニーズが強まっていることも、理由にあげています。

エン・ジャパン 井用崇之マネージャー

「以前であれば、時間やお金をかけて新人を育成していた企業でも余裕がなくなり、すぐに活躍できる人材を求めるようになったため、『年齢が若い方がいい』というバイアスが年々、薄れてきている。その中で、成長分野のベンチャー企業や中小企業などは、スキルや経験をもった人材を意欲的に採用していて、結果として、50代にも間口が広がっている」

「以前であれば、時間やお金をかけて新人を育成していた企業でも余裕がなくなり、すぐに活躍できる人材を求めるようになったため、『年齢が若い方がいい』というバイアスが年々、薄れてきている。その中で、成長分野のベンチャー企業や中小企業などは、スキルや経験をもった人材を意欲的に採用していて、結果として、50代にも間口が広がっている」

では、どういった人材がいま求められるのでしょうか。

多いのが、DX需要を背景にした技術系のエンジニアです。特にIT・インターネット系企業をはじめ、さまざまな業種で需要が伸びると見込まれています。

そして、井用さんが、もう1つポイントとしてあげたのが「希少性」。

例えば、総務部門の中でも株主総会の運営に携わってきた人材は、IPO=新規株式公開を控えるベンチャー企業などからの引き合いが強いといいます。

井用さんは「転職には活力、知力、人間性の3つの要素が重要。今後も、転職市場は伸びることが見込まれ、シニア社員も、経験や人脈など、自身の見られ方を日頃から意識しておく必要がある」と指摘しています。

多いのが、DX需要を背景にした技術系のエンジニアです。特にIT・インターネット系企業をはじめ、さまざまな業種で需要が伸びると見込まれています。

そして、井用さんが、もう1つポイントとしてあげたのが「希少性」。

例えば、総務部門の中でも株主総会の運営に携わってきた人材は、IPO=新規株式公開を控えるベンチャー企業などからの引き合いが強いといいます。

井用さんは「転職には活力、知力、人間性の3つの要素が重要。今後も、転職市場は伸びることが見込まれ、シニア社員も、経験や人脈など、自身の見られ方を日頃から意識しておく必要がある」と指摘しています。

長く、生き生き働くには

去年4月に改正された高年齢者雇用安定法では、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。こうした中、企業における50代の社員の重要性はより一層高まるとみられます。

50代になっても、生き生きと働き続けるためには、どのようなことが重要なのでしょうか。

法政大学大学院の石山教授は、みずからの視野を広げる努力が重要だと話しています。

50代になっても、生き生きと働き続けるためには、どのようなことが重要なのでしょうか。

法政大学大学院の石山教授は、みずからの視野を広げる努力が重要だと話しています。

法政大学大学院 石山教授

「与えられた仕事をこなすだけでなく、できること、できないことを整理して、戦略的に自分にあった仕事の形を作っていくことが大切だ。例えば、地域のボランティアなどの社外の活動に参加して、ふだんとは違った人と交流することで、視野や視点を広げるきっかけになる。50歳になっても、何がやりたいかを考えていくことが欠かせない」

「与えられた仕事をこなすだけでなく、できること、できないことを整理して、戦略的に自分にあった仕事の形を作っていくことが大切だ。例えば、地域のボランティアなどの社外の活動に参加して、ふだんとは違った人と交流することで、視野や視点を広げるきっかけになる。50歳になっても、何がやりたいかを考えていくことが欠かせない」

仕事の意味、やりたい仕事は何なのか。そして自分はどのようなスキルや経験を持っているのか。

自分を見つめ、能力を更新し続けていくこと。いくつになっても、その心構えと努力が大切なのだと感じました。

自分を見つめ、能力を更新し続けていくこと。いくつになっても、その心構えと努力が大切なのだと感じました。

経済部記者

岡谷 宏基

平成25年入局

熊本放送局を経て現所属

情報通信業界を担当

岡谷 宏基

平成25年入局

熊本放送局を経て現所属

情報通信業界を担当