世界に飛び火 “サイバー市民戦争” パンドラの箱は開かれた

「間違った戦争だと感じました。許せなかった」

ウクライナ政府の呼びかけに応じ、ロシアへのサイバー攻撃を行っている日本人の男性はそう語った。

終わりが見えないロシアとウクライナの戦いは、武力による戦闘だけでなく、サイバー空間での激しい攻撃の応酬へと舞台を広げている。そしていま、その戦いに戦闘員ではない世界の市民が、次々と参加する事態に発展している。

犯罪行為になるリスク、そして報復を招く危険性をもはらみながら拡大している市民が参加した“世界サイバー戦争”。

その危うさから、目を背けてはならない。

ウクライナ政府の呼びかけに応じ、ロシアへのサイバー攻撃を行っている日本人の男性はそう語った。

終わりが見えないロシアとウクライナの戦いは、武力による戦闘だけでなく、サイバー空間での激しい攻撃の応酬へと舞台を広げている。そしていま、その戦いに戦闘員ではない世界の市民が、次々と参加する事態に発展している。

犯罪行為になるリスク、そして報復を招く危険性をもはらみながら拡大している市民が参加した“世界サイバー戦争”。

その危うさから、目を背けてはならない。

ウクライナ「IT軍」

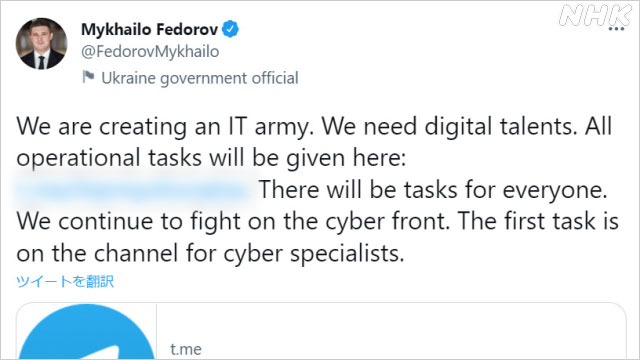

ロシアによる侵攻開始から2日後。

ウクライナのフョードロフ副首相が、SNS上で、こんな支援を呼びかけた。

ウクライナのフョードロフ副首相が、SNS上で、こんな支援を呼びかけた。

「IT軍を創設します。デジタル分野の人を求めます

われわれはサイバー戦線で戦い続けます」

「IT軍」=「IT Army of Ukraine」。ロシアへのサイバー攻撃に協力する人たちを、SNSで集めようというものだ。

6月22日の時点で、このSNSアカウントに登録する人は、25万人を超えている。

どんな人たちが集まっているのか。投稿のコメントを見てみると、多くはウクライナ語だが、中には英語でのやり取りも確認できた。

私たちは、およそ50人に直接メッセージを送って取材を試みた。

われわれはサイバー戦線で戦い続けます」

「IT軍」=「IT Army of Ukraine」。ロシアへのサイバー攻撃に協力する人たちを、SNSで集めようというものだ。

6月22日の時点で、このSNSアカウントに登録する人は、25万人を超えている。

どんな人たちが集まっているのか。投稿のコメントを見てみると、多くはウクライナ語だが、中には英語でのやり取りも確認できた。

私たちは、およそ50人に直接メッセージを送って取材を試みた。

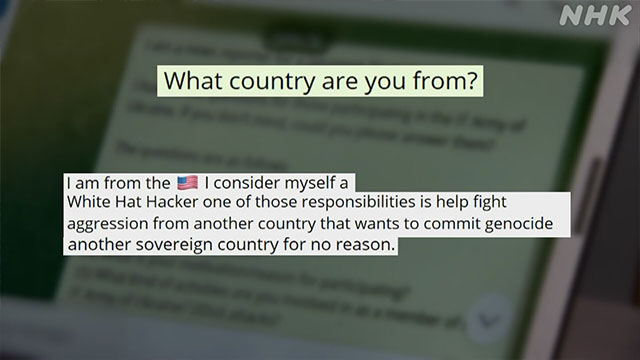

記者:「どこの国からの参加者ですか?」

返信:「アメリカから参加しています。職業はセキュリティーの専門家です。理由なく虐殺されそうな国を助けるのは私の責務です」

返信:「アメリカから参加しています。職業はセキュリティーの専門家です。理由なく虐殺されそうな国を助けるのは私の責務です」

さらに、ヨーロッパやアジアから登録しているとするコメントも関連するSNSで確認できた。

世界中から参加が行われているとみられる。

世界中から参加が行われているとみられる。

「参戦」する日本人

取材を進めていくうちに、「IT軍」に複数の日本人が参加していることがわかった。

そのうちの一人が、直接、面会での取材に応じた。まず、なぜ「IT軍」に参加しようと思ったのかたずねると、男性は次のように話した。

そのうちの一人が、直接、面会での取材に応じた。まず、なぜ「IT軍」に参加しようと思ったのかたずねると、男性は次のように話した。

「IT軍」に参加する男性

「ロシアの侵攻が始まって、これはおかしい、間違った戦争だと感じました。人の自由を踏みにじる、やりたいことを邪魔する、それはだめだと思います。僕はそういうのが許せなかった。これを見過ごしたら着々と進んでいた自由な世界がまた前世紀に戻ってしまう。ウクライナの副首相のIT軍の呼びかけは、世界中に発せられた“檄(げき)”だと感じたんです。戦争が早く終わるために、自分たちがやることで、少しでも戦争にストップがかかることに意義があればいいなと思いました」

「ロシアの侵攻が始まって、これはおかしい、間違った戦争だと感じました。人の自由を踏みにじる、やりたいことを邪魔する、それはだめだと思います。僕はそういうのが許せなかった。これを見過ごしたら着々と進んでいた自由な世界がまた前世紀に戻ってしまう。ウクライナの副首相のIT軍の呼びかけは、世界中に発せられた“檄(げき)”だと感じたんです。戦争が早く終わるために、自分たちがやることで、少しでも戦争にストップがかかることに意義があればいいなと思いました」

長年、ITエンジニアをしているという男性は、コンピューターの知識はあったものの、これまでサイバー攻撃の経験はなかったという。

攻撃手法については独自に情報収集を進めた。インターネット上で公開されているツールを組み合わせることで、すぐに攻撃に参加することができるようになったという。

攻撃手法については独自に情報収集を進めた。インターネット上で公開されているツールを組み合わせることで、すぐに攻撃に参加することができるようになったという。

「IT軍」に参加する男性

「最初の頃は、ロシア側もあまりサイバー攻撃への防御をしておらず、外からバンバンたたけました。数で一気に圧倒していった感じです」

「最初の頃は、ロシア側もあまりサイバー攻撃への防御をしておらず、外からバンバンたたけました。数で一気に圧倒していった感じです」

IT軍が仕掛ける「DDoS攻撃」とは

「IT軍」の指示に従って、男性が行っているのは「DDoS攻撃」と呼ばれるものだ。ウェブサイトやサーバーに対して大量のデータを送りつけることで大きな負荷をかけ、機能停止に追い込むサイバー攻撃の一つだ。

攻撃先は「IT軍」が毎日のようにSNSでリスト化して指示してくる。参加者はそれに従い、世界中から次々と攻撃を仕掛けていく。

さらに「IT軍」は、スキルのない人向けに、さまざまな攻撃ツールを提供している。

たとえば「千の針による死」と名付けられたソフトウエアは、ダウンロードして、起動するだけで攻撃を行うことができる仕組みになっていた。

攻撃先は「IT軍」が毎日のようにSNSでリスト化して指示してくる。参加者はそれに従い、世界中から次々と攻撃を仕掛けていく。

さらに「IT軍」は、スキルのない人向けに、さまざまな攻撃ツールを提供している。

たとえば「千の針による死」と名付けられたソフトウエアは、ダウンロードして、起動するだけで攻撃を行うことができる仕組みになっていた。

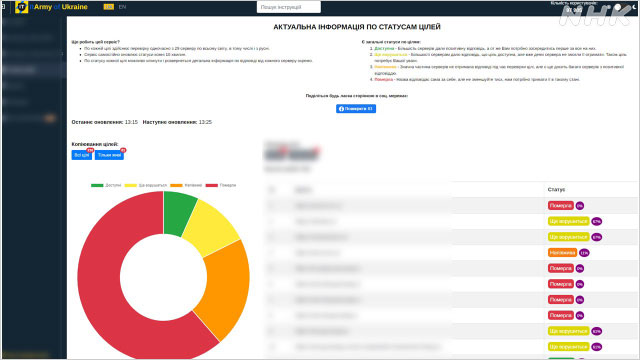

現在、「IT軍」が攻撃対象としているのは、ロシアの金融機関や交通機関、メディアなど900余りに上っている。(6月22日時点)

「IT軍」の公式サイトには、攻撃対象としたサイトが、実際に機能停止しているかどうか、リアルタイムで状況を把握するページもあり、攻撃がどれほど効果を上げているのか、わかるようになっている。

「IT軍」の公式サイトには、攻撃対象としたサイトが、実際に機能停止しているかどうか、リアルタイムで状況を把握するページもあり、攻撃がどれほど効果を上げているのか、わかるようになっている。

市民に及ぶサイバー攻撃

こうした中、先月(5月)プーチン大統領は、ロシアへのサイバー攻撃で、市民生活への影響が深刻化していると、コメントを発表した。

プーチン大統領

「ロシアに対する明白な侵略行為、情報空間の戦争が起きている。著しい増加だ。重要な情報基盤のインターネット資源を無効にしようとする試みが行われている」

「ロシアに対する明白な侵略行為、情報空間の戦争が起きている。著しい増加だ。重要な情報基盤のインターネット資源を無効にしようとする試みが行われている」

こうした「IT軍」が行うDDoS攻撃。目的は、ウェブサイトやサーバーの機能停止だが、長期間にわたって多くの攻撃を世界中の参加者から断続的に受け続ければ、防御する側の対応は難しい。

しかも、その被害は小さくないと、専門家は、指摘する。

しかも、その被害は小さくないと、専門家は、指摘する。

NTTデータの新井悠氏

「たとえばショッピングサイトに攻撃を行えば、販売そのものができなくなり、収益を上げられなくなってしまう。じわじわ効いてくる攻撃のタイプで、経済的なダメージを与えたり、一般の市民に不便を強いたりすることによってロシア政府当局に対して、市民に不満を持たせようとしているという意図もあると見られる」

「たとえばショッピングサイトに攻撃を行えば、販売そのものができなくなり、収益を上げられなくなってしまう。じわじわ効いてくる攻撃のタイプで、経済的なダメージを与えたり、一般の市民に不便を強いたりすることによってロシア政府当局に対して、市民に不満を持たせようとしているという意図もあると見られる」

最初は葛藤も…サイバー攻撃が日常化

私たちは、「IT軍」に参加する日本人の男性に、攻撃の影響は、ロシア政府だけでなく、一般市民にも及ぶ可能性があること。そして、法律に触れる可能性があることを指摘した。

「IT軍」に参加する男性

「犯罪だという自覚はもちろんあります。ですから葛藤がありました。でもこれはもう、やらなければいけないことだと言い聞かせて続けています。攻撃した先のサイトの関係者、利用者がどれだけ困っているかイメージできますから、当初は、相当精神的に不安定になりました。手が冷たくなったり、体に震えが来たり、そんな状態が1週間くらい続きました。やっている行為自体は、キーボードを打っている、普段の仕事と変わりませんが、“戦争に参加している”という精神的なプレッシャーが大きかったです」

「犯罪だという自覚はもちろんあります。ですから葛藤がありました。でもこれはもう、やらなければいけないことだと言い聞かせて続けています。攻撃した先のサイトの関係者、利用者がどれだけ困っているかイメージできますから、当初は、相当精神的に不安定になりました。手が冷たくなったり、体に震えが来たり、そんな状態が1週間くらい続きました。やっている行為自体は、キーボードを打っている、普段の仕事と変わりませんが、“戦争に参加している”という精神的なプレッシャーが大きかったです」

男性は、毎日午後、「IT軍」がSNS上に投稿する攻撃先リストを確認し、それに基づき、10ほどのウェブサイトなどに攻撃を行うよう、自身で組んだプログラムを動かすことを繰り返している。

そして、男性は、今、当初抱えていた葛藤は薄れてしまっていると話した。

そして、男性は、今、当初抱えていた葛藤は薄れてしまっていると話した。

「IT軍」に参加する男性

「今はIT軍は、組織的に動いていて、命令が来る時間もだいたい決まっているので、それを淡々と毎日繰り返しています。ルーティンワーク化して、ごはんを食べるのと一緒です。戦争がなじんでしまっている、生活の一部になってしまっている。これを麻痺していると言わないで、なんて言うんでしょうか」

「もしかしたら、実際の戦場で戦争に参加している人と一緒なのかもしれません。最初の1人を銃で撃つまでは、すごく怖いけど、10人撃ってからは、すごく機械的にこなせるようになってしまうんじゃないか…。そんな感覚と一緒なんじゃないかなと。そういう人間が、世界中に今25万人以上いるんです」

「今はIT軍は、組織的に動いていて、命令が来る時間もだいたい決まっているので、それを淡々と毎日繰り返しています。ルーティンワーク化して、ごはんを食べるのと一緒です。戦争がなじんでしまっている、生活の一部になってしまっている。これを麻痺していると言わないで、なんて言うんでしょうか」

「もしかしたら、実際の戦場で戦争に参加している人と一緒なのかもしれません。最初の1人を銃で撃つまでは、すごく怖いけど、10人撃ってからは、すごく機械的にこなせるようになってしまうんじゃないか…。そんな感覚と一緒なんじゃないかなと。そういう人間が、世界中に今25万人以上いるんです」

犯罪行為は推奨できず

世界中の“普通の市民”が参加しているウクライナ「IT軍」。

関連するサイトなどを詳しく調べると、攻撃手法が詳しく解説されたマニュアルが見つかった。そこには、こんなただし書きがあった。

関連するサイトなどを詳しく調べると、攻撃手法が詳しく解説されたマニュアルが見つかった。そこには、こんなただし書きがあった。

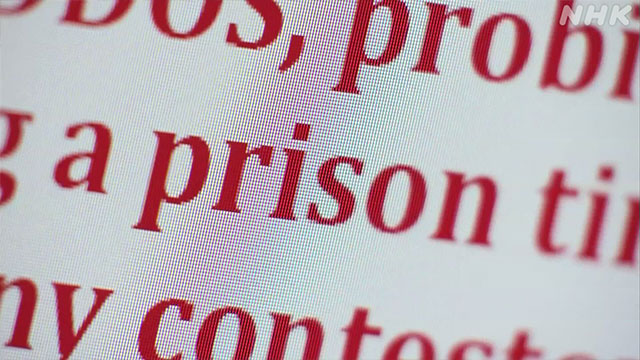

「サイバー攻撃は多くの国で違法性が高く、捕まる可能性があることを認識しておいてください」

サイバー攻撃は、日本を含む多くの国で法的に禁止されている。

多くの参加者たちが、サイバー攻撃が犯罪行為になるとリスクを理解したうえで、参加しているのかどうかはわからないが、そのリスクを認識し、さらに何らかの報復にあう危険性もあると、専門家は指摘する。

多くの参加者たちが、サイバー攻撃が犯罪行為になるとリスクを理解したうえで、参加しているのかどうかはわからないが、そのリスクを認識し、さらに何らかの報復にあう危険性もあると、専門家は指摘する。

慶應義塾大学 土屋大洋教授

「ウクライナを助けたいと参加している人も多いかもしれませんが、IPアドレスで身元が特定されれば、不正アクセス禁止法違反などで検挙される可能性もありますし、相手から報復を受ける可能性も懸念されます。サイバー攻撃の影響力が甚大になるにつれて、実際に戦争に参加し、攻撃していると同じ、と判断される可能性も出ています」

「ウクライナを助けたいと参加している人も多いかもしれませんが、IPアドレスで身元が特定されれば、不正アクセス禁止法違反などで検挙される可能性もありますし、相手から報復を受ける可能性も懸念されます。サイバー攻撃の影響力が甚大になるにつれて、実際に戦争に参加し、攻撃していると同じ、と判断される可能性も出ています」

ロシア側を支持するグループも

市民が参加する、サイバー攻撃。取材を進めると、ロシアを支持するグループも複数現れていることがわかった。

そのうちの一つ、ハッカー集団「KILLNET」=キルネット。

ロシアに敵対的だとみなせば、ウクライナ以外の国であっても報復すると宣言。アメリカの空港やイタリア政府のウェブサイトなどを攻撃したと、主張している。

アメリカの国土安全保障省は、「世界中の重要なインフラに脅威をもたらす」などとして、名指しで危険性を指摘している。

私たちは「キルネット」に取材を申し込み、回答を得ることができた。

ロシアに敵対的だとみなせば、ウクライナ以外の国であっても報復すると宣言。アメリカの空港やイタリア政府のウェブサイトなどを攻撃したと、主張している。

アメリカの国土安全保障省は、「世界中の重要なインフラに脅威をもたらす」などとして、名指しで危険性を指摘している。

私たちは「キルネット」に取材を申し込み、回答を得ることができた。

キルネット

「私たちは、ロシアを取り巻く状況を好ましく思っていない普通のロシア人の集まりだ。堪忍袋の緒が切れた。祖国に対し、第三次世界大戦が仕掛けられているのに、ただじっとしているわけにはいかない」

NHK

なぜウクライナ以外の国も攻撃するのか?

キルネット

「反ロシア的な政策をとり、ウクライナを支援している国を攻撃している。私たちにどんな力があるか、あなたたちは知るべきだ」

NHK

日本も攻撃対象なのか?

キルネット

「日本も例外ではない。現時点では優先順位は低いが、日本がロシアに敵対的であるという事実を忘れてはいない」

「私たちは、ロシアを取り巻く状況を好ましく思っていない普通のロシア人の集まりだ。堪忍袋の緒が切れた。祖国に対し、第三次世界大戦が仕掛けられているのに、ただじっとしているわけにはいかない」

NHK

なぜウクライナ以外の国も攻撃するのか?

キルネット

「反ロシア的な政策をとり、ウクライナを支援している国を攻撃している。私たちにどんな力があるか、あなたたちは知るべきだ」

NHK

日本も攻撃対象なのか?

キルネット

「日本も例外ではない。現時点では優先順位は低いが、日本がロシアに敵対的であるという事実を忘れてはいない」

世界のハッカー集団を分析するアメリカのセキュリティー企業「マンディアント」の専門家は、報復が報復をまねき、サイバー戦がエスカレートしていく危険性を指摘した。

Mandiant インテリジェンス分析者 ジョン・ハルトクイスト氏

「ロシアは制裁で著しい圧力を受けており、報復としてサイバー攻撃を仕掛けることは当然の発想です。いまは単純な攻撃にとどまっていますが、いつ高度な攻撃に発展してもおかしくありません」

「ロシアは制裁で著しい圧力を受けており、報復としてサイバー攻撃を仕掛けることは当然の発想です。いまは単純な攻撃にとどまっていますが、いつ高度な攻撃に発展してもおかしくありません」

世界に飛び火するサイバー攻撃

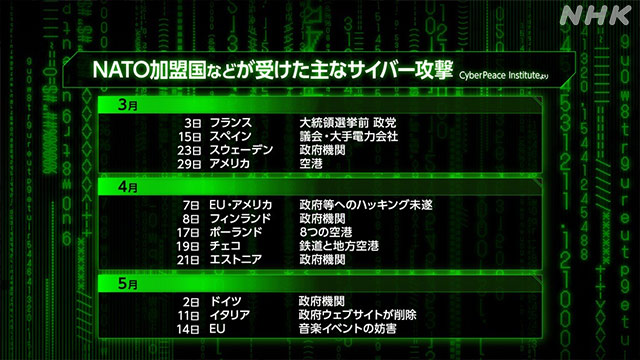

実際に、ウクライナを支援した国などに対するサイバー攻撃は相次いでいる。

侵攻後に起きた世界の主なサイバー攻撃を分析しているスイスのNGO「サイバーピースインスティチュート」に取材したところ、侵攻後、NATO加盟国を中心に、50以上のサイバー攻撃が確認されているという。

侵攻後に起きた世界の主なサイバー攻撃を分析しているスイスのNGO「サイバーピースインスティチュート」に取材したところ、侵攻後、NATO加盟国を中心に、50以上のサイバー攻撃が確認されているという。

たとえば、5月、ヨーロッパの国別対抗の歌謡祭「ユーロビジョン・ソングコンテスト」の開催中にライブ配信サービスなどに対するDDoS攻撃が行われたほか、フランスでは、大統領選を控えた3月にマクロン大統領の所属政党のウェブサイトのダウンを狙ったサイバー攻撃も確認された。

攻撃手法としては各国の政府のウェブサイトなどをダウンさせるものが多いが、中には、機密データの窃取を狙ったと見られるものもあった。

攻撃手法としては各国の政府のウェブサイトなどをダウンさせるものが多いが、中には、機密データの窃取を狙ったと見られるものもあった。

乱立するあらゆるアクター

ウクライナの「IT軍」やロシア側の「キルネット」以外にも、サイバー空間では、侵攻後、あらゆる攻撃グループが登場している。

ウクライナの「IT軍」の中には、日本人だけで集まったグループが確認され、またウクライナの大学生を中心に結成された数万人のグループもあった。

ロシア側では、中国人らが結成したとみられるグループもあった。

さらに「アノニマス」と呼ばれる、政治的な主張を目的としたハッカー集団は、ロシア側につくものやウクライナ側につくものなど、いくつかのグループが入り混じっている。サイバー空間は、これまでになく混とんとした状態になっている。

「サイバーピースインスティチュート」のデュギャン所長は、軍と民間と区分けが今や、つかなくなっていると現状を分析している。

ロシア側では、中国人らが結成したとみられるグループもあった。

さらに「アノニマス」と呼ばれる、政治的な主張を目的としたハッカー集団は、ロシア側につくものやウクライナ側につくものなど、いくつかのグループが入り混じっている。サイバー空間は、これまでになく混とんとした状態になっている。

「サイバーピースインスティチュート」のデュギャン所長は、軍と民間と区分けが今や、つかなくなっていると現状を分析している。

CyberPeace Institute ステファヌ・デュギャン所長

「誰もが戦闘員となって戦争に参加していますが、いかなる軍隊や軍人と同じように、民間人に影響を与えないように攻撃を行うという責任を負っているのです。侵攻以来、サイバー空間では、何が軍で、民間かを位置づけることができなくなっています」

「誰もが戦闘員となって戦争に参加していますが、いかなる軍隊や軍人と同じように、民間人に影響を与えないように攻撃を行うという責任を負っているのです。侵攻以来、サイバー空間では、何が軍で、民間かを位置づけることができなくなっています」

パンドラの箱は開かれた

私たちは、今回、サイバー攻撃に関わっているとみられる100人以上にコンタクトを試みた。

ロシアによる侵攻に対して抱いた義憤を明かす者がいた一方で、すぐにこちら側に金銭を要求したり、下品なことばでからかったりするなど「お祭り感覚」で参加しているのではないかと疑わざるをえない人も一定数いた。

サイバー空間での「参戦」は、これまでになくハードルが低くなっている。

慶應義塾大学の土屋大洋教授は、その危うさについて、警告する。

ロシアによる侵攻に対して抱いた義憤を明かす者がいた一方で、すぐにこちら側に金銭を要求したり、下品なことばでからかったりするなど「お祭り感覚」で参加しているのではないかと疑わざるをえない人も一定数いた。

サイバー空間での「参戦」は、これまでになくハードルが低くなっている。

慶應義塾大学の土屋大洋教授は、その危うさについて、警告する。

慶應義塾大学 土屋大洋教授

「サイバー攻撃に加担することは、日本、そして欧米諸国でも明らかな犯罪行為であり、また報復が報復を呼ぶ、大きなリスクをはらんだ行為です。ウクライナの人たちを助けたいという、気持ちはわかりますが、面白半分でやると非常に危険です。報復が行われれば、家族や同僚まで巻き込んでしまうかもしれません」

「これまでサイバー攻撃で人は死なないと言われて来ましたが、病院が攻撃で動かなくなれば、人が死んでしまうかもしれません。政府・軍だけでなく、民間企業、それに一般市民が参加する、新しいハイブリッド戦が展開されていて、何が正しいのか、わかりにくくなっています。今後、さまざまな戦争で、こうした世界の市民を巻き込む形のサイバー戦が展開される可能性があります。このことを日本政府、そして、私たちは考えていく必要があります」

「サイバー攻撃に加担することは、日本、そして欧米諸国でも明らかな犯罪行為であり、また報復が報復を呼ぶ、大きなリスクをはらんだ行為です。ウクライナの人たちを助けたいという、気持ちはわかりますが、面白半分でやると非常に危険です。報復が行われれば、家族や同僚まで巻き込んでしまうかもしれません」

「これまでサイバー攻撃で人は死なないと言われて来ましたが、病院が攻撃で動かなくなれば、人が死んでしまうかもしれません。政府・軍だけでなく、民間企業、それに一般市民が参加する、新しいハイブリッド戦が展開されていて、何が正しいのか、わかりにくくなっています。今後、さまざまな戦争で、こうした世界の市民を巻き込む形のサイバー戦が展開される可能性があります。このことを日本政府、そして、私たちは考えていく必要があります」

紛争当事国の市民だけではなく、ほかの国の市民も巻き込んで拡大を続けるサイバー戦。

そこには、国境がなく、軍人や市民の区別もない。

それが戦闘行為であるのか、その法的な線引きも曖昧だ。

いつどこに飛び火するのか、誰も予想できない。

パンドラの箱は開かれた。

“市民による世界サイバー戦争”。

私たちは、その危うさから、目を背けてはならない。

そこには、国境がなく、軍人や市民の区別もない。

それが戦闘行為であるのか、その法的な線引きも曖昧だ。

いつどこに飛び火するのか、誰も予想できない。

パンドラの箱は開かれた。

“市民による世界サイバー戦争”。

私たちは、その危うさから、目を背けてはならない。

拡大する“見えない戦場” ウクライナ・サイバー戦の実態

追跡!ネットアンダーグラウンド

科学文化部記者

福田 陽平

2013年入局。岡山、札幌局を経て2021年4月から科学文化部。

担当分野はIT・サイバーセキュリティーと文化・芸術(美術・アート)

福田 陽平

2013年入局。岡山、札幌局を経て2021年4月から科学文化部。

担当分野はIT・サイバーセキュリティーと文化・芸術(美術・アート)

社会番組部ディレクター

岡本 直史

2012年入局

沖縄局、経済番組部などを経て、2021年より社会番組部所属。

岡本 直史

2012年入局

沖縄局、経済番組部などを経て、2021年より社会番組部所属。