ママが2人になるのだけれど

私は互いに好きな人と結婚式をあげる時、周りに認めてもらうのが少し大変でした。

子どもを持とうとした時、必ずしも歓迎してくれる人ばかりではありませんでした。

大切な人と結婚して家族を作り、幸せに暮らしたい。

私の願いはよくある、ふつうの願いです。

(ネットワーク報道部 小倉真依)

子どもを持とうとした時、必ずしも歓迎してくれる人ばかりではありませんでした。

大切な人と結婚して家族を作り、幸せに暮らしたい。

私の願いはよくある、ふつうの願いです。

(ネットワーク報道部 小倉真依)

かなわぬ願い

「なんで子どもがほしいの?」

長村さと子は、ふつうはあまり投げかけられないであろう問いを、よく投げかけられてきた。

「両親から受けた、たくさんの愛情を自分も子どもに注ぎたい」

「大切な人と一緒に家族を作りたい」

よくあるふつうの願いは、手を伸ばしても届かないもののようにずっと感じて生きてきた。

長村さと子はレズビアンである。

長村さと子は、ふつうはあまり投げかけられないであろう問いを、よく投げかけられてきた。

「両親から受けた、たくさんの愛情を自分も子どもに注ぎたい」

「大切な人と一緒に家族を作りたい」

よくあるふつうの願いは、手を伸ばしても届かないもののようにずっと感じて生きてきた。

長村さと子はレズビアンである。

さと子に初めて付き合う相手ができたのは19歳のときで「子どもがほしい」という思いを、相手の女性に伝えてきた。

「私はいつか子どもが産みたい」

勇気を振り絞って言ったのだが、望んだ返事はなかった。

「女どうしで子どもを産み育てる人たちを見たことないよ」

精子の提供を受けて出産する方法があるが、そうしたことは女性どうしの間ではほとんどなかった。それから付き合う人も子どもを産みたいと言っても、ママが2人になることに戸惑うばかりだった。

「父親がいないこと、ママが2人のことに子どもが傷つくよ」

心配そうに答えてくれる人もいた。

相手の思いは思いとして尊重するのだけど「私の考えは、今はあまり受け入れられないものなのだな」とずっと思っていた。

相手の思いは思いとして尊重するのだけど「私の考えは、今はあまり受け入れられないものなのだな」とずっと思っていた。

自立の店で

短大を出てアルバイトを転々としていたが、26歳の時に借金をして飲食店を開いた。

経営する立場になり、しっかりと自立した方が自分の考えをわかってもらいやすいのではないかと思っていた。

場所は新宿2丁目で、そこにはゲイの人が経営する店は多くあったが、レズビアンの人の店は少なかった。

「彼氏いる?」「結婚はまだ?」

そんな悪気のないであろう職場での言葉にも、答えに窮する人たちがいることを知っているので、行き場のない悩みを持つ人が気軽に思いを吐き出せる店にしようと思っていた。

そして「どうしたら同性カップルが子どもを持てるのか?」などということを、同じ思いを持つ人たちと団体を作って調べたり、意見交換をしたりして過ごしてきた。

そんなある日、蝶ネクタイをしめた女性が店に入ってきた。

場所は新宿2丁目で、そこにはゲイの人が経営する店は多くあったが、レズビアンの人の店は少なかった。

「彼氏いる?」「結婚はまだ?」

そんな悪気のないであろう職場での言葉にも、答えに窮する人たちがいることを知っているので、行き場のない悩みを持つ人が気軽に思いを吐き出せる店にしようと思っていた。

そして「どうしたら同性カップルが子どもを持てるのか?」などということを、同じ思いを持つ人たちと団体を作って調べたり、意見交換をしたりして過ごしてきた。

そんなある日、蝶ネクタイをしめた女性が店に入ってきた。

2時間待ちの人

変わった人だなーくらいに思っていたが足繁く通って来るようになった。

“まみこ”というその女性は、さと子の不器用でおっちょこちょいなところを、おもしろがってくれるところがあった。

事実、さと子は、客からハーフサイズのお好み焼きを注文されたのに、うっかりフルサイズで作ってしまうことがあった。

思い出すと小学生のころは、ドッジボールでボールを取ろうとすると、ボールが腕の間をさっとすり抜け、顔面で受け止めてしまうこともあった。

そうした話をまみこは笑いながら「らしいね!らしいね!」と聞いてくれるのである。

“まみこ”というその女性は、さと子の不器用でおっちょこちょいなところを、おもしろがってくれるところがあった。

事実、さと子は、客からハーフサイズのお好み焼きを注文されたのに、うっかりフルサイズで作ってしまうことがあった。

思い出すと小学生のころは、ドッジボールでボールを取ろうとすると、ボールが腕の間をさっとすり抜け、顔面で受け止めてしまうこともあった。

そうした話をまみこは笑いながら「らしいね!らしいね!」と聞いてくれるのである。

「まみこは私に気があるのだな」と思ったが、店の経営が大変な時であり、恋愛はしている場合じゃないと思っていた。

だから招き猫で有名なお寺へのデートの約束を取り付けられた時も、気乗りはせずなんだかんだで待ち合わせの駅に着いた時は、約束の時間を2時間過ぎていた。

ひとりで待つまみこは、怒りもせず駅にいて「散歩しながら1人の時間を楽しく過ごした」と笑った。

さと子の気持ちはそこから少しずつ変わり、2人で会う回数が増えていった。

だから招き猫で有名なお寺へのデートの約束を取り付けられた時も、気乗りはせずなんだかんだで待ち合わせの駅に着いた時は、約束の時間を2時間過ぎていた。

ひとりで待つまみこは、怒りもせず駅にいて「散歩しながら1人の時間を楽しく過ごした」と笑った。

さと子の気持ちはそこから少しずつ変わり、2人で会う回数が増えていった。

2人でドライブをしている時、助手席のまみこに、これまでずっと受け入れられてこなかった「将来、子どもを産んで育てたい」という言葉を伝えた。

まみこは「いいと思うよ!」と拍子抜けするぐらい、あっさりと言葉を返してきた。

海外にいたことがあり、女性どうしのカップルに育てられた子どもと会ったことがあったそうだ。

まみこは願いを受け止めてくれた最初の人で、そうした人が人生にやっと登場したと思った。

31歳の時だった。

まみこは「いいと思うよ!」と拍子抜けするぐらい、あっさりと言葉を返してきた。

海外にいたことがあり、女性どうしのカップルに育てられた子どもと会ったことがあったそうだ。

まみこは願いを受け止めてくれた最初の人で、そうした人が人生にやっと登場したと思った。

31歳の時だった。

知らなかった父

2人はつき合い始めて、半年後、とんとん拍子に結婚式を挙げることになった。

法的な結婚はできず、パートナーシップ制度も住んでいる自治体にはなかったので式という形でけじめを示そうとした。

ただこのころ、母はレズビアンであることを知っていた(というより気づかれたという方が近い)が、父は知らなかった。

法的な結婚はできず、パートナーシップ制度も住んでいる自治体にはなかったので式という形でけじめを示そうとした。

ただこのころ、母はレズビアンであることを知っていた(というより気づかれたという方が近い)が、父は知らなかった。

さと子は家族との夕食の席で父に切り出した。

「こんど結婚式することに決めました、それで相手は女の人です」

(吐きそうだ、、、)と心の中で叫ぶほど緊張して絞り出した言葉を聞いて、父はテーブルに箸を置いた。

そして

そして

「俺にはわからないや」

そうぼそっと言って席を立ち、庭に出て行って、空を見上げながら飼い犬のシェパードをなで始め、10分くらいそれをして戻ってきた。

「自分が選んだことなんだろ。お前が生きたいように生きろ」

父はさと子が小さいころから、成績が悪くても運動ができなくても、どんな時でも、人と比べることをしない人だった。

この時もそうだった。

結婚式でさと子は長い手紙を用意して、両親に向けて読み上げた。

この時もそうだった。

結婚式でさと子は長い手紙を用意して、両親に向けて読み上げた。

「物心ついたときから、自分は人と違うんだなって感じていたので、結婚式をして花嫁になり、手紙を書く日がくるなんて思っていませんでした」

「お父さんは、私ができが悪くても、一度も他人と比べたことがなく、そのことにどれだけ救われてきたかわかりません」

「困らせてごめんなさい。でも本当のことが言えてよかった。私はやっと真っ正面から嘘をつかず、両親と話ができることがうれしいです」

「お父さんは、私ができが悪くても、一度も他人と比べたことがなく、そのことにどれだけ救われてきたかわかりません」

「困らせてごめんなさい。でも本当のことが言えてよかった。私はやっと真っ正面から嘘をつかず、両親と話ができることがうれしいです」

両親の席には、友人が次々とお祝いのことばを伝えに行ってくれて、父はビールをつがれるたび飲んで、すっかり酔っ払ってしまった。

両家の挨拶があり、まみこの父は

「親として、どうして結婚式をあげないといけないのかというところからスタートし、きょうここに来るまで同じ気持ちでした」と、

式の直前まで戸惑っていた気持ちを正直に話し始め、会場は少し静かになった。

そして「きょう一番近くにいるお互いが、助け合いたいという決意を聞き、ふたりを祝福したいと思います」と大きな声で話し、最後に拍手を受けた。

酔ったさと子の父は

「わたしは娘が2人に、そう1人増えました、これはひじょうーーーにうれしいことです」などと笑顔で話し、さと子の店の宣伝などをして笑いを誘って話を終えた。

ただ祝福してくれた大好きな父との日々は、長く続かなかった。

両家の挨拶があり、まみこの父は

「親として、どうして結婚式をあげないといけないのかというところからスタートし、きょうここに来るまで同じ気持ちでした」と、

式の直前まで戸惑っていた気持ちを正直に話し始め、会場は少し静かになった。

そして「きょう一番近くにいるお互いが、助け合いたいという決意を聞き、ふたりを祝福したいと思います」と大きな声で話し、最後に拍手を受けた。

酔ったさと子の父は

「わたしは娘が2人に、そう1人増えました、これはひじょうーーーにうれしいことです」などと笑顔で話し、さと子の店の宣伝などをして笑いを誘って話を終えた。

ただ祝福してくれた大好きな父との日々は、長く続かなかった。

俺には何もできないと、父は言う

式をあげて半年ほどたったころ、父はたばこをすうとき、せきをするようになった。

それから数か月たって、病院で精密検査を受けると、肺にがんがあることが分かった。

すぐに入院し、抗がん剤治療を受けているときに、母から「さと子の結婚式のアルバムを病室に持ち込んで、時々眺めている」という話を聞いた。

それから数か月たって、病院で精密検査を受けると、肺にがんがあることが分かった。

すぐに入院し、抗がん剤治療を受けているときに、母から「さと子の結婚式のアルバムを病室に持ち込んで、時々眺めている」という話を聞いた。

父に孫を会わせてあげたいというさと子の焦る気持ちは、募っていった。

その一方で、父の病気は進行し、結婚式ではかっぷくがよかった父が、見るまに痩せていった。

その一方で、父の病気は進行し、結婚式ではかっぷくがよかった父が、見るまに痩せていった。

緩和ケアに移ったころ、見舞いに行くと父と2人きりになった。

「子どもを産みたいと思ってる」

さと子は言おうとして今まで言えなかった思いを伝えた。

病床の父は困ったような顔をしていた。

病床の父は困ったような顔をしていた。

「お父さんがいなくなったらどうしたらいいかわかんない、味方してくれないと困るよ」

と言うと、

「俺には何もできない、お母さんと話し合ってくれ」

と父は言った。

それは反対しているのではなく、自分の人生には残り時間がもうないのだ、孫に会う前に尽きてしまうのだという意味だった。

大好きな父は、1か月もたたずに、夏に逝った。

それから、さと子とまみこの周りをたびたび黒いアゲハチョウが飛ぶようになった。

「きっとあれはお父さんだね」と2人で言っていた。

それは反対しているのではなく、自分の人生には残り時間がもうないのだ、孫に会う前に尽きてしまうのだという意味だった。

大好きな父は、1か月もたたずに、夏に逝った。

それから、さと子とまみこの周りをたびたび黒いアゲハチョウが飛ぶようになった。

「きっとあれはお父さんだね」と2人で言っていた。

再び黒いアゲハチョウ

父が亡くなってから3年ほどして、精子を提供してくれるドナーが見つかった。

ドナーになってくれたのは、まみこの友人の男性で、将来、子どもが会いたいと思った時には、会ってくれるという約束をしてくれた。

(精子提供による人工授精の治療を受けられるのは、日本産科婦人科学会では法的に婚姻している夫婦としていて、2人はドナー探しから自分たちで行うことにしたのだった)

さと子とまみこは、子どもを産むことについて、何度も話し合った。

法的な結婚ではないので、さと子はシングルマザーでまみ子は同居人という形になる。

子どもがいじめられる、周囲と違うことを気にしてかわいそうだ、それでも産むのは親のエゴだという声もあり、2人は真剣に聞いた。

ドナーになってくれたのは、まみこの友人の男性で、将来、子どもが会いたいと思った時には、会ってくれるという約束をしてくれた。

(精子提供による人工授精の治療を受けられるのは、日本産科婦人科学会では法的に婚姻している夫婦としていて、2人はドナー探しから自分たちで行うことにしたのだった)

さと子とまみこは、子どもを産むことについて、何度も話し合った。

法的な結婚ではないので、さと子はシングルマザーでまみ子は同居人という形になる。

子どもがいじめられる、周囲と違うことを気にしてかわいそうだ、それでも産むのは親のエゴだという声もあり、2人は真剣に聞いた。

子どものいる未来を手放そうとしたこともあった。

しかし自分たちも周りと違うことで苦しんだが、生を受けたからこそ今の幸せがある。

生まれてきてよかったと思ってもらえるように努力をいとわない、自分たちの責任で子どもを幸せにするのだという思いに至った。

妊娠を目指しても、なかなかうまくいかなかったが、ある日、さと子は夢の中で、水たまりに止まるたくさんの黒いアゲハチョウを見た。

父親が亡くなってからよく飛んでいたなと思い、何か予感がして、妊娠検査薬を取り出して調べてみると妊娠を示す線が初めて現れた。

SNSにうれしい気持ちを投稿すると知り合いから「おめでとう」という言葉が次々と寄せられた。

しかし、さと子は、妊娠を確認した時に及んでも、それを母に言えないのだった。

しかし自分たちも周りと違うことで苦しんだが、生を受けたからこそ今の幸せがある。

生まれてきてよかったと思ってもらえるように努力をいとわない、自分たちの責任で子どもを幸せにするのだという思いに至った。

妊娠を目指しても、なかなかうまくいかなかったが、ある日、さと子は夢の中で、水たまりに止まるたくさんの黒いアゲハチョウを見た。

父親が亡くなってからよく飛んでいたなと思い、何か予感がして、妊娠検査薬を取り出して調べてみると妊娠を示す線が初めて現れた。

SNSにうれしい気持ちを投稿すると知り合いから「おめでとう」という言葉が次々と寄せられた。

しかし、さと子は、妊娠を確認した時に及んでも、それを母に言えないのだった。

母からの荷物

それは、ふだんのやりとりから、母は子どもを産むとは思っていないことがよくわかっていたからだ。

ただいつまでも隠すわけにはいかず、安定期になる前に電話で妊娠のことを伝えると、母は「えっ」という言葉を発した後、喜ぶのではなく混乱しているようすがよくわかった。

さと子は、祝福されない妊娠ってなんなんだろうと思い、涙が止まらなくなり、電話を切ってしまった。

母との間に、何とも言えない空気が流れるようになったが、しばらくたったころ、さと子のもとに突然、母から荷物が届いた。

包装をとると、デパートで買い求めた、それも高そうな赤ちゃん用の服が17着入っていた。

ただいつまでも隠すわけにはいかず、安定期になる前に電話で妊娠のことを伝えると、母は「えっ」という言葉を発した後、喜ぶのではなく混乱しているようすがよくわかった。

さと子は、祝福されない妊娠ってなんなんだろうと思い、涙が止まらなくなり、電話を切ってしまった。

母との間に、何とも言えない空気が流れるようになったが、しばらくたったころ、さと子のもとに突然、母から荷物が届いた。

包装をとると、デパートで買い求めた、それも高そうな赤ちゃん用の服が17着入っていた。

その後、母から、成長するさと子のことを書き記した母子手帳も送られてきた。

生後2か月ごろに首がすわり、生後8か月ごろにつかまり立ちできるようになったなど、成長していく様子が、几帳面な文字で書かれていた。

出産したのは予定日から3日目だった。

「おぎゃー」という泣き声が聞こえ「おめでとうございます」と言って看護師さんが胸に赤ちゃんを抱かせてくれた。

ちっちゃな手と足を見て、泣き声を聞いていたら涙が出てきた。

まみこも子どもを抱いて「がんばったね、ようやく始まったよ」などと話しかけていた。

生後2か月ごろに首がすわり、生後8か月ごろにつかまり立ちできるようになったなど、成長していく様子が、几帳面な文字で書かれていた。

出産したのは予定日から3日目だった。

「おぎゃー」という泣き声が聞こえ「おめでとうございます」と言って看護師さんが胸に赤ちゃんを抱かせてくれた。

ちっちゃな手と足を見て、泣き声を聞いていたら涙が出てきた。

まみこも子どもを抱いて「がんばったね、ようやく始まったよ」などと話しかけていた。

現在は

母親は生後一か月のお宮参りでずっと抱っこしてくれたり、100日目のお食い初めで、はりきって赤飯を炊いてくれたりしている。

さて、これからのことである。

さと子自身、人と違うことに、小さいころから後ろめたさを感じて生きてきたので、6か月になった子どもも遠くないうちに、周囲との違いに気づき、不安に感じることがあると思っている。

「どうしてパパはいないの?」

「なんでうちはママが2人なの?」

そう聞いてくる日が、必ず来るものと思っている。

そこはどんな小さな子どもと言えども、逃げずに年齢に合わせて正直に話すしかないと思っている。

さと子自身、人と違うことに、小さいころから後ろめたさを感じて生きてきたので、6か月になった子どもも遠くないうちに、周囲との違いに気づき、不安に感じることがあると思っている。

「どうしてパパはいないの?」

「なんでうちはママが2人なの?」

そう聞いてくる日が、必ず来るものと思っている。

そこはどんな小さな子どもと言えども、逃げずに年齢に合わせて正直に話すしかないと思っている。

“大切な人と一緒になりたいと思って、家族になった。

私たちの生き方をわかってくれる人もいれば、そうでない人もいる。

あなたを産んだ気持ちを、くみ取ってくれる人もいれば、それが難しい人もいる。

私たちはママが2人という形になるけれど、あたなに幸せが訪れるよう、理解してくれる人を1人、また1人と増やしていきたい、あなたのことを本当に愛しているのだ”と伝え続けることにしている。

不安はあるが自分の決意から逃げないようにしようと誓っている。

私たちの生き方をわかってくれる人もいれば、そうでない人もいる。

あなたを産んだ気持ちを、くみ取ってくれる人もいれば、それが難しい人もいる。

私たちはママが2人という形になるけれど、あたなに幸せが訪れるよう、理解してくれる人を1人、また1人と増やしていきたい、あなたのことを本当に愛しているのだ”と伝え続けることにしている。

不安はあるが自分の決意から逃げないようにしようと誓っている。

あおいらくだと、茶色いらくだ

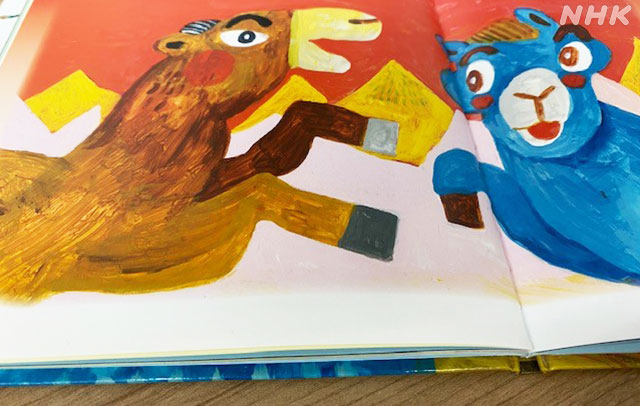

さと子とまみこが作った1冊の絵本がある。

知り合いのレズビアンが子どもを産んだ後に亡くなり、残された子どもに伝えるように作ったものだという。

知り合いのレズビアンが子どもを産んだ後に亡くなり、残された子どもに伝えるように作ったものだという。

その絵本には青い色のらくだが登場し、青い空や海を見ながら幸せに暮らしている。

そこに登場した茶色いらくだに「ほかのらくだとちがう、なんだかへんてこだ」と言われてしまう。

自分がほかと違うことを知って青いらくだは驚く。

ただ2頭は、違いを知ってあなたはそっち、わたしはこっちと分け隔てることをしない。

2頭は一緒に旅に出る。

すると青いらくだが知っている空や海の景色、茶色いらくだが知っている砂漠の植物や動物、どちらもすてきだということを互いが知るという、短い物語だ。

違いに気づいた時、わからないと決めつけるのではなく、互いが相手にも思いを寄せて考えることで互いを大切にできる、そんな世の中にしたい、絵本にはそうした思いを込めてみたと言っている。

世の中にはさまざまな“ふつう”があり、それと違うことに悩んでいる多くの人がいると思うので、描こうと思ったのだと言っている。

そこに登場した茶色いらくだに「ほかのらくだとちがう、なんだかへんてこだ」と言われてしまう。

自分がほかと違うことを知って青いらくだは驚く。

ただ2頭は、違いを知ってあなたはそっち、わたしはこっちと分け隔てることをしない。

2頭は一緒に旅に出る。

すると青いらくだが知っている空や海の景色、茶色いらくだが知っている砂漠の植物や動物、どちらもすてきだということを互いが知るという、短い物語だ。

違いに気づいた時、わからないと決めつけるのではなく、互いが相手にも思いを寄せて考えることで互いを大切にできる、そんな世の中にしたい、絵本にはそうした思いを込めてみたと言っている。

世の中にはさまざまな“ふつう”があり、それと違うことに悩んでいる多くの人がいると思うので、描こうと思ったのだと言っている。