婚姻届 はんこは不要 証人は必要 なぜ?

「婚姻届にはんこがいらないなんて…」

ジューンブライドの6月。婚姻届に名前を書いてはんこを押して…

でもそのはんこ、実は押さなくてもいいって知っていますか?

それでも婚姻届に残る「印」の文字。

変わる婚姻届について調べてみました。

ジューンブライドの6月。婚姻届に名前を書いてはんこを押して…

でもそのはんこ、実は押さなくてもいいって知っていますか?

それでも婚姻届に残る「印」の文字。

変わる婚姻届について調べてみました。

はんこは任意 知りませんでした

今月、婚姻届を提出した20代の男性ディレクター。

役所に婚姻届を取りに行き、届出人の欄にはんこを押しました。

遠距離恋愛していた2人。

地方にいる妻は、東京に出張するタイミングに合わせて、婚姻届を記入しようと思っていましたが、はんこを家に忘れてきてしまいました。

結局、新たにはんこを買って押印。

でも婚姻届の押印、実は任意だったのです。

役所に婚姻届を取りに行き、届出人の欄にはんこを押しました。

遠距離恋愛していた2人。

地方にいる妻は、東京に出張するタイミングに合わせて、婚姻届を記入しようと思っていましたが、はんこを家に忘れてきてしまいました。

結局、新たにはんこを買って押印。

でも婚姻届の押印、実は任意だったのです。

妻

「任意だと知っていたら押さなかったです。押印した時は、結婚を誓ったという感覚は確かにありましたが、それを味わいたかったわけではないので」

「任意だと知っていたら押さなかったです。押印した時は、結婚を誓ったという感覚は確かにありましたが、それを味わいたかったわけではないので」

「はんこをやめろ」

婚姻届など行政手続きでの押印については、おととし9月、当時の河野行政改革担当大臣が、行政の効率化を進めるために見直しを指示しました。

河野元大臣

「正当な理由がない行政手続きについては、『はんこをやめろ』ということを押し通そうと思う。はんこを押すためにプリントアウトが必要だというものが多いので、次の段階として書面を提出しなくてもいいようにしたい」

「正当な理由がない行政手続きについては、『はんこをやめろ』ということを押し通そうと思う。はんこを押すためにプリントアウトが必要だというものが多いので、次の段階として書面を提出しなくてもいいようにしたい」

そして去年9月、婚姻届の押印に関する法律が改正されました。

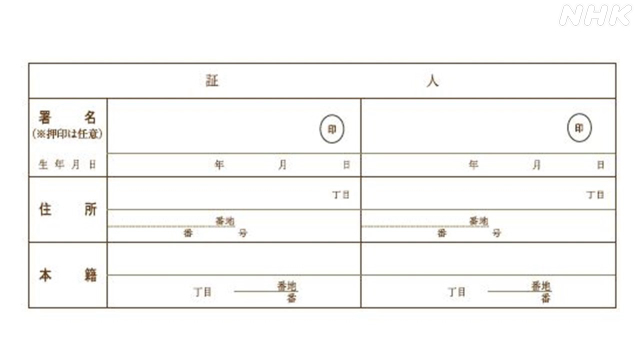

「署名し、印をおさなければならない」から「署名しなければならない」に。押印の義務は廃止されました。

しかし法律ができると、今度は押印の存続を望む声が数多く寄せられたといいます。

「伝統的に重要な文書に押印してきた」

「押印をなくすべきではない」

結局、希望する人が任意で押印することができるように「印」と書かれた欄を残すことにしました。

「署名し、印をおさなければならない」から「署名しなければならない」に。押印の義務は廃止されました。

しかし法律ができると、今度は押印の存続を望む声が数多く寄せられたといいます。

「伝統的に重要な文書に押印してきた」

「押印をなくすべきではない」

結局、希望する人が任意で押印することができるように「印」と書かれた欄を残すことにしました。

任意でも押印 何度も練習

去年12月に婚姻届を提出した30代の男性記者。

任意だと知っていて、押印することを選んだ1人です。

任意だと知っていて、押印することを選んだ1人です。

任意に気付いたのは、婚姻届の書き方をインターネットで検索していたときでした。

はんこを絶対に押さなくてはならないという強い思いがあったわけではありませんが、手元にはんこがあり、押印する欄もあるので、妻と相談して押すことにしました。

しかし、いざ押そうとすると、きれいに押したいという思いが出てきて、何度も練習したと言います。

はんこを絶対に押さなくてはならないという強い思いがあったわけではありませんが、手元にはんこがあり、押印する欄もあるので、妻と相談して押すことにしました。

しかし、いざ押そうとすると、きれいに押したいという思いが出てきて、何度も練習したと言います。

男性記者

「必ずしも押印しなくてはならないとは思いませんが、やはり婚姻届を書くという一連の手続きの締めだという、少し厳かな感情があったのかもしれません。人生で1度きりのことですし、手元に残るわけではないですが、できるかぎりきれいに押印して、婚姻届を完成させたいと思いました」

「必ずしも押印しなくてはならないとは思いませんが、やはり婚姻届を書くという一連の手続きの締めだという、少し厳かな感情があったのかもしれません。人生で1度きりのことですし、手元に残るわけではないですが、できるかぎりきれいに押印して、婚姻届を完成させたいと思いました」

実際はほとんどが押印

実際どれくらいはんこを押しているのか、自治体に聞いてみると…

「はんこが任意という説明は基本していません。だいたいみんな押していますね」(大阪市の区)

「やはり人生の区切りなので、セレモニーとして押印したいのではないでしょうか」(愛知県の市)

多くの自治体で、ほとんどの人が押印しているという回答でした。

東京 墨田区の担当者によると婚姻届を提出した人のうち9割ほどが押印しているということです。

「はんこが任意という説明は基本していません。だいたいみんな押していますね」(大阪市の区)

「やはり人生の区切りなので、セレモニーとして押印したいのではないでしょうか」(愛知県の市)

多くの自治体で、ほとんどの人が押印しているという回答でした。

東京 墨田区の担当者によると婚姻届を提出した人のうち9割ほどが押印しているということです。

墨田区の担当者

「区は記念ブースも設置していて、ほぼすべての人が撮影しています。やはり、人生の一大イベントなので、押印して、記念撮影もされるという方が多いのだと思います」

「区は記念ブースも設置していて、ほぼすべての人が撮影しています。やはり、人生の一大イベントなので、押印して、記念撮影もされるという方が多いのだと思います」

一方、東京23区内のある区からは、こんな声も。

「婚姻届は、ほとんど押印してあります。離婚届は、半々くらいですかね」

婚姻届と離婚届では差があるのかもしれません。

「婚姻届は、ほとんど押印してあります。離婚届は、半々くらいですかね」

婚姻届と離婚届では差があるのかもしれません。

どうする?はんこ業界

はんこが任意になったことを、はんこ業界はどう受け止めているのでしょうか?

全日本印章業協会 福島恵一会長

「デジタル化によって不必要な書類はなくなればいいと思っているが、婚姻届という人生で大切な書類を簡単に提出できていいのだろうか。行政になぜ任意にするのか尋ねたら、婚姻率が上がるからという話もあったが、そんなわけはないと思う」

「デジタル化によって不必要な書類はなくなればいいと思っているが、婚姻届という人生で大切な書類を簡単に提出できていいのだろうか。行政になぜ任意にするのか尋ねたら、婚姻率が上がるからという話もあったが、そんなわけはないと思う」

デジタル化が一気に進み、はんこ業界には厳しい視線が向けられ、路面店などが打撃を受けているといいます。

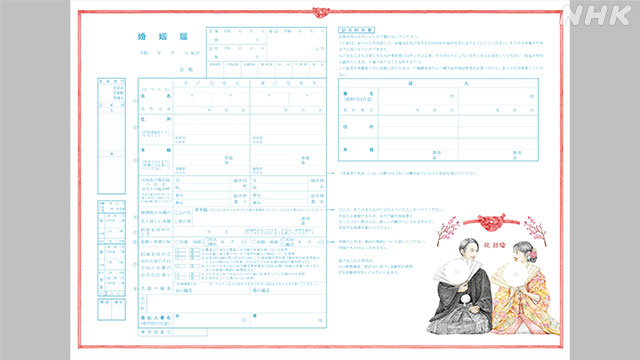

そんな中、協会が作ったのがオリジナルの婚姻届です。

和装と洋装の2種類用意され、婚姻届の欄外にイラストが描かれています。

そんな中、協会が作ったのがオリジナルの婚姻届です。

和装と洋装の2種類用意され、婚姻届の欄外にイラストが描かれています。

和装は2人が持つ扇子の部分に、洋装は結婚指輪の部分に、それぞれ押印できるようになっています。

役所に提出することも、記念に保管してもらうこともできる。

この婚姻届では押印が主役です。

この婚姻届では押印が主役です。

福島恵一会長

「印を押す欄があれば押すが、その欄がなくなれば、押印することはないのでどんどん衰退していくのではないかという懸念がある。今の大人は印鑑文化が染みついているが、この先の子どもたちが働き出したときにどうなるか気になる」

「印を押す欄があれば押すが、その欄がなくなれば、押印することはないのでどんどん衰退していくのではないかという懸念がある。今の大人は印鑑文化が染みついているが、この先の子どもたちが働き出したときにどうなるか気になる」

証人って必要ですか?

変わる婚姻届。

「押印の義務を廃止する前に証人を廃止した方がよいと思う」

「婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立するはず」

SNSでは婚姻届の証人欄について疑問の声もあがっています。

「押印の義務を廃止する前に証人を廃止した方がよいと思う」

「婚姻は両性の合意にのみ基づいて成立するはず」

SNSでは婚姻届の証人欄について疑問の声もあがっています。

民法では「成年の証人二人以上」と定められていて、婚姻届に証人の名前や生年月日、住所などを記入する必要があります。

はんこを押さなくても公的な身分証明書などで本人確認は行えるとしたのに、なぜ証人を立てる必要があるのか?

法務省に聞いてみると…

はんこを押さなくても公的な身分証明書などで本人確認は行えるとしたのに、なぜ証人を立てる必要があるのか?

法務省に聞いてみると…

法務省の担当者

「証人は、本人確認をするためのものではなく、本人たちが婚姻の意思を持っていることを確認するためのものです。婚姻というのは重要な身分行為ですので、本人に意思を確認するだけではなく、第三者にも確認させてもらっています。そのため、身分証明書で代用できる押印とは状況が違うのです」

「証人は、本人確認をするためのものではなく、本人たちが婚姻の意思を持っていることを確認するためのものです。婚姻というのは重要な身分行為ですので、本人に意思を確認するだけではなく、第三者にも確認させてもらっています。そのため、身分証明書で代用できる押印とは状況が違うのです」

証人は、本人確認ではなく、婚姻の意思を確認するための人とのこと。

現在のところ証人を廃止することは検討されていないということです。

現在のところ証人を廃止することは検討されていないということです。

婚姻届の“オンライン化” 可能だけど…

ただ、証人はなくならなくても、婚姻届の手続きの“簡略化”は進んでいます。戸籍法の改正に伴い、婚姻届を提出する際の戸籍謄本の提出が不要に。

運用開始は、令和5年度中を予定しているということです。

社会保障の手続きの際も、マイナンバー制度を使って、窓口で婚姻関係などを確認することが可能となるため、戸籍謄本の添付は省略できるようになります。

婚姻届もオンライン化できないか国に尋ねると…

運用開始は、令和5年度中を予定しているということです。

社会保障の手続きの際も、マイナンバー制度を使って、窓口で婚姻関係などを確認することが可能となるため、戸籍謄本の添付は省略できるようになります。

婚姻届もオンライン化できないか国に尋ねると…

法務省の担当者

「戸籍の届け出のオンライン化については、平成16年から市区町村長の判断で行うことができるようになっています」

「戸籍の届け出のオンライン化については、平成16年から市区町村長の判断で行うことができるようになっています」

実は、制度上はすでに婚姻届をオンラインで提出できるそうです。

ただ、実際にそのシステムを導入している自治体は確認できていないといいます。

ある自治体の担当者は「1つの自治体レベルでオンライン化を進めていくのは、コストや手続き面で現実的ではない」として、導入が難しい現状を話していました。

ただ、実際にそのシステムを導入している自治体は確認できていないといいます。

ある自治体の担当者は「1つの自治体レベルでオンライン化を進めていくのは、コストや手続き面で現実的ではない」として、導入が難しい現状を話していました。

法務省の担当者

「オンラインで戸籍の届け出ができるようにという要望は出ているので、今後、検討は必要だと認識しています」

「オンラインで戸籍の届け出ができるようにという要望は出ているので、今後、検討は必要だと認識しています」

“電子政府”エストニア 「婚姻と離婚は…」

婚姻届のオンライン化をめぐっては海外でも議論があります。

バルト3国の1つで、人口130万のエストニア。

バルト3国の1つで、人口130万のエストニア。

国民一人一人が「電子IDカード」を持ち、ほぼすべての行政手続きが24時間、365日オンラインで行える、いわゆる「電子政府」を国レベルで実現した国の一つです。

大使館に婚姻届について尋ねると…

大使館に婚姻届について尋ねると…

エストニア共和国大使館

「エストニアでは、婚姻と離婚の手続きのみ、オンラインでの手続きが認められていません」

「エストニアでは、婚姻と離婚の手続きのみ、オンラインでの手続きが認められていません」

婚姻と離婚は慎重な判断が必要だといいます。

エストニア共和国大使館

「オンラインで行えない理由は技術的なものではなく、倫理的な価値観によるものです。結婚や離婚は、人生の中でも一大イベントであり、オンラインで簡単に手続きを済ませてしまうのではなく、物理的な文書を提供し、紙に署名していくことで、熟考し、冷静になる時間を与えることが重要であると考えられてきたためです」

「オンラインで行えない理由は技術的なものではなく、倫理的な価値観によるものです。結婚や離婚は、人生の中でも一大イベントであり、オンラインで簡単に手続きを済ませてしまうのではなく、物理的な文書を提供し、紙に署名していくことで、熟考し、冷静になる時間を与えることが重要であると考えられてきたためです」

ただ、個人認証の技術的進歩に伴い、婚姻の手続きの一部をオンライン化する動きも検討され始めているということです。

効率化?それとも時間かけて?

さまざまな物が効率化していくデジタル社会。

その一つが脱はんこです。

ただ、愛妻家の聖地として知られる、群馬県嬬恋村の担当者はこう話していました。

「押印を任意にしたり、オンライン化をしたりするより、何より大切なことは、恋を育みやすい街づくりだと思います」

効率化すべきもの。

時間をかけても大切にしたいもの。

人生の一大イベントである婚姻届のはんこ。

皆さんはどう思いますか。

(おはよう日本 馬渕茉衣/大阪放送局 奥村凌/ネットワーク報道部 芋野達郎)

その一つが脱はんこです。

ただ、愛妻家の聖地として知られる、群馬県嬬恋村の担当者はこう話していました。

「押印を任意にしたり、オンライン化をしたりするより、何より大切なことは、恋を育みやすい街づくりだと思います」

効率化すべきもの。

時間をかけても大切にしたいもの。

人生の一大イベントである婚姻届のはんこ。

皆さんはどう思いますか。

(おはよう日本 馬渕茉衣/大阪放送局 奥村凌/ネットワーク報道部 芋野達郎)