「獣害を転じて福となす~雅(まさ)ねえと中国山地の物語~」

6月11日(土)夜9時放送

獣害を転じて福となす元気な過疎の町 ~島根県 美郷町~

イノシシやシカなどによる農作物被害は2020年度で約161億円。全国で深刻な被害が出ています。

ところが、獣害対策をきっかけに、新たなローカルビジネスや若者の雇用・移住などを実現した町があります。

そこには「どうすれば持続可能な地域を作れるか?」という問いに対するヒントがあふれていました。

(ディレクター 望月健/松江放送局ディレクター 池田桃子)

ところが、獣害対策をきっかけに、新たなローカルビジネスや若者の雇用・移住などを実現した町があります。

そこには「どうすれば持続可能な地域を作れるか?」という問いに対するヒントがあふれていました。

(ディレクター 望月健/松江放送局ディレクター 池田桃子)

町の新たな名物「山くじらラーメン」

今年4月、中国山地の山間にある島根県美郷町のメインストリートに、新しい飲食店がオープンしました。

看板メニューは「山くじらラーメン」。

スープは豚骨ならぬイノシシの骨からだしを取り、イノシシ肉のチャーシューが添えられています。

「山くじら」とは、肉食が禁じられていた江戸時代、庶民がイノシシ肉に付けた呼び名です。

看板メニューは「山くじらラーメン」。

スープは豚骨ならぬイノシシの骨からだしを取り、イノシシ肉のチャーシューが添えられています。

「山くじら」とは、肉食が禁じられていた江戸時代、庶民がイノシシ肉に付けた呼び名です。

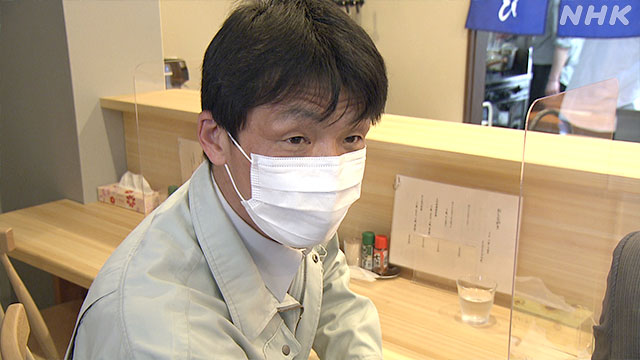

この店のオープンにあたり、イノシシ肉の供給など、さまざまな支援を行ってきたのが、この町の獣害対策に20年以上関わってきた安田亮さんです。

島根県 美郷町 美郷バレー課 安田亮 課長

「すごいですね、大盛況で。今、町には、にぎわいを取り戻していこうという動きがあります。その点でも大きな柱になるんじゃないですか」

「すごいですね、大盛況で。今、町には、にぎわいを取り戻していこうという動きがあります。その点でも大きな柱になるんじゃないですか」

ラーメンを食べながら笑顔で答える安田さん。

今や全国的に知られる獣害対策の先進地としての礎を築いてきた獣害対策担当の安田さんは、美郷町を研究者や企業が集まる「獣害版シリコンバレー」にしようと動き出しています。

しかし、これまで積み重ねてきた道のりは、決して平たんなものではありませんでした。

今や全国的に知られる獣害対策の先進地としての礎を築いてきた獣害対策担当の安田さんは、美郷町を研究者や企業が集まる「獣害版シリコンバレー」にしようと動き出しています。

しかし、これまで積み重ねてきた道のりは、決して平たんなものではありませんでした。

イノシシが生み出した新たな雇用

「1回作ってパンチが足りなかったから、スパイスの配合変えたんだよね」

「脂もしつこくないから食べやすい!」

「脂もしつこくないから食べやすい!」

閉鎖された保育所だった建物に若者たちの元気な声が飛び交います。

地域でとれたイノシシ肉を解体・加工して全国に販売している「株式会社 おおち山くじら」です。

この日は、コロナ禍で需要が高まる通販向けの新商品開発に取り組んでいました。

9年前、町の生産者組合が高齢化で存続の危機になり、町が地域おこし協力隊員を募集したところ若者たちがやってきました。

3年の任期を終えて町に残った若者たちが、株式会社として事業を継承しました。

現在、ここで働く8人のうち4人が県外からの若者です。

地域でとれたイノシシ肉を解体・加工して全国に販売している「株式会社 おおち山くじら」です。

この日は、コロナ禍で需要が高まる通販向けの新商品開発に取り組んでいました。

9年前、町の生産者組合が高齢化で存続の危機になり、町が地域おこし協力隊員を募集したところ若者たちがやってきました。

3年の任期を終えて町に残った若者たちが、株式会社として事業を継承しました。

現在、ここで働く8人のうち4人が県外からの若者です。

おおち山くじら 代表取締役 森田朱音さん

「東京でマーケティングをしていました。都会では何をするにもお金がかかり、生きるために働かなきゃいけない。自分で何か物を作りたくなってこの町に来ました。みんなで楽しい時間を過ごしています」

「東京でマーケティングをしていました。都会では何をするにもお金がかかり、生きるために働かなきゃいけない。自分で何か物を作りたくなってこの町に来ました。みんなで楽しい時間を過ごしています」

おおち山くじら 地域おこし協力隊 木下実生さん

「都会で就職した友人の中には、コロナ禍で仕事がなくなったという人が結構います。私は今でも仕事があり、すごくありがたいなと思っています」

「都会で就職した友人の中には、コロナ禍で仕事がなくなったという人が結構います。私は今でも仕事があり、すごくありがたいなと思っています」

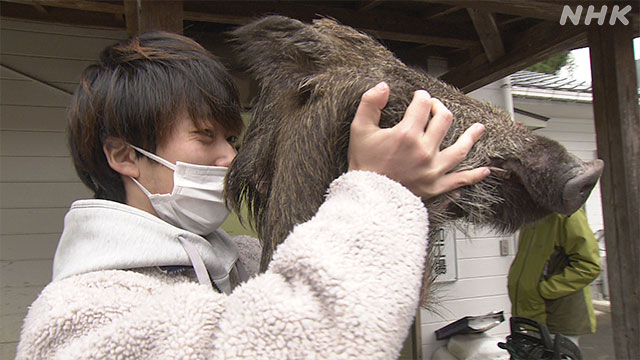

6年前、神奈川からやってきた上海出身の※ジ亮さんです。

東京大学で生物学を学び、一度は研究者を志しました。

しかし、フランス留学中にうつ病を患い、日本に帰国しました。

もんもんとしている時に美郷町の獣害対策を知って、移住を決めました。

※ジ=のぎへんに尤に山

東京大学で生物学を学び、一度は研究者を志しました。

しかし、フランス留学中にうつ病を患い、日本に帰国しました。

もんもんとしている時に美郷町の獣害対策を知って、移住を決めました。

※ジ=のぎへんに尤に山

ジ亮さん

「イノシシを肉にすることが、この町にとって必要な事業で、それをぱっと来たよくわからない若者に担わせてくれた。この町に役割がちゃんとあって、受け入れられているとずっと感じていて、ありがたいなと思っています」

「イノシシを肉にすることが、この町にとって必要な事業で、それをぱっと来たよくわからない若者に担わせてくれた。この町に役割がちゃんとあって、受け入れられているとずっと感じていて、ありがたいなと思っています」

ジさんは、町の婚活イベントで妻と出会い結婚。この春には、新たな命も誕生しました。

イノシシ肉の事業は、若者の定住につながる貴重な雇用の場になっています。

イノシシ肉の事業は、若者の定住につながる貴重な雇用の場になっています。

100人の住民がワナを仕掛ける町

窪田綾子さん

「猟師の帽子だ。免許のない者はもらえんけん。誰も持っとらんよ」

「猟師の帽子だ。免許のない者はもらえんけん。誰も持っとらんよ」

農家の窪田綾子さん、88歳。今から16年前の72歳で狩猟免許を取得しました。

今でこそ狩猟に携わる女性が増えましたが、窪田さんが免許を取ったころは「獣害対策は男の仕事」というのが常識でした。

さらに、銃を使って獲物をしとめる猟友会が「獣害対策の主役」で、猟友会のハンターたちは、冬に脂ののったおいしいイノシシをしとめたいと考えていました。

一方、農家は農作物が実る夏を中心に春から秋にかけて「駆除」をしてほしいと考えていて、両者にはミスマッチが起きていたのです。

獣害担当の安田さんによれば、一部のハンターが「冬に俺たちがとる獲物を奪うつもりか」と詰め寄ってきたり、夏場にふさふさの冬毛の尻尾を役場に提出し、駆除の補助金を申請(冬の狩猟には駆除の補助金は出ない)したりする事例まであったといいます。

こうしたこともあって、「猟友会」に頼りがちだった獣害対策を、農民などがみずからワナを仕掛けて捕獲する体制に改めたのです。

今でこそ狩猟に携わる女性が増えましたが、窪田さんが免許を取ったころは「獣害対策は男の仕事」というのが常識でした。

さらに、銃を使って獲物をしとめる猟友会が「獣害対策の主役」で、猟友会のハンターたちは、冬に脂ののったおいしいイノシシをしとめたいと考えていました。

一方、農家は農作物が実る夏を中心に春から秋にかけて「駆除」をしてほしいと考えていて、両者にはミスマッチが起きていたのです。

獣害担当の安田さんによれば、一部のハンターが「冬に俺たちがとる獲物を奪うつもりか」と詰め寄ってきたり、夏場にふさふさの冬毛の尻尾を役場に提出し、駆除の補助金を申請(冬の狩猟には駆除の補助金は出ない)したりする事例まであったといいます。

こうしたこともあって、「猟友会」に頼りがちだった獣害対策を、農民などがみずからワナを仕掛けて捕獲する体制に改めたのです。

高齢女性でも参加できる「住民が主役の獣害対策」が生まれ、現在では100人以上がワナの狩猟免許を取得、町内400か所以上にワナが設置されています。

年によって違いがあるものの、年間400~800頭前後のイノシシが捕獲されています。

年によって違いがあるものの、年間400~800頭前後のイノシシが捕獲されています。

島根県 美郷町 美郷バレー課 安田亮 課長

「現在でもほとんど捕獲は猟友会さんにお願いしている自治体が多い。しかし、美郷町の場合、まず農家さんに免許を取っていただいて、自分の畑は自分たちで守る。これが、被害対策における捕獲であって、狩猟とはちょっと違うんですよという線引きをさせてもらいました」

「現在でもほとんど捕獲は猟友会さんにお願いしている自治体が多い。しかし、美郷町の場合、まず農家さんに免許を取っていただいて、自分の畑は自分たちで守る。これが、被害対策における捕獲であって、狩猟とはちょっと違うんですよという線引きをさせてもらいました」

山の10頭より里の1頭

住民が主役の獣害対策は、さらに思わぬ効果を生み出していることがわかりました。

野生動物の行動学の第一人者、麻布大学の江口祐輔教授によれば、人里から離れた山に生息しているイノシシと、田畑を荒らすイノシシは、生息しているエリアが異なっていることが、近年の研究で明らかになっているといいます。

山からやってきて田畑を荒らすのではなく、農作物の味を覚えた一部の個体が、里山周辺にすみつき、くり返し被害を発生させているのです。

つまり、どれだけイノシシを減らすかではなく、被害を発生させている「加害個体」を捕獲・駆除することが、対策では重要だというのです。

野生動物の行動学の第一人者、麻布大学の江口祐輔教授によれば、人里から離れた山に生息しているイノシシと、田畑を荒らすイノシシは、生息しているエリアが異なっていることが、近年の研究で明らかになっているといいます。

山からやってきて田畑を荒らすのではなく、農作物の味を覚えた一部の個体が、里山周辺にすみつき、くり返し被害を発生させているのです。

つまり、どれだけイノシシを減らすかではなく、被害を発生させている「加害個体」を捕獲・駆除することが、対策では重要だというのです。

麻布大学 生命・環境科学部 江口祐輔 教授

「全国的に、野生動物が駆除で減ってしまえば被害も減るという考え方で、どんどん捕獲して数を減らそうという方向で進んでいます。しかし、この20年間、思うように被害は減っていません。山の10頭より、里の1頭。動物の行動や心理をちゃんと理解すれば、人と動物の共存は可能なのです」

「全国的に、野生動物が駆除で減ってしまえば被害も減るという考え方で、どんどん捕獲して数を減らそうという方向で進んでいます。しかし、この20年間、思うように被害は減っていません。山の10頭より、里の1頭。動物の行動や心理をちゃんと理解すれば、人と動物の共存は可能なのです」

加害個体を的確に駆除するのに、被害の当事者である住民中心の体制はとても効率的だったのです。

高タンパク・低カロリーの夏イノシシ

さらに、獣害担当の安田さんたちが取り組んだのは、捕獲したイノシシの肉を地域の資源として活用することです。

一般にイノシシ肉のジビエは、旬の冬にとれる脂ののったイノシシのことで「冬のイノシシはうまいが、夏のイノシシは、臭くて食べられない」と考えられ、夏に駆除されたイノシシの多くが捨てられていました。

夏に駆除されたイノシシを活用したい安田さんは、国の研究機関に成分分析を依頼。

すると、冬より夏の肉のほうが高タンパク・低カロリーな肉であることがわかったのです。

また、イノシシは汗腺が発達していないため、捕獲時に興奮して体温が上がると肉の劣化が進みやすいことも明らかになりました。

その課題を解決する方法としてわかったのが、肉の処理のしかたです。

一般にイノシシ肉のジビエは、旬の冬にとれる脂ののったイノシシのことで「冬のイノシシはうまいが、夏のイノシシは、臭くて食べられない」と考えられ、夏に駆除されたイノシシの多くが捨てられていました。

夏に駆除されたイノシシを活用したい安田さんは、国の研究機関に成分分析を依頼。

すると、冬より夏の肉のほうが高タンパク・低カロリーな肉であることがわかったのです。

また、イノシシは汗腺が発達していないため、捕獲時に興奮して体温が上がると肉の劣化が進みやすいことも明らかになりました。

その課題を解決する方法としてわかったのが、肉の処理のしかたです。

安田さんたちが専門家と相談して実践したのが、捕獲されたイノシシを生きたまま食肉処理施設まで運ぶ「生体搬送」です。

体に水をかけて落ち着かせ、体温を下げてから肉にします。

町は、休止中だったカモ肉の処理施設をイノシシ用に再生し、年間を通じて肉が供給できるようにしました。

体に水をかけて落ち着かせ、体温を下げてから肉にします。

町は、休止中だったカモ肉の処理施設をイノシシ用に再生し、年間を通じて肉が供給できるようにしました。

町の特産品となったイノシシ肉は、飲食店だけでなく、町内の小中学校の給食でも利用されています。

当初は給食センターでもイノシシの肉は臭くて食べられないというイメージがあったそうですが、実際、提供してみると子どもたちに大評判。

今では給食の人気メニューです。

当初は給食センターでもイノシシの肉は臭くて食べられないというイメージがあったそうですが、実際、提供してみると子どもたちに大評判。

今では給食の人気メニューです。

120歳まで楽しめる畑

「脚立はいらない。楽。腰が曲がったって届くで!」

「ここは120歳になっても楽しく農作業ができる畑!」

廃線になったローカル線が走っていた線路の脇にある小さな畑に女性たちの声が響きます。

ここは、青空サロン畑と呼ばれる実験農場。

実はここに、イノシシやサルがたくさんいるこの町で、住民が笑顔を絶やさず農作業を続けられる秘密があふれています。

「ここは120歳になっても楽しく農作業ができる畑!」

廃線になったローカル線が走っていた線路の脇にある小さな畑に女性たちの声が響きます。

ここは、青空サロン畑と呼ばれる実験農場。

実はここに、イノシシやサルがたくさんいるこの町で、住民が笑顔を絶やさず農作業を続けられる秘密があふれています。

対策1『果樹を低く切りそろえる低木栽培』

例えば、植えてある柿やかんきつ類などの果樹は、人の背丈ほどに低く刈りそろえています。

そうすることで、高齢者でも安全に収穫作業ができ、取り残しが動物の餌にならずにすむのです。

そうすることで、高齢者でも安全に収穫作業ができ、取り残しが動物の餌にならずにすむのです。

対策2『柵の内側2メートルには何も植えない』

柵の内側2メートルには、何も植えられていないスペースを作ります。

すると動物が外から手を伸ばしても、農作物に届きません。

すると動物が外から手を伸ばしても、農作物に届きません。

対策3『イモの苗に竹の覆い』

さらに、サツマイモを植えるときには、苗の上に竹で作った覆いをかぶせます。

こうすれば、たとえ動物が畑に侵入しても芋を食べることができません。

専門の知識や高価な柵がなくても、身の丈にあった対策は、大きな成果をあげています。

こうすれば、たとえ動物が畑に侵入しても芋を食べることができません。

専門の知識や高価な柵がなくても、身の丈にあった対策は、大きな成果をあげています。

逆転の発想「悪いのは動物ではなく人間」

こうした住民が主役の獣害対策を町に広げた立て役者が、雅ねえの愛称で親しまれている獣害研究家の井上雅央さんです。

かつて国の研究機関で(農研機構 近畿中国四国農業研究センター)で鳥獣害研究チーム長を務めていたエキスパートです。

町役場の安田さんに声をかけられ、定年後にこの町に移住しました。

「コツをいうときます。秘けつは2つ “だいたい” と “ええ加減” 」

「サルを追い払うロケット花火の導火線、しけって火が付かん。どうかせんと」

奈良県出身の雅ねえ、ギャグやだじゃれを連発。周囲に笑いが絶えません。

毎回20~30人ほど集まる地元の婦人会メンバ-は

「最初は半信半疑だったけれど、楽しいから続けていたら、驚くほど効果があった」

「偉い先生なのに威張ったところを見たことがない」と話していました。

雅ねえが大切にしているのは発想の転換です。

高齢化が進み、収穫されず放置された柿やみかんは、野生動物にとって絶好の「えさ場」。

さらに耕作放棄地や、やぶは動物が安心して身を潜める「潜み場」となっています。

この「えさ場」と「潜み場」が、野生動物を田畑に招いていると雅ねえは言います。

かつて国の研究機関で(農研機構 近畿中国四国農業研究センター)で鳥獣害研究チーム長を務めていたエキスパートです。

町役場の安田さんに声をかけられ、定年後にこの町に移住しました。

「コツをいうときます。秘けつは2つ “だいたい” と “ええ加減” 」

「サルを追い払うロケット花火の導火線、しけって火が付かん。どうかせんと」

奈良県出身の雅ねえ、ギャグやだじゃれを連発。周囲に笑いが絶えません。

毎回20~30人ほど集まる地元の婦人会メンバ-は

「最初は半信半疑だったけれど、楽しいから続けていたら、驚くほど効果があった」

「偉い先生なのに威張ったところを見たことがない」と話していました。

雅ねえが大切にしているのは発想の転換です。

高齢化が進み、収穫されず放置された柿やみかんは、野生動物にとって絶好の「えさ場」。

さらに耕作放棄地や、やぶは動物が安心して身を潜める「潜み場」となっています。

この「えさ場」と「潜み場」が、野生動物を田畑に招いていると雅ねえは言います。

雅ねえ(井上雅央さん)

「えさ場と潜み場があって、イノシシが畑にくるのは“被害”ではなく、餌付け。動物は、餌のあるところ、安心して食えるところへ来ているだけ。動物がここに住もうと思わせたのは人間で、なんでそう思わせてしもうたか考えながら、動物に『住んでもしかたないやん』というメッセージを伝えたら “獣害” はすぐ終わる」

「えさ場と潜み場があって、イノシシが畑にくるのは“被害”ではなく、餌付け。動物は、餌のあるところ、安心して食えるところへ来ているだけ。動物がここに住もうと思わせたのは人間で、なんでそう思わせてしもうたか考えながら、動物に『住んでもしかたないやん』というメッセージを伝えたら “獣害” はすぐ終わる」

青空サロン畑で雅ねえと一緒に考えた対策を自分の畑に導入し、深刻だった獣害をゼロにして、畑を3倍に広げたという中林洋子さん。

今も畑のすぐ裏には、イノシシが土を掘り起こした跡があります。

サルもたびたび姿を現しますが、集落総出で一斉にロケット花火を発射して追い払っています。

今も畑のすぐ裏には、イノシシが土を掘り起こした跡があります。

サルもたびたび姿を現しますが、集落総出で一斉にロケット花火を発射して追い払っています。

中林さんの畑では、カボチャ、ナス、トマトなど、20種類以上の野菜が栽培されています。

夫が亡くなり、気落ちして昼間まで寝ていることもありましたが、今は農作業が元気の源になっているといいます。

夫が亡くなり、気落ちして昼間まで寝ていることもありましたが、今は農作業が元気の源になっているといいます。

中林洋子さん

「畑仕事は私の生きがい。生きる力になる。欲が出てきました。あれもしたいこれもしたいって」

「畑仕事は私の生きがい。生きる力になる。欲が出てきました。あれもしたいこれもしたいって」

目指すは獣害版シリコンバレー

そして今、美郷町では未来を見据えた新たな構想が動き出しています。

その名は「美郷バレー構想」。

これまで積み上げてきた獣害対策のノウハウに「産」「官」「学」などのさまざまな知恵を組み合わせることで、ここに来れば、新しい技術や情報が手に入り、人脈も広がるという「獣害対策版シリコンバレー」を目指す大きな挑戦です。

その名は「美郷バレー構想」。

これまで積み上げてきた獣害対策のノウハウに「産」「官」「学」などのさまざまな知恵を組み合わせることで、ここに来れば、新しい技術や情報が手に入り、人脈も広がるという「獣害対策版シリコンバレー」を目指す大きな挑戦です。

今年1月、麻布大学の江口教授と、獣害対策の総合メーカーや大手非鉄金属メーカーらが協同で、新たな研究を始めました。

それは、熊を見つけたら地域住民に注意喚起をする新たなシステム。

ワナの近くにAIを搭載したセンサーカメラを設置し、動物の種類を判別することを目指します。

先端技術を組み合わせ、農作物を守るだけでなく、住民の生活改善につなげる新世代の獣害対策です。

さらに、AIを搭載したドローンが柵の点検を行う可能性なども模索しています。

それは、熊を見つけたら地域住民に注意喚起をする新たなシステム。

ワナの近くにAIを搭載したセンサーカメラを設置し、動物の種類を判別することを目指します。

先端技術を組み合わせ、農作物を守るだけでなく、住民の生活改善につなげる新世代の獣害対策です。

さらに、AIを搭載したドローンが柵の点検を行う可能性なども模索しています。

麻布大学 生命・環境科学部 江口祐輔 教授

「農作物を守るための長い柵の点検はすごく大変で。AIカメラとドローンが点検して、『ここは修理が必要ですよ』とか。人と機械が一緒に環境を管理するような取り組みができればいいなあと思っています」

「農作物を守るための長い柵の点検はすごく大変で。AIカメラとドローンが点検して、『ここは修理が必要ですよ』とか。人と機械が一緒に環境を管理するような取り組みができればいいなあと思っています」

去年、町には麻布大学のフィールドワークセンターが開設されました。

そして年末には学生たちが3日間にわたり、美郷町内の獣害対策の現場などを見学しました。

センサーカメラを使った野生動物の撮影などにも挑み、都会ではできない体験を通じ、自然と人間の共生について学びました。

そして年末には学生たちが3日間にわたり、美郷町内の獣害対策の現場などを見学しました。

センサーカメラを使った野生動物の撮影などにも挑み、都会ではできない体験を通じ、自然と人間の共生について学びました。

美郷町では、大学生や研究者、そして企業との交流をさらに活発にし、将来的に関係人口の拡大や定住の促進に結び付けたい考えです。

島根県 美郷町 美郷バレー課 安田亮 課長

「動物との戦いではなくて、むしろ過疎とか少子高齢化という時代の波に対しての戦いだと思うんです。“災い転じて福となす” ではないけれど、鳥獣対策というマイナスの部分を悲観するだけでなく、どうプラスに変えていくのか。この戦いに自分たちだけでなく、外の人の力も加え、同じ問題に直面している地域と一緒に輪を広げていこうというのが、今、美郷町が向かっているところだというふうに思っています」

「動物との戦いではなくて、むしろ過疎とか少子高齢化という時代の波に対しての戦いだと思うんです。“災い転じて福となす” ではないけれど、鳥獣対策というマイナスの部分を悲観するだけでなく、どうプラスに変えていくのか。この戦いに自分たちだけでなく、外の人の力も加え、同じ問題に直面している地域と一緒に輪を広げていこうというのが、今、美郷町が向かっているところだというふうに思っています」

獣害をきっかけに、住民どうしの絆を深め、にぎわいと笑顔を取り戻す。

そして、ローカルビジネスを生み出し、若者の雇用や定住につなげていく。

過疎の町が、持続可能な未来を目指す挑戦の物語は、未来へと続いていきます。

そして、ローカルビジネスを生み出し、若者の雇用や定住につなげていく。

過疎の町が、持続可能な未来を目指す挑戦の物語は、未来へと続いていきます。

ディレクター(フリーランス)

望月健

10年以上、クローズアップ現代の取材に携わる

本格的な超高齢社会を迎える日本の国のカタチを考える取材を継続中

望月健

10年以上、クローズアップ現代の取材に携わる

本格的な超高齢社会を迎える日本の国のカタチを考える取材を継続中

松江放送局 ディレクター

池田桃子

平成30年入局

地方の課題、環境問題、アーティストなど島根にまつわることを幅広く取材

池田桃子

平成30年入局

地方の課題、環境問題、アーティストなど島根にまつわることを幅広く取材

6月11日(土)のNHKスペシャルで放送!

「地域づくりアーカイブス」

地域の課題解決に役立つ先進事例を集めた「地域づくりアーカイブス」

「獣害対策」の全国の取り組みをご覧いただけます!

「獣害対策」の全国の取り組みをご覧いただけます!