「アンフェアネスが嫌いなんで」なぜ響く 作家 桐野夏生の言葉

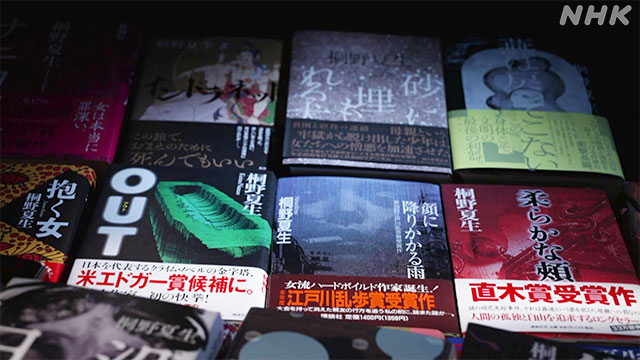

「顔に降りかかる雨」「OUT」「柔らかな頬」「グロテスク」…先の読めないストーリー展開と衝撃的な結末で時代を生き抜く人々の苦悩や“痛み”を描き続けてきた作家・桐野夏生さん、70歳。いま女性誌を中心に桐野さんの特集が組まれて大きな反響を呼んでいます。私(ディレクター)もまた、桐野さんの物語や語られる言葉にハッとさせられてきた1人。インタビューで話を伺うと、桐野さんの言葉や作品の裏には物語で社会に抗おうとする彼女の信念や覚悟がありました。(「クローズアップ現代」ディレクター 山崎真穂)

女性誌で異例の反響…「桐野夏生さんは味方だ」

この春、ファッション誌に掲載された桐野さんの最新作『燕は戻ってこない』をめぐる特集に多くの反響が寄せられました。

「あなたに責任はないよ、と言ってあげたい」(「SPUR」より)

コロナ禍で深刻化する「女性の貧困」について、その責任が本人にあるとする“自己責任論”がはびこる世の中に対し桐野夏生さんが語った言葉。4ページにわたって組まれた特集では、見えづらい、今の時代の悩みや“痛み”について独自の視点で語っています。

「自己責任論が出てきてから、底辺にいる人の苦しみが理解されづらくなりました。私は、物語の中で今困っている人、苦しんでいる人を描くことで可視化したい」(「SPUR」より)

ネット上で桐野さんの特集が公開されると、社会問題を扱う記事としては異例のアクセス数を記録。ふだんはファッションやエンターテインメントの話題が占める閲覧数のSNSのランキングで上位に食い込んだと言います。

「あなたに責任はないよ、と言ってあげたい」(「SPUR」より)

コロナ禍で深刻化する「女性の貧困」について、その責任が本人にあるとする“自己責任論”がはびこる世の中に対し桐野夏生さんが語った言葉。4ページにわたって組まれた特集では、見えづらい、今の時代の悩みや“痛み”について独自の視点で語っています。

「自己責任論が出てきてから、底辺にいる人の苦しみが理解されづらくなりました。私は、物語の中で今困っている人、苦しんでいる人を描くことで可視化したい」(「SPUR」より)

ネット上で桐野さんの特集が公開されると、社会問題を扱う記事としては異例のアクセス数を記録。ふだんはファッションやエンターテインメントの話題が占める閲覧数のSNSのランキングで上位に食い込んだと言います。

記事の公開後、SNS上には共感の言葉が次々と寄せられました。

「読んでて泣きそうになった。桐野夏生さんは味方だ」

「いかに当たり前に弱い立場に置かれていたか、泣けてくる」

その多くは、自分でも気づかなかった“痛み”に桐野さんの言葉を通じて気づけて救われたというものでした。その反応の大きさに、編集部でも驚きの声があがったといいます。

「読んでて泣きそうになった。桐野夏生さんは味方だ」

「いかに当たり前に弱い立場に置かれていたか、泣けてくる」

その多くは、自分でも気づかなかった“痛み”に桐野さんの言葉を通じて気づけて救われたというものでした。その反応の大きさに、編集部でも驚きの声があがったといいます。

企画の執筆を担当したライター・長田杏奈さん

「言葉を求めている方が多いのかなって思いましたね。社会が見ないふりをしているところ、聞こえないふりをしてる声、そこに絶対的にフォーカスしていて、自分の声が届いてない、自分の不条理が見過ごされている、ちょっとあきらめの中にいる人が希望を持てる。社会自体が縮小している中で、いちばんあおりを受けている人が飲み込んでいる声を『飲まなくていい、あなたたちが悪いんじゃない』ってちゃんとプレゼンテーションしてくれる。飲み込んでいる人が多いぶん、すごく響くんだと思います」

「言葉を求めている方が多いのかなって思いましたね。社会が見ないふりをしているところ、聞こえないふりをしてる声、そこに絶対的にフォーカスしていて、自分の声が届いてない、自分の不条理が見過ごされている、ちょっとあきらめの中にいる人が希望を持てる。社会自体が縮小している中で、いちばんあおりを受けている人が飲み込んでいる声を『飲まなくていい、あなたたちが悪いんじゃない』ってちゃんとプレゼンテーションしてくれる。飲み込んでいる人が多いぶん、すごく響くんだと思います」

悩みや痛みを丹念に描く

私が最初に桐野さんの作品と出会ったのは高校生の時。実際の事件をモチーフにした「東京島(2008)」でした。登場人物たちの狂気に巻き込まれ、頭がクラクラしながら一気に読み終えたのを記憶しています。

40年近くにわたり、数多くの作品を世に出してきた桐野さん。

累計130万部を売り上げ、映画やドラマ化もされた代表作『OUT』、直木賞を受賞した『柔らかな頬』、連合赤軍事件の実行犯の女性を独自の視点で描いた『夜の谷を行く』…ひとりひとりが直面する悩みや痛みを丹念に描く作品の数々は、国内外で高く評価されています。

40年近くにわたり、数多くの作品を世に出してきた桐野さん。

累計130万部を売り上げ、映画やドラマ化もされた代表作『OUT』、直木賞を受賞した『柔らかな頬』、連合赤軍事件の実行犯の女性を独自の視点で描いた『夜の谷を行く』…ひとりひとりが直面する悩みや痛みを丹念に描く作品の数々は、国内外で高く評価されています。

なぜ刺さる?桐野さんの言葉

なぜ、桐野さんは現代に刺さる言葉を紡ぐことができるのでしょうか。「テレビは苦手」と、これまでめったに出演することのなかった桐野さん。今回、私たちのインタビューに応じてくれました。

率直に、桐野さんの言葉がなぜ多くの人に響いていると思うかを聞いてみました。

率直に、桐野さんの言葉がなぜ多くの人に響いていると思うかを聞いてみました。

桐野夏生さん

「若い頃は『自分が未熟じゃないか』とか『努力が足りない』とか、いろいろ悩むじゃないですか。だけど悩んで努力したからといって完全に報われる訳じゃないですよね。よく考えてみると、社会の制度、システムから完全にはじかれる形になっていたとか、アンフェアネスに苦しんでいる人も結構いると思うんです。それを『全部自分のせいになるっていうのはおかしいじゃない?』って言っているだけなんです」

(それが桐野さんの訴えなんですか?)

桐野夏生さん

「訴えというか、私アンフェアネスが嫌いなんで」

「若い頃は『自分が未熟じゃないか』とか『努力が足りない』とか、いろいろ悩むじゃないですか。だけど悩んで努力したからといって完全に報われる訳じゃないですよね。よく考えてみると、社会の制度、システムから完全にはじかれる形になっていたとか、アンフェアネスに苦しんでいる人も結構いると思うんです。それを『全部自分のせいになるっていうのはおかしいじゃない?』って言っているだけなんです」

(それが桐野さんの訴えなんですか?)

桐野夏生さん

「訴えというか、私アンフェアネスが嫌いなんで」

アンフェアネスに疑問 最新作にも

インタビューの中で桐野さんが繰り返し語った言葉、アンフェアネス(=不公平)。その言葉を聞いたときに思い出したのが、桐野さんが一貫して書いてきた「女性たち1人1人の姿」です。

最新作『燕は戻ってこない』でも、アンフェアな立場に置かれる女性が描かれています。女性の貧困や生殖医療ビジネスをテーマにしたこの作品。日本では合法化されていない代理母ビジネスを描いた物語です。

主人公は、地方から上京し非正規雇用で働く29歳の女性・リキ。月収は、手取り14万円。「腹の底から金と安心がほしい」と、いまの生活から抜け出すために1000万円で「代理母」になることを選択します。

リキの場合、代理出産する女性自身の卵子を用いて人工授精で懐胎する方法(サロガシー)がとられ、女性の身体の価値そのものが学歴や年齢でランキング化されるという容赦のない状況も描かれます。

代理出産の依頼主は、卵子の老化と不育症で出産を諦めた44歳の悠子。バレエダンサーである夫と姑に「遺伝子を残したい」と切望され、やむなく健康で若いリキに代理出産を依頼することに同意します。

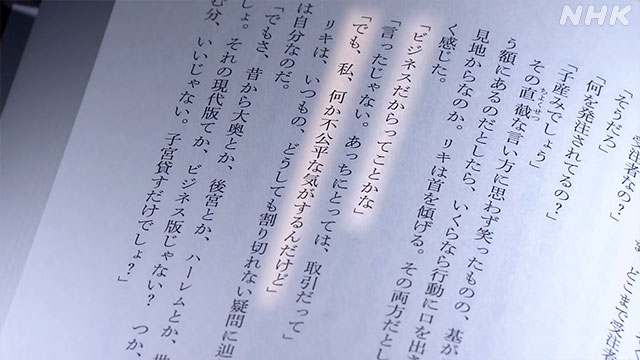

大金の見返りとして、悠子の夫から「母体の健康が第一」だと行動や自由を制限されるリキ。次第に自らの意志や尊厳までも奪われていることに疑問を抱き、こう口にします。

最新作『燕は戻ってこない』でも、アンフェアな立場に置かれる女性が描かれています。女性の貧困や生殖医療ビジネスをテーマにしたこの作品。日本では合法化されていない代理母ビジネスを描いた物語です。

主人公は、地方から上京し非正規雇用で働く29歳の女性・リキ。月収は、手取り14万円。「腹の底から金と安心がほしい」と、いまの生活から抜け出すために1000万円で「代理母」になることを選択します。

リキの場合、代理出産する女性自身の卵子を用いて人工授精で懐胎する方法(サロガシー)がとられ、女性の身体の価値そのものが学歴や年齢でランキング化されるという容赦のない状況も描かれます。

代理出産の依頼主は、卵子の老化と不育症で出産を諦めた44歳の悠子。バレエダンサーである夫と姑に「遺伝子を残したい」と切望され、やむなく健康で若いリキに代理出産を依頼することに同意します。

大金の見返りとして、悠子の夫から「母体の健康が第一」だと行動や自由を制限されるリキ。次第に自らの意志や尊厳までも奪われていることに疑問を抱き、こう口にします。

「ビジネスだからってことかな」

「でも、私、何か不公平な気がするんだけど」

(『燕は戻ってこない』より)

「これは小説だから…」という言葉では済まされない、リアリティーを持った桐野さんの物語。

この作品の場合は、リキが圧倒的に弱い立場に置かれていますが、代理出産を依頼する悠子の気持ちも克明に描かれるからこそ、正論だけでは割り切れない問いを私たちに投げかけています。

「でも、私、何か不公平な気がするんだけど」

(『燕は戻ってこない』より)

「これは小説だから…」という言葉では済まされない、リアリティーを持った桐野さんの物語。

この作品の場合は、リキが圧倒的に弱い立場に置かれていますが、代理出産を依頼する悠子の気持ちも克明に描かれるからこそ、正論だけでは割り切れない問いを私たちに投げかけています。

桐野夏生さん

「人間の気持ちはいろいろです。醜い面もあれば、差別的な気持ちもある。きれいなことばかりじゃないですよね。だから、負の部分も書いていこうと思っています。私の小説はわりと、あまりいい人間が出てこないって言われるんです。やっぱり何か、醜い人間の姿というか、そういうものもちゃんと書かなきゃいけないと思います。本の中もフェアネスで描き切ろう、と」

「人間の気持ちはいろいろです。醜い面もあれば、差別的な気持ちもある。きれいなことばかりじゃないですよね。だから、負の部分も書いていこうと思っています。私の小説はわりと、あまりいい人間が出てこないって言われるんです。やっぱり何か、醜い人間の姿というか、そういうものもちゃんと書かなきゃいけないと思います。本の中もフェアネスで描き切ろう、と」

「悩みの実態を知りたくて書く」

『燕は戻ってこない』に限らず、桐野さんの作品には、社会からは見えづらい痛みや悩み、苦しみを抱えた主人公たちが描かれています。

『OUT』では「平凡な主婦」と呼ばれながら、それぞれ家庭内に問題を抱えた女性たち。『砂に埋もれる犬』では虐待を受ける少年…アンフェアで不条理な状況に苦しめられながらも、誰にも気づかれない彼らの声。

私は、桐野さんが作品や登場人物を通して、きっと社会に何かを訴えようとしているのだと思っていました。ところが、そのことを問うと、桐野さんからは意外な答えが返ってきました。

『OUT』では「平凡な主婦」と呼ばれながら、それぞれ家庭内に問題を抱えた女性たち。『砂に埋もれる犬』では虐待を受ける少年…アンフェアで不条理な状況に苦しめられながらも、誰にも気づかれない彼らの声。

私は、桐野さんが作品や登場人物を通して、きっと社会に何かを訴えようとしているのだと思っていました。ところが、そのことを問うと、桐野さんからは意外な答えが返ってきました。

桐野夏生さん

「メッセージを込めてそれを発信するとかじゃないんです。私は小説の中で、“悩む人”を書いていますが、寄り添うというよりも、その悩みの実態を知りたくて書いています。その人がどういう痛みを持って、それに対してどう考えているのか。その登場人物に寄り添ってはいますが、答えを出してはいない。寄り沿っていることを、読者の方は代弁と思ってくださるのかもしれませんが、同化ではない。そこに何かメッセージを込めることもありません。小説ってそういうものではないんです。メッセージを込めてそれを発信するのではなくて、その登場人物のいる世界全体を描いているので、『その世界の中で読むことで味わってください』と提示しています」

「メッセージを込めてそれを発信するとかじゃないんです。私は小説の中で、“悩む人”を書いていますが、寄り添うというよりも、その悩みの実態を知りたくて書いています。その人がどういう痛みを持って、それに対してどう考えているのか。その登場人物に寄り添ってはいますが、答えを出してはいない。寄り沿っていることを、読者の方は代弁と思ってくださるのかもしれませんが、同化ではない。そこに何かメッセージを込めることもありません。小説ってそういうものではないんです。メッセージを込めてそれを発信するのではなくて、その登場人物のいる世界全体を描いているので、『その世界の中で読むことで味わってください』と提示しています」

痛みを「言葉にしてくれた」

作品に社会へのメッセージを込めるのではなく、あくまで登場人物の境遇や悩み、そのディテールを徹底的に描き切ることで、それぞれの“痛み”を可視化しようとする桐野さん。

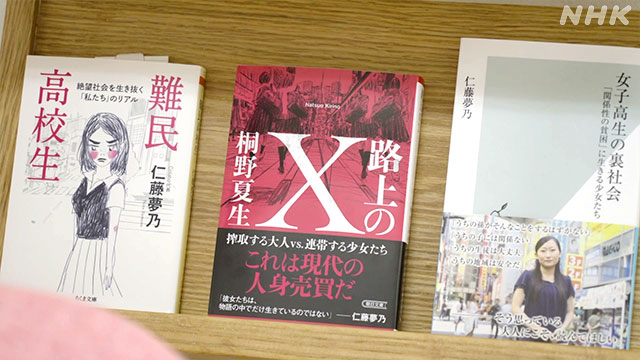

彼女が紡ぎ出す言葉から“一緒に戦ってくれる”と感じた人もいます。行き場をなくした10代の女性を支援する活動をしている、仁藤夢乃さんです。

高校生の時、家と学校に居場所を失い、東京・渋谷の街をさまよっていたという仁藤さん。桐野さんからある作品で取材を受け、この街の現実を伝えました。

高校生の時、家と学校に居場所を失い、東京・渋谷の街をさまよっていたという仁藤さん。桐野さんからある作品で取材を受け、この街の現実を伝えました。

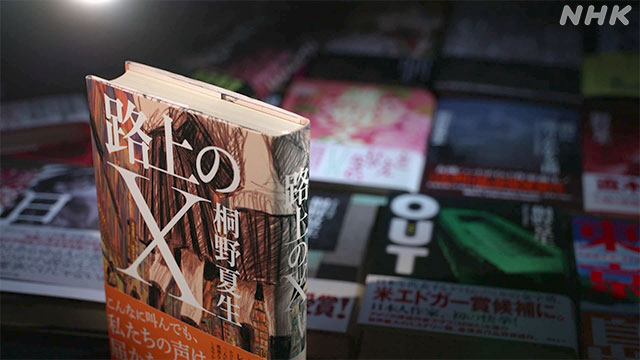

「路上のX」ーー

渋谷の街で「JKビジネス」に引きずり込まれる女子高生たちの物語です。世間からは“非行少女”とくくられがちな彼女たちが、どんな痛みを抱えながら生きているのかが克明に描かれています。作品の中で、主人公たちは次々と、自分たちの背負っている“痛み”を口にします。

「女子高生を買う男たちは、女子高生たちは、遊ぶ金が欲しいから、平気で身を売っていると蔑んでいる」「金で買っている意識なんか皆無だった。むしろリオナを助ける『神』だと思っていた節さえあった」(『路上のX』より)

仁藤さんは、当時自分たちで言い表せなかった感情や痛みを、少女たちが言葉にしてくれたことで、桐野さんの物語や存在に心強さを感じたと言います。

渋谷の街で「JKビジネス」に引きずり込まれる女子高生たちの物語です。世間からは“非行少女”とくくられがちな彼女たちが、どんな痛みを抱えながら生きているのかが克明に描かれています。作品の中で、主人公たちは次々と、自分たちの背負っている“痛み”を口にします。

「女子高生を買う男たちは、女子高生たちは、遊ぶ金が欲しいから、平気で身を売っていると蔑んでいる」「金で買っている意識なんか皆無だった。むしろリオナを助ける『神』だと思っていた節さえあった」(『路上のX』より)

仁藤さんは、当時自分たちで言い表せなかった感情や痛みを、少女たちが言葉にしてくれたことで、桐野さんの物語や存在に心強さを感じたと言います。

仁藤夢乃さん

「『路上のX』を読んで、本当にうちらの物語じゃんって。当時は嫌だな、うざい、きもい、やめてって思っていたことが、桐野さんが言葉にしてくれているんです。『自分の痛みってそういうことだったんだ』って、すごく言葉にしてくれていると思います。それっておかしいよね、って声をあげていくことが現状を変える力になると思うんですよね」

「『路上のX』を読んで、本当にうちらの物語じゃんって。当時は嫌だな、うざい、きもい、やめてって思っていたことが、桐野さんが言葉にしてくれているんです。『自分の痛みってそういうことだったんだ』って、すごく言葉にしてくれていると思います。それっておかしいよね、って声をあげていくことが現状を変える力になると思うんですよね」

仁藤さんはいま、支援する少女たちが出入りするスペースに桐野さんの本を置いています。

仁藤夢乃さん

「自分が見えてなかった事に気づかせる。桐野さんの物語には、そういう力があるんじゃないかと思います。性搾取の中にいたりすると、自分がいま受けている被害がなんなのか、被害なのかどうかすらもわからない。諦めてしまう中で、私たちだけじゃなくて、この小説の中にも闘っている女の子たちがいるし、この小説を書いてくれた桐野さんも一緒に声を上げてくれているし、こういうわかってくれる人もいるんだなって」

「自分が見えてなかった事に気づかせる。桐野さんの物語には、そういう力があるんじゃないかと思います。性搾取の中にいたりすると、自分がいま受けている被害がなんなのか、被害なのかどうかすらもわからない。諦めてしまう中で、私たちだけじゃなくて、この小説の中にも闘っている女の子たちがいるし、この小説を書いてくれた桐野さんも一緒に声を上げてくれているし、こういうわかってくれる人もいるんだなって」

痛みの根底には安易な“ラベリング”

多くの人が外からは見えにくい“痛み”を抱えている今、どうしたら生きやすくなるのか。桐野さんは、“痛み”の根底には、人や物事をひとくくりにする=“ラベリング”をしてしまう風潮があると感じています。

桐野夏生さん

「ラベリングされると、楽なように見えますが、新たな枠にはめられる自分は苦しいんじゃないですかね。安易なラベリングには、なるべく抗おうとは思っています。そのために仕事をしていると思うんだけど。『燕は戻ってこない』でもやっぱり、“貧困の女の人”とか“生殖医療”とかね、わりとそうくくられることが多くて。私は結構面白い物語じゃないかと思っていたんですけど、そういうくくられ方をすると、今度その“くくり”がひとり歩きするので『それだけじゃないんだよな』と思います」

「ラベリングされると、楽なように見えますが、新たな枠にはめられる自分は苦しいんじゃないですかね。安易なラベリングには、なるべく抗おうとは思っています。そのために仕事をしていると思うんだけど。『燕は戻ってこない』でもやっぱり、“貧困の女の人”とか“生殖医療”とかね、わりとそうくくられることが多くて。私は結構面白い物語じゃないかと思っていたんですけど、そういうくくられ方をすると、今度その“くくり”がひとり歩きするので『それだけじゃないんだよな』と思います」

桐野さんが指摘する“ラベリング”は、私たちメディアで働く人間にとって耳の痛い話でした。情報をわかりやすく伝えようとするために、複雑な問題をわかりやすい枠にはめこむことで、問題がわい小化してしまう――これまで、私自身も番組を作りながら何度も直面した悩みでもありました。

こうした“ラベリング”が繰り返されることで、また声なき“痛み”が生まれてしまう。だからこそ、桐野さんはフェア(公平)に、一人ひとりの主人公が善悪に揺れ動く姿全てを緻密に描いてきたのかもしれないと、私は感じました。

こうした“ラベリング”が繰り返されることで、また声なき“痛み”が生まれてしまう。だからこそ、桐野さんはフェア(公平)に、一人ひとりの主人公が善悪に揺れ動く姿全てを緻密に描いてきたのかもしれないと、私は感じました。

桐野夏生さん

「物語なので、その人がどういう人で何を考えて、こういう人に会うとどういう反応するか、どういう食べ物が好きで、何が趣味で…とか、そういう“個”を書くことによって『こういう人間もいるんだよ』ってことで共感を得られるかわかりませんけれども、やっぱり“個”を描かないと小説にならないんだと思います。それこそラベリングになっちゃう。『この人はこんな人』みたいな結果、適当なラベリングになっちゃうじゃないですか。だから“個”を描くことが、ラベリングに対する“抗い”ではありますね」

(具体的に、どう抗うんですか?)

桐野夏生さん

「そういう事をされたくない主人公を書くとか。それこそ“一線を超える”人たちを書いてけば、抗いになるだろうと。一線を超えて悩んで、あるいは一線を超えて罪を犯して…。一線を超えることって怖いじゃないですか。どうしても超えられないものってみんな持ってるでしょ? 倫理的にも道徳的にも。あるいは何か社会通念的に。そういうものを物語の中で壊していくということが、おもしろいと思っているんでしょうね、私の中でね」

「物語なので、その人がどういう人で何を考えて、こういう人に会うとどういう反応するか、どういう食べ物が好きで、何が趣味で…とか、そういう“個”を書くことによって『こういう人間もいるんだよ』ってことで共感を得られるかわかりませんけれども、やっぱり“個”を描かないと小説にならないんだと思います。それこそラベリングになっちゃう。『この人はこんな人』みたいな結果、適当なラベリングになっちゃうじゃないですか。だから“個”を描くことが、ラベリングに対する“抗い”ではありますね」

(具体的に、どう抗うんですか?)

桐野夏生さん

「そういう事をされたくない主人公を書くとか。それこそ“一線を超える”人たちを書いてけば、抗いになるだろうと。一線を超えて悩んで、あるいは一線を超えて罪を犯して…。一線を超えることって怖いじゃないですか。どうしても超えられないものってみんな持ってるでしょ? 倫理的にも道徳的にも。あるいは何か社会通念的に。そういうものを物語の中で壊していくということが、おもしろいと思っているんでしょうね、私の中でね」

想像力で社会は寛容になる

いまの窮状から抜け出すために代理母になること、平凡な主婦がバラバラ殺人を決断すること…桐野作品の主人公たちは、一線を超える=自らの「枠」を飛び出すことで、それまで想像もつかなかった新たな世界に踏み出していきます。

“ラベリング”があふれる今の世の中で、私たちに何が必要なのか――

インタビューの最後に聞くと、桐野さんらしい答えが返ってきました。

“ラベリング”があふれる今の世の中で、私たちに何が必要なのか――

インタビューの最後に聞くと、桐野さんらしい答えが返ってきました。

桐野夏生さん

「小説を読むことによって、想像力が培われるっていうのは、私はいつも言っているんですけど、人に対する思いやりといいますか。人が何を考えているか、それから『この人はこういう人なんじゃないか』とか、いろいろなことを他人に対して考えられるということなんじゃないかなと思うんですね。そうすると、他人に対してラベルはりしないで考えられるようになるので、寛容な社会になっていくと思うんですね。寛容になるというか、想像力あるほうが面白く生きられると思います」

「小説を読むことによって、想像力が培われるっていうのは、私はいつも言っているんですけど、人に対する思いやりといいますか。人が何を考えているか、それから『この人はこういう人なんじゃないか』とか、いろいろなことを他人に対して考えられるということなんじゃないかなと思うんですね。そうすると、他人に対してラベルはりしないで考えられるようになるので、寛容な社会になっていくと思うんですね。寛容になるというか、想像力あるほうが面白く生きられると思います」

社会番組部 ディレクター

山崎真穂

2015年入局

詩人・茨木のり子の特集番組などを制作。

桐野さんの本を読むと数日間余韻から抜けられない。

あまりのリアルさに夢でうなされることも…

山崎真穂

2015年入局

詩人・茨木のり子の特集番組などを制作。

桐野さんの本を読むと数日間余韻から抜けられない。

あまりのリアルさに夢でうなされることも…

番組情報2022年6月1日(水)放送クローズアップ現代「その“痛み”を抱きしめて?作家・桐野夏生さんの問いかけ?」