子どもたちの笑顔の写真展~撮影したのは元戦場カメラマン

この春、滋賀県の人口2万の小さな町で、ある写真展が開かれました。

テーマは「子どもたちの笑顔」。

モデルは生活のなかで常に医療的なケアが必要な子どもたち。

撮影したのは世界の紛争地域で取材してきた「元戦場カメラマン」でした。

この異色の組み合わせで開催に至った写真展、取材を進めると、1枚1枚の写真に込められた特別な思いがありました。

(大津放送局 記者 吉場久之)

テーマは「子どもたちの笑顔」。

モデルは生活のなかで常に医療的なケアが必要な子どもたち。

撮影したのは世界の紛争地域で取材してきた「元戦場カメラマン」でした。

この異色の組み合わせで開催に至った写真展、取材を進めると、1枚1枚の写真に込められた特別な思いがありました。

(大津放送局 記者 吉場久之)

笑顔をありがとう

記者生活31年目となる私がこの写真展を取材しようと思ったきっかけは、1冊の写真集でした。

タイトルは「笑顔をありがとう」。

クラウドファンディングで去年7月に出版されたこの本、滋賀県内の学校や図書館など400か所以上のほか報道機関にも寄贈されました。

たまたまこの本を手に取った私の目に飛び込んできたのは、子どもたちの笑顔。

タイトルは「笑顔をありがとう」。

クラウドファンディングで去年7月に出版されたこの本、滋賀県内の学校や図書館など400か所以上のほか報道機関にも寄贈されました。

たまたまこの本を手に取った私の目に飛び込んできたのは、子どもたちの笑顔。

子どもたちはいずれも重い障害があり医療的な介護が常に必要だといいます。

今年春、この写真を集めた展示会が開かれることを知り、取材したいと思ったのです。

今年春、この写真を集めた展示会が開かれることを知り、取材したいと思ったのです。

“ふぁみりぃ”を訪ねてみると

写真展を開いた社会福祉法人を訪ねてみました。

滋賀県彦根市の住宅街にひっそりと建つ2階建ての民家のような事務所。

訪問看護ステーションとデイサービス、障害児の相談支援施設が一体となった地域包括ケアステーション「森のお家」です。

目的のデイサービス施設「ふぁみりぃ」は1階にありました。

まず目に飛び込んできたのは、検温器や消毒液など新型コロナの対策グッズ。

病院のような対策の徹底ぶりです。

それもそのはず、ここに通うのは、重い障害や難病で医療的なケアが必要な子どもたちばかり。

たんの吸引や人工呼吸器の装着などが欠かせません。

新型コロナへの感染は、命の危険に直結します。

改めて今回の取材の難しさを気づかされ、施設のスタッフの案内で中に入ります。

滋賀県彦根市の住宅街にひっそりと建つ2階建ての民家のような事務所。

訪問看護ステーションとデイサービス、障害児の相談支援施設が一体となった地域包括ケアステーション「森のお家」です。

目的のデイサービス施設「ふぁみりぃ」は1階にありました。

まず目に飛び込んできたのは、検温器や消毒液など新型コロナの対策グッズ。

病院のような対策の徹底ぶりです。

それもそのはず、ここに通うのは、重い障害や難病で医療的なケアが必要な子どもたちばかり。

たんの吸引や人工呼吸器の装着などが欠かせません。

新型コロナへの感染は、命の危険に直結します。

改めて今回の取材の難しさを気づかされ、施設のスタッフの案内で中に入ります。

しかし、施設内は、そういった重い現実とは裏腹に、とても明るい雰囲気でした。

おもちゃで遊んだり、絵本を読んだり。

体が動かせず、ずっとベッドで休んだままでも、悲壮感は感じません。

一般の保育園や幼稚園とさほど変わらず、むしろそれ以上ににぎやかな印象でした。

おもちゃで遊んだり、絵本を読んだり。

体が動かせず、ずっとベッドで休んだままでも、悲壮感は感じません。

一般の保育園や幼稚園とさほど変わらず、むしろそれ以上ににぎやかな印象でした。

0歳から20代までの30人の姿

自分が持っていたイメージとのギャップに驚きつつ、施設を運営する柴田惠子理事長に話を聞いてみました。

柴田さんによると、施設に通うのは、0歳から20代までのおよそ30人。

柴田さんによると、施設に通うのは、0歳から20代までのおよそ30人。

ひとくちに医療的なケアが必要な子どもと言いますが、障害の程度や必要なケアはさまざまです。

例えば、生まれたときから24時間、人工呼吸器が必要な女の子。

口から食事がとれないため、鼻や口につけたチューブから栄養をとる必要のある子ども。

定期的にたんの吸引が必要な子ども。

ひとりで歩くことや立つことさえ困難な子どもたちを、大勢目の当たりにしました。

子どもによって食事の方法や食べられるものも違うため、食事やおやつも1人1人にあわせて用意された特別のものが必要です。

例えば、生まれたときから24時間、人工呼吸器が必要な女の子。

口から食事がとれないため、鼻や口につけたチューブから栄養をとる必要のある子ども。

定期的にたんの吸引が必要な子ども。

ひとりで歩くことや立つことさえ困難な子どもたちを、大勢目の当たりにしました。

子どもによって食事の方法や食べられるものも違うため、食事やおやつも1人1人にあわせて用意された特別のものが必要です。

24時間 子どもたちから目が離せない

なぜ、医療的なケアが必要な子どもたちが通う施設をつくろうと思ったのか、理事長の柴田さんに尋ねると、ご自身の人生との関わりを話してくれました。

今年で68歳になる柴田さんは、自分の子どもにも障害がありました。

地元の病院で30年以上にわたって看護師を務め、訪問看護やがん患者の緩和ケアなどに携わってきました。

訪問看護で医療的ケアが必要な子どもたちと接するなかで、8年前、還暦を前に退職して訪問看護ステーションを立ち上げ、ある決意をします。

人工呼吸器やたんの吸引など、24時間、目が離せない、医療的ケアが必要な子どもたち。

そんな子どもだけでなく、親たち、そしてその家庭も支えたいと考えたのです。

柴田さんはその思いを、こう振り返ります。

今年で68歳になる柴田さんは、自分の子どもにも障害がありました。

地元の病院で30年以上にわたって看護師を務め、訪問看護やがん患者の緩和ケアなどに携わってきました。

訪問看護で医療的ケアが必要な子どもたちと接するなかで、8年前、還暦を前に退職して訪問看護ステーションを立ち上げ、ある決意をします。

人工呼吸器やたんの吸引など、24時間、目が離せない、医療的ケアが必要な子どもたち。

そんな子どもだけでなく、親たち、そしてその家庭も支えたいと考えたのです。

柴田さんはその思いを、こう振り返ります。

柴田さん

「重度の障害のある子どもと自宅で生活する家族の日々の大変さを、少しでも受け止めて和らげられるような場所。子どもたち自身はもちろんのこと、障害のある子どもをどうやって育てていけばいいのかと悩んでいる家族のよりどころ、居場所になるような施設をつくりたかった」

「重度の障害のある子どもと自宅で生活する家族の日々の大変さを、少しでも受け止めて和らげられるような場所。子どもたち自身はもちろんのこと、障害のある子どもをどうやって育てていけばいいのかと悩んでいる家族のよりどころ、居場所になるような施設をつくりたかった」

子どもたちの楽しみを奪った…コロナ

施設を開設した柴田さんが力を入れたのが、子どもたちの笑顔を増やすこと。

そして、多くの人たちに医療的ケア児について知ってもらうことでした。

そして、多くの人たちに医療的ケア児について知ってもらうことでした。

自分で自由に動けない子どもたちに非日常を体験してもらいたい。

企画したのが、音楽会やプラネタリウムの鑑賞会などのイベントでした。

年に1回開かれるこうしたイベントを子どもたちは心待ちにしていました。

ところが、、、、

おととし(2020年)、新型コロナの感染拡大が影を落とします。

密になるイベントは開けなくなりました。

さらにほとんどの子どもたちは、ひとりでは自由に外出できず、施設と病院、そして自宅だけが生活の中心です。

子どもたちが外部と交流する機会は一層少なくなりました。

企画したのが、音楽会やプラネタリウムの鑑賞会などのイベントでした。

年に1回開かれるこうしたイベントを子どもたちは心待ちにしていました。

ところが、、、、

おととし(2020年)、新型コロナの感染拡大が影を落とします。

密になるイベントは開けなくなりました。

さらにほとんどの子どもたちは、ひとりでは自由に外出できず、施設と病院、そして自宅だけが生活の中心です。

子どもたちが外部と交流する機会は一層少なくなりました。

子どもたちに心に残る楽しい体験を

どうしたら子どもたちに心に残る楽しい体験をさせてあげられるだろう。

柴田さんたちが思いついたのが、子どもたちの何気ない日常の姿を写真に収めることでした。

そして撮った写真を地域に配り、さらに写真展を開けば、子どもたちの存在をより多くの人たちに知ってもらえるのではないか、そう考えたといいます。

柴田さんたちが思いついたのが、子どもたちの何気ない日常の姿を写真に収めることでした。

そして撮った写真を地域に配り、さらに写真展を開けば、子どもたちの存在をより多くの人たちに知ってもらえるのではないか、そう考えたといいます。

柴田さん

「子どもたちはずっと入院していたり、学校も養護学校だったりして、地域の皆さんと出会うことも少ないので、存在そのものが知られていないことが多いのです。自分たちの地域にこんなに重い障害がありながら懸命に生きている子どもたちがいるということを知ってもらって、親だけでなく地域全体で子どもたちのことを考えていくきっかけになればいいなという思いでした」

「子どもたちはずっと入院していたり、学校も養護学校だったりして、地域の皆さんと出会うことも少ないので、存在そのものが知られていないことが多いのです。自分たちの地域にこんなに重い障害がありながら懸命に生きている子どもたちがいるということを知ってもらって、親だけでなく地域全体で子どもたちのことを考えていくきっかけになればいいなという思いでした」

写真集の話はトントン拍子で進みます。

必要な資金をクラウドファンディングで呼びかけたところ、わずか2か月で目標の300万円が集まりました。

必要な資金をクラウドファンディングで呼びかけたところ、わずか2か月で目標の300万円が集まりました。

撮影を依頼されたのは元戦場カメラマン

柴田さんが写真の撮影を依頼したのは、大津市の写真家、國森康弘さんです。

もともと新聞記者だった國森さんは、イラク戦争をきっかけに独立し、中東など世界の紛争地を回り、戦争や貧困の問題を取材していました。

もともと新聞記者だった國森さんは、イラク戦争をきっかけに独立し、中東など世界の紛争地を回り、戦争や貧困の問題を取材していました。

國森さんは、帰国後、戦場とは別のテーマの取材を始めます。

それが「看取り」でした。

遠い異国の地で多くの命と向き合ううちに、日本でも命の重みを伝えたいと思うようになったといいます。

実は、私(記者)も10年ほど前、國森さんを取材したことがあり、よく知る人物でした。

國森さんは、滋賀県東近江市の過疎地域、さらには東日本大震災の被災地で、高齢者の「看取り」の現場に立ち会い、最期を撮り続けていました。

それが「看取り」でした。

遠い異国の地で多くの命と向き合ううちに、日本でも命の重みを伝えたいと思うようになったといいます。

実は、私(記者)も10年ほど前、國森さんを取材したことがあり、よく知る人物でした。

國森さんは、滋賀県東近江市の過疎地域、さらには東日本大震災の被災地で、高齢者の「看取り」の現場に立ち会い、最期を撮り続けていました。

私が、國森さんと知り合ったのは、ちょうどこの頃でした。

國森さんに撮影を依頼した柴田さんも、訪問看護をしていた時から、國森さんが、高齢者が自宅で見送られながら最期を迎える「看取り」を撮り続けていることを知っていました。

常に命と向き合い続けてきた國森さんだからこそ、撮影を依頼したのかもしれません。

國森さんに撮影を依頼した柴田さんも、訪問看護をしていた時から、國森さんが、高齢者が自宅で見送られながら最期を迎える「看取り」を撮り続けていることを知っていました。

常に命と向き合い続けてきた國森さんだからこそ、撮影を依頼したのかもしれません。

元戦場カメラマンが撮る笑顔

今年3月、私は國森さんの撮影に同行させてもらいました。

國森さんも、撮影を始める前は施設の子どもたちに対して、重い病気で体も自由に動かせず、悲壮感のようなものが漂っているのではないかという先入観を抱いていたそうです。

しかし施設に通って撮影を続けるうちに、子どもたちのわずかな表情の変化や動きにも気づくようになったといいます。

しかし施設に通って撮影を続けるうちに、子どもたちのわずかな表情の変化や動きにも気づくようになったといいます。

國森さん

「ほとんどベッドに寝たきりで、一見すると表情の変化がないような子どもであっても、ファインダーからのぞくと、ほおが紅潮したり、わずか数ミリ程度口角が上がったような変化で、喜びやうれしさを伝えようとしている。そしてそれがこの子どもにとって満面の笑顔、大輪のひまわりのような笑顔なんだっていうことを教えてもらった」

「ほとんどベッドに寝たきりで、一見すると表情の変化がないような子どもであっても、ファインダーからのぞくと、ほおが紅潮したり、わずか数ミリ程度口角が上がったような変化で、喜びやうれしさを伝えようとしている。そしてそれがこの子どもにとって満面の笑顔、大輪のひまわりのような笑顔なんだっていうことを教えてもらった」

ほうちゃんが教えてくれたのは

國森さんは施設だけでなく子どもたちの自宅にも撮影に訪れました。

家族と過ごすかけがえのない日常の中で子どもたちが見せる表情を捉えたかったからです。

家族と過ごすかけがえのない日常の中で子どもたちが見せる表情を捉えたかったからです。

ほうちゃんもその1人です。

ほうちゃんは3人きょうだいの真ん中で9歳の男の子です。

重い病気で、生まれたときから、ひとりで歩いたり、食事をしたりすることができません。

ほうちゃんは3人きょうだいの真ん中で9歳の男の子です。

重い病気で、生まれたときから、ひとりで歩いたり、食事をしたりすることができません。

それでも2つ上のお姉ちゃんと同じ小学校に通えるようになり、いまでは小学4年生。

ゆっくりですが成長していくほうちゃんの姿に家族は励まされたと言います。

國森さんは、ほうちゃんをはじめ子どもたちの撮影を続けるうち、「体の内側から湧き出るような生命力」を感じるようになったそうです。

ファインダーを通じてわずかな表情の変化や何気ないしぐさからその生命力を感じた瞬間、思わずシャッターを切っているといいます。

ゆっくりですが成長していくほうちゃんの姿に家族は励まされたと言います。

國森さんは、ほうちゃんをはじめ子どもたちの撮影を続けるうち、「体の内側から湧き出るような生命力」を感じるようになったそうです。

ファインダーを通じてわずかな表情の変化や何気ないしぐさからその生命力を感じた瞬間、思わずシャッターを切っているといいます。

ほうちゃんの母親

「障害の告知を受けたときは、どうやってこの子を育てていけばいいのかと、とても落ち込んだ気持ちになりましたが、周囲に支えられて育てていくうちに、この子にも可能性がいっぱいあるんだと思えるようになり、子どもからたくさんのことを学べました」

「障害の告知を受けたときは、どうやってこの子を育てていけばいいのかと、とても落ち込んだ気持ちになりましたが、周囲に支えられて育てていくうちに、この子にも可能性がいっぱいあるんだと思えるようになり、子どもからたくさんのことを学べました」

ほうちゃんの姉

「ほうちゃんといると、いろんな人の視線を感じることがあるけれど、私はみんながほうちゃんに憧れているんだと思っていました。ほうちゃんが自分の弟だったことで、ほかの人には気づけず悩めないことがあることがわかりました。そしてみんなと同じ学校に通ったり、できることが少しずつ増えています。ほうちゃんがいてくれてうれしいと思えることがあって、すごくよかったなと思います。自慢の弟です」

「ほうちゃんといると、いろんな人の視線を感じることがあるけれど、私はみんながほうちゃんに憧れているんだと思っていました。ほうちゃんが自分の弟だったことで、ほかの人には気づけず悩めないことがあることがわかりました。そしてみんなと同じ学校に通ったり、できることが少しずつ増えています。ほうちゃんがいてくれてうれしいと思えることがあって、すごくよかったなと思います。自慢の弟です」

子どもたちの何気ない日常を撮り続けるうちに、國森さんにも気づきがあったといいます。

國森さん

「子どもたちは、単に一方的にケアを受けたり、支えられたりする存在ではなくて、その周りにいる人たちが生きる力とかさまざまな学びを得るとか、お互いに支え合うような関係にあると気づいた」

「子どもたちは、単に一方的にケアを受けたり、支えられたりする存在ではなくて、その周りにいる人たちが生きる力とかさまざまな学びを得るとか、お互いに支え合うような関係にあると気づいた」

さらにもう1つ、気づいたことがありました。

子どもたちの懸命な姿に命の尊さや生きる意味を感じ、周りの人に力を与えている。

それは、命の尊さや生き方を考えさせられた「看取り」とも、どこか通じるものがあるのではないかと感じたといいます。

その言葉に、10年前に私が國森さんとともに「看取り」の取材をしたときのことを思い出しました。

自宅で病気のお年寄りを介護するという悲壮感はなく、ご本人も家族も、とにかく笑顔が印象的でした。

國森さんは、海外の戦場でも、そして日本の看取りの現場でも、常に人の命と向き合い続けてきました。その國森さんだからこそ、子どもたちの笑顔を通じてその強い生命力に気づき、命の重さ、尊さを多くの人に伝えることができるのだと感じました。

子どもたちの懸命な姿に命の尊さや生きる意味を感じ、周りの人に力を与えている。

それは、命の尊さや生き方を考えさせられた「看取り」とも、どこか通じるものがあるのではないかと感じたといいます。

その言葉に、10年前に私が國森さんとともに「看取り」の取材をしたときのことを思い出しました。

自宅で病気のお年寄りを介護するという悲壮感はなく、ご本人も家族も、とにかく笑顔が印象的でした。

國森さんは、海外の戦場でも、そして日本の看取りの現場でも、常に人の命と向き合い続けてきました。その國森さんだからこそ、子どもたちの笑顔を通じてその強い生命力に気づき、命の重さ、尊さを多くの人に伝えることができるのだと感じました。

写真に添えられた家族のメッセージ

こうした多くの人たちの思いが込められた写真展は、今年春、滋賀県愛荘町で開催されました。

会場には國森さんがこれまでに撮った1万5000点以上の写真から選ばれた、50点のパネルが展示されました。

会場には國森さんがこれまでに撮った1万5000点以上の写真から選ばれた、50点のパネルが展示されました。

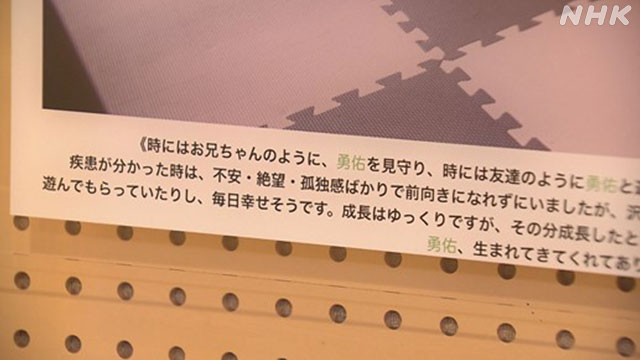

写真には家族や施設のスタッフの思いがつづられたメッセージが添えられていました。

先天性の遺伝子の病気で体が自由に動かせない子どもに、両親が送ったメッセージです。

先天性の遺伝子の病気で体が自由に動かせない子どもに、両親が送ったメッセージです。

「疾患がわかった時は不安、絶望、孤独感ばかりで前向きになれずにいましたが、今では笑顔に癒やされています。生まれてきてくれてありがとう!」

重い運動機能の障害がある女の子へ 母親からのメッセージ

「障害のあることを受け入れられず必死になっていた赤ちゃんの頃。現実に泣き崩れたことも懐かしい思い出です。“歩けますように” 無理だと分かっていても願いを書き続けた七夕。今、手を引いて歩いているのが夢のようです。お母さんは生きるパワーをもらっているよ。」

「障害のあることを受け入れられず必死になっていた赤ちゃんの頃。現実に泣き崩れたことも懐かしい思い出です。“歩けますように” 無理だと分かっていても願いを書き続けた七夕。今、手を引いて歩いているのが夢のようです。お母さんは生きるパワーをもらっているよ。」

そして、両親にはさまれてほほえむ、ほうちゃんの写真には、母親からのメッセージがつづられていました。

「ほうちゃんはいつでもお母さんの先生で、ほうちゃんがかけがえのない存在であることが全てで 自然に生きていきたいな。一歩一歩進んでいこう」

親がいなくなったあとどうするのか…将来への不安

写真展の期間中には、「障害者が地域で家族と生きること」をテーマに講演が行われました。

来場者を前に日々の思いを語ったのは、子どもの母親2人。

来場者を前に日々の思いを語ったのは、子どもの母親2人。

子どもが養護学校の中学部に通っている磯谷さん

「はじめのうちは桜の花を見てもきれいだと感じることができないほど心に余裕がなかったけれど、いまは家族みんなで食卓を囲むことにも喜びを感じられるようになった」

「はじめのうちは桜の花を見てもきれいだと感じることができないほど心に余裕がなかったけれど、いまは家族みんなで食卓を囲むことにも喜びを感じられるようになった」

5歳の娘が施設に通う澤さん

「入院することが多いため、とにかく家族が家で一緒に過ごせることが一番うれしい」

「入院することが多いため、とにかく家族が家で一緒に過ごせることが一番うれしい」

その一方で、母親たちが次々と口にしたのは「将来への不安」でした。

親がいなくなったあとの子どもたちの生活はどうなるのか。

医療的ケア児に対する社会的支援はまだまだ十分ではありません。

去年9月にようやく、自治体が責任を持って医療的ケア児とその家族を支援する法律が施行されたばかりです。

しかし支援の対象となるのは、18歳までか、もしくは高校や特別支援学校の高等部に在籍していることが条件になるそうです。

成人後など子どもたちの将来的な支援は手つかずだといいます。

親がいなくなったあとの子どもたちの生活はどうなるのか。

医療的ケア児に対する社会的支援はまだまだ十分ではありません。

去年9月にようやく、自治体が責任を持って医療的ケア児とその家族を支援する法律が施行されたばかりです。

しかし支援の対象となるのは、18歳までか、もしくは高校や特別支援学校の高等部に在籍していることが条件になるそうです。

成人後など子どもたちの将来的な支援は手つかずだといいます。

「自分たち親が病気などで倒れたらどうしよう」

「親がいなくなったあとは誰が子どもの面倒を見てくれるのか、常に不安に感じている」

「親がいなくなったあとは誰が子どもの面倒を見てくれるのか、常に不安に感じている」

今回の写真の撮影や公開に母親たちが賛成した背景には、もうひとつ、こんな願いが込められていました。

“親がいなくなっても必要な支援が受けられ、安心して暮らしていける社会が実現してほしい”

“親がいなくなっても必要な支援が受けられ、安心して暮らしていける社会が実現してほしい”

全国に約2万人の医療的ケア児

厚生労働省によりますと、医療的なケアが必要な19歳以下の子どもは、おととし(2020年)の時点で全国でおよそ2万人いるとみられます。

医療技術の進歩を背景に、10年前の倍近くに増えています。

しかし、いまだに十分に認知されておらず、支援の手も行き届いていません。

医療技術の進歩を背景に、10年前の倍近くに増えています。

しかし、いまだに十分に認知されておらず、支援の手も行き届いていません。

取材を通じて… 子どもたちの笑顔が教えてくれたもの

はじめは正直、私自身も重い障害のある子どもたちと家族に対して、同情に近いものを感じていました。

しかし、子どもたちが懸命に生きる姿や、なによりも時折見せる笑顔に元気をもらっているのは、家族や施設のスタッフだけではありませんでした。

取材を続ける私自身が力をもらっていることを強く感じたのです。

体の内側から湧き上がるように喜びや満足感を伝えてくれる笑顔。

その笑顔の裏には、それに励まされたり、将来への不安を感じたりといった、親や周りの人たちのさまざまな思いもあるということ。

写真集のタイトル「笑顔をありがとう」の意味はそこにあったのだと、一連の取材を通じて、実感しています。

しかし、子どもたちが懸命に生きる姿や、なによりも時折見せる笑顔に元気をもらっているのは、家族や施設のスタッフだけではありませんでした。

取材を続ける私自身が力をもらっていることを強く感じたのです。

体の内側から湧き上がるように喜びや満足感を伝えてくれる笑顔。

その笑顔の裏には、それに励まされたり、将来への不安を感じたりといった、親や周りの人たちのさまざまな思いもあるということ。

写真集のタイトル「笑顔をありがとう」の意味はそこにあったのだと、一連の取材を通じて、実感しています。

取材の最後に、「ふぁみりぃ」理事長の柴田さんはこう話していました。

柴田さん

「家族がどのような思いで子どもたちを育て、いまに至るまでどんな思いを抱えていたのか、写真を通じて伝えることで、障害のある子どもをどうやって育てていけばいいのか悩まれている親たちの道しるべになればうれしい」

「家族がどのような思いで子どもたちを育て、いまに至るまでどんな思いを抱えていたのか、写真を通じて伝えることで、障害のある子どもをどうやって育てていけばいいのか悩まれている親たちの道しるべになればうれしい」

9歳のほうちゃんのお母さんの言葉も心に残っています。

ほうちゃんの母親

「ほうちゃんのような子どもがいるんだよということを多くの人に知ってもらうことで、子どもたちの未来につながる第一歩になると思って、うれしかった」

「ほうちゃんのような子どもがいるんだよということを多くの人に知ってもらうことで、子どもたちの未来につながる第一歩になると思って、うれしかった」

柴田さんや國森さんたちは、この写真展を今後も場所を変えて開いていくことを検討しているということです。

まずは、1人でも多くの人に、「子どもたちの笑顔」を見てほしい。

私自身もそんな思いを抱いた、記者生活31年目の春でした。

まずは、1人でも多くの人に、「子どもたちの笑顔」を見てほしい。

私自身もそんな思いを抱いた、記者生活31年目の春でした。

大津放送局 記者

吉場 久之

平成3年入局。大津局勤務は2度目。地域の祭事や民俗文化に関心があり、人口減少にコロナ禍が追い打ちをかける形で継承が困難になっていることを憂いています。

吉場 久之

平成3年入局。大津局勤務は2度目。地域の祭事や民俗文化に関心があり、人口減少にコロナ禍が追い打ちをかける形で継承が困難になっていることを憂いています。