家族を失ったあの日々 ぼくは6歳だった

全身やけどの父の手はずるむけになっていて、つなぐことができなかった。

母親は鬼のような形相で弟と妹を探した。

「残された人生のなかで勇気を出して語ろうと思いました」

今だからこそ伝えなければ。6歳のとき目の前で家族を亡くした男性は、語り始めました。(広島放送局記者 福島由季)

母親は鬼のような形相で弟と妹を探した。

「残された人生のなかで勇気を出して語ろうと思いました」

今だからこそ伝えなければ。6歳のとき目の前で家族を亡くした男性は、語り始めました。(広島放送局記者 福島由季)

久しぶりの団らん

広島市の内藤愼吾さん(83)。

77年前、国民学校の1年生でした。

77年前、国民学校の1年生でした。

両親と2人の兄、弟と妹の7人家族で、現在の広島市中区羽衣町で暮らしていました。

戦局が悪化し、1945年の初夏、内藤さんは、母親の壽恵子さんときょうだいとともに現在の廿日市市宮内にあった父の知人の家に疎開。

電信電話関係の技師として働いていた父親の良蔵さん(当時45歳)と長男で中学1年生の英樹さん(当時13歳)は仕事や学校のため自宅に残っていました。

こうしたなか、父親の良蔵さんが電話線を敷くために8月7日から中国東北部へ出張することが決定。

「これが最後になるかもしれない」と皆で集まって夕食をともにしました。

久しぶりの家族団らんのひととき。

8月5日のことでした。

戦局が悪化し、1945年の初夏、内藤さんは、母親の壽恵子さんときょうだいとともに現在の廿日市市宮内にあった父の知人の家に疎開。

電信電話関係の技師として働いていた父親の良蔵さん(当時45歳)と長男で中学1年生の英樹さん(当時13歳)は仕事や学校のため自宅に残っていました。

こうしたなか、父親の良蔵さんが電話線を敷くために8月7日から中国東北部へ出張することが決定。

「これが最後になるかもしれない」と皆で集まって夕食をともにしました。

久しぶりの家族団らんのひととき。

8月5日のことでした。

運命の分かれ目

翌8月6日。

朝食を済ませ、いつもどおりの生活が始まろうとしていました。

ランニングシャツ姿の父親は、「今度の出張は長くなりそうですか?」と聞く母に「うん」と言ったきり、何も答えずずっと庭に立っていました。

朝食を済ませ、いつもどおりの生活が始まろうとしていました。

ランニングシャツ姿の父親は、「今度の出張は長くなりそうですか?」と聞く母に「うん」と言ったきり、何も答えずずっと庭に立っていました。

中学校1年生の兄・英樹さんは、空襲に備えて火事が広がらないよう建物を壊して道幅などを広げる建物疎開作業のため、爆心地からおよそ1.2キロの現場へ出かけていきました。

「いってきまーす」という元気な声が、最後に聞いた英樹さんのことばとなりました。

勉強が大好きだった国民学校3年生の2番目の兄・隆大さん(当時9歳)は、「一緒に学校に行こう」と内藤さんを誘いましたが、内藤さんは学校をサボることにしました。

「いってきまーす」という元気な声が、最後に聞いた英樹さんのことばとなりました。

勉強が大好きだった国民学校3年生の2番目の兄・隆大さん(当時9歳)は、「一緒に学校に行こう」と内藤さんを誘いましたが、内藤さんは学校をサボることにしました。

内藤愼吾さん

「学校に行っても避難訓練ばかりで、できが悪いと軍服姿の怖い先生から厳しく叱られるので行きたくなかったんです。母は黙って許してくれました」

「学校に行っても避難訓練ばかりで、できが悪いと軍服姿の怖い先生から厳しく叱られるので行きたくなかったんです。母は黙って許してくれました」

学校を休んだ内藤さんは、弟の睦郎さん(当時4歳)と妹の久實子さん(当時2歳)と前の日に疎開先から持ち帰った野菜を縁側にならべて仲よく遊び始めます。

しかし、いつのまにか色鮮やかな濃い紫色のなすびを奪い合って弟とけんかになりました。

母親から「お兄ちゃんでしょ、譲ってやりなさい」と言われた内藤さん。

「ちぇっ!つまらん!」といじけて、庭へ歩き始めました。

庭には、空襲から身を守るために技術者の父親が作った、見事な防空ごうがありました。

その入り口の近くに、内藤さんは真っ赤なはさみを持った小さなカニを見つけました。

しかし、いつのまにか色鮮やかな濃い紫色のなすびを奪い合って弟とけんかになりました。

母親から「お兄ちゃんでしょ、譲ってやりなさい」と言われた内藤さん。

「ちぇっ!つまらん!」といじけて、庭へ歩き始めました。

庭には、空襲から身を守るために技術者の父親が作った、見事な防空ごうがありました。

その入り口の近くに、内藤さんは真っ赤なはさみを持った小さなカニを見つけました。

内藤愼吾さん

「こっちへおいで、こっちへおいで、と言っているかのようでした。これが、私の運命の分かれ道になったんです」

「こっちへおいで、こっちへおいで、と言っているかのようでした。これが、私の運命の分かれ道になったんです」

かにを捕まえようとしゃがんだ瞬間。

ドカーンという大きな音とともに爆風で防空ごうの中に吹き飛ばされました。

ドカーンという大きな音とともに爆風で防空ごうの中に吹き飛ばされました。

「ふわーっと中に入ったのを覚えています。全く運がよかったんよね。かにを捕まえようとしていなかったら私も一緒に黒焦げになっていたと思う」

周囲が真っ暗になり、顔中、体じゅうに砂ぼこりが打ちつけてきて、目を開けることができませんでした。

地獄をさまよった

5分から10分が経過したでしょうか。

恐る恐る外に出ると、さっきまでの晴天がうそのように、薄暗い夕暮れのような空になっていました。

目に飛び込んで来たのは、爆風でぺちゃんこに潰れた家々と見渡すかぎり廃虚と化したまち、そして全身大やけどを負い真っ黒焦げの姿で立ち尽くす父親の姿でした。

恐る恐る外に出ると、さっきまでの晴天がうそのように、薄暗い夕暮れのような空になっていました。

目に飛び込んで来たのは、爆風でぺちゃんこに潰れた家々と見渡すかぎり廃虚と化したまち、そして全身大やけどを負い真っ黒焦げの姿で立ち尽くす父親の姿でした。

寡黙だった父親は、「おお、愼吾。無事だったか」と消え入りそうな声でいつもどおりの穏やかな口調で言いました。

母親の姿を探すと、鬼のような形相で瓦をはぎながら、先ほどまで一緒に遊んでいた弟と妹を探していました。

母親自身も左腕にやけどを負いながら、ぐったりとした血まみれの2人の幼子を両脇に抱えてがれきの中から出てきました。

父親は家の周りを歩きまわり、家族が安全に避難するルートを探してきてくれました。

内藤さんたちはおよそ2キロ離れた飛行場に向かうことにしました。

母親の姿を探すと、鬼のような形相で瓦をはぎながら、先ほどまで一緒に遊んでいた弟と妹を探していました。

母親自身も左腕にやけどを負いながら、ぐったりとした血まみれの2人の幼子を両脇に抱えてがれきの中から出てきました。

父親は家の周りを歩きまわり、家族が安全に避難するルートを探してきてくれました。

内藤さんたちはおよそ2キロ離れた飛行場に向かうことにしました。

内藤愼吾さん

「全身やけどの父の手はずるむけになっていて、手を握ろうとしてもうまく握れず、顔面が腫れ上がりまぶたが完全に塞がれ、目も見えない状態になっていました。それでも父はひとことも痛いとは言わず、『すまんのう、すまんのう』と繰り返しながら私についてきました」

「全身やけどの父の手はずるむけになっていて、手を握ろうとしてもうまく握れず、顔面が腫れ上がりまぶたが完全に塞がれ、目も見えない状態になっていました。それでも父はひとことも痛いとは言わず、『すまんのう、すまんのう』と繰り返しながら私についてきました」

母親が拾ってきた長さ約1メートルある木の棒の端を父親が、もう片方を内藤さんが持ち、引っ張りながら歩きました。

手のひらの内側の皮膚は焼けずに残っていたため、木の棒なら持つことができたのです。

母親はいまにも息絶えてしまいそうな弟と妹を両脇に抱えていました。

何度も立ち止まりながら、ふだんなら30分ほどで到着する道を、約6時間かけて歩きました。

手のひらの内側の皮膚は焼けずに残っていたため、木の棒なら持つことができたのです。

母親はいまにも息絶えてしまいそうな弟と妹を両脇に抱えていました。

何度も立ち止まりながら、ふだんなら30分ほどで到着する道を、約6時間かけて歩きました。

内藤愼吾さん

「道ばたには力尽きて倒れてしまった人、川には上流から流れてきた死体。『助けてください』と言われても私たちも助けることもできずただ逃げるだけ。まさに地獄でした」

「道ばたには力尽きて倒れてしまった人、川には上流から流れてきた死体。『助けてください』と言われても私たちも助けることもできずただ逃げるだけ。まさに地獄でした」

家族を安全な場所に避難させなければと、気を張って歩いてきた父親は、飛行場に到着し防空ごうに入るなりバタリと倒れそのまま意識を失いました。

2人の幼いきょうだいは息もなくなっていて、次の日にほかの多くの遺体とまとめて火葬され小さな骨となりました。

4日後の8月10日早朝、父親が目を覚ましました。

2人の幼いきょうだいは息もなくなっていて、次の日にほかの多くの遺体とまとめて火葬され小さな骨となりました。

4日後の8月10日早朝、父親が目を覚ましました。

内藤愼吾さん

「いきなり、むっくりと立ち上がって、よろよろと踏ん張りながら東のほうに向かって、『天皇陛下バンザイ』と言って倒れ、そのまま息を引き取りました。なぜ父はあの時、戦争が憎い、戦争が嫌だと大声で叫ぶことができなかったのか。いまでもあの不思議な光景を思い出すと、人間の怖さを考えざるを得ません」

「いきなり、むっくりと立ち上がって、よろよろと踏ん張りながら東のほうに向かって、『天皇陛下バンザイ』と言って倒れ、そのまま息を引き取りました。なぜ父はあの時、戦争が憎い、戦争が嫌だと大声で叫ぶことができなかったのか。いまでもあの不思議な光景を思い出すと、人間の怖さを考えざるを得ません」

2人の兄の最期

父親が亡くなった翌日。

避難していた飛行場のすぐそばの海岸沿いで、国民学校3年の兄・隆大さんと再会。

隆大さんも、家族を探していたところ、奇跡的に再会できたのです。

父、弟、妹の3人の遺骨を抱き、親子3人は約15キロ離れた疎開先の廿日市市へ向かいました。

久しぶりに畳の上でぐっすり眠ることができた夜でした。

しかし、せっかく会えた隆大さんは発熱、おう吐、下痢を繰り返すようになり、8月30日に亡くなりました。

避難していた飛行場のすぐそばの海岸沿いで、国民学校3年の兄・隆大さんと再会。

隆大さんも、家族を探していたところ、奇跡的に再会できたのです。

父、弟、妹の3人の遺骨を抱き、親子3人は約15キロ離れた疎開先の廿日市市へ向かいました。

久しぶりに畳の上でぐっすり眠ることができた夜でした。

しかし、せっかく会えた隆大さんは発熱、おう吐、下痢を繰り返すようになり、8月30日に亡くなりました。

母親は、建物疎開作業に向かったまま行方が分からないもう1人の兄・英樹さんを探しに毎日広島市内を歩き回っていました。

「きょうもだめだった」と疲れ切った表情で帰って来る日が続いた9月のある日。

母は骨となった兄と一緒に帰ってきました。

「きょうもだめだった」と疲れ切った表情で帰って来る日が続いた9月のある日。

母は骨となった兄と一緒に帰ってきました。

内藤愼吾さん

「異様な状況の中、別れの感情もわかず、ただただ目の前の現実を受け入れるのに精いっぱいでした」

「異様な状況の中、別れの感情もわかず、ただただ目の前の現実を受け入れるのに精いっぱいでした」

7人だった家族は、内藤さんと母親の2人きりになりました。

天涯孤独に

母親の壽恵子さんは、「この子の成長だけが生きがいなんですよ」と、内藤さんを育てるために工場で働き始めました。

しかし、毎日のように頭痛や腹痛に悩まされ、目に見えて衰えていきました。

被爆から8年後の、1953年11月。

この日も頭が痛いのをがまんしながら出社していった母親は、いつも帰宅する午後7時半ごろになっても帰って来ません。

内藤さんは心配になり最寄りの駅まで迎えに行きました。

母親の乗った電車はなかなか到着しません。

心細い気持ちで待っていると、午後8時半すぎに満員の電車の中から身長150センチにも満たない小さな体の母親がこぼれるように降りてきました。

「迎えに来てくれたの、ありがとうね。ちょっとお医者さんに診てもらっていたんよ」という母親の笑顔には元気がなく、なんとなくさみしそうに見えたと言います。

家に着くと、母親は倒れ込むように寝床につきました。

心配する内藤さんに、母親は「大丈夫、寝れば治るから。それよりおまえはあした校内マラソンの日でしょう。早く寝なさい」と言い、眠ってしまいました。

これが、母親の最後のことばでした。

しかし、毎日のように頭痛や腹痛に悩まされ、目に見えて衰えていきました。

被爆から8年後の、1953年11月。

この日も頭が痛いのをがまんしながら出社していった母親は、いつも帰宅する午後7時半ごろになっても帰って来ません。

内藤さんは心配になり最寄りの駅まで迎えに行きました。

母親の乗った電車はなかなか到着しません。

心細い気持ちで待っていると、午後8時半すぎに満員の電車の中から身長150センチにも満たない小さな体の母親がこぼれるように降りてきました。

「迎えに来てくれたの、ありがとうね。ちょっとお医者さんに診てもらっていたんよ」という母親の笑顔には元気がなく、なんとなくさみしそうに見えたと言います。

家に着くと、母親は倒れ込むように寝床につきました。

心配する内藤さんに、母親は「大丈夫、寝れば治るから。それよりおまえはあした校内マラソンの日でしょう。早く寝なさい」と言い、眠ってしまいました。

これが、母親の最後のことばでした。

内藤愼吾さん

「未明に、異常なうめき声が聞こえて、母は息を引き取りました。私はどうすることもできずただただ母の体にすがりつき、泣くだけでした。このとき私は中学3年生。天涯孤独の身になってしまった」

「未明に、異常なうめき声が聞こえて、母は息を引き取りました。私はどうすることもできずただただ母の体にすがりつき、泣くだけでした。このとき私は中学3年生。天涯孤独の身になってしまった」

語ることはできない

内藤さんは親戚の家に身を寄せ、高校を卒業。

電力会社に就職して28歳で結婚し、3人の娘に恵まれました。

娘が小中学生のころ、家族の被爆体験を聞いてくるという宿題がありました。

内藤さんは「あまり語りたくないな」と思いながら、体験を紙に書いて渡すのが精いっぱいでした。

ことばに出すのはあまりにもつらかったのです。

その後も、被爆者でもある職場の先輩から証言活動に誘われたものの、断りました。

電力会社に就職して28歳で結婚し、3人の娘に恵まれました。

娘が小中学生のころ、家族の被爆体験を聞いてくるという宿題がありました。

内藤さんは「あまり語りたくないな」と思いながら、体験を紙に書いて渡すのが精いっぱいでした。

ことばに出すのはあまりにもつらかったのです。

その後も、被爆者でもある職場の先輩から証言活動に誘われたものの、断りました。

つらい記憶と向き合う

しかし、被爆者の高齢化が進み体験を語れる人が減っているという報道を目にし、内藤さんの気持ちが変わっていきました。

内藤愼吾さん

「このままじゃ原爆の怖さが伝わらないんじゃないかと思いました。おやじが今の私を見てどう思うかなというのは感じましたね。何しよるんかと。のんきにしとるんじゃないよと言われた気がする。わしも高齢だし、死ぬまでに何かしておかないといけないという気になった」

「このままじゃ原爆の怖さが伝わらないんじゃないかと思いました。おやじが今の私を見てどう思うかなというのは感じましたね。何しよるんかと。のんきにしとるんじゃないよと言われた気がする。わしも高齢だし、死ぬまでに何かしておかないといけないという気になった」

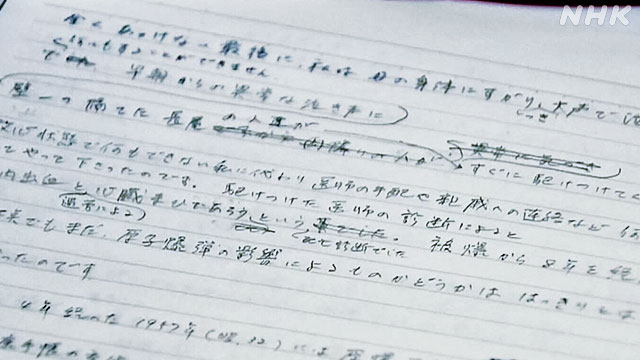

自分の被爆体験を原稿にまとめ始めた内藤さん。

つらい体験を思い返し、何度も手を止めそうになりました。

原稿を書き上げるまで約3か月かかりました。

つらい体験を思い返し、何度も手を止めそうになりました。

原稿を書き上げるまで約3か月かかりました。

「書きよったら、思い出したくないことを思い出す。家族それぞれが死んでいった場面をね。夜、寝てまででも、頭から離れることはない。ただ、後世に伝えないといけないとは思いました」

証言の準備を進める間、ロシアがウクライナに侵攻。

プーチン大統領が核兵器の使用の可能性をちらつかせる中、被爆を体験した自分が今こそ話さなければという気持ちは強くなっていきました。

プーチン大統領が核兵器の使用の可能性をちらつかせる中、被爆を体験した自分が今こそ話さなければという気持ちは強くなっていきました。

初めての証言伝えたかったことは

初めての証言の日。

内藤さんは少し緊張した面持ちで、会場に向かいました。

この日は、滋賀県から修学旅行で訪れた中学生に講演。

内藤さんは少し緊張した面持ちで、会場に向かいました。

この日は、滋賀県から修学旅行で訪れた中学生に講演。

生徒の目をまっすぐ見ながら、両親や4人のきょうだいと過ごした日々や8月6日に起きた出来事を伝えました。

そして、証言のあと、生徒たちに語りかけました。

そして、証言のあと、生徒たちに語りかけました。

内藤愼吾さん

「いざ体験を語るとなるとついつい涙が出てきてことばにならず、今まで娘や孫でさえも話す気になれず申し訳ないことだと思いながら月日を過ごしてきました。しかし、被爆者が減るなか、残された人生のなかで、勇気を出して体験を語ろうと思いました。核兵器のない平和な世界の実現に向けて社会を動かすことができるのは、若い皆さんの1人1人の力です」

「いざ体験を語るとなるとついつい涙が出てきてことばにならず、今まで娘や孫でさえも話す気になれず申し訳ないことだと思いながら月日を過ごしてきました。しかし、被爆者が減るなか、残された人生のなかで、勇気を出して体験を語ろうと思いました。核兵器のない平和な世界の実現に向けて社会を動かすことができるのは、若い皆さんの1人1人の力です」

証言を聞いた中学生は内藤さんに「戦争のことはネットやニュースで学ぶことが多いですが、当たり前のように感じるいまの暮らしがどれほど幸せでかけがえのないものか、身にしみて感じることができました」と感想を伝えました。

「熱心に聞いている姿を見たら、やっぱり話をしないといけないなと思いました。元気なかぎりは続けていこうと思います」

内藤さんは、語り続ける決意をしました。

取材の途中、内藤さんは「生まれてからずっと平和の中で生きているあなたたちには、あの惨状を想像しようとしても想像できないでしょう」とつぶやきました。

つらい記憶と向き合いながら次の世代のために証言を始めた内藤さんのひと言ひと言を大切に受け止めて、未来に受け継がなければと思います。

取材の途中、内藤さんは「生まれてからずっと平和の中で生きているあなたたちには、あの惨状を想像しようとしても想像できないでしょう」とつぶやきました。

つらい記憶と向き合いながら次の世代のために証言を始めた内藤さんのひと言ひと言を大切に受け止めて、未来に受け継がなければと思います。

広島放送局記者

福島由季

令和3年入局

生活に身近な経済の話題や原爆取材を担当

福島由季

令和3年入局

生活に身近な経済の話題や原爆取材を担当