1日だけ、子どもより長生きしたい

親より先に子どもが亡くなる。

それを望む親など、どこにもいないはずだ。

しかし、この日本には「子どもより1日でいいから長生きしたい」そう願わざるをえない親もいることを知った。

私が倒れたらわが子はどうなってしまうのか。

行き場が見つからず、親たちは不安を抱えている。

(社会部記者 周英煥)

それを望む親など、どこにもいないはずだ。

しかし、この日本には「子どもより1日でいいから長生きしたい」そう願わざるをえない親もいることを知った。

私が倒れたらわが子はどうなってしまうのか。

行き場が見つからず、親たちは不安を抱えている。

(社会部記者 周英煥)

娘の介護生活45年

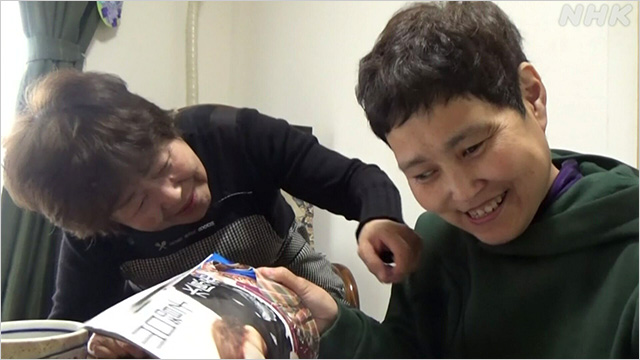

今年3月、ある親子と出会った。

大阪・八尾市に住む松江佐枝子さん(73)。

娘の知美さん(45)と2人で暮らしている。

知美さんには、重度の知的障害のほか、両足にも障害がある。

会話はできず、表情やしぐさで感情を読み取らなくてはならない。

松江さんは、デイサービスなども利用しながら、これまで45年にわたって娘の介護を続けてきた。

5年前に夫を亡くしてからは、その役割を1人で担っている。

大阪・八尾市に住む松江佐枝子さん(73)。

娘の知美さん(45)と2人で暮らしている。

知美さんには、重度の知的障害のほか、両足にも障害がある。

会話はできず、表情やしぐさで感情を読み取らなくてはならない。

松江さんは、デイサービスなども利用しながら、これまで45年にわたって娘の介護を続けてきた。

5年前に夫を亡くしてからは、その役割を1人で担っている。

日常生活の全般でサポートが欠かせない知美さん。

食事の時は、ごはんを口に運んであげたり、おかずを食べやすい大きさに切り、1つずつフォークで刺して手渡したりしている。

やけどをしても言葉で伝えることができないため、切り分けたおかずは松江さんが必ずみずからの舌で温度を確かめてから食べさせているという。

自力で歩くことも難しく、入浴や着替えも介助が必要だが、知美さんの体調や気分によっては拒否されることもあり、就寝の時間が午前2時を過ぎることも少なくない。

自分よりも体が大きい娘を抱えながら歩く姿を見ていると、この生活をずっと続けていることに驚くが、松江さんはこれまで苦に感じたことはなかったと断言する。

食事の時は、ごはんを口に運んであげたり、おかずを食べやすい大きさに切り、1つずつフォークで刺して手渡したりしている。

やけどをしても言葉で伝えることができないため、切り分けたおかずは松江さんが必ずみずからの舌で温度を確かめてから食べさせているという。

自力で歩くことも難しく、入浴や着替えも介助が必要だが、知美さんの体調や気分によっては拒否されることもあり、就寝の時間が午前2時を過ぎることも少なくない。

自分よりも体が大きい娘を抱えながら歩く姿を見ていると、この生活をずっと続けていることに驚くが、松江さんはこれまで苦に感じたことはなかったと断言する。

松江さん

「まわりの人から見ると大変だと思われるでしょうが、障害のある子どもと暮らしているんですから、これが当たり前だと思っています。確かに大変なこともありますが、わが子だからこそ、続けてこられました」

「まわりの人から見ると大変だと思われるでしょうが、障害のある子どもと暮らしているんですから、これが当たり前だと思っています。確かに大変なこともありますが、わが子だからこそ、続けてこられました」

知美さんは、生後3か月の頃に原因不明のひきつけを起こし、病院を受診した結果、てんかんと診断された。

医師からは、発作の頻度などによっては障害が残る可能性があると告げられたという。

知美さんはその後、成長しても言葉を話すことはなかった。

「どうしてわが子だけがこんなことになってしまったのだろう」

「ひと言でいいから『お母さん』と口にしてほしい」

松江さんは日々、悩んだ。

子どもが外で元気よく遊んでいる姿を見るとむなしさがこみ上げ、「毎日雨だったらいいのに」と思ってしまうこともあったそうだ。

しかし、知美さんが3歳の時に通い始めた施設で同じ障害がある子どもやその親と出会い、気持ちに変化が訪れた。

経験や悩みを共有し、励まし合ううちに子育てを前向きに捉えられるようになり、いつしか「たとえ障害があっても、私がこの子を支えていく」そう強く決意するようになったという。

医師からは、発作の頻度などによっては障害が残る可能性があると告げられたという。

知美さんはその後、成長しても言葉を話すことはなかった。

「どうしてわが子だけがこんなことになってしまったのだろう」

「ひと言でいいから『お母さん』と口にしてほしい」

松江さんは日々、悩んだ。

子どもが外で元気よく遊んでいる姿を見るとむなしさがこみ上げ、「毎日雨だったらいいのに」と思ってしまうこともあったそうだ。

しかし、知美さんが3歳の時に通い始めた施設で同じ障害がある子どもやその親と出会い、気持ちに変化が訪れた。

経験や悩みを共有し、励まし合ううちに子育てを前向きに捉えられるようになり、いつしか「たとえ障害があっても、私がこの子を支えていく」そう強く決意するようになったという。

松江さんの「1番のお気に入り」だという、知美さんの6歳の頃の写真。

花柄のワンピースを着て、おどけたようにほほえむ姿が印象的だ。

家族で旅行に出かけた時の1枚で、知美さんは家族が楽しそうに過ごす様子を見てニコニコ笑っていたという。

花柄のワンピースを着て、おどけたようにほほえむ姿が印象的だ。

家族で旅行に出かけた時の1枚で、知美さんは家族が楽しそうに過ごす様子を見てニコニコ笑っていたという。

松江さん

「たしかに会話はできませんが、知美はうれしい時にはかわいらしい顔で笑ってくれるし、嫌なことがあれば嫌そうな顔をします。個性と言えるかは分かりませんが、表情が豊かな子なんです。親としては、そんな娘の笑顔をずっと見ていたい」

「たしかに会話はできませんが、知美はうれしい時にはかわいらしい顔で笑ってくれるし、嫌なことがあれば嫌そうな顔をします。個性と言えるかは分かりませんが、表情が豊かな子なんです。親としては、そんな娘の笑顔をずっと見ていたい」

その後も、娘への思いが松江さんを突き動かした。

てんかんの発作がたびたび起きていた知美さん。

詳しい医師がいると聞けば、往復100キロの道のりを運転して通院を続けた。

知美さんが通っていた作業所の運営が厳しくなれば、みずから地域をまわって寄付金を集めた。

障害のあるなしに関係なく、幸せになってほしいと全力を尽くしてきた松江さん。

その人生は、いつも知美さんとともにあった。

てんかんの発作がたびたび起きていた知美さん。

詳しい医師がいると聞けば、往復100キロの道のりを運転して通院を続けた。

知美さんが通っていた作業所の運営が厳しくなれば、みずから地域をまわって寄付金を集めた。

障害のあるなしに関係なく、幸せになってほしいと全力を尽くしてきた松江さん。

その人生は、いつも知美さんとともにあった。

体力が限界に…

しかし、その状況は今、大きく変わりつつある。

松江さんは70歳を迎えた頃、足に突然激痛が走り、歩けなくなった。

右膝を疲労骨折していた。

3年たっても完治せず、今も定期的に通院して痛み止めの注射を打っているという。

また、腰痛に悩まされ、高血圧などで毎日の薬も欠かせなくなった。

最近、急速に体力の衰えを感じるようになったという松江さん。

座っている知美さんを抱え上げることもできなくなり、気持ちとは裏腹に、もうこれまでどおりの生活は続けられないと考えている。

介助なしでは暮らしが成り立たない娘。

このままずっと一緒に暮らしたいと願う一方、松江さんは将来への不安から3年ほど前、知美さんが安心して暮らせる場所を探すことを決意した。

松江さんは70歳を迎えた頃、足に突然激痛が走り、歩けなくなった。

右膝を疲労骨折していた。

3年たっても完治せず、今も定期的に通院して痛み止めの注射を打っているという。

また、腰痛に悩まされ、高血圧などで毎日の薬も欠かせなくなった。

最近、急速に体力の衰えを感じるようになったという松江さん。

座っている知美さんを抱え上げることもできなくなり、気持ちとは裏腹に、もうこれまでどおりの生活は続けられないと考えている。

介助なしでは暮らしが成り立たない娘。

このままずっと一緒に暮らしたいと願う一方、松江さんは将来への不安から3年ほど前、知美さんが安心して暮らせる場所を探すことを決意した。

わが子の行き場がない

重度の障害に加え、てんかんの持病もあることから、手厚いケアが受けられる入所施設が望ましいと考えた松江さん。

自宅がある八尾市やその周辺の自治体で探したところ、5か所見つかった。

ところが、これまでに何度も見学に訪れたり、電話で問い合わせたりしているものの、一向に空きが出ないという。

知美さんは、必要とされる支援の度合いを示す「障害支援区分」が「区分6」と最も高い。

加えて、介護する人も73歳の母親1人だ。

そんな知美さんですら施設に入れないとは、いったいどういうことなのか。

自宅がある八尾市やその周辺の自治体で探したところ、5か所見つかった。

ところが、これまでに何度も見学に訪れたり、電話で問い合わせたりしているものの、一向に空きが出ないという。

知美さんは、必要とされる支援の度合いを示す「障害支援区分」が「区分6」と最も高い。

加えて、介護する人も73歳の母親1人だ。

そんな知美さんですら施設に入れないとは、いったいどういうことなのか。

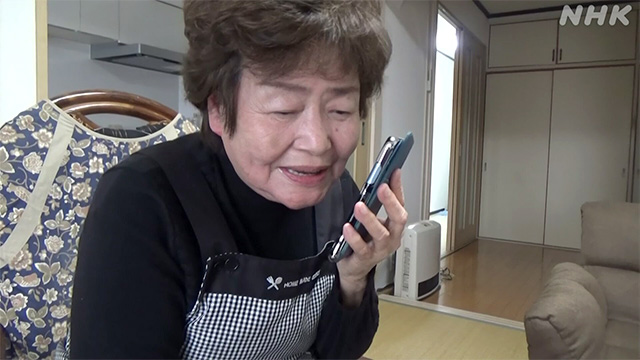

松江さんは先月も、自宅から車で30分ほどのところにある入所施設に電話で問い合わせた。

松江さん:すいません、ちょっとお聞きしたいことが。うちの娘が重度の障害者なのですが、暮らしの場というのを今すごく考えていて、できることなら入所させたいと思っています。今お願いしてもすぐにできるものではないですよね?

施設の担当者:そうですね。失礼ですがお住まいの市町村はどちらですか?

松江さん:八尾市です。入所を希望して待機している人は現在、どのくらいいるのでしょうか?

担当者:だいたい40人くらいおられます。

松江さん:そうですか…。入所するまでに長いとどれくらいかかるのでしょうか?

担当者:そうですね。施設の定員は50人ですが、今50人が生活していまして、空きしだいという形になってしまいます。それがいつになるかということは、こちらとしてはお伝えするのが難しいんです。お力になれず申し訳ありません。

施設の担当者:そうですね。失礼ですがお住まいの市町村はどちらですか?

松江さん:八尾市です。入所を希望して待機している人は現在、どのくらいいるのでしょうか?

担当者:だいたい40人くらいおられます。

松江さん:そうですか…。入所するまでに長いとどれくらいかかるのでしょうか?

担当者:そうですね。施設の定員は50人ですが、今50人が生活していまして、空きしだいという形になってしまいます。それがいつになるかということは、こちらとしてはお伝えするのが難しいんです。お力になれず申し訳ありません。

満員の施設に、すでに40人が待機していた。

自宅周辺はどの施設も同じような状況で、空きが出ても、親が亡くなるなど“緊急性の高い”ケースでなければ、すぐには入所できないと説明を受けているという。

こんな事態になるとは想像していなかった松江さん。

娘の「安住の地」が見つかるまで、果たして自分の身が持つのか。

先の見えない不安が日々、募っている。

自宅周辺はどの施設も同じような状況で、空きが出ても、親が亡くなるなど“緊急性の高い”ケースでなければ、すぐには入所できないと説明を受けているという。

こんな事態になるとは想像していなかった松江さん。

娘の「安住の地」が見つかるまで、果たして自分の身が持つのか。

先の見えない不安が日々、募っている。

松江さん

「できることなら、娘を今後も生まれ育った地域で生活させてやりたい。でも、どの施設もいっぱいなんです。暮らしの場がないというのはあまりにも悲しいですよね。私は今はこのように話もできて、自分で歩いて食事の用意もできていますが、年齢を考えると明日もしかしたらどうなるか分からない。最近は『私が倒れたらこの子はどうなってしまうのだろう』と毎晩のように考えます。今は本当に踏ん張っています、すごく。踏ん張らないとしかたないですよね。考えれば考えるほど不安になりますが、今は施設が空くのを待つしかないというのが現実です」

「できることなら、娘を今後も生まれ育った地域で生活させてやりたい。でも、どの施設もいっぱいなんです。暮らしの場がないというのはあまりにも悲しいですよね。私は今はこのように話もできて、自分で歩いて食事の用意もできていますが、年齢を考えると明日もしかしたらどうなるか分からない。最近は『私が倒れたらこの子はどうなってしまうのだろう』と毎晩のように考えます。今は本当に踏ん張っています、すごく。踏ん張らないとしかたないですよね。考えれば考えるほど不安になりますが、今は施設が空くのを待つしかないというのが現実です」

入所施設の待機者 全国に

松江さんのような家庭でさえ、行き場がない現状。

障害者福祉の現場は今、どうなっているのだろうか。

さっそく、全国の状況を調べてみることにした。

施設への入所を希望し、待機している障害者がどのくらいいるのか、まずは厚生労働省に問い合わせてみた。

すると、国は調査を行っておらず、人数を把握していないという。

それ自体に疑問を感じたが、調査を待っているわけにはいかないと、すべての都道府県の担当部署に取材し、およそ2か月かけて待機者の人数を独自にまとめた。

その結果は、次のようなものだった。

障害者福祉の現場は今、どうなっているのだろうか。

さっそく、全国の状況を調べてみることにした。

施設への入所を希望し、待機している障害者がどのくらいいるのか、まずは厚生労働省に問い合わせてみた。

すると、国は調査を行っておらず、人数を把握していないという。

それ自体に疑問を感じたが、調査を待っているわけにはいかないと、すべての都道府県の担当部署に取材し、およそ2か月かけて待機者の人数を独自にまとめた。

その結果は、次のようなものだった。

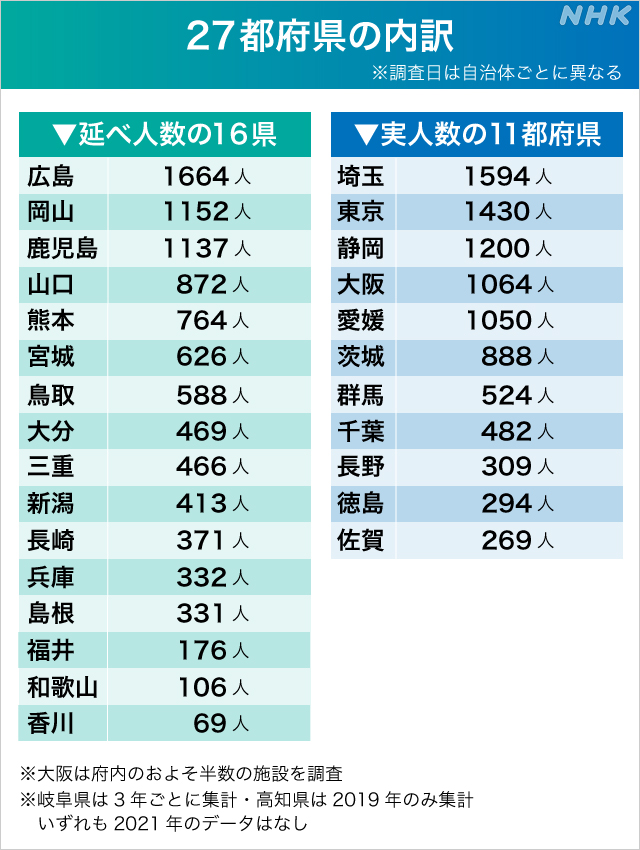

▽入所施設の待機者数 少なくとも延べ1万8640人

(2021年時点、人数を把握している27都府県の合計)

▽27都府県の内訳 ※調査日は自治体ごとに異なる

(延べ人数でまとめている16県)

1 広島 1664人

2 岡山 1152人

3 鹿児島 1137人

4 山口 872人

5 熊本 764人

6 宮城 626人

7 鳥取 588人

8 大分 469人

9 三重 466人

10 新潟 413人

11 長崎 371人

12 兵庫 332人

13 島根 331人

14 福井 176人

15 和歌山 106人

16 香川 69人

(実際の人数でまとめている11都府県)

1 埼玉 1594人

2 東京 1430人

3 静岡 1200人

4 大阪 1064人

5 愛媛 1050人

6 茨城 888人

7 群馬 524人

8 千葉 482人

9 長野 309人

10 徳島 294人

11 佐賀 269人

※大阪は府内のおよそ半数の施設を調査

※岐阜県は3年ごとに集計、高知県は2019年のみ集計

いずれも2021年のデータはなし

(2021年時点、人数を把握している27都府県の合計)

▽27都府県の内訳 ※調査日は自治体ごとに異なる

(延べ人数でまとめている16県)

1 広島 1664人

2 岡山 1152人

3 鹿児島 1137人

4 山口 872人

5 熊本 764人

6 宮城 626人

7 鳥取 588人

8 大分 469人

9 三重 466人

10 新潟 413人

11 長崎 371人

12 兵庫 332人

13 島根 331人

14 福井 176人

15 和歌山 106人

16 香川 69人

(実際の人数でまとめている11都府県)

1 埼玉 1594人

2 東京 1430人

3 静岡 1200人

4 大阪 1064人

5 愛媛 1050人

6 茨城 888人

7 群馬 524人

8 千葉 482人

9 長野 309人

10 徳島 294人

11 佐賀 269人

※大阪は府内のおよそ半数の施設を調査

※岐阜県は3年ごとに集計、高知県は2019年のみ集計

いずれも2021年のデータはなし

やはり、全国で待機者が相次いでいた。

人数を把握している都府県によると、入所施設を希望しているのは主に重度の知的障害者だという。

このうち、東京や埼玉、広島、宮城など13の都県では待機者が年々増える傾向にあり、知的障害者についてはこの10年間で2倍に増えた県もあった。

一方、20の道府県は待機者の人数を把握していないため、実態はさらに多いとみられる。

なぜ、施設の待機者がこれだけいるのか。

障害者の親などで作る団体や専門家は、松江さんのように高齢の親が障害のある子どもを介護する、いわゆる「老障介護」が広がっていることが背景にあると指摘する。

それを裏付けるデータの1つが障害者の人口だ。

医療の進歩などによって、障害者の平均寿命は延びているとされている。

人数を把握している都府県によると、入所施設を希望しているのは主に重度の知的障害者だという。

このうち、東京や埼玉、広島、宮城など13の都県では待機者が年々増える傾向にあり、知的障害者についてはこの10年間で2倍に増えた県もあった。

一方、20の道府県は待機者の人数を把握していないため、実態はさらに多いとみられる。

なぜ、施設の待機者がこれだけいるのか。

障害者の親などで作る団体や専門家は、松江さんのように高齢の親が障害のある子どもを介護する、いわゆる「老障介護」が広がっていることが背景にあると指摘する。

それを裏付けるデータの1つが障害者の人口だ。

医療の進歩などによって、障害者の平均寿命は延びているとされている。

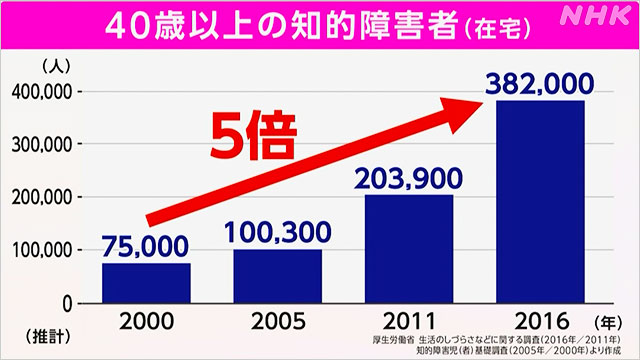

こうした中、国の調査によると、在宅の40歳以上の知的障害者の人口は2000年の7万5000人から2016年には38万2000人(いずれも推計)と、5倍余りに急増。

また、2016年に行われた国の調査では、在宅の65歳未満の知的障害者のうち、74%が親と同居していた。

「老障介護」の世帯数そのものを示すデータはないが、こうした調査結果などから「老障介護」の家庭がしだいに増え、将来への不安から施設への入所を希望するケースが相次いでいると考えられるという。

国が把握していないところで、深刻な事態が広がっている。

背景をさらに取材する必要があると感じた。

また、2016年に行われた国の調査では、在宅の65歳未満の知的障害者のうち、74%が親と同居していた。

「老障介護」の世帯数そのものを示すデータはないが、こうした調査結果などから「老障介護」の家庭がしだいに増え、将来への不安から施設への入所を希望するケースが相次いでいると考えられるという。

国が把握していないところで、深刻な事態が広がっている。

背景をさらに取材する必要があると感じた。

埼玉県の入所施設「2人の空きに161人」

次に訪れたのは、重度の知的障害者などが暮らす入所施設だ。

埼玉県白岡市の障害者支援施設、「太陽の里」。

県内全域からおよそ60人を受け入れている。

ここでは日中、2人の看護師を含むおよそ20人の職員が勤務しているほか、夜間も6人が常駐し、24時間態勢で入所者のケアにあたっている。

重度の知的障害者の場合、施設で最期を迎える人も少なくないため、定員に空きが出ることはほとんどないという。

ここでも入所を希望し、待機する人は少しずつ増えていた。

県内全域からおよそ60人を受け入れている。

ここでは日中、2人の看護師を含むおよそ20人の職員が勤務しているほか、夜間も6人が常駐し、24時間態勢で入所者のケアにあたっている。

重度の知的障害者の場合、施設で最期を迎える人も少なくないため、定員に空きが出ることはほとんどないという。

ここでも入所を希望し、待機する人は少しずつ増えていた。

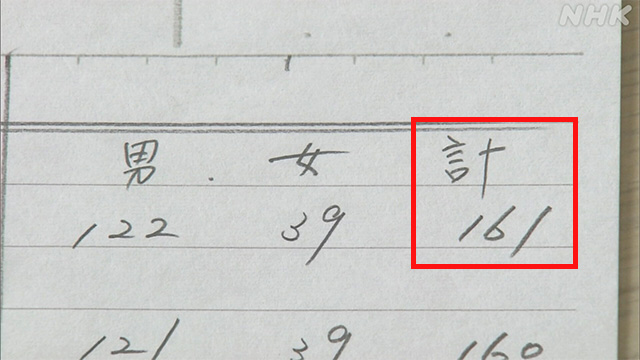

施設長の園部泰由さんが見せてくれたのは、県から3か月ごとに届く、待機者の人数をまとめた資料。

今年2月の時点で161人と、定員の3倍近くに上っている。

これに対し、当時の空きはわずか2人。

ほとんどの人は受け入れることができなかった。

さらに、園部さんが気にかけているのが「潜在的な待機者」の存在だ。

施設には、県外を含む障害者の親から毎週のように入所を希望する電話がかかってくる。

最近は70代と80代の親からの問い合わせが最も多いそうだ。

埼玉県の場合、入所を希望し、待機するには市町村の窓口で申し込みを行う必要があるが、直接問い合わせてくる親たちは、まだ申し込みをしていないケースが多いという。

埼玉県のまとめによると、県内全体の待機者はあわせて1594人。

しかし、こうした人たちを含めるとその人数はさらに膨れ上がるのではないかと、園部さんは考えている。

今年2月の時点で161人と、定員の3倍近くに上っている。

これに対し、当時の空きはわずか2人。

ほとんどの人は受け入れることができなかった。

さらに、園部さんが気にかけているのが「潜在的な待機者」の存在だ。

施設には、県外を含む障害者の親から毎週のように入所を希望する電話がかかってくる。

最近は70代と80代の親からの問い合わせが最も多いそうだ。

埼玉県の場合、入所を希望し、待機するには市町村の窓口で申し込みを行う必要があるが、直接問い合わせてくる親たちは、まだ申し込みをしていないケースが多いという。

埼玉県のまとめによると、県内全体の待機者はあわせて1594人。

しかし、こうした人たちを含めるとその人数はさらに膨れ上がるのではないかと、園部さんは考えている。

施設にかかってくる電話の中には、緊急性が高いケースもある。

去年の秋には、息子を介護しているという80代の母親から連絡があった。

「いつ受け入れられるか分からない」と伝えたところ、母親は疲れ切った様子で「もう終わりにしたい」と口にしたそうだ。

施設では最悪の場合、命にかかわるおそれもあると判断したが、空きがなく受け入れはできない。

このため、親子が住む県内の自治体に連絡するとともに、施設の関係者をすぐに自宅に向かわせ、母親の様子を確認した。

母親の息子はその後、県内で障害福祉サービスを受けられることになったという。

こうした日々の状況から、施設側も「老障介護」で高齢の親が限界に達するケースが増えているのではないかとしている。

去年の秋には、息子を介護しているという80代の母親から連絡があった。

「いつ受け入れられるか分からない」と伝えたところ、母親は疲れ切った様子で「もう終わりにしたい」と口にしたそうだ。

施設では最悪の場合、命にかかわるおそれもあると判断したが、空きがなく受け入れはできない。

このため、親子が住む県内の自治体に連絡するとともに、施設の関係者をすぐに自宅に向かわせ、母親の様子を確認した。

母親の息子はその後、県内で障害福祉サービスを受けられることになったという。

こうした日々の状況から、施設側も「老障介護」で高齢の親が限界に達するケースが増えているのではないかとしている。

園部 施設長

「ここ数年、高齢の親からの相談が本当に増えたと感じています。年齢などを考えるとすぐに受け入れる必要があるケースも多く、本来であれば『どうぞ入所してください』と伝えたい。寄せられる相談の中には、ここで暮らしている人よりも壮絶な、せっぱ詰まった事情がある人もいます。しかし、定員が決まっている以上、かなえてあげることはできない。そこについては申し訳ない気持ちでいっぱいです」

「ここ数年、高齢の親からの相談が本当に増えたと感じています。年齢などを考えるとすぐに受け入れる必要があるケースも多く、本来であれば『どうぞ入所してください』と伝えたい。寄せられる相談の中には、ここで暮らしている人よりも壮絶な、せっぱ詰まった事情がある人もいます。しかし、定員が決まっている以上、かなえてあげることはできない。そこについては申し訳ない気持ちでいっぱいです」

入所施設はなぜ増えない?

入所したくてもできない障害者と、受け入れたくても空きがない施設。

こうした“ミスマッチ”はなぜ生じているのか。

取材を進めると、入所施設は増えるどころか、むしろ減る傾向にあることが分かった。

その背景にあるのが、2005年に成立した障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく国の基本指針だ。

この中で国は、障害者が障害のない人と同じように、それぞれが望む地域で暮らせるようにすべきだとしている。

施設に限らず、多様な暮らし方ができる社会にしていこうという考え方だ。

こうした“ミスマッチ”はなぜ生じているのか。

取材を進めると、入所施設は増えるどころか、むしろ減る傾向にあることが分かった。

その背景にあるのが、2005年に成立した障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく国の基本指針だ。

この中で国は、障害者が障害のない人と同じように、それぞれが望む地域で暮らせるようにすべきだとしている。

施設に限らず、多様な暮らし方ができる社会にしていこうという考え方だ。

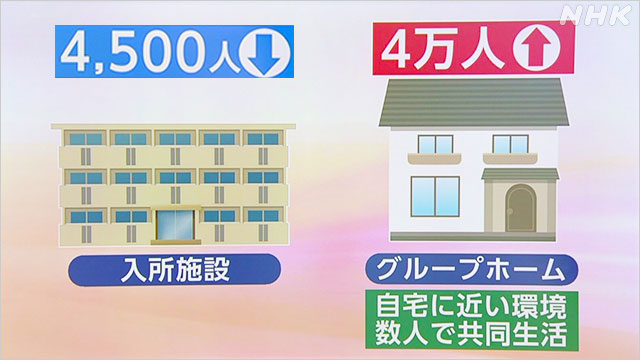

この指針の下、国は施設の入所者数を段階的に減らすとして、3年ごとに具体的な数値目標を示している。

その結果、全国の入所者はあわせて12万人余り(2021年3月時点)と、5年前に比べておよそ4500人減少した。

その結果、全国の入所者はあわせて12万人余り(2021年3月時点)と、5年前に比べておよそ4500人減少した。

その施設に代わって、地域で中心的な役割を果たしているのがグループホームだ。

グループホームは、一般の住宅やアパートなどを活用し、障害者が数人で共同生活を送る。

入所施設と異なり看護師などの配置は義務づけられておらず、それぞれが自宅に近い環境で過ごしている。

全国の入居者はあわせて14万人余りと、5年前に比べておよそ4万1000人増加した。

施設の入所者が減っているとはいえ、グループホームの入居者とあわせて考えると、受け入れ人数は5年間で3万人以上増えた計算になる。

一見、施設の待機者が相次ぐ現状とは矛盾しているようにも思えるが、それには理由があった。

厚生労働省によると、グループホームは障害が比較的軽い人を対象とするケースが多い。

実際、全国の入居者のうち、必要とされる支援の度合いが最も高い「区分6」の人は1割にも満たないという。

また、去年、全国の自治体を対象に行われた調査では、回答があった997の市区町村のうち、43%が「重度の知的障害者向けのグループホームが特に不足している」と答えている。

待機者の多くを占めるとみられる重度の障害者にとって、グループホームは必ずしも入所施設に代わる「受け皿」にはなっていないのが現状だ。

グループホームは、一般の住宅やアパートなどを活用し、障害者が数人で共同生活を送る。

入所施設と異なり看護師などの配置は義務づけられておらず、それぞれが自宅に近い環境で過ごしている。

全国の入居者はあわせて14万人余りと、5年前に比べておよそ4万1000人増加した。

施設の入所者が減っているとはいえ、グループホームの入居者とあわせて考えると、受け入れ人数は5年間で3万人以上増えた計算になる。

一見、施設の待機者が相次ぐ現状とは矛盾しているようにも思えるが、それには理由があった。

厚生労働省によると、グループホームは障害が比較的軽い人を対象とするケースが多い。

実際、全国の入居者のうち、必要とされる支援の度合いが最も高い「区分6」の人は1割にも満たないという。

また、去年、全国の自治体を対象に行われた調査では、回答があった997の市区町村のうち、43%が「重度の知的障害者向けのグループホームが特に不足している」と答えている。

待機者の多くを占めるとみられる重度の障害者にとって、グループホームは必ずしも入所施設に代わる「受け皿」にはなっていないのが現状だ。

「スタッフの7割が高齢者」グループホームの課題

その背景には、グループホームが抱える運営上の課題があった。

埼玉県日高市の社会福祉法人「日和田会」。

中古の住宅を活用し、県内であわせて19のグループホームを運営している。

1軒あたりの入居者は3人から4人ほど。

日中は就労支援の事業所などに通いながら、スタッフの介助を受けて暮らしている。

この法人では重度の障害者を積極的に受け入れていて、入居者の半数近くに上る。

このため、室内のバリアフリー化やスプリンクラーの設置などが必要で、1軒あたり1500万円ほどの費用がかかるそうだ。

中古の住宅を活用し、県内であわせて19のグループホームを運営している。

1軒あたりの入居者は3人から4人ほど。

日中は就労支援の事業所などに通いながら、スタッフの介助を受けて暮らしている。

この法人では重度の障害者を積極的に受け入れていて、入居者の半数近くに上る。

このため、室内のバリアフリー化やスプリンクラーの設置などが必要で、1軒あたり1500万円ほどの費用がかかるそうだ。

さらに、介助には多くの人手が必要となる。

しかし、国からの障害福祉サービスの報酬には上限があり、それを超えてスタッフを増やそうとすると、人件費は自己負担になってしまうという。

月5万円の利用料を合わせても運営は厳しく、スタッフの時給は、県の最低賃金に近い1000円前後。

求人を出しても応募はなかなかない。

しかし、国からの障害福祉サービスの報酬には上限があり、それを超えてスタッフを増やそうとすると、人件費は自己負担になってしまうという。

月5万円の利用料を合わせても運営は厳しく、スタッフの時給は、県の最低賃金に近い1000円前後。

求人を出しても応募はなかなかない。

現在は、およそ100人いるスタッフの7割が高齢者で、ぎりぎりの状態でシフトをまわしている。

取材に訪れた日も、日高市のグループホームでは72歳の女性が1人で夜勤を担当し、寝つけない入居者の話し相手になったり、朝食を食べさせたりしていた。

高齢のスタッフにとっては負担が大きいため、急に体調を崩したり辞めたりすることもあり、昨年度は12人を新たに雇った一方、10人が辞めたそうだ。

それでも入居を希望する障害者を受け入れたいと、去年12月には定員が7人のグループホームを新たに開設したが、スタッフが急に辞めてしまい、今も予定していた人数を受け入れられずにいる。

取材に訪れた日も、日高市のグループホームでは72歳の女性が1人で夜勤を担当し、寝つけない入居者の話し相手になったり、朝食を食べさせたりしていた。

高齢のスタッフにとっては負担が大きいため、急に体調を崩したり辞めたりすることもあり、昨年度は12人を新たに雇った一方、10人が辞めたそうだ。

それでも入居を希望する障害者を受け入れたいと、去年12月には定員が7人のグループホームを新たに開設したが、スタッフが急に辞めてしまい、今も予定していた人数を受け入れられずにいる。

萩原 理事長

「高齢のスタッフに支えられてなんとか運営していますが、重度の障害がある人が暮らす場合、生活の質を確保するには多くの費用がかかります。それが国の報酬に反映されないかぎり、運営は厳しく、必要な人材も集まりません。事業所の頑張りだけでは対応できない状況になってきていると思います。入所施設の空きを待つ人がいる中、私たちのグループホームでできるかぎり受け入れたいと思っていますが、実際には難しいのが現状です」

「高齢のスタッフに支えられてなんとか運営していますが、重度の障害がある人が暮らす場合、生活の質を確保するには多くの費用がかかります。それが国の報酬に反映されないかぎり、運営は厳しく、必要な人材も集まりません。事業所の頑張りだけでは対応できない状況になってきていると思います。入所施設の空きを待つ人がいる中、私たちのグループホームでできるかぎり受け入れたいと思っていますが、実際には難しいのが現状です」

専門家「国は多様な選択肢を」

入所施設にもグループホームにも入れず、行き場をなくした障害者たち。

「施設から地域へ」という国の方針と重度の障害者をめぐる現状との間には大きなギャップがあることが、今回の取材で明らかになった。

施設の待機者が少なくとも延べ1万8000人余りに上っている現状について、障害者の政策に詳しい早稲田大学の岡部耕典教授は次のように話している。

「施設から地域へ」という国の方針と重度の障害者をめぐる現状との間には大きなギャップがあることが、今回の取材で明らかになった。

施設の待機者が少なくとも延べ1万8000人余りに上っている現状について、障害者の政策に詳しい早稲田大学の岡部耕典教授は次のように話している。

早稲田大学 岡部耕典教授

「親が自身の健康不安や将来への不安から子どもを入所させたいというケースが増えていると考えられるが、積極的に望んでいるとは限らず、地域の受け皿が少ないため施設を選択している人も多いのではないか。この受け皿が足りない現状が、『老障介護』をさらに深刻化させている。国はまず待機者の現状をしっかりと把握したうえで、重度の障害者を受け入れるグループホームについてはスタッフを十分に配置できるよう財源を確保するなど、対策をとる必要がある」

「親が自身の健康不安や将来への不安から子どもを入所させたいというケースが増えていると考えられるが、積極的に望んでいるとは限らず、地域の受け皿が少ないため施設を選択している人も多いのではないか。この受け皿が足りない現状が、『老障介護』をさらに深刻化させている。国はまず待機者の現状をしっかりと把握したうえで、重度の障害者を受け入れるグループホームについてはスタッフを十分に配置できるよう財源を確保するなど、対策をとる必要がある」

さらに教授は、待機者を減らし、本当の意味で施設から地域への移行を進めるには、グループホームだけでは十分とは言えないと指摘する。

「例えば欧米では、重度の障害者がみずからヘルパーと契約を結び、24時間の介助を受けながら1人暮らしをする『パーソナルアシスタンス』と呼ばれる支援も活発に行われている。国は施設やグループホームにとどまらない多様な選択肢を地域に用意し、障害の程度にかかわらず、それぞれが望む暮らしを実現できるようにするべきだ」

取材後記

「子どもより1日でいいから長生きしたい」

冒頭のこの言葉は、取材で出会った何人もの障害者の親が漏らしていた言葉だ。

わが子の行く末が心配でならない、その親心が強く表れている。

今回、取材に応じてくれた大阪の松江佐枝子さん(73)は、「親から離れても本人が安心して暮らせて、1日に何回か笑えるようなことがあればそれで幸せ」そう話していた。

そんなささやかな願いが、当たり前のようにかなえられる社会であってほしいと、取材を通して感じた。

重度の障害者とその家族の暮らしは、今後どうなるのか。

これからも現場の切実な声に耳を傾けていきたい。

冒頭のこの言葉は、取材で出会った何人もの障害者の親が漏らしていた言葉だ。

わが子の行く末が心配でならない、その親心が強く表れている。

今回、取材に応じてくれた大阪の松江佐枝子さん(73)は、「親から離れても本人が安心して暮らせて、1日に何回か笑えるようなことがあればそれで幸せ」そう話していた。

そんなささやかな願いが、当たり前のようにかなえられる社会であってほしいと、取材を通して感じた。

重度の障害者とその家族の暮らしは、今後どうなるのか。

これからも現場の切実な声に耳を傾けていきたい。

社会部 警視庁クラブ記者

周英煥

2017年入局。岡山局を経て2021年から現所属。これまで被爆者やハンセン病の元患者などを幅広く取材。

周英煥

2017年入局。岡山局を経て2021年から現所属。これまで被爆者やハンセン病の元患者などを幅広く取材。