スタンダップコメディーって?その変遷から見るアメリカ社会

ことしのアメリカの映画の祭典、アカデミー賞で議論を呼んだ、俳優のウィル・スミスさんとスタンダップコメディアンのクリス・ロックさんの騒動。スミスさんは、妻の容姿をからかうような発言をしたロックさんに、平手打ちをしました。容姿をからかうのはもってのほか、ましてや、暴力はもっとダメ。

でも、そもそも「スタンダップコメディー」って何?調べてみることにしました。

(国際部記者 北井元気)

でも、そもそも「スタンダップコメディー」って何?調べてみることにしました。

(国際部記者 北井元気)

スタンダップコメディーの起源は?

「もともと、スタンダップコメディーの起源と言われているのは、演劇を通して黒人奴隷たちを笑うことで『白人としての優越感を得る』という特殊な演劇形態でした」

こう話すのは、アメリカ文化に詳しい関西大学の小林剛教授です。

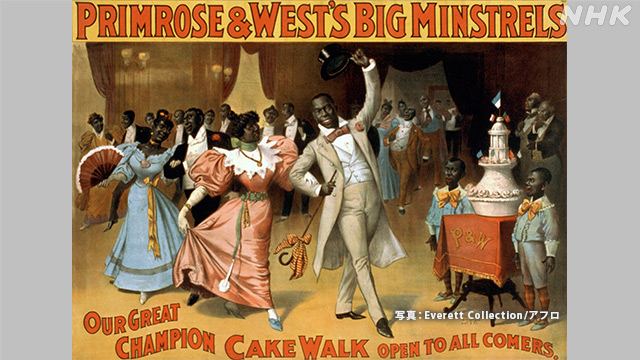

スタンダップコメディーの起源とされているのは「ミンストレル・ショー」と呼ばれるものだといいます。

こう話すのは、アメリカ文化に詳しい関西大学の小林剛教授です。

スタンダップコメディーの起源とされているのは「ミンストレル・ショー」と呼ばれるものだといいます。

「ミンストレル・ショー」がアメリカに広がった19世紀。

アメリカでは、黒人の奴隷制度が残っていました。

こうした中、「ミンストレル・ショー」では、白人の俳優が顔を黒く塗るなどして、黒人奴隷をステレオタイプ化して演じていたといいます。

小林教授によりますと、ショーは特に北部の劇場などで演じられ、黒人を笑いのネタにすることで優越感を得る場にもなっていたということです。

アメリカでは、黒人の奴隷制度が残っていました。

こうした中、「ミンストレル・ショー」では、白人の俳優が顔を黒く塗るなどして、黒人奴隷をステレオタイプ化して演じていたといいます。

小林教授によりますと、ショーは特に北部の劇場などで演じられ、黒人を笑いのネタにすることで優越感を得る場にもなっていたということです。

大きく変容したスタンダップコメディー

それから時間が経過し、スタンダップコメディーは、人種差別的な内容から、社会風刺がネタの中心に大きく変わっていきます。

背景には、1950年代から人種差別の撤廃を求める公民権運動が広がり、その後、制度上の人種差別は徐々に解消されていったことがあったといいます。

これとともに、アメリカ社会では都市部を中心にあからさまな人種差別は徐々に避けられるようになっていき、コメディー界においても、優位な立場にある人やマジョリティー側が、人種差別をジョークにするなど“マイノリティーをネタにして笑いを取る”ことが、控えられるようになっていったそうです。

背景には、1950年代から人種差別の撤廃を求める公民権運動が広がり、その後、制度上の人種差別は徐々に解消されていったことがあったといいます。

これとともに、アメリカ社会では都市部を中心にあからさまな人種差別は徐々に避けられるようになっていき、コメディー界においても、優位な立場にある人やマジョリティー側が、人種差別をジョークにするなど“マイノリティーをネタにして笑いを取る”ことが、控えられるようになっていったそうです。

こうした中で、「スタンダップコメディーを“社会風刺”に高めた」とも評されたのが、1950年代後半から60年代前半にかけて人気を集めたレニー・ブルースさんです。

自身もユダヤ系のルーツを持つブルースさんが鋭く風刺したのが「アメリカ社会が抱える矛盾」。

マイノリティーに対する人種差別をはじめ、政治、宗教、同性愛、貧困など多岐にわたりました。

ブルースさんは、カルチャー誌「ローリングストーン」の“最も優れたスタンダップコメディアン50人”という2017年の記事で、3位に選ばれるなど、亡くなった今もアメリカでは伝説的な人気があるといいます。

自身もユダヤ系のルーツを持つブルースさんが鋭く風刺したのが「アメリカ社会が抱える矛盾」。

マイノリティーに対する人種差別をはじめ、政治、宗教、同性愛、貧困など多岐にわたりました。

ブルースさんは、カルチャー誌「ローリングストーン」の“最も優れたスタンダップコメディアン50人”という2017年の記事で、3位に選ばれるなど、亡くなった今もアメリカでは伝説的な人気があるといいます。

黒人スタンダップコメディアンがスターに

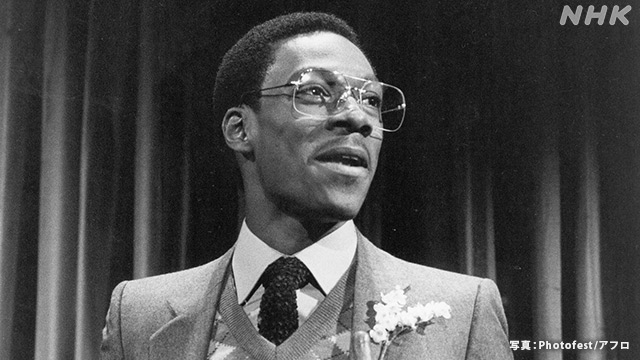

さらに、スタンダップコメディーでは、1980年代以降、黒人のコメディアンも、スターとして人気を集めていきます。

その1人が、俳優としても活躍するエディー・マーフィーさんです。

アメリカ社会に根強く残る黒人差別を、黒人であるマーフィーさんが逆手に取って笑いのネタにしたのです。

ネタの中には、黒人に対する人種差別をジョークにしていた「ミンストレル・ショー」とは逆に、マーフィーさんが白く化粧をして白人にふんするネタを披露したこともあるそうです。

そのネタは、白人を演じるマーフィーさんが、担保も無しに銀行で融資をしてもらおうとすると、黒人として銀行に行ったときとは、まるで対応が違うことをおもしろおかしく演じるというものでした。

レニー・ブルースさんやエディー・マーフィーさんのような、マイノリティー側のスタンダップコメディアンが、人気を集めてきた背景について、小林教授は次のように話しました。

アメリカ社会に根強く残る黒人差別を、黒人であるマーフィーさんが逆手に取って笑いのネタにしたのです。

ネタの中には、黒人に対する人種差別をジョークにしていた「ミンストレル・ショー」とは逆に、マーフィーさんが白く化粧をして白人にふんするネタを披露したこともあるそうです。

そのネタは、白人を演じるマーフィーさんが、担保も無しに銀行で融資をしてもらおうとすると、黒人として銀行に行ったときとは、まるで対応が違うことをおもしろおかしく演じるというものでした。

レニー・ブルースさんやエディー・マーフィーさんのような、マイノリティー側のスタンダップコメディアンが、人気を集めてきた背景について、小林教授は次のように話しました。

小林剛教授

「多民族社会のアメリカでは、マジョリティーとマイノリティーが必ず存在します。双方の間には、権力の差、貧富の差、機会の差など、さまざまな格差が生じています。当時のアメリカのスタンダップコメディーで確立されていったのは、“弱い立場”の人が“強い立場”の人をジョークのネタにして、アメリカ社会の中にいるマイノリティーの人たちの不満や怒りを発散するという形式なんです」

「多民族社会のアメリカでは、マジョリティーとマイノリティーが必ず存在します。双方の間には、権力の差、貧富の差、機会の差など、さまざまな格差が生じています。当時のアメリカのスタンダップコメディーで確立されていったのは、“弱い立場”の人が“強い立場”の人をジョークのネタにして、アメリカ社会の中にいるマイノリティーの人たちの不満や怒りを発散するという形式なんです」

多様性が一層広がる中で、さらに変わるコメディー?

そして現在。

スタンダップコメディーは、さらなる変化を見せてきているといいます。

「今のアメリカでは、基本的に『自分の努力で変えられないもの』、例えば、宗教、人種、LGBTQなどをジョークにすることは、アウトです」

こう話すのは、2014年からアメリカでスタンダップコメディアンとして活動する日本人、Saku Yanagawaさんです。

スタンダップコメディーは、さらなる変化を見せてきているといいます。

「今のアメリカでは、基本的に『自分の努力で変えられないもの』、例えば、宗教、人種、LGBTQなどをジョークにすることは、アウトです」

こう話すのは、2014年からアメリカでスタンダップコメディアンとして活動する日本人、Saku Yanagawaさんです。

去年はコロナ禍でも、年間約400回ステージに立ったそうです。

Yanagawaさんが背景として指摘するのは、多様性が一層広がる中で、アメリカ社会に起きている変化だといいます。

まず挙げたのが「キャンセル・カルチャー」という動きです。

「キャンセル・カルチャー」とは、ある人物が不適切な言動をしたという理由で、社会から排除しようとしたり、ボイコットしたりするものです。

Yanagawaさんによると、スタンダップコメディー界でも、過去に本人が投稿したツイートが炎上して、番組を降板せざるを得なくなったケースもあったといいます。

調べてみると、スタンダップコメディアンの発言が、激しい反発を招いたケースもありました。

Yanagawaさんが背景として指摘するのは、多様性が一層広がる中で、アメリカ社会に起きている変化だといいます。

まず挙げたのが「キャンセル・カルチャー」という動きです。

「キャンセル・カルチャー」とは、ある人物が不適切な言動をしたという理由で、社会から排除しようとしたり、ボイコットしたりするものです。

Yanagawaさんによると、スタンダップコメディー界でも、過去に本人が投稿したツイートが炎上して、番組を降板せざるを得なくなったケースもあったといいます。

調べてみると、スタンダップコメディアンの発言が、激しい反発を招いたケースもありました。

アメリカのメディアによると、2021年10月、動画配信大手ネットフリックスが配信したコメディー番組で、人気スタンダップコメディアンのデイブ・シャペルさんが、LGBTQの当事者を侮辱するような内容を繰り返し発言。

これに対して、トランスジェンダーを支援する人権団体や著名人が相次いで批判する声明を発表。

ネットフリックスの従業員らが本社の前で抗議デモを行い、配信の取りやめなどを求める事態に発展しました。

これに対して、トランスジェンダーを支援する人権団体や著名人が相次いで批判する声明を発表。

ネットフリックスの従業員らが本社の前で抗議デモを行い、配信の取りやめなどを求める事態に発展しました。

「時代ごとに変わる“笑い”のライン」

Yanagawaさんは、このほかにも“容姿をネタ”にするジョークも少なくなってきていると話しました。

「ありのままの自分の容姿に誇りを持って、自分を愛しましょう」という考えを重視する「ボディ・ポジティビティ」という運動がアメリカで浸透してきていることが理由だとしています。

人種に対する“いじり”、かつて“鉄板”とされた英語のなまりをモノマネする「アクセント芸」など、自分の人種とは別の人種をネタにするのも「攻撃的なジョーク」と見なされるようになっているのだそうです。

一方で、アメリカのコメディー界では、以前は見られなかった「歌ネタ」「フリップ芸」といった日本でも見られるようなネタを披露するコメディアンや、論争を生むような際どいジョークを自粛する“クリーンなコメディアン”が増えてきているともいいます。

こうした一連の変化について、Yanagawaさんは次のように話しました。

「ありのままの自分の容姿に誇りを持って、自分を愛しましょう」という考えを重視する「ボディ・ポジティビティ」という運動がアメリカで浸透してきていることが理由だとしています。

人種に対する“いじり”、かつて“鉄板”とされた英語のなまりをモノマネする「アクセント芸」など、自分の人種とは別の人種をネタにするのも「攻撃的なジョーク」と見なされるようになっているのだそうです。

一方で、アメリカのコメディー界では、以前は見られなかった「歌ネタ」「フリップ芸」といった日本でも見られるようなネタを披露するコメディアンや、論争を生むような際どいジョークを自粛する“クリーンなコメディアン”が増えてきているともいいます。

こうした一連の変化について、Yanagawaさんは次のように話しました。

Yanagawaさん

「スタンダップコメディアンというのは、ジョークにしていいものと悪いもののギリギリのラインを見極める仕事、だと思っています。時代時代で“ギリギリのライン”は変わっていきます。そのラインを突いていくためには、絶えず勉強をしなければなりません。無知のまま舞台に上がることは罪です」

「スタンダップコメディアンというのは、ジョークにしていいものと悪いもののギリギリのラインを見極める仕事、だと思っています。時代時代で“ギリギリのライン”は変わっていきます。そのラインを突いていくためには、絶えず勉強をしなければなりません。無知のまま舞台に上がることは罪です」

「笑い合う瞬間には分断はない」

アメリカ社会の変化を映し出すように変化してきたスタンダップコメディー。

Yanagawaさんはその役割について、最後にこう話してくれました。

「スタンダップコメディーというのは『そう言われればそうだよね』という新しい気付き、発見、対話のきっかけを生むものだと考えています。アメリカは人口がたくさんいて、意見が違うことは当たり前。スタンダップコメディーの劇場では、自分と意見の違う人に出会い、それを笑っていい場所なんです。1つのジョークにみんなで笑うことができれば、その瞬間に分断はないと信じています」

Yanagawaさんはその役割について、最後にこう話してくれました。

「スタンダップコメディーというのは『そう言われればそうだよね』という新しい気付き、発見、対話のきっかけを生むものだと考えています。アメリカは人口がたくさんいて、意見が違うことは当たり前。スタンダップコメディーの劇場では、自分と意見の違う人に出会い、それを笑っていい場所なんです。1つのジョークにみんなで笑うことができれば、その瞬間に分断はないと信じています」

国際部 記者

北井 元気

2014年入局 函館局、札幌局を経て現所属

好きなスタンダップコメディアンは、映画監督としても有名なウディ・アレンさん

北井 元気

2014年入局 函館局、札幌局を経て現所属

好きなスタンダップコメディアンは、映画監督としても有名なウディ・アレンさん