「背中から植物の芽が生える!? “AI脚本家”の発想」

ことし3月、ある短編映画が公開されました。

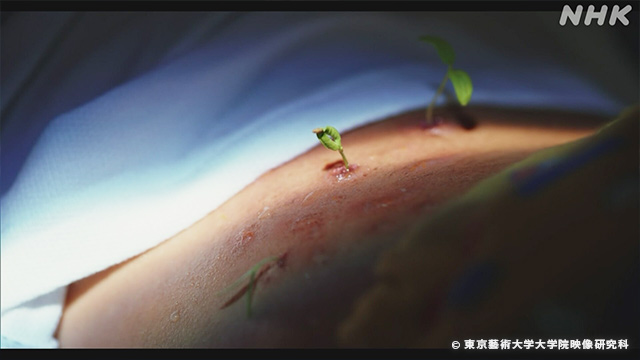

トマトが食べられない少年の背中に植物の芽が生えるという少し不思議なストーリーの映画。脚本を手がけたのは、AI=人工知能です。

スマートフォンの音声認識や自動運転の画像解析など私たちの生活の身近なところで使用されているAIですが、今や創作活動の分野へも進出しています。その実力とは!?

(函館放送局記者 西田理人)

トマトが食べられない少年の背中に植物の芽が生えるという少し不思議なストーリーの映画。脚本を手がけたのは、AI=人工知能です。

スマートフォンの音声認識や自動運転の画像解析など私たちの生活の身近なところで使用されているAIですが、今や創作活動の分野へも進出しています。その実力とは!?

(函館放送局記者 西田理人)

“AI脚本家”の映画とは

ことし3月、大阪で開かれた映画祭で公開された映画「少年、なにかが発芽する」。主人公はトマト嫌いの少年。母親の手料理も、学校での給食もトマトが食べられません。

するとある日、少年の背中から植物の芽が生えてきます。母親はあの手この手でトマトを食べさせようとしますが、少年はかたくなに拒否。背中の芽はどんどん伸びていくというストーリーです。AIが手がけた脚本を基にした映画が公開されるのは国内で初めてで、話題を集めました。

観客

「まさか少年から本当に芽が生えてくるとは思わなかったから、おもしろかったです。AIが考えていたのであればすごいというか人間と変わらないというか、発想が人間超えちゃっているかもしれないですよね。突拍子もないことを考えるのが、すごいなと思いました」

「まさか少年から本当に芽が生えてくるとは思わなかったから、おもしろかったです。AIが考えていたのであればすごいというか人間と変わらないというか、発想が人間超えちゃっているかもしれないですよね。突拍子もないことを考えるのが、すごいなと思いました」

映画製作スタッフ 多和田紘希さん

「見終わったときに『どこまでAIがやったのか』とか、いろんな質問が寄せられました。見た人が脚本家のAIを想像してくれるのがうれしいです。『このアイデアがAIなんじゃないか』、『AIだからこういうストーリーなんじゃないか』みたいなことを考えることは、今までの映画史で1回もなかったことですから」

「見終わったときに『どこまでAIがやったのか』とか、いろんな質問が寄せられました。見た人が脚本家のAIを想像してくれるのがうれしいです。『このアイデアがAIなんじゃないか』、『AIだからこういうストーリーなんじゃないか』みたいなことを考えることは、今までの映画史で1回もなかったことですから」

開発したのは函館市のIT企業

“AI脚本家”とも呼ぶべきこのシステムを開発したのは北海道函館市のIT企業「Ales」。

開発の中心を担ったのは「公立はこだて未来大学」の特任教授、松原仁さんです。

開発の中心を担ったのは「公立はこだて未来大学」の特任教授、松原仁さんです。

松原さんは「第2次AIブーム」と言われた1980年代からAI研究に携わり、将棋ファンなら一度は遊んだことのあるパソコンゲームの「AI将棋」の開発などに携わってきました。

松原さんが目指すもの、それはこれまでAIが進出することが難しいとされてきた、芸術分野など“創造性への挑戦”です。

松原さんが目指すもの、それはこれまでAIが進出することが難しいとされてきた、芸術分野など“創造性への挑戦”です。

AI×創造性への飽くなき挑戦

松原さんの挑戦の始まりは今をさかのぼること10年前。

プロジェクトの名前は「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」。

ちょっと変わった名前のこのプロジェクトは“AI小説家”を誕生させようと始めたものでした。

短い小説作品「ショートショート」の名手、星新一さんの作品全編を分析し、AIに小説を創作させるという研究です。

6年前には「コンピューターが小説を書く日」というタイトルの短編小説を文学賞に応募し、1次選考を突破したことがメディアにも取り上げられ話題となりました。

今回の“AI脚本家”はそれに続くAIによる創造性への挑戦第2弾です。

プロジェクトの名前は「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」。

ちょっと変わった名前のこのプロジェクトは“AI小説家”を誕生させようと始めたものでした。

短い小説作品「ショートショート」の名手、星新一さんの作品全編を分析し、AIに小説を創作させるという研究です。

6年前には「コンピューターが小説を書く日」というタイトルの短編小説を文学賞に応募し、1次選考を突破したことがメディアにも取り上げられ話題となりました。

今回の“AI脚本家”はそれに続くAIによる創造性への挑戦第2弾です。

松原仁さん

「最近のAIの研究成果では将棋で名人に勝つことができるようになったけど、創造性は人間固有の能力。AIの進化の現在位置から見ると監督など人間の手も加わる脚本がいいかなと思いました。ちょっと人間が補ってあげればいいコンテンツになる可能性がある」

「最近のAIの研究成果では将棋で名人に勝つことができるようになったけど、創造性は人間固有の能力。AIの進化の現在位置から見ると監督など人間の手も加わる脚本がいいかなと思いました。ちょっと人間が補ってあげればいいコンテンツになる可能性がある」

そして今回開発されたのが“AI脚本家”のシステム「フルコト」でした。

AIが脚本を生み出す仕組み

「フルコト」は「ディープラーニング」と呼ばれる、膨大なデータをコンピューターに学習させる手法で多くの小説や脚本などを読み込みます。

そして、「山」という単語には「登る」「高い」など関連が類推される単語を学んでいきます。

単語のつながりを学習したAIに対して、人間が60文字程度のあらすじを入力します。

AIはこのあらすじを基に単語どうしのつながりを類推し、起承転結に4分割した文章を作成します。

これはプロの脚本家も行う「箱書き」という方法です。

そして、「山」という単語には「登る」「高い」など関連が類推される単語を学んでいきます。

単語のつながりを学習したAIに対して、人間が60文字程度のあらすじを入力します。

AIはこのあらすじを基に単語どうしのつながりを類推し、起承転結に4分割した文章を作成します。

これはプロの脚本家も行う「箱書き」という方法です。

実際にAIで脚本を作ってみた!

ではこのシステムでどのように今回の脚本が生み出されたのか、AIと「共同作業」で脚本を担当した脚本家の多和田鉱希さんに作業を再現してもらいました。

まず人間がコンセプトを考え、今回はトマトを物語のカギにしようと決めました。

AIにはトマトが出てくる脚本を30本ほど学習させたあと、多和田さんがあらすじを入力しました。

AIにはトマトが出てくる脚本を30本ほど学習させたあと、多和田さんがあらすじを入力しました。

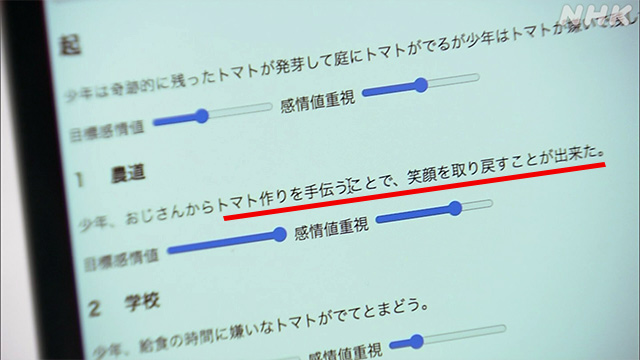

入力して10秒ほど経過するとAIが起承転結の流れに沿ってあわせて16の場面からなるストーリーができあがりました。

ところが、、、。

ところが、、、。

唐突な展開に困惑

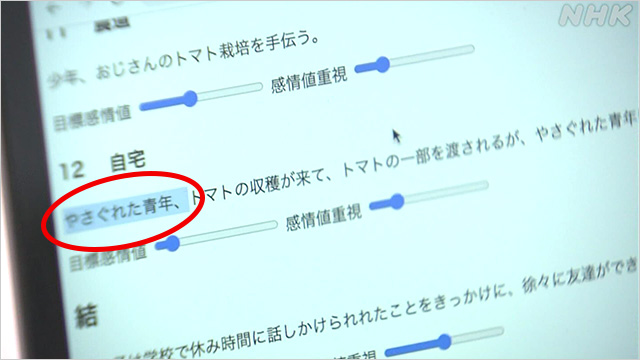

唐突に現れた「やさぐれた青年」という人物。

AIは入力された単語から類推されることばを機械的に並べているだけで、文章の意味までは理解できないため、時として人間の理解が及ばないストーリーができあがるのです。

唐突に登場する人物が謎を呼ぶばかりで映画の製作スタッフは、このストーリーに魅力を感じることができませんでした。

AIは入力された単語から類推されることばを機械的に並べているだけで、文章の意味までは理解できないため、時として人間の理解が及ばないストーリーができあがるのです。

唐突に登場する人物が謎を呼ぶばかりで映画の製作スタッフは、このストーリーに魅力を感じることができませんでした。

映画監督の渡辺裕子さん

「結構、受け止めきれないものが出てきてしまうんです。ある程度、解釈に飛躍のあるものは苦しかった」

「結構、受け止めきれないものが出てきてしまうんです。ある程度、解釈に飛躍のあるものは苦しかった」

「感情」の振れ幅も設定可能

そこで多和田さんは作品のコンセプトやトーンを調整して、人間がおもしろいと思えるストーリーに変えさせました。

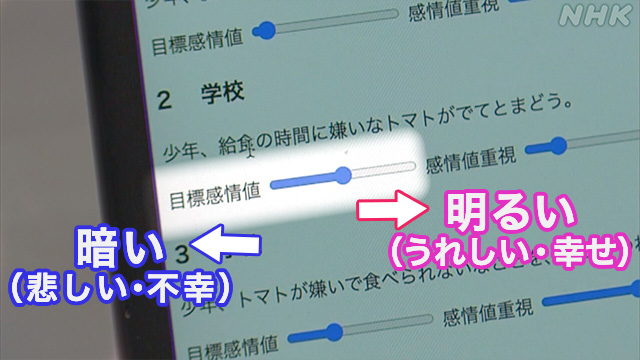

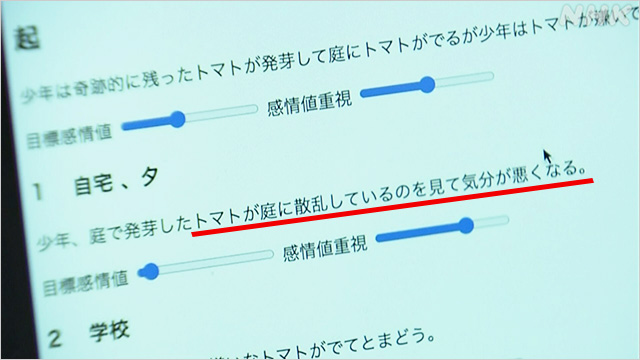

トーンの調整に使うのが「目標感情値」という機能。

青い目盛りが左に行くほど、暗く不幸な感情を表します。

青い目盛りが左に行くほど、暗く不幸な感情を表します。

例えば「トマト作りを手伝うことで、笑顔を取り戻すことができた」という部分をもっと暗いシーンにしたい場合は、目盛りを左に動かします。

すると、このとおり。

すると、このとおり。

「トマトが庭に散乱しているのをみて気分が悪くなる」と暗いトーンに変化しました。

試行錯誤の果ての1文

こうした調整を何度も繰り返した結果、出てきたのが映画のタイトルにもなった「少年、何かが発芽している」というシーンを含むストーリーでした。

多和田鉱希さん

「これは使いたいな、というのが出てきて。想像できなくもないし、支離滅裂とも限らないぐらいの」

「これは使いたいな、というのが出てきて。想像できなくもないし、支離滅裂とも限らないぐらいの」

こうして完成した脚本に監督がせりふを書き足して映画が製作されましたが、生み出したのはAI。

その意味やねらいについて議論したくてもできないため人間の創造力を働かせて映像やせりふを肉づけして完成にこぎつけました。

多和田さんは、AIをうまく活用して、人間の創作活動の幅を広げていきたいと話します。

その意味やねらいについて議論したくてもできないため人間の創造力を働かせて映像やせりふを肉づけして完成にこぎつけました。

多和田さんは、AIをうまく活用して、人間の創作活動の幅を広げていきたいと話します。

多和田鉱希さん

「AIに向き合うことで、これは思いつかなかった発想だったというのは、自分が一番分かるんですよ。僕としてはやっぱり自分が思いつかなかったことのほうがおもしろく感じるんですね。自分の中に引き出しがあると、人がよく言うじゃないですか。でも自分の引き出しの中身なんて、ちゃんとすべてを見つめた人なんていないと思うんですよ。そういう引き出しを開けてくれるのがこの『フルコト』だと思っています」

「AIに向き合うことで、これは思いつかなかった発想だったというのは、自分が一番分かるんですよ。僕としてはやっぱり自分が思いつかなかったことのほうがおもしろく感じるんですね。自分の中に引き出しがあると、人がよく言うじゃないですか。でも自分の引き出しの中身なんて、ちゃんとすべてを見つめた人なんていないと思うんですよ。そういう引き出しを開けてくれるのがこの『フルコト』だと思っています」

“AI脚本家”は、誰もが理解できる脚本を即座に生み出すレベルにはまだ至っていませんが、今後は学習できる量や、作成する脚本の精度を上げて長編映画の製作も目指しています。

そして、開発者の松原さんはかつて自らが研究していた「AI将棋」がプロの棋士を倒せるまでに進化したことを例に挙げ、それは決して不可能なことではないと胸を張ります。

そして、開発者の松原さんはかつて自らが研究していた「AI将棋」がプロの棋士を倒せるまでに進化したことを例に挙げ、それは決して不可能なことではないと胸を張ります。

松原仁さん

「人間の持つ感性や創造性というものにAIが踏み込むきっかけとしては、結構いい線をいってるのかなと思います。AIの脚本だとこんなぶっとんだ変わった映画ができるとか、変わったアニメができるとか、われわれが楽しむコンテンツの幅が増えればいいなと思います。将棋AIは40年ほど前に研究していたときに『いつか誰かが作ったプログラミングで、名人に勝つ』と言っていたんですけど、周りの人はみんな『そんなこと起きるわけないよ』と。でも、今の現実を見たらできたじゃないですか。40年たって。この『フルコト』が40年もかからずに、創造性を持ったと言えるようになってほしいと思います」

「人間の持つ感性や創造性というものにAIが踏み込むきっかけとしては、結構いい線をいってるのかなと思います。AIの脚本だとこんなぶっとんだ変わった映画ができるとか、変わったアニメができるとか、われわれが楽しむコンテンツの幅が増えればいいなと思います。将棋AIは40年ほど前に研究していたときに『いつか誰かが作ったプログラミングで、名人に勝つ』と言っていたんですけど、周りの人はみんな『そんなこと起きるわけないよ』と。でも、今の現実を見たらできたじゃないですか。40年たって。この『フルコト』が40年もかからずに、創造性を持ったと言えるようになってほしいと思います」

松原さんのAI研究の原点はあのキャラクター。

そもそも松原さんがAIに創造性を持たせる研究を続けるのはなぜか。

松原さんの研究室にはその原点と言える人形が置かれています。

松原さんの研究室にはその原点と言える人形が置かれています。

とがった髪型に大きな目の10万馬力。

「鉄腕アトム」です。

松原さんは少年の頃にテレビのアニメで見た人間を理解しようとするロボットに魅せられ、これまでAI研究を続けてきました。

「鉄腕アトム」です。

松原さんは少年の頃にテレビのアニメで見た人間を理解しようとするロボットに魅せられ、これまでAI研究を続けてきました。

松原仁さん

「僕がすごい印象に残っているシーンが、アトムがいじけるシーンなんですよね。アトムはいいお友達で人間の味方をするんですけど、アトムが『人間が何か美しいって言っているのが僕にはわからないんだよ。しょせん、僕は人間になれないんだ』といじいじするシーンがあって、子ども心に『これはすごいことを言ってる』とそのシーンがずっと強く残っています。それが私の原点です」

「僕がすごい印象に残っているシーンが、アトムがいじけるシーンなんですよね。アトムはいいお友達で人間の味方をするんですけど、アトムが『人間が何か美しいって言っているのが僕にはわからないんだよ。しょせん、僕は人間になれないんだ』といじいじするシーンがあって、子ども心に『これはすごいことを言ってる』とそのシーンがずっと強く残っています。それが私の原点です」

松原さんが描くAIの未来

しかし、どうしてアトムが「脚本や小説を書くAI」を作り出す研究と結び付くのでしょうか。

松原さんはAIを「人間を助け、豊かにするもの」と考えていて、その究極の理想型が、人間を理解しようとし、人間を助ける鉄腕アトムだというのです。

そのためには人工知能を限りなく人間に近づける必要性があると考えています。

そこで、AIにとって難しいとされてきた人間の創作活動の仕組みを理解して再現すること、すなわちAIが人の琴線に触れるような小説や脚本を書けるレベルまで進歩させ、創造性の分野で人間に限りなく近づいたと評価されることが目標なのです。

一方で、AIが人間の知能に近づけば近づくほど「AIに仕事が奪われる」「AIに社会が乗っ取られる」という指摘は常にあります。

そうした「AI脅威論」について松原さんは次のように話し、進化するAIが人を助けるような未来を築きたいとしています。

松原さんはAIを「人間を助け、豊かにするもの」と考えていて、その究極の理想型が、人間を理解しようとし、人間を助ける鉄腕アトムだというのです。

そのためには人工知能を限りなく人間に近づける必要性があると考えています。

そこで、AIにとって難しいとされてきた人間の創作活動の仕組みを理解して再現すること、すなわちAIが人の琴線に触れるような小説や脚本を書けるレベルまで進歩させ、創造性の分野で人間に限りなく近づいたと評価されることが目標なのです。

一方で、AIが人間の知能に近づけば近づくほど「AIに仕事が奪われる」「AIに社会が乗っ取られる」という指摘は常にあります。

そうした「AI脅威論」について松原さんは次のように話し、進化するAIが人を助けるような未来を築きたいとしています。

松原仁さん

「AIが発展すると、『人間を滅ぼすんじゃないか』とか『人間の仕事を奪うんじゃないか』という見方もあります。しかし、まだAIは人間がプログラムして仕組みを与えなければ機能しませんし、AIをどのように活用するかは、人の手に委ねられています。今後、人間が指示しなくても自律的に動く知能を備えたAIが登場した際に備えて、人間社会においてAIをどのように位置づけるのか、そのための社会的議論がより多くなされるべきです。僕はやっぱりアトムが原点なので、ちゃんとわれわれがAIとかロボットを研究すれば『アトムのようなお友達の、味方のものができるんだよ』というのは信じているし、それを示すためにも人を手助けする・豊かにするための「AI×創造性」の研究に挑戦し続けたいです」

「AIが発展すると、『人間を滅ぼすんじゃないか』とか『人間の仕事を奪うんじゃないか』という見方もあります。しかし、まだAIは人間がプログラムして仕組みを与えなければ機能しませんし、AIをどのように活用するかは、人の手に委ねられています。今後、人間が指示しなくても自律的に動く知能を備えたAIが登場した際に備えて、人間社会においてAIをどのように位置づけるのか、そのための社会的議論がより多くなされるべきです。僕はやっぱりアトムが原点なので、ちゃんとわれわれがAIとかロボットを研究すれば『アトムのようなお友達の、味方のものができるんだよ』というのは信じているし、それを示すためにも人を手助けする・豊かにするための「AI×創造性」の研究に挑戦し続けたいです」

函館局記者

西田理人

平成29年入局

長崎局を経て函館局

農林水産分野や地域行政などを担当

西田理人

平成29年入局

長崎局を経て函館局

農林水産分野や地域行政などを担当