アメリカだった沖縄

まもなくやってくる5月15日は何の日かご存じでしょうか。

今から50年前、1972年のこの日。沖縄が日本に返還されました。

沖縄にとっては日本への復帰です。

太平洋戦争の激戦地となった沖縄は、戦後27年にわたってアメリカの統治下にありました。日本国憲法が公布されたとき、東京タワーが完成したとき、東海道新幹線が開業したとき、沖縄はどんな姿だったのか。

当時を生きた人たちの、「アメリカだった沖縄」の記憶です。

(沖縄局 安藤雅斗 西林明秀)

今から50年前、1972年のこの日。沖縄が日本に返還されました。

沖縄にとっては日本への復帰です。

太平洋戦争の激戦地となった沖縄は、戦後27年にわたってアメリカの統治下にありました。日本国憲法が公布されたとき、東京タワーが完成したとき、東海道新幹線が開業したとき、沖縄はどんな姿だったのか。

当時を生きた人たちの、「アメリカだった沖縄」の記憶です。

(沖縄局 安藤雅斗 西林明秀)

沖縄のニューヨークレストラン

「沖縄県民は飲み会のあと、シメにステーキを食べる」

沖縄以外の都道府県の人が聞いたら、ちょっと信じがたいかもしれません。

みんながみんなそうというわけではありませんが、確かにそういう文化はあります。

熱々の鉄板に乗せられた赤身のステーキは、沖縄の食文化の1つとして親しまれてきました。

その始まりは、沖縄がアメリカだった時代にさかのぼります。

沖縄以外の都道府県の人が聞いたら、ちょっと信じがたいかもしれません。

みんながみんなそうというわけではありませんが、確かにそういう文化はあります。

熱々の鉄板に乗せられた赤身のステーキは、沖縄の食文化の1つとして親しまれてきました。

その始まりは、沖縄がアメリカだった時代にさかのぼります。

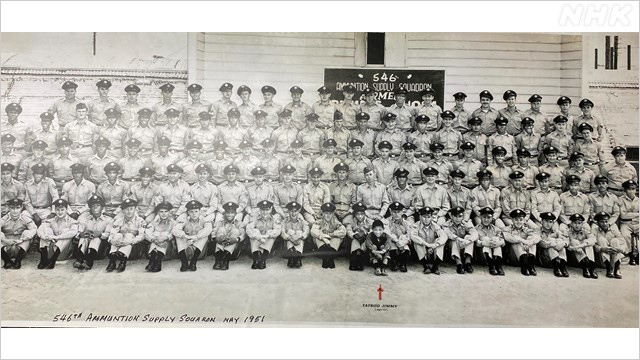

発祥とも言われる店がコザ(今の沖縄市)で1951年に創業した「ニューヨークレストラン」。

創業したのは奄美群島出身の故・元山嘉志富さん。

アメリカ統治下の沖縄には、米軍相手にひと山当てようと、沖縄の外からも大勢の人が集まり、基地の周辺は活況を呈していました。

元山さんもそうした1人で、故郷から親族や若手を呼び寄せ、従業員として雇いました。

創業したのは奄美群島出身の故・元山嘉志富さん。

アメリカ統治下の沖縄には、米軍相手にひと山当てようと、沖縄の外からも大勢の人が集まり、基地の周辺は活況を呈していました。

元山さんもそうした1人で、故郷から親族や若手を呼び寄せ、従業員として雇いました。

「ニューヨークレストラン」の経営は、すぐに軌道に乗りました。

元山さんに呼び寄せられた1人が、おいの徳富清次さん(77)。

2008年まで「ニューヨークレストラン」を経営しました。

沖縄に「アメリカンドリーム」を夢見て海を渡った当時、徳富さんはまだ小学生でした。

レストランで働き始めた徳富さんに任された仕事のひとつが、ステーキを焼くためのまき割り作業でした。

沖縄本島北部、深い森が広がる通称「やんばる」からトラックで運ばれてくる丸太を必死に割ってまきを作った作業が今でも忘れられない思い出だと言います。

元山さんに呼び寄せられた1人が、おいの徳富清次さん(77)。

2008年まで「ニューヨークレストラン」を経営しました。

沖縄に「アメリカンドリーム」を夢見て海を渡った当時、徳富さんはまだ小学生でした。

レストランで働き始めた徳富さんに任された仕事のひとつが、ステーキを焼くためのまき割り作業でした。

沖縄本島北部、深い森が広がる通称「やんばる」からトラックで運ばれてくる丸太を必死に割ってまきを作った作業が今でも忘れられない思い出だと言います。

憧れのライフスタイル

レストランで徳富さんが目の当たりにしたのは、豊かなアメリカ人の姿でした。

当時のコザの街はアメリカ兵であふれていました。

女性を連れ、毎晩のように店を訪れる兵士たちは、300グラムのステーキを勢いよくぺろりと平らげ、気前よく大量のドルを落としていきました。

店で売るハンバーガーも、サンドイッチも、コーラも、飛ぶように売れに売れました。

当時、立派な家が建つのに必要だった2000ドルを、たった1日で売り上げた日もあったというほど、街は好景気に沸いていました。

徳富さんの目に映る米兵はみな“紳士”でした。

当時のコザの街はアメリカ兵であふれていました。

女性を連れ、毎晩のように店を訪れる兵士たちは、300グラムのステーキを勢いよくぺろりと平らげ、気前よく大量のドルを落としていきました。

店で売るハンバーガーも、サンドイッチも、コーラも、飛ぶように売れに売れました。

当時、立派な家が建つのに必要だった2000ドルを、たった1日で売り上げた日もあったというほど、街は好景気に沸いていました。

徳富さんの目に映る米兵はみな“紳士”でした。

「兵士が歩くときには必ずボタンをきっちり締めて、きれいな姿で歩く。飲みに行くときには、床屋で髪を整える。その頃の兵隊は、紳士だった」

太平洋末期の地上戦で焦土となった沖縄。

当時はまだ戦争の爪痕が島じゅうに生々しく残り、人々の生活は厳しいままでした。

ステーキなんて地元の人たちにとっては高嶺の花、夢の食べ物だったのです。

当たり前のように毎晩、ステーキを思うままに楽しむことのできるアメリカ人の生活水準に、徳富さんは憧れのような感情を抱いていました。

しかし、そんなまなざしは、次第に変わっていきます。

当時はまだ戦争の爪痕が島じゅうに生々しく残り、人々の生活は厳しいままでした。

ステーキなんて地元の人たちにとっては高嶺の花、夢の食べ物だったのです。

当たり前のように毎晩、ステーキを思うままに楽しむことのできるアメリカ人の生活水準に、徳富さんは憧れのような感情を抱いていました。

しかし、そんなまなざしは、次第に変わっていきます。

アメリカ兵を変えたベトナム戦争

その頃、アメリカはベトナム戦争が泥沼化の一途をたどっていました。

沖縄の基地はベトナムへの出撃拠点となり、多くの兵士がここから戦地に赴きました。

過酷な戦場から戻った兵士たちは変わり果てていました。

紳士的だったふるまいは見る影もなくなり、店での乱闘騒ぎや無銭飲食が増えました。

薬物中毒のような兵士もあちこちに出てきて、店が面していた通りは、夜ごとに異様な空気感に包まれていたと言います。

紳士だった兵士は、もはやトラブルのもととなっていました。

それでも店の経営を維持するためには、彼らに頼るしかありません。

店のものを盗まれようとも、食い逃げされようとも、徳富さんたちはひたすら我慢し続けました。

レジに入りきらないくらいのドルが入っても、徳富さんの心は満たされなくなっていきました。

沖縄の基地はベトナムへの出撃拠点となり、多くの兵士がここから戦地に赴きました。

過酷な戦場から戻った兵士たちは変わり果てていました。

紳士的だったふるまいは見る影もなくなり、店での乱闘騒ぎや無銭飲食が増えました。

薬物中毒のような兵士もあちこちに出てきて、店が面していた通りは、夜ごとに異様な空気感に包まれていたと言います。

紳士だった兵士は、もはやトラブルのもととなっていました。

それでも店の経営を維持するためには、彼らに頼るしかありません。

店のものを盗まれようとも、食い逃げされようとも、徳富さんたちはひたすら我慢し続けました。

レジに入りきらないくらいのドルが入っても、徳富さんの心は満たされなくなっていきました。

アメリカ人の犯罪が絶えなくても、みんな面倒だから、事件化しようとしない。もうかるからしょうがないということで、ある程度の犠牲はやむをえないと思うこともあった。だけど内心は、『ちくしょう』という気持ちでいっぱいだった。

ないがしろにされた人権

アメリカ統治下の沖縄は、基地があるゆえの事件や事故に悩まされ続けました。

1959年には石川市(現在のうるま市)の宮森小学校にアメリカ軍の戦闘機が墜落。

児童11人を含む18人が犠牲となりました。

1965年には読谷村でアメリカ軍がパラシュートをつけて上空から投下したトレーラーが、住宅地に落下し、小学生の女の子が亡くなりました。

アメリカ兵による性犯罪や交通事故も相次ぎました。

本土復帰の2年前、1970年のことでした。

糸満町(現在の糸満市)で50代の女性が飲酒運転のアメリカ兵の車にひかれて死亡。

しかし軍法会議は証拠不十分として兵士を無罪とする判決を言い渡しました。

無罪判決からおよそ2週間後、今度はコザ市で交通事故が起きました。

ひいたのはアメリカの軍人、ひかれたのは沖縄の男性でした。

「あの男を基地の中に逃がすな」。

アメリカ軍の憲兵による事故処理を取り囲むように、怒りに満ちた人の数は増えていきました。

1959年には石川市(現在のうるま市)の宮森小学校にアメリカ軍の戦闘機が墜落。

児童11人を含む18人が犠牲となりました。

1965年には読谷村でアメリカ軍がパラシュートをつけて上空から投下したトレーラーが、住宅地に落下し、小学生の女の子が亡くなりました。

アメリカ兵による性犯罪や交通事故も相次ぎました。

本土復帰の2年前、1970年のことでした。

糸満町(現在の糸満市)で50代の女性が飲酒運転のアメリカ兵の車にひかれて死亡。

しかし軍法会議は証拠不十分として兵士を無罪とする判決を言い渡しました。

無罪判決からおよそ2週間後、今度はコザ市で交通事故が起きました。

ひいたのはアメリカの軍人、ひかれたのは沖縄の男性でした。

「あの男を基地の中に逃がすな」。

アメリカ軍の憲兵による事故処理を取り囲むように、怒りに満ちた人の数は増えていきました。

“コザ暴動”を撮った高校生

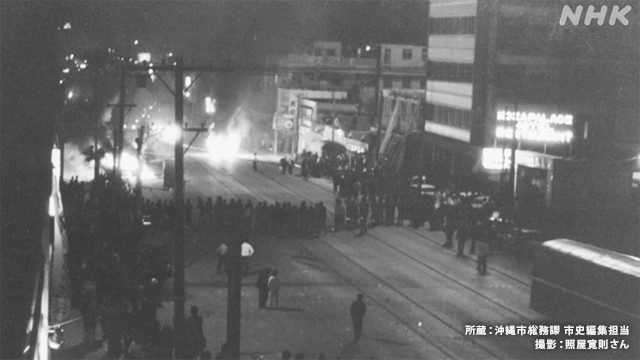

1970年12月20日の未明。

集まった群衆は軍関係者の車など82台に次々に火を付け、ひっくり返します。

アメリカ統治下の沖縄の人々の怒りを象徴する事件として語られる“コザ暴動”です。

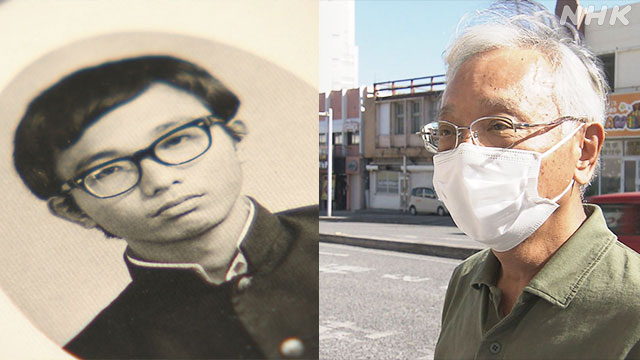

コザ高校の2年生だった照屋寛則さん(69)はその夜、異変を感じて自宅を飛び出し、現場に向かいました。

高校の写真部に所属していた照屋さんは買ったばかりのカメラを構え、無我夢中で現場にレンズを向けました。

集まった群衆は軍関係者の車など82台に次々に火を付け、ひっくり返します。

アメリカ統治下の沖縄の人々の怒りを象徴する事件として語られる“コザ暴動”です。

コザ高校の2年生だった照屋寛則さん(69)はその夜、異変を感じて自宅を飛び出し、現場に向かいました。

高校の写真部に所属していた照屋さんは買ったばかりのカメラを構え、無我夢中で現場にレンズを向けました。

ひたすら、ただシャッターを押し続けただけ。写真を撮るという行為に集中するだけだった。何が起こっているかというのを腕組みをして考えるような余裕もない。

撮影した写真は30枚以上。

車がひっくり返り、そこから炎が出る様子やそれを見守る群衆たち。

その日はひたすら現場で写真を撮り続けました。

照屋さんには、忘れられないできごとがあります。

車がひっくり返り、そこから炎が出る様子やそれを見守る群衆たち。

その日はひたすら現場で写真を撮り続けました。

照屋さんには、忘れられないできごとがあります。

無意識のうちに近くまで寄って撮るんだけど、その瞬間に撮られている人から『写真を撮るな』と言われた。さすがに高校2年生だからはっとしますよ。それでカメラを降ろして。一緒になってそれをやるっていうところまでは勇気がなかったわけです。

照屋さんの同級生のなかには、群衆に加わった人もいました。

中根学さん(68)はアメリカ軍関係者の車両をひっくり返すのを無意識に手伝っていたといいます。

中根学さん(68)はアメリカ軍関係者の車両をひっくり返すのを無意識に手伝っていたといいます。

車をひっくり返す人たちがいる。僕も現場について、2台ほど手伝った。何しろ坊主頭にトレパン姿ですからね、これが学校の先生に見つかったら危ないなとは思ってはいたのでさりげなくという感じで。

高校生ながらも、たび重なるアメリカ軍関係の事件や事故への不満を抱えていたのでした。

アメリカ軍関係の事件があっても基地の中に入ってしまえば終わりみたいな。人権・平和、そういうものは習っていたし、それがすべてないがしろにされているという思い、怒りが子どもながらにあった。

沖縄とアメリカのはざまで

“コザ暴動”の現場に、アメリカの高等弁務官(沖縄統治の最高責任者)の側近として訪れていた人がいます。

そのときのことを主和津(シュワルツ)ジミーさん(81)はこう振り返りました。

そのときのことを主和津(シュワルツ)ジミーさん(81)はこう振り返りました。

(高等弁務官は)あれだけ大きくなったということにびっくりしていたよ。けが人がいなかったから本当によかったと。ただ、とても残念がっている様子だった。

ジミーさんは沖縄とアメリカのはざまで戦後を生き抜いてきました。

元の名前は幸地達夫といい、生っ粋のウチナ―ンチュ(沖縄の人)です。

沖縄戦から3年後、1948年に伊江島で起きたアメリカ軍の弾薬輸送船の爆発事故で父親をなくしました。

その後、アメリカ兵の家庭に養子に入り、渡米。

元の名前は幸地達夫といい、生っ粋のウチナ―ンチュ(沖縄の人)です。

沖縄戦から3年後、1948年に伊江島で起きたアメリカ軍の弾薬輸送船の爆発事故で父親をなくしました。

その後、アメリカ兵の家庭に養子に入り、渡米。

名前も変えました。

みずからも軍人となり、ベトナム戦争では2度、現地での任務に当たりました。

生まれ故郷の沖縄に戻ったあとは嘉手納基地で働きますが、その能力を見いだされ、沖縄の最高権力者の側近となったのです。

みずからも軍人となり、ベトナム戦争では2度、現地での任務に当たりました。

生まれ故郷の沖縄に戻ったあとは嘉手納基地で働きますが、その能力を見いだされ、沖縄の最高権力者の側近となったのです。

数奇な運命の中で戦後を生き、沖縄とアメリカの2つのアイデンティティを持つジミーさんに、沖縄の本土復帰50年とはどういったものなのか問うてみました。

僕はウチナ―ンチュでもあるし、アメリカ人でもある。両方のことを考えながらいい方向に行くようにと働いていた。僕は沖縄とアメリカ、お互いの良い所、悪い所もわかる。いずれはアメリカに戻ろうとも思ったが、沖縄ほど良いところはないと思ってずっとここにいる。本土復帰の時は今後の沖縄はどうなるのだろうとも心配したが、今の沖縄は他と比べても負けないくらい豊かになっている。このきれいな海、きれいな島がこれからも続いてほしい。

沖縄復帰50年 集中放送&イベントはこちらから