支持率トップは”独裁者の息子” なぜ? フィリピン大統領選挙

6年に1度行われる、フィリピンの大統領選挙。5月9日に投開票日を迎えます。

多様な顔ぶれの候補が立候補していますが、支持率トップを走るのは、かつて独裁者と呼ばれ、その後民衆によって倒された、元大統領の息子です。

なぜ彼が、支持を集めているのか。

取材するとフィリピンの抱える課題が見えてきました。

(フィリピン大統領選挙取材班 酒井紀之、伊藤麗、北井元気)

多様な顔ぶれの候補が立候補していますが、支持率トップを走るのは、かつて独裁者と呼ばれ、その後民衆によって倒された、元大統領の息子です。

なぜ彼が、支持を集めているのか。

取材するとフィリピンの抱える課題が見えてきました。

(フィリピン大統領選挙取材班 酒井紀之、伊藤麗、北井元気)

選挙はお祭り騒ぎ

フィリピンはいま、国をあげての祭りのような、興奮した雰囲気に包まれています。

5月9日、同じ日に、大統領、副大統領、上下両院の議員、それに全国の首長や議員まで、有権者が直接、票を投じて選ぶので、それぞれの選挙活動が盛んに行われているのです。

フィリピンの選挙戦は、日本とはまるで違います。特に大統領候補の集会は、野外音楽フェスティバルのよう。

有名芸能人が司会し、かわるがわる人気アーティストが舞台に上がってパフォーマンス、観客を大いに盛り上げた後、候補の訴えが始まります。

5月9日、同じ日に、大統領、副大統領、上下両院の議員、それに全国の首長や議員まで、有権者が直接、票を投じて選ぶので、それぞれの選挙活動が盛んに行われているのです。

フィリピンの選挙戦は、日本とはまるで違います。特に大統領候補の集会は、野外音楽フェスティバルのよう。

有名芸能人が司会し、かわるがわる人気アーティストが舞台に上がってパフォーマンス、観客を大いに盛り上げた後、候補の訴えが始まります。

コンビニでも、熱い戦いが繰り広げられています。並んでいるのは、大統領選挙の候補者の顔が印刷されたカップ。

支持する候補のカップに、飲み物を入れて買っていく、人気投票です。幅広い世代に選挙に関心を持ってもらうのに、一役買っているといいます。

個性豊かな大統領候補たち

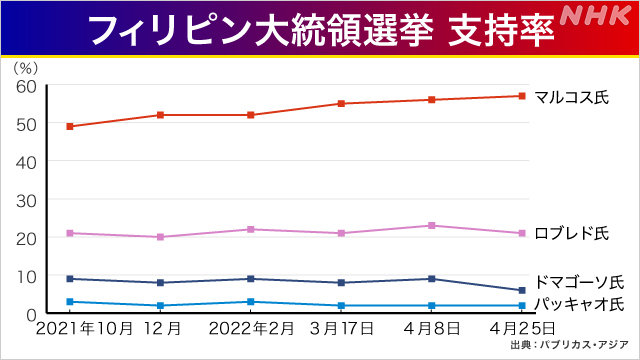

今回、大統領選挙には合わせて10人が立候補していますが、主要な候補は4人です。

▼フェルディナンド・マルコス氏(64)

かつて独裁体制を敷いた故・マルコス元大統領の長男で、地元の州知事や上院議員を務めた。

かつて独裁体制を敷いた故・マルコス元大統領の長男で、地元の州知事や上院議員を務めた。

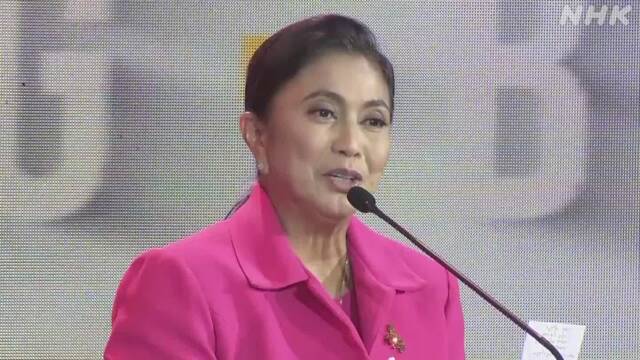

▼レニー・ロブレド氏(57)

人権派弁護士で、現職の副大統領でありながらドゥテルテ政権の強権的な姿勢を批判してきた、リベラル派。

人権派弁護士で、現職の副大統領でありながらドゥテルテ政権の強権的な姿勢を批判してきた、リベラル派。

▼フランシスコ・ドマゴーソ氏(47)

マニラの貧困層の多い地区出身の俳優で、現職のマニラ市長。貧困層の住宅支援などの成果も。

マニラの貧困層の多い地区出身の俳優で、現職のマニラ市長。貧困層の住宅支援などの成果も。

▼マニー・パッキャオ氏(43)

国民的な人気を誇る元プロボクサーで、上院議員。

国民的な人気を誇る元プロボクサーで、上院議員。

候補者たちは公開討論会などで、外交や財政の課題をはじめ、汚職の撲滅やドゥテルテ政権の是非などについて、意見をぶつけ合ってきました。

しかし、詳しい政策論争を避け続け、とうとう討論会にも出席しないまま、投票日を迎えようとしている候補がいます。

支持率でトップを走る、マルコス氏です。

しかし、詳しい政策論争を避け続け、とうとう討論会にも出席しないまま、投票日を迎えようとしている候補がいます。

支持率でトップを走る、マルコス氏です。

故・マルコス元大統領の独裁時代

フェルディナンド・マルコス候補の父、マルコス元大統領は、1965年に大統領に当選。全国で道路や発電所など大規模なインフラ整備を進め、経済発展を主導しました。

一方で1972年には、共産主義を抑え込むためとして、戒厳令を出して独裁体制を敷きました。

多くの無実の市民が逮捕され、警察や軍による拷問などで命を落としました。その後の政府の調査では、7万5000人余りが人権侵害を訴え、2300人以上の死亡が公式に確認されています。

一方で1972年には、共産主義を抑え込むためとして、戒厳令を出して独裁体制を敷きました。

多くの無実の市民が逮捕され、警察や軍による拷問などで命を落としました。その後の政府の調査では、7万5000人余りが人権侵害を訴え、2300人以上の死亡が公式に確認されています。

さらに大統領とその取り巻きに権力が集中した結果、汚職がまん延。ずさんな管理でインフラ建設を推し進め続けた結果、債務が膨らみ、経済成長はマイナスに落ち込みました。

ついに1986年に、100万人を越える民衆が集結し「ピープルパワー」と呼ばれる大規模な抗議運動を起こしました。

マルコス大統領は、アメリカ・ハワイに亡命。

ついに1986年に、100万人を越える民衆が集結し「ピープルパワー」と呼ばれる大規模な抗議運動を起こしました。

マルコス大統領は、アメリカ・ハワイに亡命。

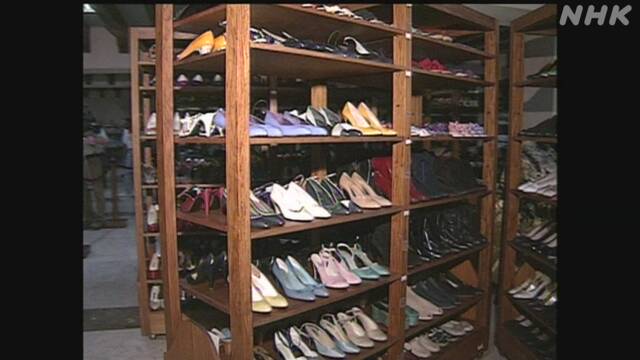

宮殿に残されたイメルダ夫人の大量の靴は、一族による巨額の横領と不正蓄財の実態を世界に知らしめました。

父の実績強調 負の側面はなかったことに?

政策論争を避けるマルコス氏が、運動の中心に据えているのは、SNSを通じた発信です。YouTubeのチャンネル登録者数は現在220万人を数え、フェイスブックのフォロワー数は580万人に上る「スーパーインフルエンサー」になっています。

繰り返し強調しているのは、父親の故・マルコス元大統領の政権初期の実績です。

建設された高速道路や公共施設などを紹介し、息子である自分も、大統領に当選すれば、インフラ建設を通じて、コロナ禍で疲弊したフィリピン経済の復興を進めると訴えています。

繰り返し強調しているのは、父親の故・マルコス元大統領の政権初期の実績です。

建設された高速道路や公共施設などを紹介し、息子である自分も、大統領に当選すれば、インフラ建設を通じて、コロナ禍で疲弊したフィリピン経済の復興を進めると訴えています。

動画では美しい映像と音楽で夢のような明るい未来を宣伝する一方で、独裁政権の負の側面は、まるでなかったことのように、触れられていません。

父親の独裁政権についてマルコス氏自身は過去に何度か発言しています。

父親の独裁政権についてマルコス氏自身は過去に何度か発言しています。

マルコス氏

「教科書には、マルコス元大統領がこれを盗んだ、あんなことをやったと書いてあるが、こうした主張はすべて裁判では証明できずに真実ではなかったと判決が出ている。これは政治的なプロパガンダだ」

(2020年の会見での発言)

「教科書には、マルコス元大統領がこれを盗んだ、あんなことをやったと書いてあるが、こうした主張はすべて裁判では証明できずに真実ではなかったと判決が出ている。これは政治的なプロパガンダだ」

(2020年の会見での発言)

マルコス氏から聞かれるのは、あたかも父親は政治闘争に敗れた結果、ぬれぎぬを着せられたと主張するような発言です。

実際には、不正蓄財も人権侵害も、政府による調査や裁判で、明確に証拠が示されていて、事実とは異なります。

実際には、不正蓄財も人権侵害も、政府による調査や裁判で、明確に証拠が示されていて、事実とは異なります。

マルコス候補に熱狂する若者たち

マルコス候補を支持する人々は、どう考えているのでしょうか。集会に参加した人たちに話を聞きました。

23歳・女性

「マルコス元大統領の時代に汚職なんてなかった。そう信じている。反マルコスのニュースは読まない。主にソーシャルメディアで情報を得ている」

25歳・男性

「マルコス候補を僕が支持しているのは父親の実績があるからだ。人権侵害なんて無かった。裁判で棄却されて証明されていないと聞いた」。

「マルコス元大統領の時代に汚職なんてなかった。そう信じている。反マルコスのニュースは読まない。主にソーシャルメディアで情報を得ている」

25歳・男性

「マルコス候補を僕が支持しているのは父親の実績があるからだ。人権侵害なんて無かった。裁判で棄却されて証明されていないと聞いた」。

マルコス氏の歴史を塗り替えるような主張は、確実に浸透しているようです。

なぜ、こうした情報を鵜呑みにしてしまうのか。2つの背景が指摘されています。

なぜ、こうした情報を鵜呑みにしてしまうのか。2つの背景が指摘されています。

(1)独裁体制の記憶の風化

フィリピン国民の平均年齢はおよそ25歳、人口の7割が40歳未満です。マルコス政権の独裁体制を経験していない世代が増えています。当時の記憶が風化しているのです。

(2)世界トップレベルのSNSの広がり

フィリピンの人たちはインターネットの利用時間が1日平均10時間と、世界で最も長いという調査結果もあります。出稼ぎで働く人が多く、離れている家族と連絡を取り合うためのSNSの使用率も世界トップレベルです。

身近なSNSで、家族や友人から共有された情報について、疑いを持たずに受け入れているのではないかと見られています。

フィリピン国民の平均年齢はおよそ25歳、人口の7割が40歳未満です。マルコス政権の独裁体制を経験していない世代が増えています。当時の記憶が風化しているのです。

(2)世界トップレベルのSNSの広がり

フィリピンの人たちはインターネットの利用時間が1日平均10時間と、世界で最も長いという調査結果もあります。出稼ぎで働く人が多く、離れている家族と連絡を取り合うためのSNSの使用率も世界トップレベルです。

身近なSNSで、家族や友人から共有された情報について、疑いを持たずに受け入れているのではないかと見られています。

民主化に失望した世代も

しかし、選挙でマルコス氏を支持するのは、若者だけではありません。さらに上の世代にも、支持が広がっています。

独裁政権が倒れた後、多くの人は経済発展から取り残されたと感じているからです。

独裁政権が倒れた後、多くの人は経済発展から取り残されたと感じているからです。

首都マニラに住むサイレル・デグズマンさん(57)は、36年前の抗議運動に加わりましたが、いまは熱心なマルコス支持者です。

マルコス政権崩壊からいままで、安定した仕事には就けず、ガードマンやバイクタクシーなどの短期雇用の仕事を転々とするしかありませんでした。

政権がかわっても相変わらず政治の腐敗と貧困が続く中、振り返るとマルコス元大統領だけが、フィリピンの発展に尽くしたと考えるようになったといいます。

マルコス政権崩壊からいままで、安定した仕事には就けず、ガードマンやバイクタクシーなどの短期雇用の仕事を転々とするしかありませんでした。

政権がかわっても相変わらず政治の腐敗と貧困が続く中、振り返るとマルコス元大統領だけが、フィリピンの発展に尽くしたと考えるようになったといいます。

背景に深刻な貧富の格差

フィリピンの経済は高成長を続けていますが、貧富の格差は際立っています。高層ビルのすぐ脇にスラム街が広がる光景も珍しくありません。

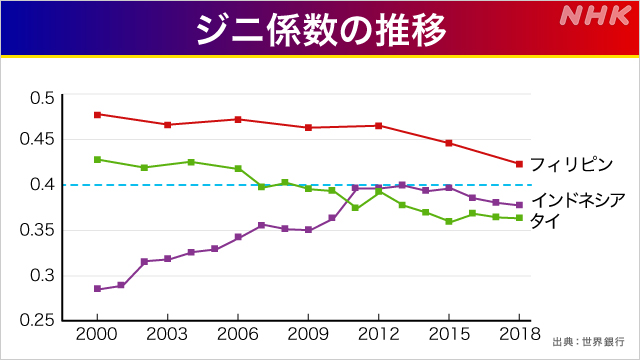

所得分配の不平等さをはかる指標、「ジニ係数」の推移を世界銀行がまとめたグラフです。

所得分配の不平等さをはかる指標、「ジニ係数」の推移を世界銀行がまとめたグラフです。

1に近づくほど、格差が大きいことを表します。

2000年以降、フィリピンは社会が不安定になるとされる0.4を常に超えています。データがある直近の2018年では、タイやインドネシアなどほかの東南アジアの国々が0.4を下回るなか、フィリピンだけが0.4を超えています。

格差が是正されず、置き去りにされたと感じる人たちは、民主主義や既存の政治に対する不信感を抱えています。

かつてのマルコス政権時代を知る世代の間でも、社会全体が貧しくても、ともに発展を目指していたあのころは、今よりはよかったと、懐古主義が広がっているのです。

マルコス氏は、こうした不満の受け皿にもなっていると見られています。

2000年以降、フィリピンは社会が不安定になるとされる0.4を常に超えています。データがある直近の2018年では、タイやインドネシアなどほかの東南アジアの国々が0.4を下回るなか、フィリピンだけが0.4を超えています。

格差が是正されず、置き去りにされたと感じる人たちは、民主主義や既存の政治に対する不信感を抱えています。

かつてのマルコス政権時代を知る世代の間でも、社会全体が貧しくても、ともに発展を目指していたあのころは、今よりはよかったと、懐古主義が広がっているのです。

マルコス氏は、こうした不満の受け皿にもなっていると見られています。

対抗する勢力は

マルコス氏に待ったをかけようとしているのが、世論調査の支持率で2位につける現職の副大統領、ロブレド氏です。

「“うそ”によって大統領が決まるならば、私たちの国はあわれだ」と、マルコス氏の選挙手法への非難を強めています。

「“うそ”によって大統領が決まるならば、私たちの国はあわれだ」と、マルコス氏の選挙手法への非難を強めています。

支持者たちも、マルコス氏に対する強い危機感を訴えていました。

「マルコス氏が勝てば歴史をねじ曲げ、教科書を書きかえることができるようになってしまうので闘います」

かつて独裁政権のもとで民主主義を求めて活動し、弾圧された人たちも危機感を強めて結束しています。

「マルコス氏が勝てば歴史をねじ曲げ、教科書を書きかえることができるようになってしまうので闘います」

かつて独裁政権のもとで民主主義を求めて活動し、弾圧された人たちも危機感を強めて結束しています。

ダニーロ・デラ・フエンテさん(73)は1980年代に独裁政権下で抗議活動をしておよそ4年間投獄され、拷問を受けました。いまは被害者の会のメンバーとして、マルコス氏の支持が強いとされる地区で戸別訪問し、みずからの経験を伝えています。

ロブレド氏を支持し、マルコス氏との政策の違いや、父親のマルコス元大統領が何をしたのかを伝えるチラシを配っています。

ロブレド氏を支持し、マルコス氏との政策の違いや、父親のマルコス元大統領が何をしたのかを伝えるチラシを配っています。

ダニーロ・デラ・フエンテさん

「若い世代がマルコス候補を支持しているのを見ると、逆に力がわく。もっと活動して独裁政権の裏にどんな真実があったのか、伝えなければ」

「若い世代がマルコス候補を支持しているのを見ると、逆に力がわく。もっと活動して独裁政権の裏にどんな真実があったのか、伝えなければ」

専門家やメディアなどが自主的にファクトチェックをする動きも相次いでいます。このうち「チェック.ph」と名付けられたプロジェクトには、国内外のメディアや大学、市民団体が参加しています。

候補者自身の声明や情報発信の内容に加え、ソーシャルメディアやブログで拡散されている選挙関連の情報を独自に検証。

「正確」「間違い」「根拠なし」など5つに分類して、ウェブサイトやソーシャルメディアで解説し、偽情報を暴いています。

候補者自身の声明や情報発信の内容に加え、ソーシャルメディアやブログで拡散されている選挙関連の情報を独自に検証。

「正確」「間違い」「根拠なし」など5つに分類して、ウェブサイトやソーシャルメディアで解説し、偽情報を暴いています。

「うそは事実より早く遠くまで伝わる」

フィリピン人として去年、初めてノーベル平和賞を受賞したジャーナリストのマリア・レッサ氏。彼女は授賞式のスピーチで次のように、警鐘を鳴らしていました。

「うそは事実よりも早く遠くまで伝わります。真実がなければ信頼は得られません。信頼がなければ、現実を共有することも民主主義もありません」

6年に1度の貴重な機会に有権者は誰をリーダーに選ぶのか。フィリピンの大統領選挙は、民主主義のおかれた危うい現実を私たちにも突きつけています。

「うそは事実よりも早く遠くまで伝わります。真実がなければ信頼は得られません。信頼がなければ、現実を共有することも民主主義もありません」

6年に1度の貴重な機会に有権者は誰をリーダーに選ぶのか。フィリピンの大統領選挙は、民主主義のおかれた危うい現実を私たちにも突きつけています。

マニラ支局長

酒井 紀之

2007年入局

沖縄局、水戸局、仙台局、スポーツニュース部などを経て2022年からマニラ支局長

米中対立の最前線やフィリピンの経済格差と貧困、環境問題などを取材

酒井 紀之

2007年入局

沖縄局、水戸局、仙台局、スポーツニュース部などを経て2022年からマニラ支局長

米中対立の最前線やフィリピンの経済格差と貧困、環境問題などを取材

ジャカルタ支局長

伊藤 麗

2015年入局

国際部を経て、去年からジャカルタ支局でインドネシアと東ティモールを取材

大学でフィリピンのタガログ語を専攻

伊藤 麗

2015年入局

国際部を経て、去年からジャカルタ支局でインドネシアと東ティモールを取材

大学でフィリピンのタガログ語を専攻

国際部記者

北井 元気

2014年入局

函館局、札幌局を経て現所属

南アジア、東南アジアの取材を担当

北井 元気

2014年入局

函館局、札幌局を経て現所属

南アジア、東南アジアの取材を担当