さよなら黒川紀章の名建築~中銀カプセルタワービル

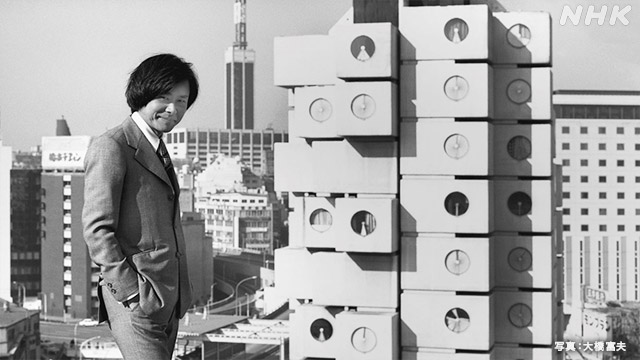

建築家・黒川紀章が37歳のとき、その建物は完成しました。

直方体のブロックを積み上げたような不思議な外観の「中銀(なかぎん)カプセルタワービル」。

黒川が目指したのは、カプセルを交換することによる“持続可能”な建築でした。

それから半世紀、多くの人を魅了してきた昭和の名建築は惜しまれながらその姿を消します。

(首都圏局記者 氏家寛子)

直方体のブロックを積み上げたような不思議な外観の「中銀(なかぎん)カプセルタワービル」。

黒川が目指したのは、カプセルを交換することによる“持続可能”な建築でした。

それから半世紀、多くの人を魅了してきた昭和の名建築は惜しまれながらその姿を消します。

(首都圏局記者 氏家寛子)

長男が語る黒川紀章とカプセルタワービル

黒川紀章の長男で、デザイン設計事務所を経営する黒川未来夫(みきお)さん。

カプセルタワービルが竣工したときは7歳でした。

自宅で絵を描いて説明してくれたことが記憶に残っていると振り返りました。

カプセルタワービルが竣工したときは7歳でした。

自宅で絵を描いて説明してくれたことが記憶に残っていると振り返りました。

黒川未来夫さん

「黒川(紀章)が『最近こんな建物をつくっているんだ』と私に言った日がありました。さっと絵を描いて『すごいだろう』と。今考えると自分がつくった建物を子どもに説明したり自慢したりしたのは、その1回だけでした。すごくうれしそうに話していたので、本人にとって特別なんだろうというのは子ども心に感じました」

「黒川(紀章)が『最近こんな建物をつくっているんだ』と私に言った日がありました。さっと絵を描いて『すごいだろう』と。今考えると自分がつくった建物を子どもに説明したり自慢したりしたのは、その1回だけでした。すごくうれしそうに話していたので、本人にとって特別なんだろうというのは子ども心に感じました」

ただその後は父親への反発もあり、つきあいは少なかったといいます。

カプセルの中に初めて入ったのも、黒川が亡くなったあとでした。

カプセルの中に初めて入ったのも、黒川が亡くなったあとでした。

黒川未来夫さん

「最初はとにかくカプセルの中が狭いと感じるんですが、不思議なことに10分くらいするとそう感じなくなります。

(亡くなったあと)黒川事務所を支えてきた人たちから話を聞いて、黒川の人物像がわかってきました。仕事に対してすごく真面目な人間で、自分の中で守らないといけないものをしっかり持っていた。それを知ってようやく父に向き合えるようになったんです」

「最初はとにかくカプセルの中が狭いと感じるんですが、不思議なことに10分くらいするとそう感じなくなります。

(亡くなったあと)黒川事務所を支えてきた人たちから話を聞いて、黒川の人物像がわかってきました。仕事に対してすごく真面目な人間で、自分の中で守らないといけないものをしっかり持っていた。それを知ってようやく父に向き合えるようになったんです」

1972年に完成した“未来”の建築

1972年に東京・銀座に完成した「中銀カプセルタワービル」は、13階と11階建てのツインタワーに住宅用のカプセルが140個取り付けられています。

分譲マンションでしたが、当初はビジネス向けの利用を想定していたといいます。

分譲マンションでしたが、当初はビジネス向けの利用を想定していたといいます。

上の写真は完成当時のカプセルの内部です。

広さはおよそ10平方メートル。

テレビや最新のオーディオ機器が備え付けられ、ユニットバスもあります。

下の写真は窓側を写したもの。

直径1メートル30センチの丸い窓がどこか宇宙船の中をイメージさせます。

広さはおよそ10平方メートル。

テレビや最新のオーディオ機器が備え付けられ、ユニットバスもあります。

下の写真は窓側を写したもの。

直径1メートル30センチの丸い窓がどこか宇宙船の中をイメージさせます。

建物の“新陳代謝”=メタボリズムの代表作

住宅用カプセルはもともと、25年ごとに交換することが想定されていました。

黒川紀章らが提唱した“新陳代謝”を意味する「メタボリズム」という日本発の建築運動。

時代や社会の変化に合わせて、生物の新陳代謝のように建築も設備などを取り替えることで進化するという考え方で、黒川はカプセルを交換することで半永久的に持続していくことを目指したのです。

黒川紀章らが提唱した“新陳代謝”を意味する「メタボリズム」という日本発の建築運動。

時代や社会の変化に合わせて、生物の新陳代謝のように建築も設備などを取り替えることで進化するという考え方で、黒川はカプセルを交換することで半永久的に持続していくことを目指したのです。

カプセルタワービルはその「メタボリズム」を体現した黒川の代表作として知られるようになりますが、結果としてカプセルが交換されることはありませんでした。

カプセル建築を研究している工学院大学建築学部の鈴木敏彦教授は次のように話します。

カプセル建築を研究している工学院大学建築学部の鈴木敏彦教授は次のように話します。

工学院大学 鈴木敏彦教授

「交換されなかったのは、クレーンで下から積み上げていったのでカプセルを1つだけ取り外すのが物理的に難しかったこともあります。

ただ黒川はカプセルによって“動かない建築が動きだす”、建築の生命的な持続可能性につながると考えたんだと思います。このメタボリズムの考え方は特に海外に大きな影響を与えました」

「交換されなかったのは、クレーンで下から積み上げていったのでカプセルを1つだけ取り外すのが物理的に難しかったこともあります。

ただ黒川はカプセルによって“動かない建築が動きだす”、建築の生命的な持続可能性につながると考えたんだと思います。このメタボリズムの考え方は特に海外に大きな影響を与えました」

カプセルに魅せられた住人たち

この一風変わった建築に魅せられた人は少なくありません。

幼い頃からこのビルに憧れていたという前田達之さん(55)は、2010年に1部屋を購入しました。

老朽化により雨漏りしたり、給湯管が壊れてお湯が出なくなったりしましたが、前田さんにとっては居心地の良さとともに、個性豊かな住人たちのコミュニティーが魅力的だったといいます。

老朽化により雨漏りしたり、給湯管が壊れてお湯が出なくなったりしましたが、前田さんにとっては居心地の良さとともに、個性豊かな住人たちのコミュニティーが魅力的だったといいます。

前田達之さん

「高速道路から見えるので小学生の頃から変な形の建物だなと気になっていました。社会人になって近くの会社に勤めることになり、たまたま電柱に『売りカプセル』という看板が貼ってあるのを見つけたのが購入したきっかけです。周りのカプセルの住人と知り合いになっていくうちに魅力的な人が集まっている建物だと気づいたんです」

「高速道路から見えるので小学生の頃から変な形の建物だなと気になっていました。社会人になって近くの会社に勤めることになり、たまたま電柱に『売りカプセル』という看板が貼ってあるのを見つけたのが購入したきっかけです。周りのカプセルの住人と知り合いになっていくうちに魅力的な人が集まっている建物だと気づいたんです」

住人たちは自分たちの利用目的に合わせて、リノベーションを行っていました。

茶室をイメージした和室。

黒を基調としたモダンな部屋。

趣味や仕事のためのセカンドハウス。

建築時に想定された交換は行われませんでしたが、カプセルは住人たちのライフスタイルに合わせて“進化”していったと言えるのかもしれません。

茶室をイメージした和室。

黒を基調としたモダンな部屋。

趣味や仕事のためのセカンドハウス。

建築時に想定された交換は行われませんでしたが、カプセルは住人たちのライフスタイルに合わせて“進化”していったと言えるのかもしれません。

建設会社に勤める一級建築士の藤村正さん(63)も2017年から1室を賃貸し、カプセルの魅力を多くの人に体験してもらいたいとゲストハウスとして活用してきました。

建築好きな知人や職場の仲間、その知人など訪れた人は600人を超えます。

建築好きな知人や職場の仲間、その知人など訪れた人は600人を超えます。

4冊の芳名帳には利用者それぞれのカプセルタワービルへの思いが文章やイラストで記されています。

来訪したのをきっかけに建物を題材に版画が制作されたり、演奏会が開かれたりしたこともありました。

藤村さんが実感したのは、カプセルが生み出す“多様性”です。

来訪したのをきっかけに建物を題材に版画が制作されたり、演奏会が開かれたりしたこともありました。

藤村さんが実感したのは、カプセルが生み出す“多様性”です。

藤村正さん

「(黒川)先生は『個』を大事にしてビジネスマンの基地のような建物をつくりましたが、そこに自然発生的にコミュニティーが生まれました。個を大事にしながら個と個がつながることの大切さを教えてくれる建築であり、規格化されたカプセルが利用者の多様性を触発するような空間になっていると感じています」

「(黒川)先生は『個』を大事にしてビジネスマンの基地のような建物をつくりましたが、そこに自然発生的にコミュニティーが生まれました。個を大事にしながら個と個がつながることの大切さを教えてくれる建築であり、規格化されたカプセルが利用者の多様性を触発するような空間になっていると感じています」

“解体”ではなく“保存”を

2007年に管理組合は、ビルを解体して建て替えることをいったん決議しましたが、その後、白紙となります。

所有者の中でも建て替えるのか、保存していくのか意見が割れていたといいます。

前田さんは人々を惹きつけるこの建物を守っていきたいと考え、2014年に一部の住人たちと「中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト」を立ち上げます。

保存活動の一環で自身は15部屋のオーナーとなり、ファンを増やすために見学会を開いたり、魅力を伝える写真集を出版したりしました。

所有者の中でも建て替えるのか、保存していくのか意見が割れていたといいます。

前田さんは人々を惹きつけるこの建物を守っていきたいと考え、2014年に一部の住人たちと「中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト」を立ち上げます。

保存活動の一環で自身は15部屋のオーナーとなり、ファンを増やすために見学会を開いたり、魅力を伝える写真集を出版したりしました。

ところが2019年ごろ、保存・再生してくれるという海外企業と売却に向けて交渉を進めていましたが、新型コロナによって立ち消えとなります。

そして管理組合は2021年3月、解体して建て替えを計画していた不動産業者に売却することを決議しました。

そして管理組合は2021年3月、解体して建て替えを計画していた不動産業者に売却することを決議しました。

保存・再生プロジェクト代表 前田達之さん

「区分所有の建物なので管理組合と調整したり、保存派のオーナーさんを増やしたりしてきました。海外企業からのオファーもあったんですが新型コロナで全部ストップしてしまい、最終的には解体が決まりました。なんとか残したいと長年活動してきただけに本当に残念でした」

「区分所有の建物なので管理組合と調整したり、保存派のオーナーさんを増やしたりしてきました。海外企業からのオファーもあったんですが新型コロナで全部ストップしてしまい、最終的には解体が決まりました。なんとか残したいと長年活動してきただけに本当に残念でした」

カプセルの一部は“第2の人生”へ

解体工事が始まる1週間前の4月5日。

前田さんや藤村さんたちが集まってカプセルタワービルが50歳の誕生日を迎えたことを祝う会が開かれました。

ビルは解体されるものの、前田さんたちの活動によってカプセルの一部は“再利用”されることが決まりました。

国内外の美術館などから「カプセルを展示したい」という申し出が寄せられているほか、カプセルに宿泊体験できる施設の構想も出ているというのです。

前田さんや藤村さんたちが集まってカプセルタワービルが50歳の誕生日を迎えたことを祝う会が開かれました。

ビルは解体されるものの、前田さんたちの活動によってカプセルの一部は“再利用”されることが決まりました。

国内外の美術館などから「カプセルを展示したい」という申し出が寄せられているほか、カプセルに宿泊体験できる施設の構想も出ているというのです。

保存・再生プロジェクト代表 前田達之さん

「本来はカプセルを交換して残していくというのが最大の目標だったんですが、それは実現しませんでした。ただカプセルを外して残していくことはできるので、今後の活用に期待していますし、この建物の魅力を伝え続けていきたいです」

「本来はカプセルを交換して残していくというのが最大の目標だったんですが、それは実現しませんでした。ただカプセルを外して残していくことはできるので、今後の活用に期待していますし、この建物の魅力を伝え続けていきたいです」

50年前にコロナ禍を予言?

工学院大学建築学部の鈴木敏彦教授は、新型コロナによるライフスタイルの変化を50年前に黒川紀章が予言していたように感じると話します。

工学院大学 鈴木敏彦教授

「黒川は情報化社会の主役になるのは“移動しながら仕事したり暮らしたりする人物像”と予言し、『ホモ・モーベンス(移動する人民)』と名付けました。

そして『ホモ・モーベンス』の家がカプセル建築だと宣言していたんです。コロナ禍でテレワークやワーケーションなど仕事がどこでもできて多拠点を移動する暮らしが現実になった今、時代が黒川に追いついたとも言えます」

「黒川は情報化社会の主役になるのは“移動しながら仕事したり暮らしたりする人物像”と予言し、『ホモ・モーベンス(移動する人民)』と名付けました。

そして『ホモ・モーベンス』の家がカプセル建築だと宣言していたんです。コロナ禍でテレワークやワーケーションなど仕事がどこでもできて多拠点を移動する暮らしが現実になった今、時代が黒川に追いついたとも言えます」

そのうえで今回取り外すカプセルに新たな生命を宿すことで、黒川の目指した“新陳代謝”がようやく実現するのではと考えています。

「解体されてしまうのは残念ですが、最も大切なカプセルはそのまま取り外されて世界中の美術館で展示されたり、宿泊体験の場所として再利用されたりすることが想定されています。そこに黒川のコンセプトの強さを感じますし、生命的に将来につながっていくことを期待しています」

取材後記 黒川紀章が残した別荘へ

軽井沢に近い長野県御代田町の山あいに黒川が残した別荘があると聞き、訪ねました。

中銀カプセルタワービルが竣工した翌年の1973年に建てられた「カプセルハウスK」です。

リビングのまわりに4つのカプセルが配置された住宅で、現在は長男の未来夫さんが宿泊施設として運営するプロジェクトを進めています。

中銀カプセルタワービルが竣工した翌年の1973年に建てられた「カプセルハウスK」です。

リビングのまわりに4つのカプセルが配置された住宅で、現在は長男の未来夫さんが宿泊施設として運営するプロジェクトを進めています。

未来夫さんは限られた時間で見学するのではなく、宿泊することで自宅のようにゆったりとした時間を過ごして、メタボリズムの建築に触れてほしいと話しました。

黒川未来夫さん

「黒川はここを別荘として使いたいから建てたというより、メタボリズムのカプセル住宅のモデルハウスをつくりたかったんです。だからこそ皆さんとこの建築を共有したいという思いが強くあります。民泊として利用してもらい、今後のカプセル活用の方向性をつくっていけたらと願っています」

「黒川はここを別荘として使いたいから建てたというより、メタボリズムのカプセル住宅のモデルハウスをつくりたかったんです。だからこそ皆さんとこの建築を共有したいという思いが強くあります。民泊として利用してもらい、今後のカプセル活用の方向性をつくっていけたらと願っています」

半世紀にわたって多くの人に愛された「中銀カプセルタワービル」。

姿はなくなりますが、取材で出会った人たちから強い思いを聞くにつれ、人々の記憶には残り続けるのだと確信しています。

そして第2の人生を歩むことになるカプセルの行方にも注目していきたいと思います。

そして第2の人生を歩むことになるカプセルの行方にも注目していきたいと思います。

首都圏局記者

氏家寛子

2010年入局

岡山局、新潟局などを経て首都圏局

医療・教育分野を中心に幅広く取材

氏家寛子

2010年入局

岡山局、新潟局などを経て首都圏局

医療・教育分野を中心に幅広く取材