“デジタルツイン”って何だ?!

いま、様々な分野で注目を集める最新技術「デジタルツイン」。

「デジタル」の「ツイン」。

つまりデジタル上に、現実世界の街や建物などを”双子”のように再現する技術のことです。

“未来の産業のカギ”とも言われ、世界各国で国家戦略にも盛り込まれ開発競争が進んでいます。

「一体これはなに?」と思ったディレクター二人で取材を始めました。

(国際放送局 WorldNews部ディレクター 町田啓太/ニュースLIVE!ゆう5時ディレクター 田中志穂)

「デジタル」の「ツイン」。

つまりデジタル上に、現実世界の街や建物などを”双子”のように再現する技術のことです。

“未来の産業のカギ”とも言われ、世界各国で国家戦略にも盛り込まれ開発競争が進んでいます。

「一体これはなに?」と思ったディレクター二人で取材を始めました。

(国際放送局 WorldNews部ディレクター 町田啓太/ニュースLIVE!ゆう5時ディレクター 田中志穂)

現実とウリ二つのデジタル空間=デジタルツイン

まずデジタルツインがどういったものなのか。

左は中国深センにある港をドローンで撮影した映像で、右はこの港をデジタルツインで再現したものです。

デジタルツイン上には10万近いコンテナの位置のほか、コンテナを運ぶ車のリアルタイムの動きも克明に表示されています。

港の様子や運び込まれるコンテナの情報は施設内に設置されたセンサーやカメラなどから0.5秒に一度という高頻度で情報が伝達され、常に最新の港の状態を反映したデジタルツインが作成されています。

このデジタルツイン上では視点を自由に切り替えることができ、港全体の様子を簡単に把握することができます。

この随時更新されるデジタルツインがもたらすメリットは、運搬作業の効率化。

大量のコンテナをどのトラックで、どうやって運べば、最も効率的なのか、全体状況を踏まえて予測することができるため、現場スタッフの負担を軽減することができます。

その結果、デジタルツインの導入前に比べ生産効率が3割アップしたとのことです。

左は中国深センにある港をドローンで撮影した映像で、右はこの港をデジタルツインで再現したものです。

デジタルツイン上には10万近いコンテナの位置のほか、コンテナを運ぶ車のリアルタイムの動きも克明に表示されています。

港の様子や運び込まれるコンテナの情報は施設内に設置されたセンサーやカメラなどから0.5秒に一度という高頻度で情報が伝達され、常に最新の港の状態を反映したデジタルツインが作成されています。

このデジタルツイン上では視点を自由に切り替えることができ、港全体の様子を簡単に把握することができます。

この随時更新されるデジタルツインがもたらすメリットは、運搬作業の効率化。

大量のコンテナをどのトラックで、どうやって運べば、最も効率的なのか、全体状況を踏まえて予測することができるため、現場スタッフの負担を軽減することができます。

その結果、デジタルツインの導入前に比べ生産効率が3割アップしたとのことです。

カギはゲーム開発の技術

取材を進めるとこのデジタルツインの開発にはゲームCGの制作技術が大きく関わっていることが分かりました。

デジタルツインを制作する都内の会社。

これまで数多くの有名ゲームソフトの制作に協力してきました。

臨場感あふれるCG制作に定評があり、これまで取引先のほとんどはゲーム業界だったと言います。

デジタルツインを制作する都内の会社。

これまで数多くの有名ゲームソフトの制作に協力してきました。

臨場感あふれるCG制作に定評があり、これまで取引先のほとんどはゲーム業界だったと言います。

しかし2年ほど前から、「デジタルツインを作ってほしい」という依頼が様々な業界から急増するように。

その1つが、大手自動車メーカーとその関連企業から依頼を受け制作した東京の街並みを再現したデジタルツインです。

これは自動運転技術の開発のために欠かせないとのことです。

その1つが、大手自動車メーカーとその関連企業から依頼を受け制作した東京の街並みを再現したデジタルツインです。

これは自動運転技術の開発のために欠かせないとのことです。

シリコンスタジオ 新規事業企画部部長 向井亨光さん

「実際に街並みを自動運転で走らせるのはまだまだ難しいです。それがバーチャル環境であれば自由に運転することができます」

「実際に街並みを自動運転で走らせるのはまだまだ難しいです。それがバーチャル環境であれば自由に運転することができます」

AIが危険を回避する自動運転技術。

その精度を上げるには、天候や路面状況など、様々な走行環境でシミュレーションを繰り返しAIが学習する必要があります。

しかし、実際の道路を走行させAIに学習させるには膨大なコストと時間がかかります。

その精度を上げるには、天候や路面状況など、様々な走行環境でシミュレーションを繰り返しAIが学習する必要があります。

しかし、実際の道路を走行させAIに学習させるには膨大なコストと時間がかかります。

しかし、ゲームCGを作る「ゲームエンジン」というソフトウエアを使えば、天候、時間を自由自在に変化させることで、経年劣化した横断歩道まで映像表現が可能です。

※画像が切り替わります。

※画像が切り替わります。

リスクを回避するため、より多くの条件下で走行させ学習する必要がある自動運転のAIにとって、デジタルツインは様々な条件下の道路を一度にたくさん学習することができるので、自動運転技術の開発上、取って代わることのできない存在になっていると言います。

(補足:デジタルツインを使ったAIの学習はあくまで自動運転技術の品質向上のもので、公道などでの試験も予定しているということです)

(補足:デジタルツインを使ったAIの学習はあくまで自動運転技術の品質向上のもので、公道などでの試験も予定しているということです)

デジタルツインは人手不足の救世主にも

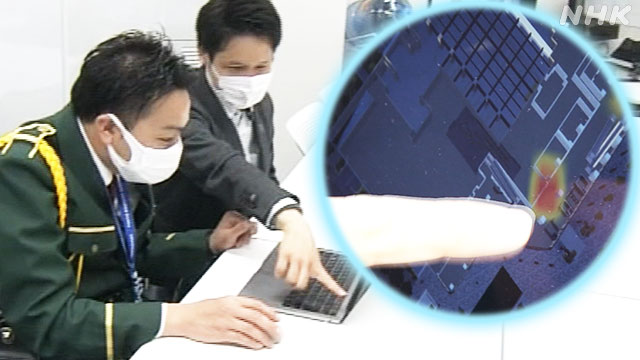

この日、ゲームCG開発会社が訪問したのは人手不足に悩む建設会社。

依頼していたのは建設途中の建物のデジタルツインでした。

日本全国に現場を抱えるこの会社では、工事の進捗状況を月に何度も出張して確認することが通例だったと言います。

そこでデジタルツインを使って、ミリ単位の精密さで設計図通りに進んでいるか現場に通わず確認しようとしています。

依頼していたのは建設途中の建物のデジタルツインでした。

日本全国に現場を抱えるこの会社では、工事の進捗状況を月に何度も出張して確認することが通例だったと言います。

そこでデジタルツインを使って、ミリ単位の精密さで設計図通りに進んでいるか現場に通わず確認しようとしています。

村本建設 技術開発部部長 林学さん

「今は人手をかけてやる形になっています。(デジタルツインを使えば)移動の時間も減りますし一人がいろんな所の確認ができると、かなり効率が上がるんじゃないかと思っています」

「今は人手をかけてやる形になっています。(デジタルツインを使えば)移動の時間も減りますし一人がいろんな所の確認ができると、かなり効率が上がるんじゃないかと思っています」

この会社は、4月から現場で試験的に運用を始め、現場確認のための社員の出張を削減できると期待しています。

“町のインフラ”を支えるまでに…

デジタルツインが今大きな潜在的な可能性を秘めていると言われているのが「町づくりへの活用」です。

こちらは中国・湖南省の駅に実際に導入されているデジタルツインです。

こちらは中国・湖南省の駅に実際に導入されているデジタルツインです。

1日28万人もの乗客が利用するこの駅では、昨年、混雑を解消するためにデジタルツインが導入されました。

デジタルツインを確認できるモニターには、駅構内のセンサーなどで検知された利用者の移動の様子や利用者の密度、さらには二酸化炭素の濃度などの情報が表示されています。

開発担当者によると、さらに乗客の「年齢」「性別」「移動速度」「荷物の有無」などの属性を確認し、駅に来てから離れるまでの滞留時間を予測し、駅全体の混雑予測を行うと言います。

混雑が続くと予測されれば、改札や入り口を閉鎖するなどの対策を施し、現実の人の流れを制御することで混雑緩和につなげているとのことです。

このデジタルツインの導入によって、駅のマネジメント効率が10倍に高まり、管理に従事する要員を1割削減するに至ったと報告されているそうです。

こうした都市のインフラ管理にデジタルツインを導入する動きは中国全土で進んでいて、この駅のデジタルツインを制作した北京に本社を置く企業は7年前の創業以来、駅のほか、ダムや大学など1300以上のデジタルツインを制作してきたとのことです。

デジタルツインを確認できるモニターには、駅構内のセンサーなどで検知された利用者の移動の様子や利用者の密度、さらには二酸化炭素の濃度などの情報が表示されています。

開発担当者によると、さらに乗客の「年齢」「性別」「移動速度」「荷物の有無」などの属性を確認し、駅に来てから離れるまでの滞留時間を予測し、駅全体の混雑予測を行うと言います。

混雑が続くと予測されれば、改札や入り口を閉鎖するなどの対策を施し、現実の人の流れを制御することで混雑緩和につなげているとのことです。

このデジタルツインの導入によって、駅のマネジメント効率が10倍に高まり、管理に従事する要員を1割削減するに至ったと報告されているそうです。

こうした都市のインフラ管理にデジタルツインを導入する動きは中国全土で進んでいて、この駅のデジタルツインを制作した北京に本社を置く企業は7年前の創業以来、駅のほか、ダムや大学など1300以上のデジタルツインを制作してきたとのことです。

51WORLD アジア・太平洋地域営業ディレクター Michael Tangさん

「デジタルツインを使えば、科学的に最適な戦略を導き出すことができるのです。私たちの目標は世界中をデジタルツイン化することです」

「デジタルツインを使えば、科学的に最適な戦略を導き出すことができるのです。私たちの目標は世界中をデジタルツイン化することです」

日本でも、デジタルツインを町づくりに生かそうという取り組みが始まっています。

舞台は東京 港区、大手IT企業や飲食店が入居する地上40階建てのオフィスタワーです。

舞台は東京 港区、大手IT企業や飲食店が入居する地上40階建てのオフィスタワーです。

周辺一帯の再開発を担う大手不動産会社と、ビルに本社が入居している大手IT企業が共同でデジタルツインを導入しました。

平日およそ1万4000人が利用しているビル内には、およそ1400個のセンサーやカメラが設置され、人の動きを常に把握できるといいます。

その情報は、建物のデジタルツインにリアルタイムで反映。

人が密集している場所は、赤く表示されます。

防犯カメラであれば複数のモニターを見比べる必要があるものの、このビルに導入されたデジタルツインであれば、どのフロアのどこが混雑しているのか、死角もなく一目でわかる仕組みです。

このビルでは、人の動きをリアルタイムで把握できることで、平時のビルの安全管理に利用するほか、災害時の避難誘導などへの活用も検討しているそうです。

その情報は、建物のデジタルツインにリアルタイムで反映。

人が密集している場所は、赤く表示されます。

防犯カメラであれば複数のモニターを見比べる必要があるものの、このビルに導入されたデジタルツインであれば、どのフロアのどこが混雑しているのか、死角もなく一目でわかる仕組みです。

このビルでは、人の動きをリアルタイムで把握できることで、平時のビルの安全管理に利用するほか、災害時の避難誘導などへの活用も検討しているそうです。

運用しているIT企業によると、デジタルツインで使われるのは、個人を特定しない形に変えたデータのみで、プライバシー保護のための国が設けたガイドラインを順守しているとのことです。

さらに、安全管理や防災対策だけでなく、飲食店エリアの利用促進策として、デジタルツインで空いている店舗を把握し割引クーポンを配布する仕組みを導入できないかと計画を進めているそうです。

さらに、安全管理や防災対策だけでなく、飲食店エリアの利用促進策として、デジタルツインで空いている店舗を把握し割引クーポンを配布する仕組みを導入できないかと計画を進めているそうです。

ソフトバンク デジタルツイン開発課課長代行 加藤太朗さん

「(3次元で)すぐにぱっと見て分かるというのがやっぱり大きいかなと思いますね」

「(3次元で)すぐにぱっと見て分かるというのがやっぱり大きいかなと思いますね」

東急不動産 事業企画グループ主任(取材時) 佐々木祥さん

「もっと街の人に使ってもらうためにどういうサービスがあったらいいかとか、日々声を拾いながらデジタルツイン作りを進めています」

「もっと街の人に使ってもらうためにどういうサービスがあったらいいかとか、日々声を拾いながらデジタルツイン作りを進めています」

このプロジェクトはビルでデジタルツインの運用実績を積んだ後、大手不動産会社が再開発を担う竹芝地区にもデジタルツインを導入し、町作りに活用する構想も進んでいます。

“ゲーム”の力が世の中を動かす時代に?

都市インフラの管理システムにまで導入され始めたデジタルツインですが、その躍進とともにゲーム業界が存在感を増していることが取材から見えてきました。

デジタルツインのソフトウエアであるゲームエンジン“アンリアルエンジン”を提供しているのは、世界的ヒットゲーム「フォートナイト」をリリースしたアメリカの企業です。

この企業のソフトエエアは前述の都内のゲームCG開発会社も、中国のデジタルツイン制作会社も利用しています。

この企業の主力事業は依然ゲームですが、今後デジタルツインがさらに普及することを見越して、建物を3Dスキャンする技術を持つ企業など次々買収するなどして、非ゲーム分野への拡大を進めています。

巨額の投資で作り上げたこのソフトウエアを無償で誰でも利用できるようにしていることも、戦略の一環だと企業担当者は語っていました。

デジタルツインのソフトウエアであるゲームエンジン“アンリアルエンジン”を提供しているのは、世界的ヒットゲーム「フォートナイト」をリリースしたアメリカの企業です。

この企業のソフトエエアは前述の都内のゲームCG開発会社も、中国のデジタルツイン制作会社も利用しています。

この企業の主力事業は依然ゲームですが、今後デジタルツインがさらに普及することを見越して、建物を3Dスキャンする技術を持つ企業など次々買収するなどして、非ゲーム分野への拡大を進めています。

巨額の投資で作り上げたこのソフトウエアを無償で誰でも利用できるようにしていることも、戦略の一環だと企業担当者は語っていました。

エピック ゲームズ ジャパン代表 河崎高之さん

「非ゲーム分野はゲームと並ぶ重要ジャンルとして注力し、今後もより一層力を入れていく予定です。各産業において求められる特有のニーズや機能、使いやすさ等、ゲーム業界以外のお客様にも更に便利に、効率的に利用いただけるよう、機能の充実に努めます」

「非ゲーム分野はゲームと並ぶ重要ジャンルとして注力し、今後もより一層力を入れていく予定です。各産業において求められる特有のニーズや機能、使いやすさ等、ゲーム業界以外のお客様にも更に便利に、効率的に利用いただけるよう、機能の充実に努めます」

取材後記

デジタルツインの取材を通して、私たちはエンターテインメントの一つに過ぎなかったゲームのデジタル空間が、現実世界に影響を与えうる存在になりつつある現状を垣間見ました。

デジタルツインが一層普及すれば産業界の序列も刷新され、ともすればゲームが“現実の覇者”になるのかもしれません。

そんな新たな時代の予感を感じました。

一方で、デジタルツインが急速に都市に実装されていくにあたって、ルールも整備されていく必要があり、社会全体で動向を注視していく必要があると感じました。

デジタルツインの取材を通して、私たちはエンターテインメントの一つに過ぎなかったゲームのデジタル空間が、現実世界に影響を与えうる存在になりつつある現状を垣間見ました。

デジタルツインが一層普及すれば産業界の序列も刷新され、ともすればゲームが“現実の覇者”になるのかもしれません。

そんな新たな時代の予感を感じました。

一方で、デジタルツインが急速に都市に実装されていくにあたって、ルールも整備されていく必要があり、社会全体で動向を注視していく必要があると感じました。

国際放送局WorldNews部

町田啓太

2013年入局

新潟局、政経・国際番組部を経て現所属

東欧情勢取材からSNS・デジタル技術に関心高める

町田啓太

2013年入局

新潟局、政経・国際番組部を経て現所属

東欧情勢取材からSNS・デジタル技術に関心高める

ニュースLIVE!ゆう5時ディレクター

田中志穂

新潟局、「おはよう日本」を経て現所属

ゲームが好きで、関連技術に関心持ち取材続ける

田中志穂

新潟局、「おはよう日本」を経て現所属

ゲームが好きで、関連技術に関心持ち取材続ける

国際放送局WorldNews部チーフ・プロデューサー

小川徹

1989年入局

番組制作部門とデジタル部門の両方で業務経験

デジタル技術が社会に与える影響について取材を続ける

小川徹

1989年入局

番組制作部門とデジタル部門の両方で業務経験

デジタル技術が社会に与える影響について取材を続ける