『ついに食べた!』 ~未来の肉「培養肉」の今~

厳重に管理された研究室。関係者が固唾を飲んで見守るなか、白衣を着た研究者がシャーレの中から慎重に取り出したのは…。できたてほやほやの「培養肉」でした。

ことし3月、東京大学で、最新の技術で作った国産牛肉ならぬ、国産「培養肉」の試食が行われました。肉の細胞を培養して新たな肉を作り出す「培養肉」は、食糧不足の解消や環境負荷の軽減などにつながると、世界中で研究・開発競争が激化しています。

果たしてそのお味は?最新の研究を取材しました。(科学文化部記者 岡肇、あさイチ ディレクター 黒田沢)

ことし3月、東京大学で、最新の技術で作った国産牛肉ならぬ、国産「培養肉」の試食が行われました。肉の細胞を培養して新たな肉を作り出す「培養肉」は、食糧不足の解消や環境負荷の軽減などにつながると、世界中で研究・開発競争が激化しています。

果たしてそのお味は?最新の研究を取材しました。(科学文化部記者 岡肇、あさイチ ディレクター 黒田沢)

国内初!培養された牛肉を試食

ことし3月29日、東京大学の研究室は独特な熱気に包まれていました。

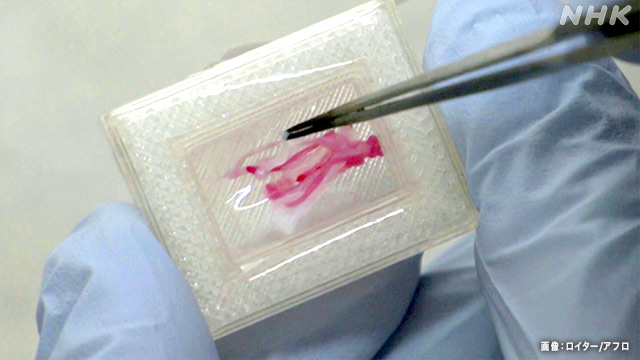

取材班も含め、その場の全員の視線の先にあるのは小さな透明のシャーレ。

薄いピンク色の液体の中に、この日の主役が入っていました。

もちろん「培養肉」です。

東京大学大学院情報理工学系研究科の竹内昌治教授と「日清食品ホールディングス」の研究グループでは、「培養肉」、それもステーキのようにおいしく食べ応えのある「培養肉」の実現を目指して研究を進めてきました。

その初めての試食が行われたのです。

「培養肉」の研究は日本でも盛んに行われていますが、これまでは技術的な面の研究が中心でした。

本格的な牛肉の「培養肉」を、人が食べることを想定して作製し、実際に試食まで行うのは、日本ではこの日が初めてだというのです。

薄いピンク色の液体の中に、この日の主役が入っていました。

もちろん「培養肉」です。

東京大学大学院情報理工学系研究科の竹内昌治教授と「日清食品ホールディングス」の研究グループでは、「培養肉」、それもステーキのようにおいしく食べ応えのある「培養肉」の実現を目指して研究を進めてきました。

その初めての試食が行われたのです。

「培養肉」の研究は日本でも盛んに行われていますが、これまでは技術的な面の研究が中心でした。

本格的な牛肉の「培養肉」を、人が食べることを想定して作製し、実際に試食まで行うのは、日本ではこの日が初めてだというのです。

「培養肉」とは?

そもそも「培養肉」とはどんなものなのでしょうか?

最近よく聞く「代替肉」とは違うのでしょうか?

「培養肉」は牛などの動物や魚などの肉からとった細胞を、栄養成分が入った液体の中で培養して増やしたものです。

この「培養肉」も「代替肉」の一種とされています。

ただ、大豆のたんぱく質などを本物の肉の食感や味に近づくように加工した「代替肉」は、どんなに肉に近くても肉ではないのに対して、「培養肉」は本物の肉と同じ細胞でできています。

最近よく聞く「代替肉」とは違うのでしょうか?

「培養肉」は牛などの動物や魚などの肉からとった細胞を、栄養成分が入った液体の中で培養して増やしたものです。

この「培養肉」も「代替肉」の一種とされています。

ただ、大豆のたんぱく質などを本物の肉の食感や味に近づくように加工した「代替肉」は、どんなに肉に近くても肉ではないのに対して、「培養肉」は本物の肉と同じ細胞でできています。

2013年、イギリスで「培養肉」で作られたハンバーガーの世界初の試食会が行われました。

当時は1個あたり3000万円以上のコストがかかることが話題となりました。

それから10年近くたち、研究はさらに進みましたが、ここに大きな壁がありました。

当時は1個あたり3000万円以上のコストがかかることが話題となりました。

それから10年近くたち、研究はさらに進みましたが、ここに大きな壁がありました。

名付けて「ステーキの壁」です。

現在、主流となっている技術ではハンバーガーのパテのようなミンチ状の「培養肉」は作ることができますが、ステーキ肉のようなかたまりの肉になりません。

現在、主流となっている技術ではハンバーガーのパテのようなミンチ状の「培養肉」は作ることができますが、ステーキ肉のようなかたまりの肉になりません。

この壁に挑んでいるのが竹内教授たちです。

かたまりの「培養肉」を再現するためには、本物の肉と同じように筋肉の細胞の向きをそろえたり、脂肪や血管などを立体的に構築したりする技術を実現しなければなりません。

それはある意味、肉のかけらから体を再生させるようなものです。

かたまりの「培養肉」を再現するためには、本物の肉と同じように筋肉の細胞の向きをそろえたり、脂肪や血管などを立体的に構築したりする技術を実現しなければなりません。

それはある意味、肉のかけらから体を再生させるようなものです。

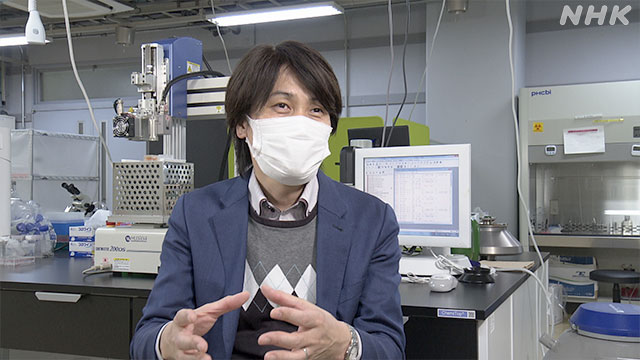

竹内昌治教授

「筋繊維が1方向に整ったもので、歯応えと味がステーキに近いものを作っていきたい。本物そっくりに肉を体外で培養することは結構大きなチャレンジだ」

「筋繊維が1方向に整ったもので、歯応えと味がステーキに近いものを作っていきたい。本物そっくりに肉を体外で培養することは結構大きなチャレンジだ」

竹内教授たちの考え出した方法は、いきなりステーキを作るのではなく、始めはいわば「しゃぶしゃぶ肉作戦」でした。

元となるのは牛のほほ肉です。

このほほ肉の細胞を「すのこ」のように溝が入った容器の中で培養します。

すると細胞が増える際に溝の中で同じ方向に結びつきながら広がり、薄いシート状になります。

この「しゃぶしゃぶ肉」のような、薄い「培養肉」シートを何枚も重ねることで、ステーキの厚みや立体的な構造を再現しようとしたのです。

元となるのは牛のほほ肉です。

このほほ肉の細胞を「すのこ」のように溝が入った容器の中で培養します。

すると細胞が増える際に溝の中で同じ方向に結びつきながら広がり、薄いシート状になります。

この「しゃぶしゃぶ肉」のような、薄い「培養肉」シートを何枚も重ねることで、ステーキの厚みや立体的な構造を再現しようとしたのです。

そして、竹内教授たちは、3年前に、この技術で1センチ弱角のサイコロ状の「培養肉」の作製に成功しました。

ただ、このときのサイコロ「培養肉」は、培養の際に研究用の素材を使っていたため、残念ながら実際に食べることはできませんでした。

そこで、竹内教授たちのグループは、食べられる素材だけを使った「培養肉」の開発に取り組んだのです。

ただ、このときのサイコロ「培養肉」は、培養の際に研究用の素材を使っていたため、残念ながら実際に食べることはできませんでした。

そこで、竹内教授たちのグループは、食べられる素材だけを使った「培養肉」の開発に取り組んだのです。

いよいよ食べられる「培養肉」登場

3月29日、実験室でいよいよ食べられる「培養肉」がベールを脱ぎました。

日清食品ホールディングスの古橋麻衣研究員がシャーレのふたを開け、慎重な手つきで「培養肉」を取り出します。

シャーレに入った培養液や細胞が成長する際の足場となる材料は、食べられる「培養肉」を作るためにグループが新たに開発した技術だということです。

技術的な面だけではありません。

実際に人の口に入るものを作るわけですから、「食の安全」という観点でも万全を期す必要があります。

グループは、研究の進め方から倫理的な問題まで、東京大学に設置されている「倫理審査専門委員会」に研究計画を提出して2021年11月に承認を得ました。

そうしてようやく「実際に食べられる培養肉」を作る環境を整えたのです。

日清食品ホールディングスの古橋麻衣研究員がシャーレのふたを開け、慎重な手つきで「培養肉」を取り出します。

シャーレに入った培養液や細胞が成長する際の足場となる材料は、食べられる「培養肉」を作るためにグループが新たに開発した技術だということです。

技術的な面だけではありません。

実際に人の口に入るものを作るわけですから、「食の安全」という観点でも万全を期す必要があります。

グループは、研究の進め方から倫理的な問題まで、東京大学に設置されている「倫理審査専門委員会」に研究計画を提出して2021年11月に承認を得ました。

そうしてようやく「実際に食べられる培養肉」を作る環境を整えたのです。

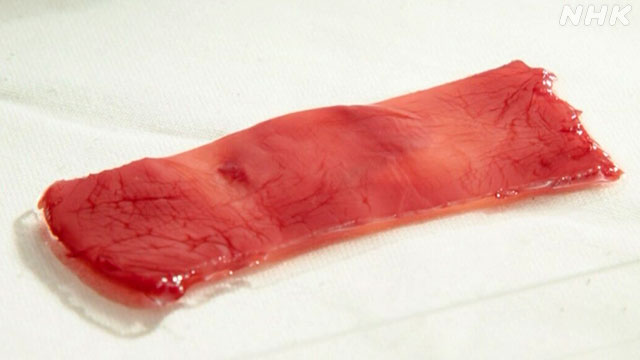

取り出された「培養肉」。

それはステーキというよりはしゃぶしゃぶ肉のような四角く薄い肉でした。

赤い色をしています。重さは2グラムほど。

大きさは縦4.5センチ、横2センチ、厚さ1ミリです。

本物の牛肉と同じように、筋肉の繊維の構造が立体的に再現されているということです。

それはステーキというよりはしゃぶしゃぶ肉のような四角く薄い肉でした。

赤い色をしています。重さは2グラムほど。

大きさは縦4.5センチ、横2センチ、厚さ1ミリです。

本物の牛肉と同じように、筋肉の繊維の構造が立体的に再現されているということです。

今回はなるべく「培養肉」の組織を壊さないように、耐熱袋に入れて、湯せんで加熱していました。

まさにしゃぶしゃぶです。

まさにしゃぶしゃぶです。

鍋の中で湯せんされ、加熱された「培養肉」は、少し縮んでいるように見えました。

色合いは赤みが濃くなっています。

(実はこの赤色は色素でつけた色で、培養された細胞には血液がないため、本来はかすかに黄色がかった白っぽい色をしているということです。)

試食を行うのは、グループを代表して竹内教授と古橋研究員です。

2人は食べる前に加熱した「培養肉」をしばらく見つめていました。

「かたまりの培養ステーキ肉を作る!」

目の前にあるのはグループが何年もかけて一歩一歩積み重ねてきた研究の今の時点での成果です。

色合いは赤みが濃くなっています。

(実はこの赤色は色素でつけた色で、培養された細胞には血液がないため、本来はかすかに黄色がかった白っぽい色をしているということです。)

試食を行うのは、グループを代表して竹内教授と古橋研究員です。

2人は食べる前に加熱した「培養肉」をしばらく見つめていました。

「かたまりの培養ステーキ肉を作る!」

目の前にあるのはグループが何年もかけて一歩一歩積み重ねてきた研究の今の時点での成果です。

2人は、「培養肉」を慎重に口に運びました。

そして、何度も何度もかみしめては、全神経を集中させるかのように「培養肉」の味や食感を確かめていました。

ちなみに今回は培養できた量が少ないため、私たち取材班はもちろん食べることができません。

そのため味については、2人の感想を聞くしかありません。

いったいどんな味がしたのでしょうか?

そして、何度も何度もかみしめては、全神経を集中させるかのように「培養肉」の味や食感を確かめていました。

ちなみに今回は培養できた量が少ないため、私たち取材班はもちろん食べることができません。

そのため味については、2人の感想を聞くしかありません。

いったいどんな味がしたのでしょうか?

古橋麻衣研究員

「思った以上にしっかりとしたかみ応えがありました。味はまだ牛肉とは言えないかもしれませんが、肉の脂肪分や鉄分の生臭さを取り払った海産物のようなあっさりとしたうまみ成分がじわっと感じられました」

「思った以上にしっかりとしたかみ応えがありました。味はまだ牛肉とは言えないかもしれませんが、肉の脂肪分や鉄分の生臭さを取り払った海産物のようなあっさりとしたうまみ成分がじわっと感じられました」

肉ではなくて海産物のようなうまみが感じられたと言うのです。

海産物…。

そして、竹内教授です。

海産物…。

そして、竹内教授です。

竹内昌治教授

「かみ応えがあって口からなかなかなくならない感じがあったことに少し驚きました。味はしないと思っていましたが、しょっぱさ以外のうまみが出ていて、決して人工的なものを食べているような感じはありませんでした」

「かみ応えがあって口からなかなかなくならない感じがあったことに少し驚きました。味はしないと思っていましたが、しょっぱさ以外のうまみが出ていて、決して人工的なものを食べているような感じはありませんでした」

食べ慣れた肉の味とは違っていても、筋肉繊維を再現したかみ応えは、本物の肉に近いものだったということです。

まだまだ目指す「培養肉」には到達していませんが、グループの目標は、3年後に、縦横7センチ、厚さ2センチ、重さ100グラム程度の「培養肉」のステーキを実現することです。

そのためにも今回の試食の実現は大きな一歩だといいます。

まだまだ目指す「培養肉」には到達していませんが、グループの目標は、3年後に、縦横7センチ、厚さ2センチ、重さ100グラム程度の「培養肉」のステーキを実現することです。

そのためにも今回の試食の実現は大きな一歩だといいます。

竹内昌治教授

「食品の研究をしている以上、食べなくては前に進めません。『培養肉』を食べて、味や食感を実際に評価しながら研究を進めることができる環境がようやく整ったことが非常に大きな進歩だと思います」

「食品の研究をしている以上、食べなくては前に進めません。『培養肉』を食べて、味や食感を実際に評価しながら研究を進めることができる環境がようやく整ったことが非常に大きな進歩だと思います」

おいしさを求めた研究も

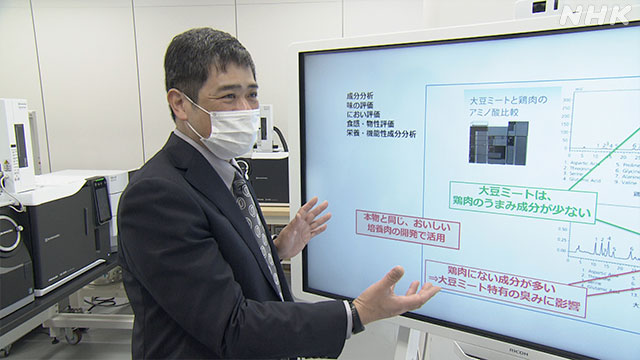

形を作るだけでなく、食べて評価する時代に入った日本の「培養肉」研究。

そこで重要になってくるのがおいしさです。

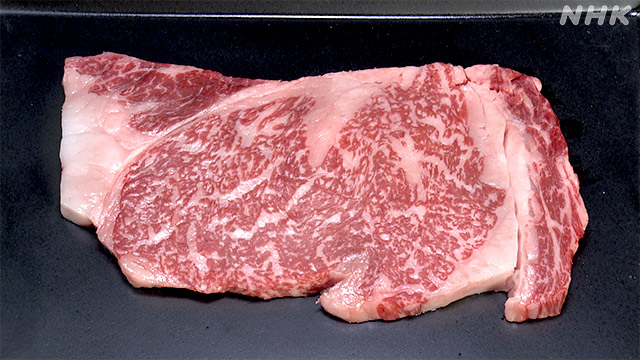

大阪大学大学院工学研究科の松崎典弥教授らのグループが目指すのは、霜降り牛肉を再現した「培養肉」です。

そこで重要になってくるのがおいしさです。

大阪大学大学院工学研究科の松崎典弥教授らのグループが目指すのは、霜降り牛肉を再現した「培養肉」です。

松崎典弥教授

「実際の牛肉をよく見てみると繊維状の筋肉と脂肪、それに血管などが複雑に束ねられてできていて、それを正確に再現することができれば、同じような味や食感が出せるのではないかと考えています。可能であればですが、目指すのは、本物の牛肉よりもおいしい『培養肉』です」

「実際の牛肉をよく見てみると繊維状の筋肉と脂肪、それに血管などが複雑に束ねられてできていて、それを正確に再現することができれば、同じような味や食感が出せるのではないかと考えています。可能であればですが、目指すのは、本物の牛肉よりもおいしい『培養肉』です」

肉を3Dプリント!?

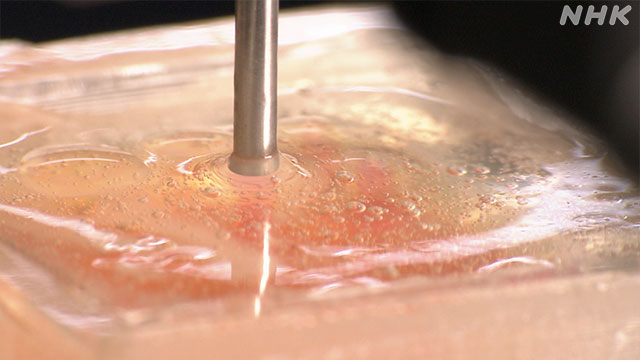

松崎教授たちが使うのは特殊な3Dプリンターです。

生きた細胞で自由に形を作ることができる装置です。

まず、実際の牛肉を筋肉、脂肪に分けて別々に培養します。

生きた細胞で自由に形を作ることができる装置です。

まず、実際の牛肉を筋肉、脂肪に分けて別々に培養します。

できた細胞をそれぞれ3Dプリンターにセットし、細い針先からゼラチンの中に注入します。

そして一定の温度まで上げて培養するとゼラチンが溶け、中から細胞どうしが結合した糸のような繊維がでてきます。

これが松崎教授たちの「培養肉」の部品となるのです。

これが松崎教授たちの「培養肉」の部品となるのです。

ただ、今使っている装置では、ここからは手作業です。

肉の細胞でできた繊維を1本1本根気よく束ねていきます。

肉の細胞でできた繊維を1本1本根気よく束ねていきます。

松崎典弥教授

「今できている1センチ四方程度の「培養肉」でも、束ねるだけで数時間はかかってしまいます。設計図に基づいて、ここは脂肪、ここは血管、ここは筋肉と、1つ1つ繊維を順番に並べていきますので、結構な時間と集中力が必要な作業になっています」

「今できている1センチ四方程度の「培養肉」でも、束ねるだけで数時間はかかってしまいます。設計図に基づいて、ここは脂肪、ここは血管、ここは筋肉と、1つ1つ繊維を順番に並べていきますので、結構な時間と集中力が必要な作業になっています」

「培養肉」生産の自動化も

そこで、松崎教授は大手分析機器メーカーの島津製作所など民間企業2社と共同で、すべてを自動化できる新たな装置の開発を進めています。

3Dプリンターの針の数や細胞を注入するスピードなど、一つ一つ検討しています。

3Dプリンターの針の数や細胞を注入するスピードなど、一つ一つ検討しています。

松崎典弥教授

「私の専門は細胞を使って組織を組み立てることですが、それを装置化するには違う分野の方と連携が必要だと感じています。私が思い描いていた装置を具現化して提案してくれるので、非常に大きな期待を持っています」

「私の専門は細胞を使って組織を組み立てることですが、それを装置化するには違う分野の方と連携が必要だと感じています。私が思い描いていた装置を具現化して提案してくれるので、非常に大きな期待を持っています」

島津製作所 冨田眞巳さん

「日本発の技術で世界の食事を変えられるかもしれないチャレンジなので、ハードルが高い方がいいとは言いませんが、頑張って乗り越えていきたいです」

「日本発の技術で世界の食事を変えられるかもしれないチャレンジなので、ハードルが高い方がいいとは言いませんが、頑張って乗り越えていきたいです」

松崎教授の研究グループでは、将来的に、赤身と脂肪の割合から栄養や味まで、食べる人が自由に決めて、自分だけの究極の「培養肉」を作ることができるような技術を目指しているということです。

松崎典弥教授

「いろんな肉の構造を自在に作れ、味や成分、それに香りも含めて、デザインできるように、この技術が発展していけば一番いいと思っています。可能な限り、社会に実装するところまで取り組んでいきたい」

「いろんな肉の構造を自在に作れ、味や成分、それに香りも含めて、デザインできるように、この技術が発展していけば一番いいと思っています。可能な限り、社会に実装するところまで取り組んでいきたい」

早ければ来月にも、東京大学の研究グループに続いて「培養肉」の試食を行う予定だということです。

「培養肉」の可能性は

牛肉に限らず肉は重要なたんぱく源として、そして食べる喜びをもたらす食材として、多くの人にとって欠かせないものとなっています。

しかし畜産は広い土地、大量の飼料や水などを必要とします。

家畜が出すメタンガスなど温室効果ガスの問題も指摘されています。

また、鳥インフルエンザや豚の伝染病CFS(豚熱)、それに口蹄疫など家畜の伝染病対策も必要です。

仮に「培養肉」が実用化されれば、こうした問題が解決する可能性が開けてくるかもしれません。

また大量生産できればコストも下がると期待できます。

それだけでなく、本物そっくりの組織を持った「培養肉」を作る技術は、そのままヒトの体を再生する再生医療に応用できる可能性も秘めています。

ただ、「培養肉」の普及には、新たな問題が出てくることも予想されます。

例えば産地の表示や品質管理の基準をどうするのか、食の安全をどうやって守るのかなどです。

こうした問題について現在、官民で協議が進められていますが、まだめどはたっていません。

また、実際に登場した「培養肉」を消費者が受け入れてくれるのかどうかも今後の課題になるとみられています。

科学や技術の進歩に伴って、食は時代とともに変化してきました。

「培養肉」が私たちの食生活に取り入れられる日がいつ来るのか、その日はそれほど遠い未来ではないかもしれません。

家畜が出すメタンガスなど温室効果ガスの問題も指摘されています。

また、鳥インフルエンザや豚の伝染病CFS(豚熱)、それに口蹄疫など家畜の伝染病対策も必要です。

仮に「培養肉」が実用化されれば、こうした問題が解決する可能性が開けてくるかもしれません。

また大量生産できればコストも下がると期待できます。

それだけでなく、本物そっくりの組織を持った「培養肉」を作る技術は、そのままヒトの体を再生する再生医療に応用できる可能性も秘めています。

ただ、「培養肉」の普及には、新たな問題が出てくることも予想されます。

例えば産地の表示や品質管理の基準をどうするのか、食の安全をどうやって守るのかなどです。

こうした問題について現在、官民で協議が進められていますが、まだめどはたっていません。

また、実際に登場した「培養肉」を消費者が受け入れてくれるのかどうかも今後の課題になるとみられています。

科学や技術の進歩に伴って、食は時代とともに変化してきました。

「培養肉」が私たちの食生活に取り入れられる日がいつ来るのか、その日はそれほど遠い未来ではないかもしれません。

科学文化部記者

岡肇

2012年入局

横浜局などを経て2021年から現職

認知症など精神や神経の医療分野を中心に取材

食をめぐって農林水産省も担当

岡肇

2012年入局

横浜局などを経て2021年から現職

認知症など精神や神経の医療分野を中心に取材

食をめぐって農林水産省も担当

あさイチ ディレクター

黒田沢

2013年入局

徳島局、シブ5時を経て現職

食・料理の話題を取材

好きな肉料理は、厚切り牛タン焼き

黒田沢

2013年入局

徳島局、シブ5時を経て現職

食・料理の話題を取材

好きな肉料理は、厚切り牛タン焼き