雪もとかすひたむきプレーで豪雪の“秘境”から甲子園へ

甲子園球場の大型ビジョン。

センバツ高校野球の開会式で、他校の選手が芝生や土のグラウンドを歩く映像が流れる中、只見高校の選手たちは背丈より高い雪壁の前を行進していた。

冬の間満足に練習ができない、日本有数の豪雪地帯から出てきた部員15人のチーム。

強豪校の投手の速球に対応できるのか。

コールドゲームがない中で、とんでもない点差をつけられるのではないか。

そんな前評判もある中、雨で待たされ、ナイター照明がついてから「高校野球の聖地」に登場した選手たちは、堂々たる戦いを見せた。

27のアウトのうち18が三振。それでも、宣言通り“全力疾走”し、町史に残る得点1をスコアボードに刻んだ。

“センバツ史上最も遅い一戦”で完全燃焼した、小さな学校の大きな挑戦を追った。

(NHK福島・センバツ取材班)

センバツ高校野球の開会式で、他校の選手が芝生や土のグラウンドを歩く映像が流れる中、只見高校の選手たちは背丈より高い雪壁の前を行進していた。

冬の間満足に練習ができない、日本有数の豪雪地帯から出てきた部員15人のチーム。

強豪校の投手の速球に対応できるのか。

コールドゲームがない中で、とんでもない点差をつけられるのではないか。

そんな前評判もある中、雨で待たされ、ナイター照明がついてから「高校野球の聖地」に登場した選手たちは、堂々たる戦いを見せた。

27のアウトのうち18が三振。それでも、宣言通り“全力疾走”し、町史に残る得点1をスコアボードに刻んだ。

“センバツ史上最も遅い一戦”で完全燃焼した、小さな学校の大きな挑戦を追った。

(NHK福島・センバツ取材班)

“秘境の中の秘境”

彼らのふるさと福島県只見町がどこにあるか、どれだけの人が知っているだろうか。

雪深い会津地方のさらに奥。

「奥会津」と呼ばれる地域の中でも、特に奥まった場所にある、人口およそ4000の町。

「奥会津」と呼ばれる地域の中でも、特に奥まった場所にある、人口およそ4000の町。

新潟との県境の山々に囲まれ、巨大な水力発電ダムがある険しい渓谷を縫うように全国屈指の絶景鉄道が走り、アユ釣りの聖地となっている清流が流れる。

「秘境」という言葉は人が住む地域には使うべきではないと言われるが、あえてそう呼びたくなる。

地元の人たちもこの言葉を使い、「この町には自然しかない」と言う。

本当に自然しかない、それも、厳しくも美しいむき出しの自然しかない、とても魅力的な町だ。

「秘境」という言葉は人が住む地域には使うべきではないと言われるが、あえてそう呼びたくなる。

地元の人たちもこの言葉を使い、「この町には自然しかない」と言う。

本当に自然しかない、それも、厳しくも美しいむき出しの自然しかない、とても魅力的な町だ。

“特別豪雪地帯”の小さな高校

只見高校は、そんな只見町でただ1つの高校。

隣町にある高校の分校から昭和39年に独立・昇格した、全校生徒80人あまりの小さな学校だ。

隣町にある高校の分校から昭和39年に独立・昇格した、全校生徒80人あまりの小さな学校だ。

只見町は、とにかく雪が多い。

法律に基づく「豪雪地帯」の中でも特に積雪が多い「特別豪雪地帯」に指定されていて、厳冬期には校舎の1階が埋もれるほど雪が積もる。

多い時には積雪3メートル超。

毎年11月の後半から、重機を使って除雪を行う4月上旬までは、グラウンドでの練習ができない。

「もう野球どころではない」というほど雪が降る。

過疎化や高齢化が進む奥会津の中でも特に若い男手がない町で、野球少年たちは、地域で暮らす1人の住民として、雪かきはもちろん、さまざまな力仕事を担い、町民たちから頼りにされてきた。

法律に基づく「豪雪地帯」の中でも特に積雪が多い「特別豪雪地帯」に指定されていて、厳冬期には校舎の1階が埋もれるほど雪が積もる。

多い時には積雪3メートル超。

毎年11月の後半から、重機を使って除雪を行う4月上旬までは、グラウンドでの練習ができない。

「もう野球どころではない」というほど雪が降る。

過疎化や高齢化が進む奥会津の中でも特に若い男手がない町で、野球少年たちは、地域で暮らす1人の住民として、雪かきはもちろん、さまざまな力仕事を担い、町民たちから頼りにされてきた。

町史に残るガッツポーズ

そんな彼らが、困難な状況の克服などを考慮した「21世紀枠」の最終候補9校に残った。

1月28日、まん延するオミクロン株に神経をとがらせる報道陣が無言で見守る中、校長室に電話がかかってきた。

高野連=日本高校野球連盟などによる選考委員会からもたらされたセンバツ出場決定の一報。

かつて高校野球の指導者だった伊藤勝宏校長は、電話が終わらないうちに、ガッツポーズ。

1月28日、まん延するオミクロン株に神経をとがらせる報道陣が無言で見守る中、校長室に電話がかかってきた。

高野連=日本高校野球連盟などによる選考委員会からもたらされたセンバツ出場決定の一報。

かつて高校野球の指導者だった伊藤勝宏校長は、電話が終わらないうちに、ガッツポーズ。

そして、体育館で待っていた選手たちを前に、拳を握りしめながら絶叫した。

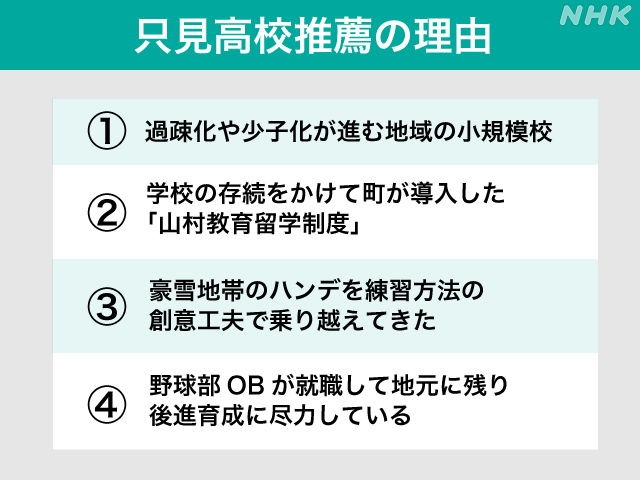

只見高校が推薦された理由は

こうした点に加え、秋の県大会で創部40年余りで初となるベスト8進出を果たしたことが評価された只見高校。

21世紀枠3校のうち最後の1枠を射止めた裏には、ある男のセンバツにかける情熱と熱いスピーチがあった。

21世紀枠3校のうち最後の1枠を射止めた裏には、ある男のセンバツにかける情熱と熱いスピーチがあった。

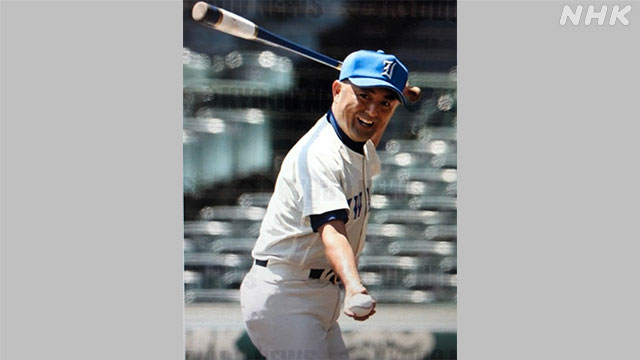

おととしの夏、甲子園で試合前のノックを担当した磐城高校野球部前監督の木村保さん。

木村さんは、「Play Hard」を合い言葉に進学校の磐城高校を率いてセンバツ出場を決めたものの、コロナ禍のため、大会は中止に。

転勤でチームを離れたが、夏に行われた「交流試合」の試合前の練習に特例として加わり、教え子に熱い思いを伝えた。

その木村さんが、県高野連の理事長として、選考委員会で只見高校のプレゼンを担当することになったことは、運命としか言いようがない。

木村さんは、「Play Hard」を合い言葉に進学校の磐城高校を率いてセンバツ出場を決めたものの、コロナ禍のため、大会は中止に。

転勤でチームを離れたが、夏に行われた「交流試合」の試合前の練習に特例として加わり、教え子に熱い思いを伝えた。

その木村さんが、県高野連の理事長として、選考委員会で只見高校のプレゼンを担当することになったことは、運命としか言いようがない。

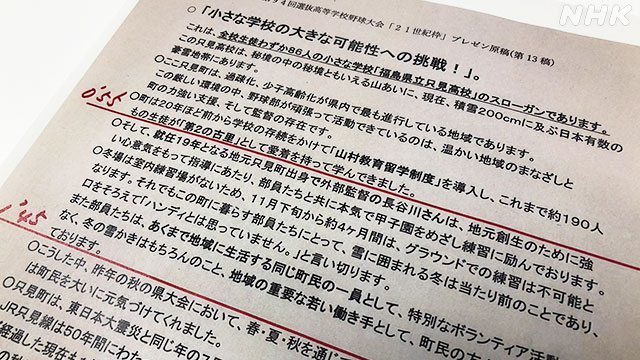

プレゼンも Hardに

持ち時間は3分半ずつ。

福島を、そして東北を背負って、「只見高校はこういう学校だ」とアピールしなければならない。

毎日のように只見高校のことを考えながら生活していたという木村さんは、学校が作った推薦理由書を読み込み、これまで1度も行ったことがなかったという只見町に通って、自分の目で確かめ、心に刻み込んでから話すことにこだわった。

福島を、そして東北を背負って、「只見高校はこういう学校だ」とアピールしなければならない。

毎日のように只見高校のことを考えながら生活していたという木村さんは、学校が作った推薦理由書を読み込み、これまで1度も行ったことがなかったという只見町に通って、自分の目で確かめ、心に刻み込んでから話すことにこだわった。

木村さん

「練習の様子とか、学校の様子とか、地域の様子とかを、生で見ないと伝えられない。野球を愛する選手たちと、学校、地域、官民が一体となった取り組み。それも今ぽっと湧いたような取り組みじゃない」

「練習の様子とか、学校の様子とか、地域の様子とかを、生で見ないと伝えられない。野球を愛する選手たちと、学校、地域、官民が一体となった取り組み。それも今ぽっと湧いたような取り組みじゃない」

熱い思いがはみ出しすぎて、初めに書いた原稿は8分ほどの長さに。

週末のたびに小学生の娘にプレゼンを聞いてもらい、何度もダメ出しされながら推敲すること12回。

研ぎ澄ませた言葉が、ようやく3分半に収まった。

コロナ禍の影響でリモート開催となった選考委員会で、木村さんはパソコン画面を通じて切々と訴えた。

週末のたびに小学生の娘にプレゼンを聞いてもらい、何度もダメ出しされながら推敲すること12回。

研ぎ澄ませた言葉が、ようやく3分半に収まった。

コロナ禍の影響でリモート開催となった選考委員会で、木村さんはパソコン画面を通じて切々と訴えた。

木村さん

「只見高校は、秘境の中の秘境ともいえる山あいに、現在、積雪200センチに及ぶ日本有数の豪雪地帯にあります。

ここ只見町は、過疎化、少子高齢化が県内で最も進行している地域であります。この厳しい環境の中、野球部が頑張って活動できているのは、温かい地域のまなざしと町の力強い支援、そして監督の存在です。冬場は、グラウンドでの練習は不可能。それでもこの町に暮らす部員たちにとって、雪に囲まれる冬は当たり前のことであり、口をそろえて『ハンディとは思っていません』と言い切ります。

地域住民、学校、自治体の三位が一体となって、幾度となく廃校の危機や困難を乗り越え、70年もの歴史をともに歩んできた唯一無二の学校ともいえるこの只見高校こそが、21世紀枠の理念に最もふさわしいではありませんか。全校生徒わずか86人のこの小さな学校に大きな可能性への挑戦をさせていただけないでしょうか」

「只見高校は、秘境の中の秘境ともいえる山あいに、現在、積雪200センチに及ぶ日本有数の豪雪地帯にあります。

ここ只見町は、過疎化、少子高齢化が県内で最も進行している地域であります。この厳しい環境の中、野球部が頑張って活動できているのは、温かい地域のまなざしと町の力強い支援、そして監督の存在です。冬場は、グラウンドでの練習は不可能。それでもこの町に暮らす部員たちにとって、雪に囲まれる冬は当たり前のことであり、口をそろえて『ハンディとは思っていません』と言い切ります。

地域住民、学校、自治体の三位が一体となって、幾度となく廃校の危機や困難を乗り越え、70年もの歴史をともに歩んできた唯一無二の学校ともいえるこの只見高校こそが、21世紀枠の理念に最もふさわしいではありませんか。全校生徒わずか86人のこの小さな学校に大きな可能性への挑戦をさせていただけないでしょうか」

リモートなのに“直立不動”

選考委員会のメンバーの1人、元NHKアナウンサーの小野塚康之さんは、このスピーチが只見高校が3校目に滑り込んだ要因だと言う。

小野塚さん

「候補に挙がった9校に大きな差はなく、特に3校目は非常に僅差で決まった。木村さんはとても気合いを込めていて、『出してあげたい』という気持ちをストレートにぶつけてきた。

彼だけ直立不動でプレゼンテーションして、リモートなんだけどビシビシ伝わってくるようなところがあった。

只見高校は、甲子園に行くということを単純に考えると、そこから最もかけ離れている、遠い学校だというイメージだったが、とても遠くで、とても限られた環境の中で一生懸命頑張っている。

だから甲子園に呼びたい学校の1つだと考えた。甲子園から遠いチームを浮き立たせて、私のイメージに焼き付けてくれたのが、木村さんのスピーチだった」

「候補に挙がった9校に大きな差はなく、特に3校目は非常に僅差で決まった。木村さんはとても気合いを込めていて、『出してあげたい』という気持ちをストレートにぶつけてきた。

彼だけ直立不動でプレゼンテーションして、リモートなんだけどビシビシ伝わってくるようなところがあった。

只見高校は、甲子園に行くということを単純に考えると、そこから最もかけ離れている、遠い学校だというイメージだったが、とても遠くで、とても限られた環境の中で一生懸命頑張っている。

だから甲子園に呼びたい学校の1つだと考えた。甲子園から遠いチームを浮き立たせて、私のイメージに焼き付けてくれたのが、木村さんのスピーチだった」

会津からセンバツは63年ぶり

出場決定の知らせに、下を向いて目頭を押さえ、静かに喜びをかみしめていた選手たちは、マネージャーとともに外に飛び出し、帽子を投げて喜びを表現した。

エース 酒井悠来投手

「選んでいただき、感謝の気持ちでいっぱい。甲子園では一球入魂で試合に臨み、いつも応援してくれている町の人たちに恩返ししたい」

キャプテン 吉津塁選手

「素直にうれしい。特別なことをせず、いつも通りの練習でプレーを磨き上げ、甲子園では守備でリズムを作り、ワンチャンスをものにする『守り勝つ野球』をしたい」

エース 酒井悠来投手

「選んでいただき、感謝の気持ちでいっぱい。甲子園では一球入魂で試合に臨み、いつも応援してくれている町の人たちに恩返ししたい」

キャプテン 吉津塁選手

「素直にうれしい。特別なことをせず、いつも通りの練習でプレーを磨き上げ、甲子園では守備でリズムを作り、ワンチャンスをものにする『守り勝つ野球』をしたい」

豪雪の中での“いつもの練習”

彼らが言う「いつも通りの練習」。

それは、普通の人が思い描く野球の練習とはかなり違う。

県立高校なので、私立の強豪校のような室内練習場はなく、守備練習は他の部活が使っていない時に体育館の一部を借りて行う。

フライの捕球練習は、2階部分から手で投げたボールを捕るだけ。

広いグラウンドでボールとの距離感を測ることも、スピンの効いたボールへの対応を練習することもできない。

それは、普通の人が思い描く野球の練習とはかなり違う。

県立高校なので、私立の強豪校のような室内練習場はなく、守備練習は他の部活が使っていない時に体育館の一部を借りて行う。

フライの捕球練習は、2階部分から手で投げたボールを捕るだけ。

広いグラウンドでボールとの距離感を測ることも、スピンの効いたボールへの対応を練習することもできない。

打撃練習は、冬の間使われない校舎1階の駐輪場で行う。

ボールの代わりに打つのは、バドミントンのシャトル。

ティーバッティングはできるが、本格的なバッティング練習はできない。

打席に立ってピッチングマシーンから放たれる変化球を見て、目を慣らし、イメージトレーニングする。

甲子園への切符をつかもうとも、圧倒的な豪雪を前に、球児たちにできることは変わらない。

しかも、今年の雪は特に多い。

選手たちは、雪の上を走り込んで足腰を鍛え、新型コロナウイルスの感染が落ち着き、甲子園出場に向けた練習遠征ができるようになる日を待ち続けた。

ボールの代わりに打つのは、バドミントンのシャトル。

ティーバッティングはできるが、本格的なバッティング練習はできない。

打席に立ってピッチングマシーンから放たれる変化球を見て、目を慣らし、イメージトレーニングする。

甲子園への切符をつかもうとも、圧倒的な豪雪を前に、球児たちにできることは変わらない。

しかも、今年の雪は特に多い。

選手たちは、雪の上を走り込んで足腰を鍛え、新型コロナウイルスの感染が落ち着き、甲子園出場に向けた練習遠征ができるようになる日を待ち続けた。

町じゅう卒業生だらけ

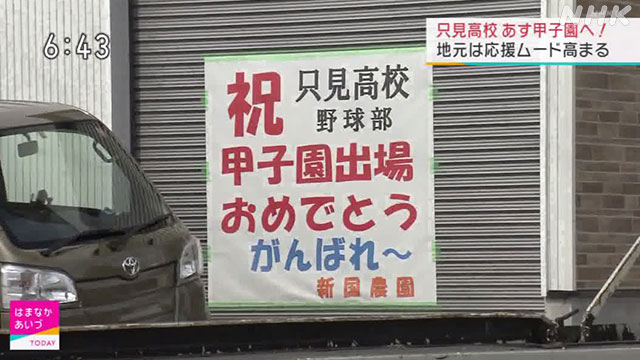

当たり前といえば当たり前のことだが、町唯一の高校なので、この町の大人はほとんどが只見高校の卒業生だ。

幼い頃から成長を見守ってきた“後輩”たちの快挙に、町民は沸いた。

町でただ1つの写真館を営む目黒邦友さんは、選手たちに思いを伝えようと、卒業生ら10人で「甲子園出場おめでとう がんばれ~」と書かれた色とりどりの垂れ幕を作成。

店先に掲げたところ、「うちにも」「うちにも」と注文が相次ぎ、同じデザインの垂れ幕が町内に60枚あまり掲げられることになった。

幼い頃から成長を見守ってきた“後輩”たちの快挙に、町民は沸いた。

町でただ1つの写真館を営む目黒邦友さんは、選手たちに思いを伝えようと、卒業生ら10人で「甲子園出場おめでとう がんばれ~」と書かれた色とりどりの垂れ幕を作成。

店先に掲げたところ、「うちにも」「うちにも」と注文が相次ぎ、同じデザインの垂れ幕が町内に60枚あまり掲げられることになった。

目黒邦友さん

「新型コロナで選手たちに直接声をかけられないので、何か目に見える形で応援したいと思って垂れ幕を掲げたところ、どんどん増えていった。野球部の保護者が『たくさんの人に応援してもらっているのに、コロナのせいで十分お礼が言えない』と嘆いていたので、高校の近くに『いつも応援ありがとう』の垂れ幕も作った」

「新型コロナで選手たちに直接声をかけられないので、何か目に見える形で応援したいと思って垂れ幕を掲げたところ、どんどん増えていった。野球部の保護者が『たくさんの人に応援してもらっているのに、コロナのせいで十分お礼が言えない』と嘆いていたので、高校の近くに『いつも応援ありがとう』の垂れ幕も作った」

“会津の星”を後押しせよ

会津地方の学校としては63年ぶりとなるセンバツ出場によって、「オール会津」の支援の輪が広がっていった。

子ども時代を只見町で過ごした会津若松市の寿司店の大将、伊藤均さんは、出場決定を知ったその日のうちに、只見高校OBの同級生を誘って店の客や知人などに寄付を呼びかけ、ひと月で230万円を集めた。

子ども時代を只見町で過ごした会津若松市の寿司店の大将、伊藤均さんは、出場決定を知ったその日のうちに、只見高校OBの同級生を誘って店の客や知人などに寄付を呼びかけ、ひと月で230万円を集めた。

「亀井鮨」(会津若松市)の大将 伊藤均さん

「雪深い会津の山奥から、甲子園なんて夢のような話だ。只見高校がどれだけの額必要か把握してないが、1000円でも1万円でも、とにかくできるだけっていう考えで、目標より増えてしまったが、すごくうれしい。みなさんのおかげだ」

「雪深い会津の山奥から、甲子園なんて夢のような話だ。只見高校がどれだけの額必要か把握してないが、1000円でも1万円でも、とにかくできるだけっていう考えで、目標より増えてしまったが、すごくうれしい。みなさんのおかげだ」

「同じ会津から甲子園に向かう高校生を応援したい」

花火の製造や打ち上げを行っている喜多方市の会社は、その気持ちをこんな形で表現した。

花火の製造や打ち上げを行っている喜多方市の会社は、その気持ちをこんな形で表現した。

その名も、「キラキラ野球ボール花火」。

光り輝く丸い輪の間にボールの縫い目にあたる光の点を配置した16発の特製花火は、センバツ開幕当日に近隣の町で打ち上げられ、夜空を彩った。

光り輝く丸い輪の間にボールの縫い目にあたる光の点を配置した16発の特製花火は、センバツ開幕当日に近隣の町で打ち上げられ、夜空を彩った。

「赤城煙火店」(喜多方市)の花火師 三瓶美聡さん

「花火屋ならではの応援をしようと思い、野球ボールをイメージした花火作りに挑戦しました。SNSを通して只見高校野球部のみんなにも伝わればいいと思う」

「花火屋ならではの応援をしようと思い、野球ボールをイメージした花火作りに挑戦しました。SNSを通して只見高校野球部のみんなにも伝わればいいと思う」

使い切れないほどの寄付が…

支援の輪は、さらに全国に広がった。

出場決定のニュースを見た全国の人たちから、学校や町に「只見高校野球部を支援したい」と寄付の申し出が殺到したのだ。

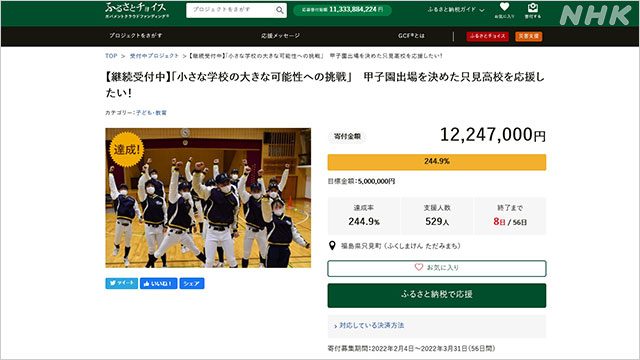

このため、町はふるさと納税制度を利用して寄付を募ることになった。

豪雪のためグラウンドで練習できないハンデを補う遠征の費用などとして「3月末までに500万円」を目標に始めたところ、わずか10日でそれを上回り、本番までに目標の2倍を超える1200万円あまりに達した。

只見高校への直接寄付も6000万円以上集まり、2か月足らずで町の一般会計当初予算の規模の1%を超える資金が集まった。

出場決定のニュースを見た全国の人たちから、学校や町に「只見高校野球部を支援したい」と寄付の申し出が殺到したのだ。

このため、町はふるさと納税制度を利用して寄付を募ることになった。

豪雪のためグラウンドで練習できないハンデを補う遠征の費用などとして「3月末までに500万円」を目標に始めたところ、わずか10日でそれを上回り、本番までに目標の2倍を超える1200万円あまりに達した。

只見高校への直接寄付も6000万円以上集まり、2か月足らずで町の一般会計当初予算の規模の1%を超える資金が集まった。

ただならぬ期待を背に甲子園へ

選手13人のうち山村留学生4人を除く9人は、小学生時代から同じチームで切磋琢磨してきた仲間だ。

マネージャー2人を加えた、15人の野球部員たちは、今月9日の早朝、甲子園球場に向かって出発するため、公民館の駐車場に集まった。

まだ2メートル以上の積雪がある中、出発式には、保護者や地元の人たちおよそ100人が集まった。

マネージャー2人を加えた、15人の野球部員たちは、今月9日の早朝、甲子園球場に向かって出発するため、公民館の駐車場に集まった。

まだ2メートル以上の積雪がある中、出発式には、保護者や地元の人たちおよそ100人が集まった。

「土の上で練習できないもどかしさや、土のグラウンドを求めて片道百数十キロを何時間もかけて行く困難など、さまざまな苦労があったと思いますが、皆さんは頑張ってきた。

皆さんの野球が出発点となり、人と人の心をつなぎ、多くの人がふるさとの良さを感じている。広い甲子園を思いきり駆け回り、1球1球に魂を込めて、只見高校の野球を貫いてほしい」

皆さんの野球が出発点となり、人と人の心をつなぎ、多くの人がふるさとの良さを感じている。広い甲子園を思いきり駆け回り、1球1球に魂を込めて、只見高校の野球を貫いてほしい」

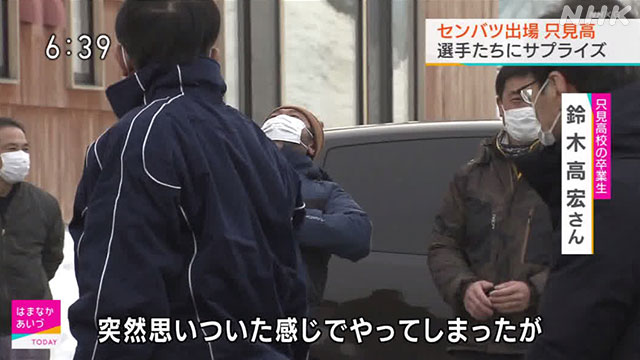

渡部勇夫町長が激励の言葉を述べ、監督とキャプテンに花束が手渡された直後、ほとばしる「只見魂」に突き動かされた1人の男が、突然大声を上げた。

「フレー、フレー、只見!」

声の主は、只見高校の卒業生、土木作業員の鈴木高宏さん。

「甲子園球場まで応援に行こうと思っていたが、事情があって行けなくなってしまった。何か応援できないかと考えている中で、突然思いついてやってしまった。甲子園という大舞台でも緊張せず、みんなで楽しくプレーしてほしいという思いを込めた」という。

集まった人たちも、拍手をしながら「フレー、フレー」と声を合わせて続いた。

声の主は、只見高校の卒業生、土木作業員の鈴木高宏さん。

「甲子園球場まで応援に行こうと思っていたが、事情があって行けなくなってしまった。何か応援できないかと考えている中で、突然思いついてやってしまった。甲子園という大舞台でも緊張せず、みんなで楽しくプレーしてほしいという思いを込めた」という。

集まった人たちも、拍手をしながら「フレー、フレー」と声を合わせて続いた。

選手たちを乗せたバスが動き出すと、雪壁に隠れて止まっていたショベルカーが動き出した。

そして「いってらっしゃい 楽しんで~」と書かれた長さ7メートルの巨大垂れ幕が出現し、信号弾の爆音が早朝の住宅街にこだました。

只見高校野球部OBらが仕込んでいたサプライズ。

選手たちは、町民のただならぬ期待を背に、決戦の地へ向かった。

そして「いってらっしゃい 楽しんで~」と書かれた長さ7メートルの巨大垂れ幕が出現し、信号弾の爆音が早朝の住宅街にこだました。

只見高校野球部OBらが仕込んでいたサプライズ。

選手たちは、町民のただならぬ期待を背に、決戦の地へ向かった。

慣れない都会で

大阪の宿舎に入り、コロナ対策に気を遣いながら、慣れないホテル暮らしを続ける日々。

選手たちは、少しでも外の空気を吸おうと、人混みを避けて、早朝に駅前を散歩した。

さらに、テラスを開放してもらい、素振りやストレッチなどをしながら、限られた環境の中で来たるべき本番への準備を進めた。

初戦の相手は、岐阜の大垣日大高校。

開幕1週間前に行われた報道各社のオンラインインタビューで、監督と選手はこう語った。

長谷川清之監督

「相手を意識するとかそういう次元ではないので、全力疾走など自分のチームの色を出して、甲子園球場で只見高校らしいゲームをすることを意識していきたい。ピッチングマシンを130キロ近くに設定し目を慣らしている。相手の投手陣は、速くて力のあるボールで、思ったより変化球が多い印象があるので、どちらに絞るかが1つの鍵になるだろう」

エース 酒井悠来投手

「やっぱり町の人から期待されている分、自分は小さい頃から町の人にお世話になっているので、お世話になった分を、甲子園という地で、プレーで恩返ししたい」

選手たちは、少しでも外の空気を吸おうと、人混みを避けて、早朝に駅前を散歩した。

さらに、テラスを開放してもらい、素振りやストレッチなどをしながら、限られた環境の中で来たるべき本番への準備を進めた。

初戦の相手は、岐阜の大垣日大高校。

開幕1週間前に行われた報道各社のオンラインインタビューで、監督と選手はこう語った。

長谷川清之監督

「相手を意識するとかそういう次元ではないので、全力疾走など自分のチームの色を出して、甲子園球場で只見高校らしいゲームをすることを意識していきたい。ピッチングマシンを130キロ近くに設定し目を慣らしている。相手の投手陣は、速くて力のあるボールで、思ったより変化球が多い印象があるので、どちらに絞るかが1つの鍵になるだろう」

エース 酒井悠来投手

「やっぱり町の人から期待されている分、自分は小さい頃から町の人にお世話になっているので、お世話になった分を、甲子園という地で、プレーで恩返ししたい」

アルプススタンドで見たい!

高まる一方の応援熱。

後援会と町が、甲子園のアルプス席の入場希望者をとりまとめたところ、なんと、町民の1割にあたるおよそ400人が申し込んだ。

後援会と町が、甲子園のアルプス席の入場希望者をとりまとめたところ、なんと、町民の1割にあたるおよそ400人が申し込んだ。

チケットを申し込んだ人には、公式応援グッズが配られた。

ローマ字で「Tadami」と書かれたナップザックに入っているのは、只見高校の校章のシールを貼ったメガホンや、赤い文字で大きく「只見」とプリントされた帽子、それにジャンパーとマフラータオル。

いずれも、只見の自然をイメージした緑色に統一されている。

引き渡し会場には、家族4人分を受け取りに来た女性や、友人の分も含め10セット以上持ち帰った男性、さらに「東京で暮らす只見高校野球部OBの息子に『代わりに受け取ってほしい』と頼まれて来た」というお年寄りなど、現地観戦への熱意を燃やす人たちが朝から訪れた。

首都圏にいる「ふるさと只見会」の会員からも申し込みが相次ぎ、町の商工会のスタッフが発送作業にあたった。

ローマ字で「Tadami」と書かれたナップザックに入っているのは、只見高校の校章のシールを貼ったメガホンや、赤い文字で大きく「只見」とプリントされた帽子、それにジャンパーとマフラータオル。

いずれも、只見の自然をイメージした緑色に統一されている。

引き渡し会場には、家族4人分を受け取りに来た女性や、友人の分も含め10セット以上持ち帰った男性、さらに「東京で暮らす只見高校野球部OBの息子に『代わりに受け取ってほしい』と頼まれて来た」というお年寄りなど、現地観戦への熱意を燃やす人たちが朝から訪れた。

首都圏にいる「ふるさと只見会」の会員からも申し込みが相次ぎ、町の商工会のスタッフが発送作業にあたった。

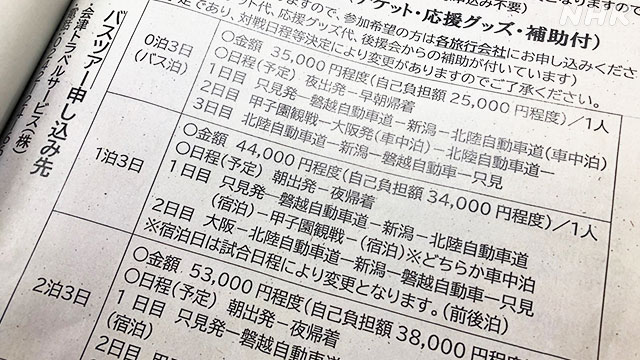

0泊3日の弾丸ツアーも

インターネットで検索すると、只見町から甲子園球場までは、ノンストップで走り続けても車で9時間あまり。

新幹線を利用しても7時間半あまりかかる。

そこで、アルプス観戦チケットとセットのツアーが企画された。

只見町発は、0泊3日、1泊3日、2泊3日の3パターンのバスツアーと、1泊2日と2泊3日の2パターンの新幹線ツアー。

さらに、会津の他の地域からも参加できるよう、会津若松市と南会津町発のバスツアーも用意された。

新幹線を利用しても7時間半あまりかかる。

そこで、アルプス観戦チケットとセットのツアーが企画された。

只見町発は、0泊3日、1泊3日、2泊3日の3パターンのバスツアーと、1泊2日と2泊3日の2パターンの新幹線ツアー。

さらに、会津の他の地域からも参加できるよう、会津若松市と南会津町発のバスツアーも用意された。

中でも、JR系の旅行代理店が企画した2泊3日のツアーは、地元の駅から鉄路で甲子園に応援団を送り出すことにこだわったものだった。

11年前の新潟・福島豪雨で被災し一部区間の不通が続いているJR只見線の只見駅から、わざわざ、この時期融雪に伴うなだれが頻発する山越え区間を通って、団体臨時列車で新潟県の長岡駅へ。

そこから、さらに上越新幹線と東海道新幹線を乗り継いで大阪に入る旅程。

ことし秋に只見線全線開通を控える中、この歴史的一戦に向かう応援団をなんとしても鉄路で送り出したいという鉄道マンの熱意が感じられた。

11年前の新潟・福島豪雨で被災し一部区間の不通が続いているJR只見線の只見駅から、わざわざ、この時期融雪に伴うなだれが頻発する山越え区間を通って、団体臨時列車で新潟県の長岡駅へ。

そこから、さらに上越新幹線と東海道新幹線を乗り継いで大阪に入る旅程。

ことし秋に只見線全線開通を控える中、この歴史的一戦に向かう応援団をなんとしても鉄路で送り出したいという鉄道マンの熱意が感じられた。

計算を狂わせた“試練の雨”

開会式が予定されていた今月18日。

低気圧が通過した影響で、関西は雨。

大会初日は順延となった。

これに伴って、大会4日目、21日(春分の日)に行われる予定だった只見高校の試合は、平日開催となった。

この1日は、遠路はるばる甲子園に駆けつけようとしていた只見町の人たちに、さまざまなドラマをもたらした。

バスツアーは、その日のうちに3分の1にあたる15人がキャンセル。

2日前に起きた最大震度6強の地震で東北新幹線が一部区間で不通となったこともあって、新幹線ツアーも1割がキャンセルされた。

低気圧が通過した影響で、関西は雨。

大会初日は順延となった。

これに伴って、大会4日目、21日(春分の日)に行われる予定だった只見高校の試合は、平日開催となった。

この1日は、遠路はるばる甲子園に駆けつけようとしていた只見町の人たちに、さまざまなドラマをもたらした。

バスツアーは、その日のうちに3分の1にあたる15人がキャンセル。

2日前に起きた最大震度6強の地震で東北新幹線が一部区間で不通となったこともあって、新幹線ツアーも1割がキャンセルされた。

さらに、影響は自力で手配していた人にも及んだ。

選手が出発した日にサプライズを演出した只見高校野球部OBの鈴木善介さんは、経営する会社の従業員もほとんどが只見高校の卒業生で、出場する選手の親もいるため、みんなで甲子園球場に行き、仕事と折り合いをつけるため社長の自分だけはその日のうちに戻ってくる予定だった。

ところが…

選手が出発した日にサプライズを演出した只見高校野球部OBの鈴木善介さんは、経営する会社の従業員もほとんどが只見高校の卒業生で、出場する選手の親もいるため、みんなで甲子園球場に行き、仕事と折り合いをつけるため社長の自分だけはその日のうちに戻ってくる予定だった。

ところが…

鈴木善介さん

「1日順延になって平日になっちゃった。私はなかなか2日抜けられないので、残念ながら留守番。みんなには極力行って欲しいと思って、一生懸命取引先の人にお願いして、仕事の日程を変えてもらった。帰ってきたら、その分倍働いてくれ」

「1日順延になって平日になっちゃった。私はなかなか2日抜けられないので、残念ながら留守番。みんなには極力行って欲しいと思って、一生懸命取引先の人にお願いして、仕事の日程を変えてもらった。帰ってきたら、その分倍働いてくれ」

鈴木詠大選手の父 僚さん

「すみません。社長が一番行きたいのに。行けない社長の思いがひしひしと伝わってくる。その分甲子園では、張り切って、人一倍応援したい」

「すみません。社長が一番行きたいのに。行けない社長の思いがひしひしと伝わってくる。その分甲子園では、張り切って、人一倍応援したい」

試合翌日、地元の小学校は卒業式、中学校は修了式。

貴重な機会を優先し、学校を休んででも甲子園に行くか、諦めるか。

子どもたちも、家族も、選択を迫られた。

貴重な機会を優先し、学校を休んででも甲子園に行くか、諦めるか。

子どもたちも、家族も、選択を迫られた。

“恵みの雨”に救われた友情応援

一方、この順延がプラスに作用したケースもあった。

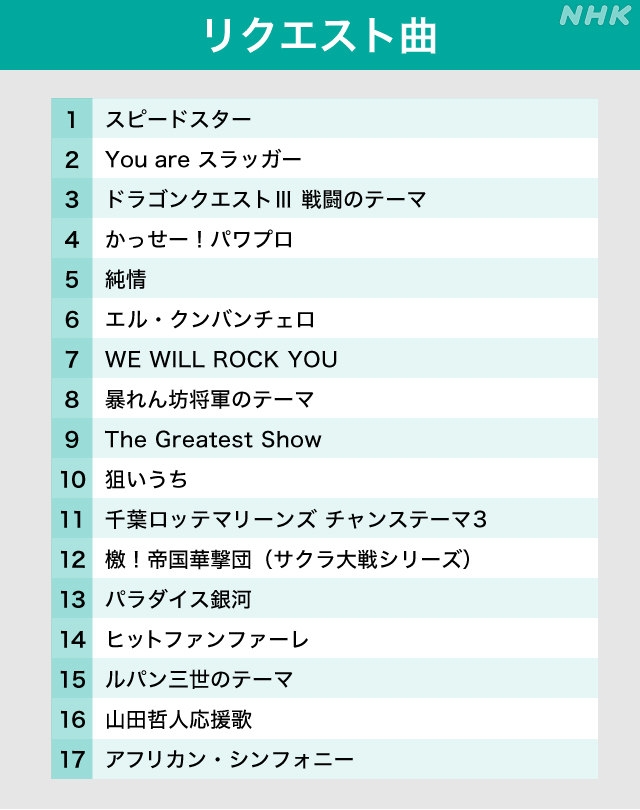

それは、「高校野球の華」とも言われるブラスバンド応援を頼まれた兵庫県内の2つの高校の吹奏楽部の生徒たちだ。

生徒数が少ない只見高校には、吹奏楽部がないため、友情応援を依頼していた。

それは、「高校野球の華」とも言われるブラスバンド応援を頼まれた兵庫県内の2つの高校の吹奏楽部の生徒たちだ。

生徒数が少ない只見高校には、吹奏楽部がないため、友情応援を依頼していた。

選手たちがリクエストしたのは、打席に入った時の曲や得点が入った時の曲など、17曲。

甲子園の定番曲もあったが、多くは両校の生徒が演奏したことがない曲だった。

これから現地に向かう人にとって悩みの種となる雨は、少しでも練習したい吹奏楽部にとっては、恵みの雨となった。

甲子園の定番曲もあったが、多くは両校の生徒が演奏したことがない曲だった。

これから現地に向かう人にとって悩みの種となる雨は、少しでも練習したい吹奏楽部にとっては、恵みの雨となった。

「勝ってくれ」とは言わないが

後攻の只見。

先発は、エースの酒井悠来。

記念すべき甲子園第1球は、外角高めのストレートだった。

ストライクが入るたびに、只見高校側のアルプスが沸く。

立ち上がり、鋭い当たりがセカンドの室井莉空を襲った。

いきなりランナーを背負い、次のバッターの打球はピッチャーを強襲。

グラブではじいたボールは、2塁方向に。

悔しい思いをしたばかりのセカンド室井が塁上で追いつき、ベースを踏んで、軽やかに1塁へ。

ひたむきに野球に取り組んできたことを神様が見ていたかのようなダブルプレーで、ピンチを乗り切った。

3回には、ショートを守るキャプテンの吉津塁が魅せた。

三遊間深くに飛んだ先頭バッターの打球を、逆シングルでキャッチし、1塁に送球。

ショートバウンドになったが、ファースト渡邉琉英斗がうまく捕って、アウト。

大舞台でも臆さず、練習の成果を発揮した。

序盤3回まで、バッター9人で7三振と完璧に抑え込まれていた只見。

4回にフォアボールで初めてのランナーが出ると、送りバントを絡めて、2アウト3塁1塁。

ここで待望の初ヒットが生まれた。

先発は、エースの酒井悠来。

記念すべき甲子園第1球は、外角高めのストレートだった。

ストライクが入るたびに、只見高校側のアルプスが沸く。

立ち上がり、鋭い当たりがセカンドの室井莉空を襲った。

いきなりランナーを背負い、次のバッターの打球はピッチャーを強襲。

グラブではじいたボールは、2塁方向に。

悔しい思いをしたばかりのセカンド室井が塁上で追いつき、ベースを踏んで、軽やかに1塁へ。

ひたむきに野球に取り組んできたことを神様が見ていたかのようなダブルプレーで、ピンチを乗り切った。

3回には、ショートを守るキャプテンの吉津塁が魅せた。

三遊間深くに飛んだ先頭バッターの打球を、逆シングルでキャッチし、1塁に送球。

ショートバウンドになったが、ファースト渡邉琉英斗がうまく捕って、アウト。

大舞台でも臆さず、練習の成果を発揮した。

序盤3回まで、バッター9人で7三振と完璧に抑え込まれていた只見。

4回にフォアボールで初めてのランナーが出ると、送りバントを絡めて、2アウト3塁1塁。

ここで待望の初ヒットが生まれた。

5番・山内友斗の当たりは、詰まりながらもライト前へ。

スコアボードに、只見町の歴史に燦然と輝く、記念すべき1点が刻まれた。

スコアボードに、只見町の歴史に燦然と輝く、記念すべき1点が刻まれた。

雪をもとかすアルプスの熱気

町民およそ350人が駆けつけたアルプスの興奮は、最高潮に。

徐々に強豪校の圧力に押される中、失点しても落ち込まず、冷静さを失わなかった只見高校の選手たち。

打者32人で2安打18三振と打線は抑え込まれたものの、被安打8、エラーはわずか2つと、見応えのある試合を展開し、13人全員が出場して、強豪校相手に力を出し切った。

パブリック・ビューイング会場で応援した40代女性

「こんなに近い点数で終われると思わなかったから、すごいと思う。帽子が飛ぶくらい喜んだ」

パブリック・ビューイング会場で応援した50代男性

「良い試合だった。私立の学校ばかり、部員が多いのが当たり前の中、田舎のチームで選手は13人だけ。これが最近忘れかけていた高校野球の姿じゃないか」

「こんなに近い点数で終われると思わなかったから、すごいと思う。帽子が飛ぶくらい喜んだ」

パブリック・ビューイング会場で応援した50代男性

「良い試合だった。私立の学校ばかり、部員が多いのが当たり前の中、田舎のチームで選手は13人だけ。これが最近忘れかけていた高校野球の姿じゃないか」

長谷川清之監督

「甲子園に来るまで130キロのボールでの実戦形式の練習ができなかったので、感覚でしか対応できず、厳しかった。少ない人数の中、けがをさせないように全員が甲子園に足を運んで土を踏みしめるという1つの目標は達成した。甲子園決まってからの熱い応援ありがとうございました」

「甲子園に来るまで130キロのボールでの実戦形式の練習ができなかったので、感覚でしか対応できず、厳しかった。少ない人数の中、けがをさせないように全員が甲子園に足を運んで土を踏みしめるという1つの目標は達成した。甲子園決まってからの熱い応援ありがとうございました」

キャプテン 吉津塁選手

「自分たちが予想していたよりもたくさんの応援をもらえて、それが力になった。9イニング通して全力疾走と笑顔でやろうと言っていて、観客や審判が拍手で応えてくれるのがうれしくて、プレーしている時も自然と笑顔が出ていたから良かった。全国レベルのバッターの振りや打球スピードに対応仕切れなかったし、勝負が決まる1球の球際の弱さがあるので、そこを強化していきたい。自分たちはここで終わるわけではないので、しっかり返せるように頑張りたい」

「自分たちが予想していたよりもたくさんの応援をもらえて、それが力になった。9イニング通して全力疾走と笑顔でやろうと言っていて、観客や審判が拍手で応えてくれるのがうれしくて、プレーしている時も自然と笑顔が出ていたから良かった。全国レベルのバッターの振りや打球スピードに対応仕切れなかったし、勝負が決まる1球の球際の弱さがあるので、そこを強化していきたい。自分たちはここで終わるわけではないので、しっかり返せるように頑張りたい」

雪が とけたら…

試合を見守る熱気で積雪が少し減った、と噂された只見町。

「このチームで甲子園に戻って来られるように頑張りたい」

試合後そう語った「只見ナイン」ならぬ「只見フィフティーン」は、バスで2日がかりで移動し、23日夕方、地元に帰り着いた。

只見高校のグラウンドでは、作業員の男性が、笑顔をほころばせながら重機を操作し、除雪作業を続けていた。

「このチームで甲子園に戻って来られるように頑張りたい」

試合後そう語った「只見ナイン」ならぬ「只見フィフティーン」は、バスで2日がかりで移動し、23日夕方、地元に帰り着いた。

只見高校のグラウンドでは、作業員の男性が、笑顔をほころばせながら重機を操作し、除雪作業を続けていた。

「最高の試合を見ながら、最高の晩酌をして、気分よく仕事できた。子どもたちが春からすぐに練習できるように、頑張って除雪するよ」

この雪がすべてなくなる4月、只見高校野球部は、甲子園を経験したメンバーに新入生を加えて、次なる挑戦に向けて動き出す。

福島放送局記者

相原理央

2020年入局

高校はサッカー部 大学はアメフト部

警察司法担当を経て去年秋から会津若松支局

只見町に2週間泊まり込み取材

相原理央

2020年入局

高校はサッカー部 大学はアメフト部

警察司法担当を経て去年秋から会津若松支局

只見町に2週間泊まり込み取材

福島放送局記者

中村拓斗

2018年入局

元高校球児

スポーツ担当を経て現在は警察司法担当

木村保氏率いる磐城高校をおととし密着取材

中村拓斗

2018年入局

元高校球児

スポーツ担当を経て現在は警察司法担当

木村保氏率いる磐城高校をおととし密着取材

福島放送局アナウンサー

武田健太

2019年入局

元高校球児

長崎放送局を経て去年冬から福島局勤務

高校野球史に残るこの1戦をアルプススタンドで取材

武田健太

2019年入局

元高校球児

長崎放送局を経て去年冬から福島局勤務

高校野球史に残るこの1戦をアルプススタンドで取材