星野仙一さんが被災地で伝えたことば(後編)

星野仙一さんが6年前に訪れたのは、宮城県名取市閖上地区。

あのとき星野さんと出会い、ことばをかけられた人たちは今どうしているのだろう。

私は星野さんが最初に訪れた日和山に向かいました。

日和山は平たんな地形の閖上地区に盛り上がった丘で、地区を一望することができます。

最初に再会したのは語り部の丹野祐子さん。

6年前と変わらない笑顔で迎えてくれました。

あのとき星野さんと出会い、ことばをかけられた人たちは今どうしているのだろう。

私は星野さんが最初に訪れた日和山に向かいました。

日和山は平たんな地形の閖上地区に盛り上がった丘で、地区を一望することができます。

最初に再会したのは語り部の丹野祐子さん。

6年前と変わらない笑顔で迎えてくれました。

星野仙一さんが被災地で伝えたことば(前編)

⇒前編はこちら

闘将を泣かせた語り部・丹野祐子さんとの再会

丹野祐子さん

『闘将・星野を泣かせたおばちゃん』なんて周りに言われて大変だったんだから。

でも泣かせたんじゃなくて、あちらが勝手に泣いたんだからね。

『闘将・星野を泣かせたおばちゃん』なんて周りに言われて大変だったんだから。

でも泣かせたんじゃなくて、あちらが勝手に泣いたんだからね。

丹野さんは、中学1年生だった長男を津波で亡くした後も閖上に残り、震災の語り部の活動を続けています。

あの日の星野さんとの出会いは忘れられないものでした。

亡くなった長男のことを話した時に、星野さんが突然見せた涙。

その人柄に心を打たれたと語ります。

あの日の星野さんとの出会いは忘れられないものでした。

亡くなった長男のことを話した時に、星野さんが突然見せた涙。

その人柄に心を打たれたと語ります。

丹野さん

男・星野仙一はいつもまっすぐで涙を流すっていう印象がなかったので、大粒の涙を流されたときに本当に熱くて優しいお人柄なんだなぁって改めて実感しました。

男・星野仙一はいつもまっすぐで涙を流すっていう印象がなかったので、大粒の涙を流されたときに本当に熱くて優しいお人柄なんだなぁって改めて実感しました。

6年前とあまり変わらない感じの丹野さんとは対照的に、日和山から見る景色は大きく様変わりしていました。

かさ上げ工事のために工事車両が行き来していた場所には公営住宅やマンションが建ち、新たな街が出来上がっていました。

街がよみがえり、津波の爪痕が視界からも、記憶からも消えていく中で、語り部として伝え続ける意味を教えてくれました。

かさ上げ工事のために工事車両が行き来していた場所には公営住宅やマンションが建ち、新たな街が出来上がっていました。

街がよみがえり、津波の爪痕が視界からも、記憶からも消えていく中で、語り部として伝え続ける意味を教えてくれました。

丹野さん

街がきれいになった今だからこそ、なぜこんなにきれいな街ができなくてはいけなかったのか、目に見えないものをことばで語り続けたいと思っています。それが息子を助けられず、今を生きている私の役割だと勝手に考えています。

街がきれいになった今だからこそ、なぜこんなにきれいな街ができなくてはいけなかったのか、目に見えないものをことばで語り続けたいと思っています。それが息子を助けられず、今を生きている私の役割だと勝手に考えています。

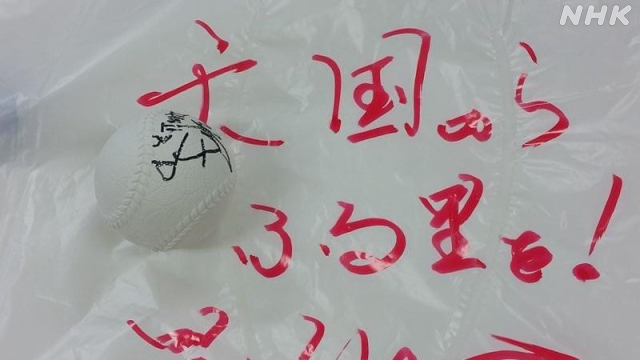

「天国からふる里を」~風船につづった星野さんのことば

今回、丹野さんは、私が知らなかった星野さんのエピソードを話し始めました。

閖上地区では、3月11日に亡くなった人に向けて「はと風船」を飛ばしています。

6年前のあの日、私が次の取材の段取りに追われている間、丹野さんは素早く星野さんにメッセージをお願いしていたのです。

閖上地区では、3月11日に亡くなった人に向けて「はと風船」を飛ばしています。

6年前のあの日、私が次の取材の段取りに追われている間、丹野さんは素早く星野さんにメッセージをお願いしていたのです。

快く応じた星野さん。

はと風船に赤いマジックで「天国からふる里を!」と書き込みました。

このことばから、丹野さんは、風船が持つ、もう1つの役割に気付かされたといいます。

はと風船に赤いマジックで「天国からふる里を!」と書き込みました。

このことばから、丹野さんは、風船が持つ、もう1つの役割に気付かされたといいます。

丹野さん

それまでは、私たちが一方的に亡くなった人への思いを届けている感じでしたけど、向こうだって私たちのことや、ふるさとを気にしているだろうなって星野さんに改めて教えられたんですよ。

それまでは、私たちが一方的に亡くなった人への思いを届けている感じでしたけど、向こうだって私たちのことや、ふるさとを気にしているだろうなって星野さんに改めて教えられたんですよ。

11年目のことしの3月11日。

はと風船を飛ばすため、丹野さんたち遺族など、およそ350人が閖上に集まりました。

はと風船を飛ばすため、丹野さんたち遺族など、およそ350人が閖上に集まりました。

丹野さんは、生きていれば年男のはずだった息子に向けて「もうすぐお彼岸だから友だちと一緒に帰っておいで」と書きました。

午後2時46分の黙とうの後、それぞれが思いを込めたことばを乗せた311個のはと風船が一斉に空に放たれました。

その時です。直前まで強く吹いていた海からの風が、まるで時間を計っていたかのように不意におさまりました。

風船はまっすぐ天に向かって飛び立っていきました。

その時です。直前まで強く吹いていた海からの風が、まるで時間を計っていたかのように不意におさまりました。

風船はまっすぐ天に向かって飛び立っていきました。

「こんなにゆっくりゆっくり舞い上がるのは初めて」

閖上の空に消えていく風船を丹野さんは涙を浮かべ、いつまでも見守っていました。

星野さんにも、この風船が見えたでしょうか。

星野さんにも、この風船が見えたでしょうか。

「夢」の色紙をもらったすし店の大将は

次に、星野さんが昼食で訪れたすし店を訪ねてみました。

津波で店舗を失ったため、当時は仮設商店街で営業を続けていました。

津波で店舗を失ったため、当時は仮設商店街で営業を続けていました。

あのとき星野さんに、元の閖上で店を再建させたいと話していた店主の比佐幸悦さんと妻の聖女さんは、3年前、念願だった店を再建させていました。

星野さんから贈られた「夢」の色紙は、店のいちばん高いところに飾られていました。

比佐幸悦さん

星野さんに出会ってなければ、お店の再建も諦めていたかもしれない。それぐらい私にとって大きな出会いでした。

星野さんに出会ってなければ、お店の再建も諦めていたかもしれない。それぐらい私にとって大きな出会いでした。

星野さんが訪れた6年前、比佐さんは還暦を前にして、もう一度、閖上に戻って店を再建するか、それとも諦めるか、決断を迷っていた最中でした。決断を後押ししてくれたのが星野さんだったと言います。

比佐さん

日々悩んでいて、そんなときに星野さんに『夢』の色紙をもらい、もう後戻りは出来ない。夢だった店の再建をするんだとあのとき決心がつきました。

日々悩んでいて、そんなときに星野さんに『夢』の色紙をもらい、もう後戻りは出来ない。夢だった店の再建をするんだとあのとき決心がつきました。

3年前に再開発が進む閖上地区の一角に店を再建しました。

星野さんが完食した名物の赤貝のどんぶりは店の名物として人気を集めています。

「星野さんにこの店に来ていただいてまた閖上の赤貝を食べてほしかったな」

取材中、そうつぶやいた比佐さん。

星野さんとの再会はかないませんでしたが、私に新たな夢ができたと教えてくれました。

「星野さんにこの店に来ていただいてまた閖上の赤貝を食べてほしかったな」

取材中、そうつぶやいた比佐さん。

星野さんとの再会はかないませんでしたが、私に新たな夢ができたと教えてくれました。

比佐さん

今の夢は閖上にかつてのにぎわいが戻り、お店にたくさんの人に来ていただくことです。星野さんに『夢に向かって今も頑張っています』と胸を張れるように。

今の夢は閖上にかつてのにぎわいが戻り、お店にたくさんの人に来ていただくことです。星野さんに『夢に向かって今も頑張っています』と胸を張れるように。

カメラマンの回想

6年前、私と一緒に星野さんの取材に同行した小川耕平カメラマンには忘れられないシーンがありました。

星野さんが津波で大きな被害を受けた閖上小学校のグラウンドで練習する少年野球チーム『閖上ヤンキース』をサプライズで訪れたシーンです。

一見こわもての星野さんが、子どもたちに見せた優しい表情が強く印象に残りました。

小川カメラマンは、震災から3年後、入局1年目の新人として初めて制作した特集企画で『閖上ヤンキース』の子どもたちを取材していました。

この縁がきっかけで、星野さんと子どもたちの交流が実現したのです。

星野さんが津波で大きな被害を受けた閖上小学校のグラウンドで練習する少年野球チーム『閖上ヤンキース』をサプライズで訪れたシーンです。

一見こわもての星野さんが、子どもたちに見せた優しい表情が強く印象に残りました。

小川カメラマンは、震災から3年後、入局1年目の新人として初めて制作した特集企画で『閖上ヤンキース』の子どもたちを取材していました。

この縁がきっかけで、星野さんと子どもたちの交流が実現したのです。

小川カメラマン

最初はがれきやガラスの破片などが散乱するグラウンドの整備から始まった彼らの姿を追ってきたので、その場所で星野さんが練習を見守る姿を感慨深く撮影しました。星野さんが『将来、楽天に入ってくれよ』と声を掛けたときの子どもたちの笑顔が忘れられないです。

最初はがれきやガラスの破片などが散乱するグラウンドの整備から始まった彼らの姿を追ってきたので、その場所で星野さんが練習を見守る姿を感慨深く撮影しました。星野さんが『将来、楽天に入ってくれよ』と声を掛けたときの子どもたちの笑顔が忘れられないです。

閖上ヤンキースの子どもたちは今、どうしているのか。

私たちは彼らの元に向かいました。

私たちは彼らの元に向かいました。

耐え続けていたあの日の少年

あの日、星野さんの隣で満面の笑顔を見せていた小学4年生の出雲大志さんは高校1年生になっていました。

背がだいぶ伸びていましたが笑ったときの目元に面影が残っていました。

当時、父親の隆さんが監督を務める閖上ヤンキースに姉の千広さんと入っていた大志さん。

6年前の星野さんとの交流を鮮明に覚えていました。

背がだいぶ伸びていましたが笑ったときの目元に面影が残っていました。

当時、父親の隆さんが監督を務める閖上ヤンキースに姉の千広さんと入っていた大志さん。

6年前の星野さんとの交流を鮮明に覚えていました。

出雲大志さん

何も聞かされていなかったのでびっくりしました。選手を叱るというか怖いイメージがあったので最初はちょっと緊張しましたがとても優しくてオーラがありました。

何も聞かされていなかったのでびっくりしました。選手を叱るというか怖いイメージがあったので最初はちょっと緊張しましたがとても優しくてオーラがありました。

そこで星野さんからかけられたことばを出雲さんはずっと大切にしてきたといいます。

出雲さん

必死にやっていれば、懸命にやっていれば、必ず奇跡が起こるよって。だから耐えるんだぞって声をかけてくれました。

必死にやっていれば、懸命にやっていれば、必ず奇跡が起こるよって。だから耐えるんだぞって声をかけてくれました。

星野さんのことばは出雲さんの心にしっかり届いていました。

あの突然の出会いから6年。

この間、大志さんにとっては逆境の連続だったと知りました。

あの突然の出会いから6年。

この間、大志さんにとっては逆境の連続だったと知りました。

復興が進む中で閖上を離れる人が相次いだため、部員も集まらなくなり出雲さんが所属していた閖上ヤンキースは星野さんが訪れた1年後に解散していました。

さらに、練習拠点となっていた閖上小学校も取り壊されました。

チームもグラウンドもなくなり、ともに白球を追いかけた仲間たちも野球をやめていくなか出雲さんは諦めず野球を続け、高校でも野球部に入りました。

そこに襲いかかった新型コロナウイルスの感染拡大。

さらに、練習拠点となっていた閖上小学校も取り壊されました。

チームもグラウンドもなくなり、ともに白球を追いかけた仲間たちも野球をやめていくなか出雲さんは諦めず野球を続け、高校でも野球部に入りました。

そこに襲いかかった新型コロナウイルスの感染拡大。

部活動はたびたび休止になってしまいひとりで自主練習する日が続きました。

野球を諦めそうになったこともあったといいますが、そのたびに、仲間や家族の励ましとともに星野さんにかけられたことばが支えとなってきたことを明かしてくれました。

野球を諦めそうになったこともあったといいますが、そのたびに、仲間や家族の励ましとともに星野さんにかけられたことばが支えとなってきたことを明かしてくれました。

出雲さん

コロナで自主練習しかできない状況で、どうやってやる気を維持するか我慢する日々だと感じます。でも、この苦しい時を頑張ればこの先の試合にいきるだろうし、必ず奇跡は起きるという星野さんのことばは本当にそう思います。

コロナで自主練習しかできない状況で、どうやってやる気を維持するか我慢する日々だと感じます。でも、この苦しい時を頑張ればこの先の試合にいきるだろうし、必ず奇跡は起きるという星野さんのことばは本当にそう思います。

宮城県内の公立学校の部活動の自粛期間があけた3月12日。

高校のグラウンドには、晴れ渡った青空の下で白球を追う出雲さんの姿がありました。

およそ1か月半ぶりとなる全体練習に取り組む出雲さん。

久々の実戦練習に時折、ボールが手につかない場面もありましたが、それ以上に楽しそうにプレーする笑顔が印象的でした。

大志さんが通う県立名取北高校は甲子園出場こそないもののプロ野球・楽天で活躍する岸孝之投手の母校でもあります。

高校のグラウンドには、晴れ渡った青空の下で白球を追う出雲さんの姿がありました。

およそ1か月半ぶりとなる全体練習に取り組む出雲さん。

久々の実戦練習に時折、ボールが手につかない場面もありましたが、それ以上に楽しそうにプレーする笑顔が印象的でした。

大志さんが通う県立名取北高校は甲子園出場こそないもののプロ野球・楽天で活躍する岸孝之投手の母校でもあります。

チームは1か月後に控えた春の県大会で、夏の大会のシード権を獲得できるベスト8を目標に掲げています。

練習が一段落したところで、大志さんに話を聞きました。

大志さんはまっすぐ前を見据え、きっぱりとした口調でこう答えてくれました。

練習が一段落したところで、大志さんに話を聞きました。

大志さんはまっすぐ前を見据え、きっぱりとした口調でこう答えてくれました。

「成し遂げたい奇跡は甲子園に行くことです」

星野さんのことばに支えられ、さまざまな逆境に耐えてきた大志さん。

そう、星野さんのことば通り、奇跡はきっと起きる。

なぜか確信めいたものを感じずにはいられませんでした。

そう、星野さんのことば通り、奇跡はきっと起きる。

なぜか確信めいたものを感じずにはいられませんでした。

「耐えよう」 たどりついた答え

6年ぶりに当時、星野さんに会った人たちを再び訪ね歩く中で、私の胸に残っていた問いの答えにたどりつきました。

それぞれが星野さんのことばに確かな勇気をもらって、逆境に耐え、夢をかなえた人も、夢をかなえようとしている人もいました。

「耐えよう」というあのことばは、ただ我慢しろというだけではなくチャンスを見つけて態勢を整え、いつか「奇跡」をつかみとるための星野さんなりのエールだったのです。

(ネットワーク報道部 松本裕樹 熊本放送局 小川耕平)

それぞれが星野さんのことばに確かな勇気をもらって、逆境に耐え、夢をかなえた人も、夢をかなえようとしている人もいました。

「耐えよう」というあのことばは、ただ我慢しろというだけではなくチャンスを見つけて態勢を整え、いつか「奇跡」をつかみとるための星野さんなりのエールだったのです。

(ネットワーク報道部 松本裕樹 熊本放送局 小川耕平)