「もう辞めた!」大量離職のアメリカで何が!?

アメリカでいま「Great Resignation(グレート・レジグネーション)」=「大量離職」と呼ばれる現象が大きな関心を集めている。みずから仕事を辞める人の数が、1か月間に450万人(去年11月)と、過去最多の水準になっているのだ。

労働者たちの間で起きるこの異変は、国の中央銀行をも悩ます事態に発展している。

(ワシントン支局記者 吉武洋輔、アメリカ総局記者 江崎大輔)

労働者たちの間で起きるこの異変は、国の中央銀行をも悩ます事態に発展している。

(ワシントン支局記者 吉武洋輔、アメリカ総局記者 江崎大輔)

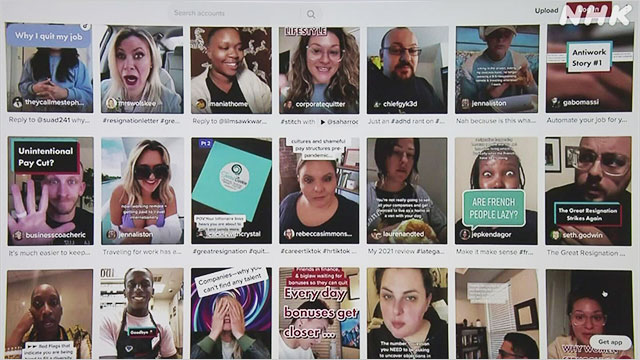

「辞めてきた」動画あふれる

「仕事をやめた!奴隷的な生活が終わった」

「辞職願を送ります!バイ~!」

アメリカの若者の間で流行するアプリ「TikTok」に、仕事を辞めたことを共有する動画が次々に投稿されている。辞めた直後にすっきりとした表情で報告する人もいれば、職場に対する不満をぶちまける人もいる。

グレート・レジグネーション=大量離職は、社会現象になっている。

アメリカでは仕事を変えるのはごく一般的なこと。ただ、みずから辞める「自発的離職者」が急増し、企業の求人数と実際に採用した数の差が過去最大になっていること、つまり採用したくとも採用できない企業がかつてなく多いという状況を踏まえると、今起きていることは普通ではない。

「辞職願を送ります!バイ~!」

アメリカの若者の間で流行するアプリ「TikTok」に、仕事を辞めたことを共有する動画が次々に投稿されている。辞めた直後にすっきりとした表情で報告する人もいれば、職場に対する不満をぶちまける人もいる。

グレート・レジグネーション=大量離職は、社会現象になっている。

アメリカでは仕事を変えるのはごく一般的なこと。ただ、みずから辞める「自発的離職者」が急増し、企業の求人数と実際に採用した数の差が過去最大になっていること、つまり採用したくとも採用できない企業がかつてなく多いという状況を踏まえると、今起きていることは普通ではない。

見合わない賃金

なぜ大量離職が起きているのか。

働く側の変化の始まりは、やはり新型コロナウイルスだ。コロナ禍では、感染を避ける働き方として在宅勤務などのリモートワークが浸透した。

しかし、スーパーやレストラン、工場などで働く人たちは、そう簡単にはいかなかった。感染リスクと隣り合わせで働かなければいけない中、リスクと賃金が見合っていないのではないか。そんな複雑な思いを持つ人が増えたとみられる。

この事態に、店や会社側は、賃金を引き上げて従業員を確保しようとした。

ところが、この賃上げが、くしくも離職を加速させてしまう。どこもかしこも賃金を上げているのならより良い給料と待遇を得たいと、職を転々とする人が増えたのだ。

働く側の変化の始まりは、やはり新型コロナウイルスだ。コロナ禍では、感染を避ける働き方として在宅勤務などのリモートワークが浸透した。

しかし、スーパーやレストラン、工場などで働く人たちは、そう簡単にはいかなかった。感染リスクと隣り合わせで働かなければいけない中、リスクと賃金が見合っていないのではないか。そんな複雑な思いを持つ人が増えたとみられる。

この事態に、店や会社側は、賃金を引き上げて従業員を確保しようとした。

ところが、この賃上げが、くしくも離職を加速させてしまう。どこもかしこも賃金を上げているのならより良い給料と待遇を得たいと、職を転々とする人が増えたのだ。

TikTokに“時給9ドル(約1050円)のハンバーガーチェーンを辞めた”という動画を投稿をした男性に会った。

転職後の配送ドライバーの仕事は時給16ドル(約1870円)。それでも「もっと高い賃金をもらえるはず」と、次の職探しに余念がなかった。

アメリカの業種別の平均時給をみると(2月)、「接客・レジャー」は1年前より11.2%上がって19.35ドル(約2260円)、「輸送・倉庫」は7.7%上がって27.72ドル(約3240円)に。

転職後の配送ドライバーの仕事は時給16ドル(約1870円)。それでも「もっと高い賃金をもらえるはず」と、次の職探しに余念がなかった。

アメリカの業種別の平均時給をみると(2月)、「接客・レジャー」は1年前より11.2%上がって19.35ドル(約2260円)、「輸送・倉庫」は7.7%上がって27.72ドル(約3240円)に。

時給アップだけでは従業員を集められないと、デパート大手の「メーシーズ」は、去年の年末商戦で、働き手を紹介してくれた従業員に最大500ドル(約5万8500円)の「紹介ボーナス」まで支給。

2月からは、大学に通う従業員の学費の全額負担も打ち出し、なりふりかまわず人手を確保しようとしている。

2月からは、大学に通う従業員の学費の全額負担も打ち出し、なりふりかまわず人手を確保しようとしている。

手厚い経済対策が…

“働く親たち”の大量離職も起きる。

アメリカでは、最初の感染拡大後、地域によっては1年もの間、子どもたちの学校の授業がリモートになり、親が家を離れられないケースが続出した。次第に対面授業が再開されたが、結局、感染の再拡大があるなどして断続的にリモート授業が続き、今も「仕事に戻りにくい」と話す親たちがいる。

特殊な事情も重なった。

国の異例の経済対策による手厚い支援が“職場に急いで戻る必要はない”、“時間をかけて仕事を探そう”という意識につながったという指摘だ。

政府はコロナ対策として1人当たり日本円で最大37万円の現金給付を実施(3回分の合計)。失業を免れたものの、国から130万円以上の現金給付を受けたという5人家族もいた。

アメリカでは、最初の感染拡大後、地域によっては1年もの間、子どもたちの学校の授業がリモートになり、親が家を離れられないケースが続出した。次第に対面授業が再開されたが、結局、感染の再拡大があるなどして断続的にリモート授業が続き、今も「仕事に戻りにくい」と話す親たちがいる。

特殊な事情も重なった。

国の異例の経済対策による手厚い支援が“職場に急いで戻る必要はない”、“時間をかけて仕事を探そう”という意識につながったという指摘だ。

政府はコロナ対策として1人当たり日本円で最大37万円の現金給付を実施(3回分の合計)。失業を免れたものの、国から130万円以上の現金給付を受けたという5人家族もいた。

さらに、失業保険を上乗せする特別措置が景気回復局面でも続けられた。多い月には通常の給付に25万円程度が上乗せされ、働くよりも収入が得られるケースがあると分析された。

こうした生活保障が、働く側の変化に影響した可能性はありそうだ。

また、コロナ対策としての大規模な金融緩和を背景に、株や土地の価格が上昇し、資産が増えた中高年の間で、早期退職が急増したという報告もある。離職といっても、それが次の職場に移る転職であれば、国全体の労働者は減らない。

ところが、労働省は、「アメリカの労働者数は2年前の感染拡大前と比べて210万人減っている」と指摘。離職した人がそのまま労働市場に戻っていないことが、今の深刻な人手不足のベースにある。

こうした生活保障が、働く側の変化に影響した可能性はありそうだ。

また、コロナ対策としての大規模な金融緩和を背景に、株や土地の価格が上昇し、資産が増えた中高年の間で、早期退職が急増したという報告もある。離職といっても、それが次の職場に移る転職であれば、国全体の労働者は減らない。

ところが、労働省は、「アメリカの労働者数は2年前の感染拡大前と比べて210万人減っている」と指摘。離職した人がそのまま労働市場に戻っていないことが、今の深刻な人手不足のベースにある。

インフレ拍車 気をもむ中央銀行

働く人の賃金や待遇が改善されることは良いことだ。

特にアメリカでは、記録的な物価上昇が起きているため、賃金が上がることで家計は支えられる。

しかし、「だからよし」とならないのが難しいところ。

雇う側には人件費の負担増を迫り、それが物価上昇に拍車をかけるという“連鎖”への警戒が広がっているのだ。

特にアメリカでは、記録的な物価上昇が起きているため、賃金が上がることで家計は支えられる。

しかし、「だからよし」とならないのが難しいところ。

雇う側には人件費の負担増を迫り、それが物価上昇に拍車をかけるという“連鎖”への警戒が広がっているのだ。

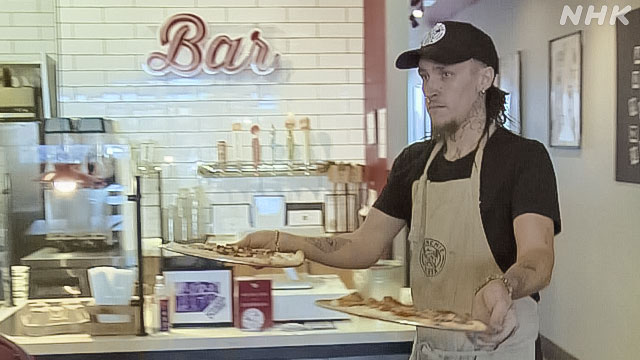

アリゾナ州で小さなレストランを経営するネド・ヒースさんは、従業員が足りず、営業をテイクアウトだけにしている。

店内飲食の早期再開を目指して従業員を集めようと、時給を14ドル(約1630円)から一気に20ドル(約2340円)まで引き上げたが、思うように人は集まらない。

店内飲食の早期再開を目指して従業員を集めようと、時給を14ドル(約1630円)から一気に20ドル(約2340円)まで引き上げたが、思うように人は集まらない。

ネド・ヒースさん

「人件費、食材費、光熱費。負担が日に日に大きくなり、商品の値上げでお客さんに転嫁せざるをえない」

「人件費、食材費、光熱費。負担が日に日に大きくなり、商品の値上げでお客さんに転嫁せざるをえない」

すぐ近くにあるピザ店を訪ねると、ここも時給を18ドル(約2100円)から23ドル(約2690円)に引き上げていた。経営者の女性は「最近は店の賃料も上がっている。小さな店にはもう限界」と、厳しい表情を浮かべた。

全米の企業の労働コスト=人件費は、去年10月から12月に前年比で4%の増加と、20年ぶりの高い水準となった。

これにつられるように、消費者物価の上昇率は12月に、ほぼ40年ぶりの7.0%に達し、1月もまた上がって7.5%、2月には7.9%と、インフレが止まらない。

全米の企業の労働コスト=人件費は、去年10月から12月に前年比で4%の増加と、20年ぶりの高い水準となった。

これにつられるように、消費者物価の上昇率は12月に、ほぼ40年ぶりの7.0%に達し、1月もまた上がって7.5%、2月には7.9%と、インフレが止まらない。

この連鎖に気をもむFRB=連邦準備制度理事会は、想定を超えるインフレの抑制を急ぐため、3月の会合で利上げを行って金融の引き締めに踏み出す方針だ。

ただ、人手不足という供給側の混乱。

さらにはロシアのウクライナへの軍事侵攻と、それに対抗した経済制裁を受けて、エネルギーや原材料の高騰も起きる中、インフレをどこまで抑制できるのか、不透明な状況が続く。

ただ、人手不足という供給側の混乱。

さらにはロシアのウクライナへの軍事侵攻と、それに対抗した経済制裁を受けて、エネルギーや原材料の高騰も起きる中、インフレをどこまで抑制できるのか、不透明な状況が続く。

大量離職が問うもの

大量離職は、解消が見通しにくい根深い問題になりつつある。

一方、少し視点を変えてみると、働く側が「賃金が上がらないなら辞める」と主張し、雇う側も「ならば賃上げしかない」と応じるこの循環は、現状に行き過ぎの面もあるとは言え、アメリカ経済の強さを示しているようにも感じる。

日本では、「給料が上がらない」「賃金は上げられない」という労使双方の悩ましい声を聞くし、目指す“経済の好循環”につなげられない政府・日銀が抱えるジレンマも見てきた。

一連の取材では、印象に残る言葉があった。

一方、少し視点を変えてみると、働く側が「賃金が上がらないなら辞める」と主張し、雇う側も「ならば賃上げしかない」と応じるこの循環は、現状に行き過ぎの面もあるとは言え、アメリカ経済の強さを示しているようにも感じる。

日本では、「給料が上がらない」「賃金は上げられない」という労使双方の悩ましい声を聞くし、目指す“経済の好循環”につなげられない政府・日銀が抱えるジレンマも見てきた。

一連の取材では、印象に残る言葉があった。

投資銀行「ゴールドマン・サックス」で働いていたサラ・マリー・マーティンさん。去年、年収を4分の1に落として別の会社に転職した。

理由は、家族と少しでも多くの時間を過ごせる在宅勤務を続けたかったから。

理由は、家族と少しでも多くの時間を過ごせる在宅勤務を続けたかったから。

「家族・安全・仕事についてすべてを見直した」と、彼女は語った。

コロナ禍で、立ち止まって働き方や生活を考え直したという人は少なくない。アメリカで広がる大量離職は、私たちの経済・社会に、多くのものを問うている。

(※1ドル=117円換算)

コロナ禍で、立ち止まって働き方や生活を考え直したという人は少なくない。アメリカで広がる大量離職は、私たちの経済・社会に、多くのものを問うている。

(※1ドル=117円換算)

ワシントン支局記者

吉武 洋輔

2004年入局

名古屋局・経済部を経て現所属

吉武 洋輔

2004年入局

名古屋局・経済部を経て現所属

アメリカ総局記者

江崎 大輔

2003年入局

宮崎局、経済部、高松局を経て現所属

江崎 大輔

2003年入局

宮崎局、経済部、高松局を経て現所属