“トイレに行きたい”けど…あの日「衣装ケース」しかなかった

トイレが使えなくなり、大勢の人が同じ「衣装ケース」に用を足す。

想像できるでしょうか。

現実に起きたのが11年前に発生した東日本大震災でした。

トイレの備え、考えてほしいです。

(取材:社会部 清木まりあ / 編集:ネットワーク報道部 藤島新也)

想像できるでしょうか。

現実に起きたのが11年前に発生した東日本大震災でした。

トイレの備え、考えてほしいです。

(取材:社会部 清木まりあ / 編集:ネットワーク報道部 藤島新也)

トイレが怖かった

宮城県石巻市で被災した山田葉子さんは、当時の避難所での経験を「恐怖だった」と振り返ります。

山田さんが避難していたのは石巻市にある小学校の体育館。

震災翌日にはおよそ800人が身を寄せていました。

しかし、トイレは津波の影響で下水が逆流し、使えない状態でした。

山田さんが避難していたのは石巻市にある小学校の体育館。

震災翌日にはおよそ800人が身を寄せていました。

しかし、トイレは津波の影響で下水が逆流し、使えない状態でした。

そんな中で避難所の担当者が見つけてきたのが、フタつきの透明な「衣装ケース」。

体育館のステージ脇にある暗幕で囲い、ケースのフタを取ってトイレの代わりに使うことになりました。

避難している人たちが皆で使っていたため、ケースの中には、ほかの人の便や尿があって、においもすごい状態でした。

体育館のステージ脇にある暗幕で囲い、ケースのフタを取ってトイレの代わりに使うことになりました。

避難している人たちが皆で使っていたため、ケースの中には、ほかの人の便や尿があって、においもすごい状態でした。

山田さん

「もしバランスを崩してしまったら…と思うと恐怖でした。衣装ケースはけっこう大きめのサイズで、高さや幅もあったので、ケースにまたがって中腰になって用を足すのはとても大変でした。しかもケースにはキャスターがついていて動くので、とても不安定で…」

「もしバランスを崩してしまったら…と思うと恐怖でした。衣装ケースはけっこう大きめのサイズで、高さや幅もあったので、ケースにまたがって中腰になって用を足すのはとても大変でした。しかもケースにはキャスターがついていて動くので、とても不安定で…」

衣装ケースをトイレにした生活は3日間、続きました。

便や尿は避難所の担当者が毎日外に運んで捨てに行っていたそうです。

山田さんはトイレに行くのが嫌でなるべく我慢していました。

便や尿は避難所の担当者が毎日外に運んで捨てに行っていたそうです。

山田さんはトイレに行くのが嫌でなるべく我慢していました。

山田さん

「震災前は、災害時に食べ物や飲み物など、体に入れるものの心配ばかりしていて、体から出すことを考えていませんでした。トイレはいつも当たり前にあるものじゃないと気付かされました」

「震災前は、災害時に食べ物や飲み物など、体に入れるものの心配ばかりしていて、体から出すことを考えていませんでした。トイレはいつも当たり前にあるものじゃないと気付かされました」

名古屋大学などの調査では、東日本大震災で3日以内に仮設トイレが届いた自治体は34%、半分近くの自治体では1週間たっても届きませんでした。最も日数がかかったのは65日後。

「首都直下地震」では幹線道路が帰宅困難者であふれて避難所や公衆トイレに人が殺到し、最悪の場合、トイレに行きたくてもすぐに見つからない状況が17時間も続く可能性が指摘されています。

「首都直下地震」では幹線道路が帰宅困難者であふれて避難所や公衆トイレに人が殺到し、最悪の場合、トイレに行きたくてもすぐに見つからない状況が17時間も続く可能性が指摘されています。

マンションでもトイレあふれる

トイレは避難所だけの問題ではありません。

2016年の熊本地震では、マンションの1階のトイレが汚物であふれてしまう…ということがありました。

地震でマンションの排水管などが損傷しているにもかかわらず、上の階の人がトイレを使用したため、下の階の住宅のトイレで逆流が起きたのです。

2016年の熊本地震では、マンションの1階のトイレが汚物であふれてしまう…ということがありました。

地震でマンションの排水管などが損傷しているにもかかわらず、上の階の人がトイレを使用したため、下の階の住宅のトイレで逆流が起きたのです。

そうなると、水分は控えてトイレを我慢する…と考えてしまいそうですよね。

ただ、それは命にかかわる危険なことです。

トイレを我慢すると、「肺塞栓症」や「深部静脈血栓症」(足から心臓へと血液を戻す血管に血のかたまりができて詰まってしまう病気)のリスクを高めるといいます。

これは災害関連死を引き起こす要因にもなりかねません。

ただ、それは命にかかわる危険なことです。

トイレを我慢すると、「肺塞栓症」や「深部静脈血栓症」(足から心臓へと血液を戻す血管に血のかたまりができて詰まってしまう病気)のリスクを高めるといいます。

これは災害関連死を引き起こす要因にもなりかねません。

トイレのプロに聞いてみた

自宅でどうやって備えておけばよいのかトイレのプロに聞いてみました。

被災地のトイレ環境調査などを行っている日本トイレ研究所の加藤篤さんです。

被災地のトイレ環境調査などを行っている日本トイレ研究所の加藤篤さんです。

<おすすめは「携帯トイレ」>

加藤さんによると、災害用トイレの種類は大きく2つ。

便座がない「携帯トイレ」と便座のある「簡易トイレ」です。

便座がない「携帯トイレ」と便座のある「簡易トイレ」です。

加藤さんによると、買うべきは「携帯トイレ」。

中でも「自宅のトイレの便器に取り付けて使う袋タイプ」がよいそうです。

理由は「安心感」です。

中でも「自宅のトイレの便器に取り付けて使う袋タイプ」がよいそうです。

理由は「安心感」です。

加藤さん

「災害時はとても不安な気持ちなので、トイレぐらいはストレスなくできるように、日常にできるだけ近づけることが大事です。便器に袋を取り付けるタイプであれば、いつもと同じトイレを使うことができますし、トイレ中に見渡す景色もふだんと同じで安心できます。簡易トイレは避難所などでトイレが足りないときに使うものだと考えてください」

「災害時はとても不安な気持ちなので、トイレぐらいはストレスなくできるように、日常にできるだけ近づけることが大事です。便器に袋を取り付けるタイプであれば、いつもと同じトイレを使うことができますし、トイレ中に見渡す景色もふだんと同じで安心できます。簡易トイレは避難所などでトイレが足りないときに使うものだと考えてください」

<1日何回トイレしますか?>

準備しておきたい携帯トイレの量は、ふだんトイレに行く回数によって変わります。

トイレは最低3日分、できれば7日分あると安心です。

例えば、1日に5回行く人であれば、5回×7日=35回分です。

4人家族であれば、35回分×4人=140回分となります。

トイレは最低3日分、できれば7日分あると安心です。

例えば、1日に5回行く人であれば、5回×7日=35回分です。

4人家族であれば、35回分×4人=140回分となります。

<暗くても失敗しないように>

トイレの備蓄に合わせて用意しておくといいものもあります。

1.トイレットペーパー

携帯トイレに気を取られ忘れがちです。災害で物流が途絶え、品切れになってしまう可能性もあるので備えておくといいです。1人当たり1ロール/週間が消費の目安です。最近では3倍巻きなど長巻きのものもあり、比較的場所を取らなくていいです。

2.ランタンやヘッドライト

トイレには窓がない場合が多く、停電すると真っ暗になります。暗いと不安ですし、見えづらくてトイレに失敗したら掃除する水も手に入りにくいので大変です。両手を空けるためにも懐中電灯ではなく、ランタンやヘッドライトをおすすめします。

3.ポリ袋(45リットル)

便器にかぶせるポリ袋は、携帯トイレセットの中に入っていないこともあるので、自分で備えておくようにしましょう。スーパーやコンビニでもらうようなレジ袋だと小さく45リットルくらいのポリ袋だとちょうどいいです。

4.アルコールウエットティッシュやペーパータオル

断水していることも多いので用を足したあとに手をふくのに使います。

携帯トイレに気を取られ忘れがちです。災害で物流が途絶え、品切れになってしまう可能性もあるので備えておくといいです。1人当たり1ロール/週間が消費の目安です。最近では3倍巻きなど長巻きのものもあり、比較的場所を取らなくていいです。

2.ランタンやヘッドライト

トイレには窓がない場合が多く、停電すると真っ暗になります。暗いと不安ですし、見えづらくてトイレに失敗したら掃除する水も手に入りにくいので大変です。両手を空けるためにも懐中電灯ではなく、ランタンやヘッドライトをおすすめします。

3.ポリ袋(45リットル)

便器にかぶせるポリ袋は、携帯トイレセットの中に入っていないこともあるので、自分で備えておくようにしましょう。スーパーやコンビニでもらうようなレジ袋だと小さく45リットルくらいのポリ袋だとちょうどいいです。

4.アルコールウエットティッシュやペーパータオル

断水していることも多いので用を足したあとに手をふくのに使います。

マンションでは流す前に確認して!

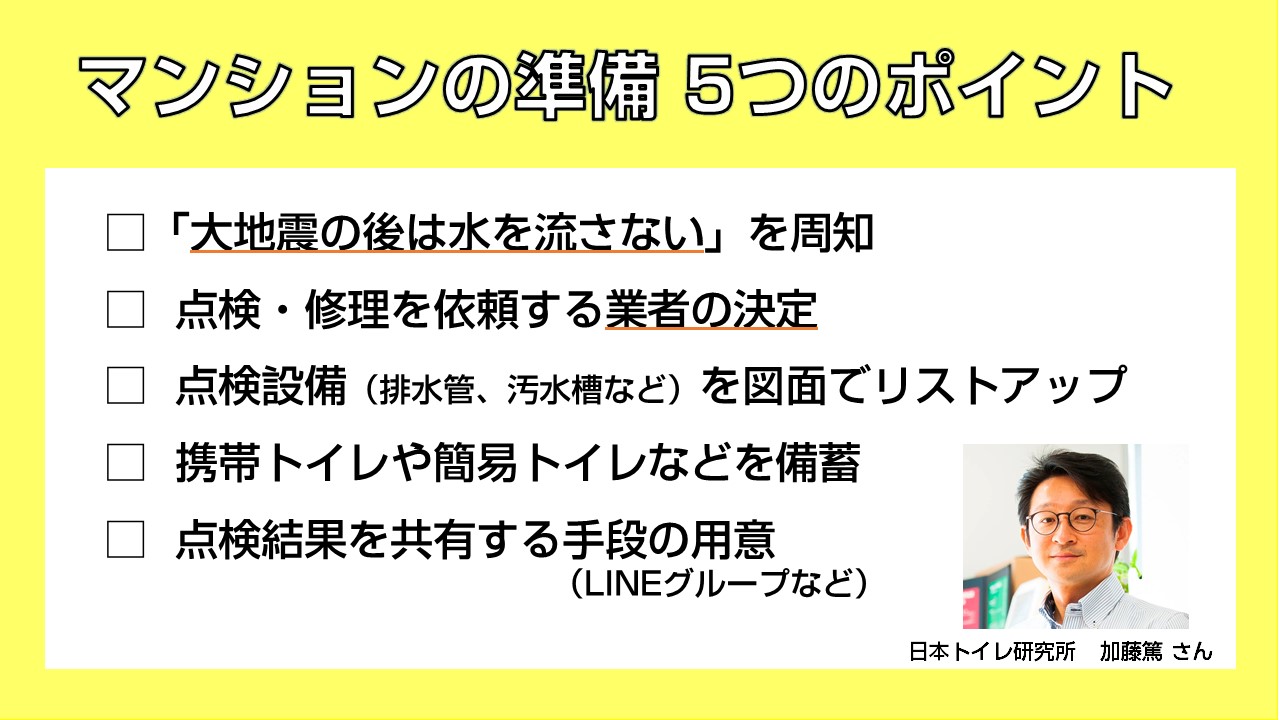

日本トイレ研究所の加藤篤さんは、マンションでは、管理組合が中心となってトイレの災害時の使い方を話し合い、準備することが大事だと話しています。

準備のポイントは5つです。

準備のポイントは5つです。

・『大地震が起きたら水を流さない』とあらかじめ周知する

・点検する設備(排水管、汚水槽など)を図面でリストアップ

・点検や修理を依頼する業者を決めておく

・携帯トイレや簡易トイレなどを備蓄

・点検結果を共有する手段(LINEグループなど)を用意しておく

大きな地震のあと、停電しているとき、断水しているとき、排水管が壊れているときは水を流す前に問題がないか確認してほしいと、国は呼びかけています。

・点検する設備(排水管、汚水槽など)を図面でリストアップ

・点検や修理を依頼する業者を決めておく

・携帯トイレや簡易トイレなどを備蓄

・点検結果を共有する手段(LINEグループなど)を用意しておく

大きな地震のあと、停電しているとき、断水しているとき、排水管が壊れているときは水を流す前に問題がないか確認してほしいと、国は呼びかけています。

やってみて、使ってみて

ふだん当たり前のように使っているトイレが使えなくなると、とても不安な気持ちになりますし、我慢すると体調を崩して命にかかわります。

まずは、記事を参考にして携帯トイレを用意するところから始めてください。

まずは、記事を参考にして携帯トイレを用意するところから始めてください。

そして、購入したら、一度使ってみてください。

実際に使ってみることで、いざという時に戸惑うこともなくなりますし、さらに準備が必要なものも見えてくるかもしれません。

食料や水といった「体に入れる備え」だけではなく、「体から出すための備え」について考えてみてください。

実際に使ってみることで、いざという時に戸惑うこともなくなりますし、さらに準備が必要なものも見えてくるかもしれません。

食料や水といった「体に入れる備え」だけではなく、「体から出すための備え」について考えてみてください。