ウクライナ軍事侵攻 熾烈な情報戦 攻撃開始9時間前に何が

ロシアが踏み切ったウクライナへの大規模な軍事侵攻。

攻撃開始の9時間前、アメリカ政府高官が侵攻を予測するかのような異例の発言を行っていました。

通常なら公になることのないインテリジェンス・機密情報を開示する情報戦。狙いは何なのでしょうか、その実態に迫ります。

(ワシントン支局 辻浩平/エルサレム支局 曽我太一)

攻撃開始の9時間前、アメリカ政府高官が侵攻を予測するかのような異例の発言を行っていました。

通常なら公になることのないインテリジェンス・機密情報を開示する情報戦。狙いは何なのでしょうか、その実態に迫ります。

(ワシントン支局 辻浩平/エルサレム支局 曽我太一)

異例の情報戦

アメリカ国防総省の高官は23日、私たち記者団に異例とも言える情報を開示しました。

「ロシア軍の部隊は最大限の準備ができており、部隊のおよそ80%がいつでも出動できる準備を終えた」

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まったのは、そのわずか9時間後でした。

こうした情報はインテリジェンス・機密情報と呼ばれます。

アメリカの情報機関などが入手したり分析したりした情報で、通常は開示されることはありません。

しかし、ウクライナ情勢をめぐってアメリカ政府はこうした機密情報をあえて積極的に開示する異例の戦略を取ってきました。

これは「開示による抑止(Deterrence by disclosure)」と呼ばれる戦略で、相手側の機先を制し、行動を抑止するのが狙いです。

アメリカのバイデン政権は、今月に入ってから政府高官らが相次いで会見やインタビューに応じ、▼ロシア軍による侵攻の時期や▼兵力の数▼標的といった機密情報を次々と開示。

バイデン大統領みずから「侵攻は数日中にも」とか「プーチン大統領は侵攻を決断したと確信している」と発言したこともありました。

アメリカの情報機関などが入手したり分析したりした情報で、通常は開示されることはありません。

しかし、ウクライナ情勢をめぐってアメリカ政府はこうした機密情報をあえて積極的に開示する異例の戦略を取ってきました。

これは「開示による抑止(Deterrence by disclosure)」と呼ばれる戦略で、相手側の機先を制し、行動を抑止するのが狙いです。

アメリカのバイデン政権は、今月に入ってから政府高官らが相次いで会見やインタビューに応じ、▼ロシア軍による侵攻の時期や▼兵力の数▼標的といった機密情報を次々と開示。

バイデン大統領みずから「侵攻は数日中にも」とか「プーチン大統領は侵攻を決断したと確信している」と発言したこともありました。

さらに、ロシアが侵攻の口実を得るため、ウクライナ側から攻撃を受けたかのような情報をねつ造する、いわゆる「偽旗作戦」を計画しているという情報も発表しています。

オバマ政権でNSC=国家安全保障会議のメンバーを務めた、アメリカのランド研究所のステファン・フラナガン上級研究員は、「これだけの規模で情報を開示するのはまったく別の次元だ。この数週間で開示された量の情報が過去に公になった例は記憶にない」と指摘しています。

機密情報開示のメリットは?

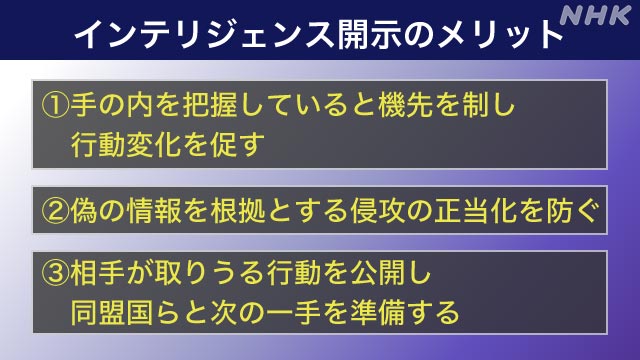

機密情報を開示する目的は、次のようなメリットがあるからだとされています。

1:手の内を把握していると機先を制し、行動変化を促す

2:偽の情報を根拠とする侵攻の正当化を防ぐ

3:相手が取りうる行動を公開し同盟国らと次の一手を準備する

また、「侵攻がいつあってもおかしくない」との情報を出すことでロシア側に否定させ、その後、実際にロシアが侵攻すれば、プーチン大統領の国際的信用を低下させることができるとも指摘されています。

ただ、こうしたやり方にはリスクもついてまわるといわれています。

機密情報を開示することで、

▼情報源を危険にさらしたり情報収集の方法を知られるおそれがあったりすること、

▼侵攻が間近に迫っていると繰り返すことでいわば「オオカミ少年」のようになってしまうこと、

▼さらには開示した情報どおりにならなければ自身が信用を失うことなどです。

2:偽の情報を根拠とする侵攻の正当化を防ぐ

3:相手が取りうる行動を公開し同盟国らと次の一手を準備する

また、「侵攻がいつあってもおかしくない」との情報を出すことでロシア側に否定させ、その後、実際にロシアが侵攻すれば、プーチン大統領の国際的信用を低下させることができるとも指摘されています。

ただ、こうしたやり方にはリスクもついてまわるといわれています。

機密情報を開示することで、

▼情報源を危険にさらしたり情報収集の方法を知られるおそれがあったりすること、

▼侵攻が間近に迫っていると繰り返すことでいわば「オオカミ少年」のようになってしまうこと、

▼さらには開示した情報どおりにならなければ自身が信用を失うことなどです。

戦略は成功したの?

アメリカの「開示による抑止」戦略にもかかわらずプーチン大統領は軍事侵攻に踏み切りました。

「侵攻はいつあってもおかしくない」としてきたアメリカの機密情報の精度の高さは証明されましたが、結果から見れば攻撃を抑止することはできませんでした。

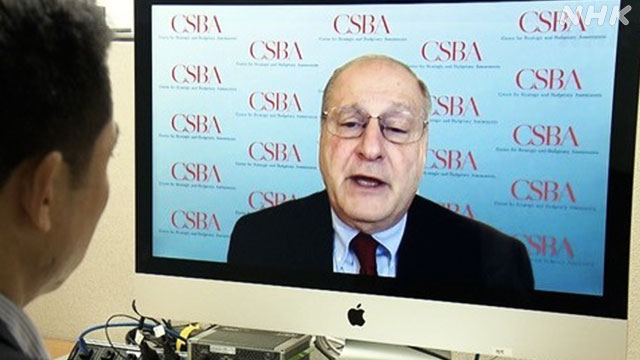

ただ、軍事侵攻によってこの戦略が失敗したとの見方は誤りだと情報戦などに詳しいアメリカのエリック・エーデルマン元国防次官は指摘します。

「侵攻はいつあってもおかしくない」としてきたアメリカの機密情報の精度の高さは証明されましたが、結果から見れば攻撃を抑止することはできませんでした。

ただ、軍事侵攻によってこの戦略が失敗したとの見方は誤りだと情報戦などに詳しいアメリカのエリック・エーデルマン元国防次官は指摘します。

「『開示による抑止』戦略によって軍事侵攻が止められるとバイデン政権が考えていたとは思わない。プーチン大統領が侵攻を決断したら誰にも止められないからだ。むしろこの情報戦は侵攻開始の時期を遅らせ、時間を稼ぐことにあったのではないか」

相手の手の内をさらすことで、ロシア側を驚かせ、次の対応を取るまでの時間を稼いだ、というのです。

その間にバイデン政権がしていたのは外交による緊張緩和を模索するとともに、侵攻が行われた場合に備えて制裁措置を同盟国と準備することでした。

実際、ロシアが軍事侵攻した翌日には欧米が足並みをそろえて制裁を発表しました。

アメリカ側が侵攻の可能性が極めて高いと公に警告してきたことで同盟国が同じ危機感を共有し、準備を進めることができたというのです。

その間にバイデン政権がしていたのは外交による緊張緩和を模索するとともに、侵攻が行われた場合に備えて制裁措置を同盟国と準備することでした。

実際、ロシアが軍事侵攻した翌日には欧米が足並みをそろえて制裁を発表しました。

アメリカ側が侵攻の可能性が極めて高いと公に警告してきたことで同盟国が同じ危機感を共有し、準備を進めることができたというのです。

情報戦、他国はどう見る?

紛争に際し、インテリジェンスを公開し、相手の機先を制したり、自身の攻撃を正当化したりする手法は各国でも主流になりつつあります。

そのひとつが中東のイスラエルです。

敵対するイランへの抑止や、パレスチナの武装勢力との戦闘でも、こうした戦略をとっています。

そのひとつが中東のイスラエルです。

敵対するイランへの抑止や、パレスチナの武装勢力との戦闘でも、こうした戦略をとっています。

かつてイスラエル軍の諜報部隊に所属し、情報戦に詳しいテルアビブ大学のウズィ・ラビ教授は、今回のウクライナをめぐるアメリカとロシアの対立について、伝統的な正規軍による戦いにとどまらない「ハイブリッド戦争」が展開されていると指摘しました。

そして、アメリカの戦略については、異例だとしたうえで、「彼らはインテリジェンス活動で得た情報をテーブルにのせ、大きな声ではっきりと『われわれは水曜日にプーチン大統領が戦争を始めると知っている』などと言う。全世界に向けてそう話すことでプーチン大統領にプレッシャーをかけている。これは心理戦で、これまでとは明らかに違った戦略だ」と指摘しました。

そして「プーチン大統領も今回の戦いは心理的なものだと理解している。アメリカが全世界に向けて、ロシアの狙いを公開して圧力をかけてくる状況にはイライラしているはずだ」との見方を示しました。

そして、アメリカの戦略については、異例だとしたうえで、「彼らはインテリジェンス活動で得た情報をテーブルにのせ、大きな声ではっきりと『われわれは水曜日にプーチン大統領が戦争を始めると知っている』などと言う。全世界に向けてそう話すことでプーチン大統領にプレッシャーをかけている。これは心理戦で、これまでとは明らかに違った戦略だ」と指摘しました。

そして「プーチン大統領も今回の戦いは心理的なものだと理解している。アメリカが全世界に向けて、ロシアの狙いを公開して圧力をかけてくる状況にはイライラしているはずだ」との見方を示しました。

ラビ教授は、今回の対立が世界にも影響を及ぼす可能性があるとし「戦争に関しては、21世紀のいま、欧米の民主国家は20世紀にもっていたようなバイタリティーやエネルギーを持ちあわせていない。プーチンはそれを試そうとしたのだ」と強調。

そのうえで「これはロシアとウクライナだけの問題ではなく、同じようなことが、他の地域でも起きかねない」とし、海洋進出を強める中国の動きなどにも言及しながら、欧米側がどのように対応するかが今後の世界秩序に影響すると指摘しました。

そのうえで「これはロシアとウクライナだけの問題ではなく、同じようなことが、他の地域でも起きかねない」とし、海洋進出を強める中国の動きなどにも言及しながら、欧米側がどのように対応するかが今後の世界秩序に影響すると指摘しました。

軍事侵攻後の情報戦は?

ロシアが軍事侵攻に踏み切った今、欧米は「制裁」による抑止に乗り出しました。

バイデン大統領は侵攻の翌日、ロシアの最大の金融機関などを対象にした大規模な制裁などを科すと発表。

その直前にはドイツも、慎重に検討してきたロシアとの天然ガスのパイプラインの稼働に向けた手続きの停止に踏み切りました。

一方で、アメリカが今後、どのような情報戦を展開するなどし、事態の収束に持ち込めるのか、米ロ両国のかけひきが続きます。

バイデン大統領は侵攻の翌日、ロシアの最大の金融機関などを対象にした大規模な制裁などを科すと発表。

その直前にはドイツも、慎重に検討してきたロシアとの天然ガスのパイプラインの稼働に向けた手続きの停止に踏み切りました。

一方で、アメリカが今後、どのような情報戦を展開するなどし、事態の収束に持ち込めるのか、米ロ両国のかけひきが続きます。

ワシントン支局記者

辻浩平

鳥取局、エルサレム特派員、盛岡局、政治部を経て

2020年からワシントン支局

辻浩平

鳥取局、エルサレム特派員、盛岡局、政治部を経て

2020年からワシントン支局

エルサレム支局長

曽我太一

旭川局、国際部を経て、現在

移民や難民、先住民族など、抑圧や差別をテーマに取材

曽我太一

旭川局、国際部を経て、現在

移民や難民、先住民族など、抑圧や差別をテーマに取材