この選択でよかった~コロナ禍の家族の最期~

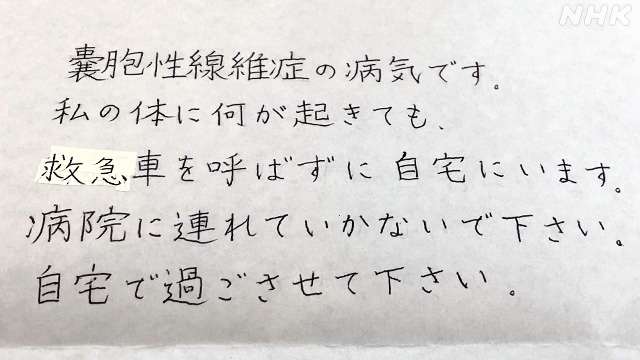

「私の体に何が起きても救急車を呼ばずに自宅にいます。病院に連れて行かないで下さい。自宅で過ごさせて下さい」

19歳の女性が自分の思いをつづった手紙です。この手紙を書いた3か月後、2020年6月13日に亡くなりました。

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、女性が選んだのは最期まで自分らしく過ごすことでした。

(取材 ネットワーク報道部 金澤志江)

19歳の女性が自分の思いをつづった手紙です。この手紙を書いた3か月後、2020年6月13日に亡くなりました。

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、女性が選んだのは最期まで自分らしく過ごすことでした。

(取材 ネットワーク報道部 金澤志江)

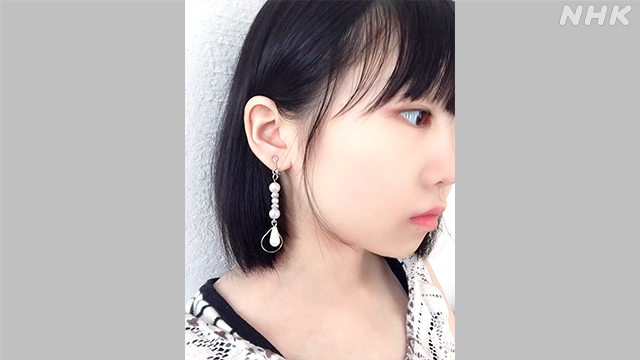

手作りのイヤリングを身に着けて

19歳で亡くなった長谷実穂さんの遺影です。

手作りしたイヤリングを紹介するために、亡くなる1年前にみずから撮影しました。

写真を撮られることを嫌がっていた実穂さん。ここ数年で唯一顔が写っている写真です。

母親の友美さんは、実穂さんが自分の遺影にすることも考えてこの写真を撮ったと感じています。

手作りしたイヤリングを紹介するために、亡くなる1年前にみずから撮影しました。

写真を撮られることを嫌がっていた実穂さん。ここ数年で唯一顔が写っている写真です。

母親の友美さんは、実穂さんが自分の遺影にすることも考えてこの写真を撮ったと感じています。

(母 友美さん)

「ふつうだったら耳だけ撮ると思うんですけど、珍しく顔が写っていて。亡くなったあと『最後にこれは遺影に使ってもいいよ』と実穂に言われた気がしました」

「ふつうだったら耳だけ撮ると思うんですけど、珍しく顔が写っていて。亡くなったあと『最後にこれは遺影に使ってもいいよ』と実穂に言われた気がしました」

60万人に1人の難病

実穂さんは、幼いころからさまざまな体調不良に悩まされてきました。体重が増えず、せきが止まらない。何度も病院に通いましたが原因は分からないままでした。小学校5年生の時にようやく診断がつきました。

「のう胞性線維症」

気管支や消化管などが粘りけの強い分泌液でつまりやすくなり、肺炎や気管支炎、肝硬変などさまざまな症状を引き起こす難病で、日本で発症するのは60万人に1人とされています。

「のう胞性線維症」

気管支や消化管などが粘りけの強い分泌液でつまりやすくなり、肺炎や気管支炎、肝硬変などさまざまな症状を引き起こす難病で、日本で発症するのは60万人に1人とされています。

(母 友美さん)

「診断がついて原因がようやく分かってほっとしたのと同時に、長く生きられないということも知りました。それまでは『今は体調が悪くても成長していく過程で良くなっていくだろう』という漠然とした期待がありましたからすごくショックでした」

「診断がついて原因がようやく分かってほっとしたのと同時に、長く生きられないということも知りました。それまでは『今は体調が悪くても成長していく過程で良くなっていくだろう』という漠然とした期待がありましたからすごくショックでした」

家族と一緒に過ごしたい

診断を受けたころから肝硬変による吐血とそれに伴う重い貧血で学校に通うことができなくなりました。

吐血のたびに病院に搬送され、入院。全身麻酔で何度も検査を受け、傷口を治すために長い時は1か月の間飲食もできません。次第に入退院を繰り返す日々に疑問を感じていきます。

「治らないのになんでこんなことをしなきゃいけないの。もう病院は嫌だ」

友美さんと大げんかすることもありました。

吐血のたびに病院に搬送され、入院。全身麻酔で何度も検査を受け、傷口を治すために長い時は1か月の間飲食もできません。次第に入退院を繰り返す日々に疑問を感じていきます。

「治らないのになんでこんなことをしなきゃいけないの。もう病院は嫌だ」

友美さんと大げんかすることもありました。

(母 友美さん)

「『普通に生活できるように普通に産んでほしかった』とか、『ママだってずっと病院にいるのは嫌でしょう?』と言われたこともありました。実穂が成長とともに自分の体と向き合うようになり、今後の人生をどう生きるか、どう最期を迎えるかということを真剣に考えているんだなと意見をぶつけ合う中で感じるようになりました」

「『普通に生活できるように普通に産んでほしかった』とか、『ママだってずっと病院にいるのは嫌でしょう?』と言われたこともありました。実穂が成長とともに自分の体と向き合うようになり、今後の人生をどう生きるか、どう最期を迎えるかということを真剣に考えているんだなと意見をぶつけ合う中で感じるようになりました」

中学1年生の時に大量に吐血をしてICUに入り、入院は2か月におよびました。その時に実穂さんは初めて友美さんに告げました。

「私のことをもう救急車で病院に運ばないで」

「私のことをもう救急車で病院に運ばないで」

好きな絵を描いたり、食べたいものを食べたりしながら、家族と一緒に過ごしたいという願いからでした。

(母 友美さん)

「最初は『何かあったらどうするの』と言いました。病院にいるほうが安全だと思いましたし説得しましたが、本人の意思は固かったです。

医師にもちゃんと病院で積極的な治療をしたほうがよいと言われましたが、もう本当に家で過ごしたいんだなと。親としてその希望をかなえてあげたいと思うようになりました」

「最初は『何かあったらどうするの』と言いました。病院にいるほうが安全だと思いましたし説得しましたが、本人の意思は固かったです。

医師にもちゃんと病院で積極的な治療をしたほうがよいと言われましたが、もう本当に家で過ごしたいんだなと。親としてその希望をかなえてあげたいと思うようになりました」

コロナ禍での意思表示

いつ再び大量に吐血するかわからない。それでも実穂さんは自宅で過ごすことを決めました。

みずから勉強に取り組み、時には絵を描いたり料理をしたりして過ごしました。将来は手先が器用なことを生かして、仕事をしたいという夢もできました。

しかしおととし1月ごろから徐々に症状は悪化していきます。腹水がたまり肝機能も低下。そんな中直面したのが新型コロナウイルスの感染拡大でした。感染症に対する抵抗力が低い実穂さん。

「私がかかったらすぐに死んじゃうよね」

不安をたびたび口にしていました。

有名人が感染して入院し、家族と会えず十分な別れもできないまま亡くなったという報道もありました。そこで改めて、親子が話し合ったのが「どう最期を迎えるか」ということでした。

吐血が止まらなくなったら救急車に乗って病院に向かい処置を受ける選択肢もあります。しかし、いったん入院したら…。

2人はきちんと意思表示をしておくことを決めました。

しかしおととし1月ごろから徐々に症状は悪化していきます。腹水がたまり肝機能も低下。そんな中直面したのが新型コロナウイルスの感染拡大でした。感染症に対する抵抗力が低い実穂さん。

「私がかかったらすぐに死んじゃうよね」

不安をたびたび口にしていました。

有名人が感染して入院し、家族と会えず十分な別れもできないまま亡くなったという報道もありました。そこで改めて、親子が話し合ったのが「どう最期を迎えるか」ということでした。

吐血が止まらなくなったら救急車に乗って病院に向かい処置を受ける選択肢もあります。しかし、いったん入院したら…。

2人はきちんと意思表示をしておくことを決めました。

(母 友美さん)

「離れ離れになって一緒に過ごすことができなくなってしまうかもしれないから、もう1度改めて文書で書いておこうということになりました。自宅で亡くなりたいという実穂の意思は前から固かったですが、実際にそういう場面でどうなっちゃうか分からないという私の不安な気持ちも強かったので」

「離れ離れになって一緒に過ごすことができなくなってしまうかもしれないから、もう1度改めて文書で書いておこうということになりました。自宅で亡くなりたいという実穂の意思は前から固かったですが、実際にそういう場面でどうなっちゃうか分からないという私の不安な気持ちも強かったので」

一方で友美さんには別の思いも…

「遺書を書いてもらうようで複雑な思いもありました」

体調はすでにかなり悪化していましたが、実穂さんは1文字1文字丁寧に30分ほどかけて自分の思いをつづりました。

“ありがとう”

その3か月後。夜10時に最初の大量吐血。そして真夜中、翌日も繰り返しました。

友美さんの腕に抱かれながら、苦しくなる呼吸の中で、実穂さんが最期に口にしたのは「ありがとう」ということばでした。

友美さんの腕に抱かれながら、苦しくなる呼吸の中で、実穂さんが最期に口にしたのは「ありがとう」ということばでした。

(母 友美さん)

「自分でも最期だということを自覚したようで最初は怖がっていたんですけど、『ずっと一緒に生きてきたからいまも1人じゃないよ』『頑張ったね』と何度も繰り返し語りかけると落ち着いていきました。

意識がなくなるその直前に『ありがとう』と絞り出すように言ってくれたんです。苦しそうな様子も意識がなくなっていく姿も見守るのはつらかったです。

でも本人の意思を確認して、それを尊重してみとることができたのでこの選択で本当によかったと思っています。実穂は生きることも、死ぬことも一生懸命頑張ったなと思います」

「自分でも最期だということを自覚したようで最初は怖がっていたんですけど、『ずっと一緒に生きてきたからいまも1人じゃないよ』『頑張ったね』と何度も繰り返し語りかけると落ち着いていきました。

意識がなくなるその直前に『ありがとう』と絞り出すように言ってくれたんです。苦しそうな様子も意識がなくなっていく姿も見守るのはつらかったです。

でも本人の意思を確認して、それを尊重してみとることができたのでこの選択で本当によかったと思っています。実穂は生きることも、死ぬことも一生懸命頑張ったなと思います」

きっかけは病院での面会禁止

コロナ禍での病院の面会禁止をきっかけに退院し、自宅で息子の最期を迎えることを選んだ家族もいます。

仙台市に住む足立智昭さんは去年6月、息子の明弘さん(享年33)をみとりました。明弘さんは実穂さんと同じ難病で、幼い頃から肺炎や消化不良で入退院を繰り返していました。

仙台市に住む足立智昭さんは去年6月、息子の明弘さん(享年33)をみとりました。明弘さんは実穂さんと同じ難病で、幼い頃から肺炎や消化不良で入退院を繰り返していました。

妻が亡くなったあと、入院する時は、必ず、毎朝病院に通いそれから勤め先に向かって、仕事を終えた後また病室で付き添う、という生活を続けていました。

しかし新型コロナの感染拡大でおととし2月末から病院は面会禁止になりました。当初はオンラインで会話をしたり、スマホで飼っていた犬の散歩の様子を撮影して伝えたりしてコミュニケーションを取っていました。

しかし次第に明弘さんに変化が現れ始めます。表情が乏しくなり、体重が激減。担当医からは「うつ症状が進み、治療の成果も出なくなった。お父さんと会えないことが影響しているのではないか」と説明を受けました。

病院の出入り口では、警備員の人に「末期がんなのに会えないのか」などと話している人の姿も目にしました。

「自分たちだけじゃないんだ」

「会えないことで息子は精神的に追い込まれている。自分たちにとっては一緒に過ごすことがいちばんだろう」

6月、明弘さんの退院を決断しました。

しかし新型コロナの感染拡大でおととし2月末から病院は面会禁止になりました。当初はオンラインで会話をしたり、スマホで飼っていた犬の散歩の様子を撮影して伝えたりしてコミュニケーションを取っていました。

しかし次第に明弘さんに変化が現れ始めます。表情が乏しくなり、体重が激減。担当医からは「うつ症状が進み、治療の成果も出なくなった。お父さんと会えないことが影響しているのではないか」と説明を受けました。

病院の出入り口では、警備員の人に「末期がんなのに会えないのか」などと話している人の姿も目にしました。

「自分たちだけじゃないんだ」

「会えないことで息子は精神的に追い込まれている。自分たちにとっては一緒に過ごすことがいちばんだろう」

6月、明弘さんの退院を決断しました。

(父 智昭さん)

「病室で医師や看護師に診てもらいながら、私もそこにいられるというのが1番好ましい状況ではあったのですが、それはコロナの状況で無理だということが分かりました。『検査結果をみたら本来であれば家に帰せるレベルではない』とも言われたのですが、私と一緒にいられることのほうが優先だと思いました」

「病室で医師や看護師に診てもらいながら、私もそこにいられるというのが1番好ましい状況ではあったのですが、それはコロナの状況で無理だということが分かりました。『検査結果をみたら本来であれば家に帰せるレベルではない』とも言われたのですが、私と一緒にいられることのほうが優先だと思いました」

みとりの覚悟はなかった

まずは日常を回復したい。そのために体調がよい日には、明弘さんが元気な頃から好きだったドライブに出かけたり、一緒にゲームをしたりして過ごしました。次第に表情に明るさを取り戻していきました。

しかし体調は思うようには回復しません。症状が悪化し、去年2月、一時入院。その際に自宅でのみとりについて考えておいてほしいと医師から説明を受けました。

(父 智昭さん)

「最初、家で過ごすと決断した時は、みとりまでやるという認識は正直なかったんです。自分の親を病院でみとるということはありましたが、在宅でみとるというイメージがわかなかったので正直戸惑いました」

「最初、家で過ごすと決断した時は、みとりまでやるという認識は正直なかったんです。自分の親を病院でみとるということはありましたが、在宅でみとるというイメージがわかなかったので正直戸惑いました」

週に1回医師の訪問診療はありましたが、1日3回専用の液体の交換が必要な腹膜透析、トイレの介助など負担は大きく、智昭さん自身、仕事との両立が難しくなっていきました。

勤めていた大学を退職し、ほぼ一日中、横になる時間もなく、明弘さんのベッドのそばのいすに座って過ごしたといいます。

勤めていた大学を退職し、ほぼ一日中、横になる時間もなく、明弘さんのベッドのそばのいすに座って過ごしたといいます。

後悔のないみとりを

6月。意識がなくなってきて、息が苦しそうな様子を見せ始めます。

「まもなくか」

医師に言われていたとおり呼吸を楽にするための座薬を入れると、そのまますっと眠るように息を引き取りました。

「まもなくか」

医師に言われていたとおり呼吸を楽にするための座薬を入れると、そのまますっと眠るように息を引き取りました。

(父 智昭さん)

「その時のことは無我夢中であまり記憶がないんですよね。いまはまだつらいですが、家族の最期を責任を持ってみれたというのはよかったんじゃないかなと思っています。5年後、10年後に振り返って考えた時にこの選択が本当によかったと思えればいいなと思います」

「その時のことは無我夢中であまり記憶がないんですよね。いまはまだつらいですが、家族の最期を責任を持ってみれたというのはよかったんじゃないかなと思っています。5年後、10年後に振り返って考えた時にこの選択が本当によかったと思えればいいなと思います」

簡単には会えない、触れられない中で

コロナ禍で面会ができない中で、病院から家に戻ってみとりの時を迎えるというケースは少なくないといいます。

明弘さんの訪問診療にあたった仙台市のクリニックでは、コロナ前の2019年に自宅で亡くなった人は44人でした。しかし感染が拡大した2020年には74人、さらに去年は77人に上りました。

明弘さんの訪問診療にあたった仙台市のクリニックでは、コロナ前の2019年に自宅で亡くなった人は44人でした。しかし感染が拡大した2020年には74人、さらに去年は77人に上りました。

(M&T在宅クリニック 佐藤信 医師)

「高齢化社会で在宅でのみとりが増えているというのも前提としてありますが、新型コロナがもたらしている影響は確実にありますね。患者本人も家族も、会いたいのに面会できず非常にストレスを感じています。攻めの医療を終えた終末期は在宅で家族と一緒に見守られながらという人が増えてきています」

「高齢化社会で在宅でのみとりが増えているというのも前提としてありますが、新型コロナがもたらしている影響は確実にありますね。患者本人も家族も、会いたいのに面会できず非常にストレスを感じています。攻めの医療を終えた終末期は在宅で家族と一緒に見守られながらという人が増えてきています」

繰り返される感染拡大。

病院などで面会制限が続く中では、簡単に会うことも触れることもできません。

これまで想定していなかった状況で、最期を自宅で過ごすのか、病院で過ごすのか、何が正解なのか、その問いに多くの人たちが向き合っています。

病院などで面会制限が続く中では、簡単に会うことも触れることもできません。

これまで想定していなかった状況で、最期を自宅で過ごすのか、病院で過ごすのか、何が正解なのか、その問いに多くの人たちが向き合っています。

誰もがいつかは向き合う

そしてコロナ禍かどうかにかかわらず、誰もがいつかは必ず決断をしなくてはいけない問いでもあります。

後日、私は、娘の長谷実穂さんを自宅でみとった母親の友美さんにメールを送りました。

「この現実にどう向き合ったらよいですか」

友美さんからはすぐに返信がありました。

「亡くなったあと残された者は悲しい気持ちでいっぱいになります。しかし『希望通りにしてあげられて、亡くなった本人も満足しているのではないか』ということを感じることがとても大切だと思います」

「この選択でよかった」と思える最期を迎えるには。

本人にとって何がよいか、そのためにできることは何か、話し合ってきた家族の姿がありました。それは死を前提としたうえで友美さんが言っていたように遺書を書いてもらうような作業でもあります。

その場面を迎えた時に実際に家族としてどのような決断ができるかは正直わかりませんが、本人の意思を尊重することが最も大切なのだろうと思います。

後日、私は、娘の長谷実穂さんを自宅でみとった母親の友美さんにメールを送りました。

「この現実にどう向き合ったらよいですか」

友美さんからはすぐに返信がありました。

「亡くなったあと残された者は悲しい気持ちでいっぱいになります。しかし『希望通りにしてあげられて、亡くなった本人も満足しているのではないか』ということを感じることがとても大切だと思います」

「この選択でよかった」と思える最期を迎えるには。

本人にとって何がよいか、そのためにできることは何か、話し合ってきた家族の姿がありました。それは死を前提としたうえで友美さんが言っていたように遺書を書いてもらうような作業でもあります。

その場面を迎えた時に実際に家族としてどのような決断ができるかは正直わかりませんが、本人の意思を尊重することが最も大切なのだろうと思います。