なぜ年収は上がらないのか? ~4人の専門家の意見は~

先進国の中でも年収が上がらない国となった日本。

経済の専門家たちに、その原因や老後の暮らし、そしてこれからの時代を生きるヒントを伺いました。

(取材:おはよう日本 小國博史・後田麟太郎)

経済の専門家たちに、その原因や老後の暮らし、そしてこれからの時代を生きるヒントを伺いました。

(取材:おはよう日本 小國博史・後田麟太郎)

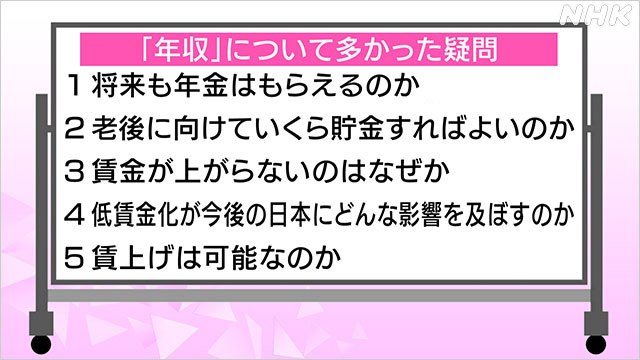

皆さんから寄せられた5つの疑問

岸田首相が掲げる「新しい資本主義」でも賃金のアップが今、大きなテーマです。

私たちは「おはよう日本」の30人インタビューというコーナーで、「年収」と「クルマ」についてWEBアンケートを行っています。

これまでに1万人を超える人たちから、さまざまな意見が寄せられましたが、なかでも多かったのが、次の5つの疑問でした。

私たちは「おはよう日本」の30人インタビューというコーナーで、「年収」と「クルマ」についてWEBアンケートを行っています。

これまでに1万人を超える人たちから、さまざまな意見が寄せられましたが、なかでも多かったのが、次の5つの疑問でした。

〔多かった5つの疑問〕

1.将来も年金はもらえるのか

2.老後に向けていくら貯金すればよいのか

3.賃金が上がらないのはなぜか

4.低賃金化が今後の日本にどんな影響を及ぼすのか

5.賃上げは可能なのか

1.将来も年金はもらえるのか

2.老後に向けていくら貯金すればよいのか

3.賃金が上がらないのはなぜか

4.低賃金化が今後の日本にどんな影響を及ぼすのか

5.賃上げは可能なのか

これら5つの疑問について意見を伺ったのが、経済アナリストの森永卓郎さんと経済学者の野口悠紀雄さん。

さらに、年金については、ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さん、賃金については、日本総合研究所の石川智久さんにも専門的な見地から意見を求めました。

さらに、年金については、ファイナンシャルプランナーの深田晶恵さん、賃金については、日本総合研究所の石川智久さんにも専門的な見地から意見を求めました。

本題に入る前に、まず前提となる年収に関係する各種データを押さえておきます。

2020年に公表された『民間給与実態統計調査』によると、日本の平均給与は433万円となっています。

2020年に公表された『民間給与実態統計調査』によると、日本の平均給与は433万円となっています。

また、平均賃金の推移をOECD加盟国の中で見ると、アメリカは1990年を1とした場合2020年は1.47。

日本は同じ2020年は1.04にとどまり、賃金が30年間であまり増えていないことがわかります。

日本は同じ2020年は1.04にとどまり、賃金が30年間であまり増えていないことがわかります。

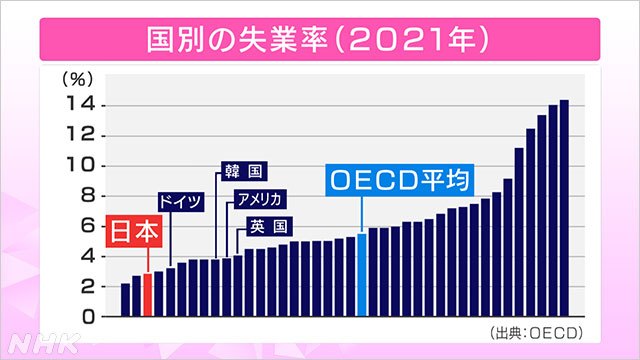

一方、日本の失業率はというと、こちらはOECDの中で3番目に低く抑えられています。

雇用は守られながらも、賃金が上がらない状況がみてとれます。

雇用は守られながらも、賃金が上がらない状況がみてとれます。

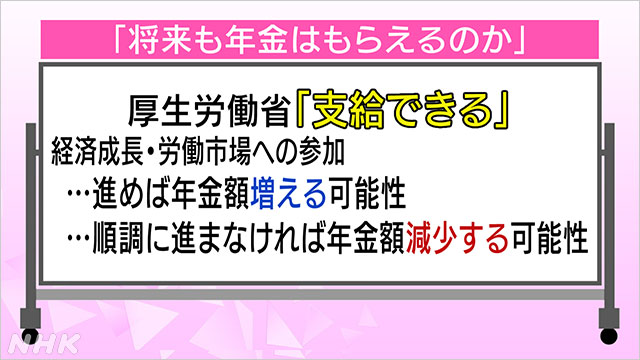

将来の年金は? 厚生労働省「支給できる」と回答

いよいよ本題です。

まずは1つ目の「将来も年金はもらえるのか」について。

これについて、厚生労働省に取材すると、「支給できる」と回答。

まずは1つ目の「将来も年金はもらえるのか」について。

これについて、厚生労働省に取材すると、「支給できる」と回答。

その上で、「経済成長と労働市場への参加が進むケースでは年金額は増える可能性がある一方で、それらが順調に進まない場合には年金額は減少する可能性がある」としています。

では、3人の専門家にそれぞれ見解を伺ったところ、全員受け取ることはできると回答しましたが、その支給額については、意見が異なりました。

では、3人の専門家にそれぞれ見解を伺ったところ、全員受け取ることはできると回答しましたが、その支給額については、意見が異なりました。

質問1. 将来も年金はもらえるのか?

森永卓郎さん

受給額は大幅に減ると思います。

日本の公的年金制度は、将来受け取る年金を自分で積み立てる「積立方式」ではなく、現役世代が納めた保険料を給付にあてる「賦課方式」です。

今後、受給者は増える一方、現役世代は減っていく人口構造変化を前提とすると、年金の受給額は減らざるをえないと私はみています。

具体的にいうと、現在の厚生年金の標準世帯(夫がサラリーマン・妻が専業主婦のケース)の夫婦合計の年金受給額は月額21万円台です。

これが30年後、同じような夫婦の場合、私の試算では、受給額は月13万円、約38%の減少となります。

厚生労働省の財政検証では、22万円のモデル年金(年金保険料を未納なく、完璧に納めている人のケース)で現状22万円の年金月額が2046年には26.3万円に増える計算になっています。

しかし、これは非現実的な強い仮定の下での計算だと私は考えています。

強いと考える第一は、実質賃金が毎年1.6%上昇するという仮定です。

これまでの賃金の推移をみれば、そんなことはありえないでしょう。

第二は、男性の7割が70歳まで、半数が75歳まで働き、女性は半数が70歳まで働き、3分の1が75歳まで働くという仮定です。

現実には不可能でしょう。

男性の健康寿命は72歳だからです。

第三は、年金積立金の実質運用利回りを3%(名目では5%)と仮定していることです。

こんな高利回りを長期に続けることは難しく、通常の仮定を置けば、年金の受給額は約4割減が避けられないというのが私の試算です。

受給額は大幅に減ると思います。

日本の公的年金制度は、将来受け取る年金を自分で積み立てる「積立方式」ではなく、現役世代が納めた保険料を給付にあてる「賦課方式」です。

今後、受給者は増える一方、現役世代は減っていく人口構造変化を前提とすると、年金の受給額は減らざるをえないと私はみています。

具体的にいうと、現在の厚生年金の標準世帯(夫がサラリーマン・妻が専業主婦のケース)の夫婦合計の年金受給額は月額21万円台です。

これが30年後、同じような夫婦の場合、私の試算では、受給額は月13万円、約38%の減少となります。

厚生労働省の財政検証では、22万円のモデル年金(年金保険料を未納なく、完璧に納めている人のケース)で現状22万円の年金月額が2046年には26.3万円に増える計算になっています。

しかし、これは非現実的な強い仮定の下での計算だと私は考えています。

強いと考える第一は、実質賃金が毎年1.6%上昇するという仮定です。

これまでの賃金の推移をみれば、そんなことはありえないでしょう。

第二は、男性の7割が70歳まで、半数が75歳まで働き、女性は半数が70歳まで働き、3分の1が75歳まで働くという仮定です。

現実には不可能でしょう。

男性の健康寿命は72歳だからです。

第三は、年金積立金の実質運用利回りを3%(名目では5%)と仮定していることです。

こんな高利回りを長期に続けることは難しく、通常の仮定を置けば、年金の受給額は約4割減が避けられないというのが私の試算です。

野口悠紀雄さん

受給開始時点(65歳)での年金額について、政府は、現役世代の手取り収入に対する比率(=所得代替率)を50%以上とすることを法律で約束していて、現在から保険料を引き上げることなしに、今後100年間程度、年金を維持できるとしています。

しかし、ここにはいくつかの問題があります。

第一は、基礎年金だけの場合には、年金額が低く、かつ所得代替率が低下する可能性が高いことです。

第二に、政府の財政見通しは著しく楽観的な経済見通しに基づいているため、実際にはそのとおりにならず、破綻する危険性があります。

そうなった場合には、マクロ経済スライドの強化等により、年金額が切り下げられる可能性があります。

さらに、保険料率の引き上げや、支給開始年齢の70歳までの引き上げなどが必要になる事態も考えられなくはありません。

受給開始時点(65歳)での年金額について、政府は、現役世代の手取り収入に対する比率(=所得代替率)を50%以上とすることを法律で約束していて、現在から保険料を引き上げることなしに、今後100年間程度、年金を維持できるとしています。

しかし、ここにはいくつかの問題があります。

第一は、基礎年金だけの場合には、年金額が低く、かつ所得代替率が低下する可能性が高いことです。

第二に、政府の財政見通しは著しく楽観的な経済見通しに基づいているため、実際にはそのとおりにならず、破綻する危険性があります。

そうなった場合には、マクロ経済スライドの強化等により、年金額が切り下げられる可能性があります。

さらに、保険料率の引き上げや、支給開始年齢の70歳までの引き上げなどが必要になる事態も考えられなくはありません。

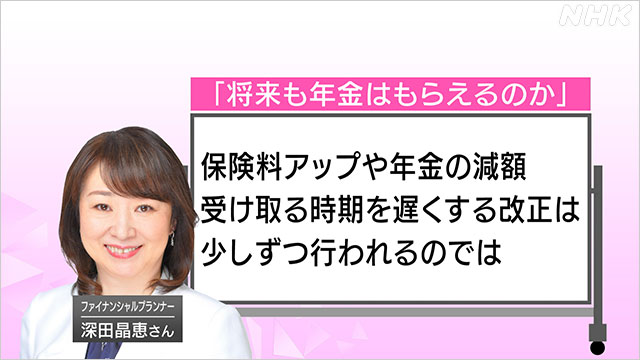

深田晶恵さん

年金制度は破綻すると考える人は少なくありませんが、国は破綻しないよう制度改正をしているので年金はもらえます。

年金制度を「どんぶり」に例えると、現役世代は年金保険料を支払い、そのお金は「年金どんぶり」にたまります。

年をとってリタイアした人は「年金どんぶり」から年金を受け取ります。

ここには常にお金が入っていて、そのお金は国が運用しているので「ゼロ」になることはありません。

ただし、将来的には年金どんぶりに保険料を入れる人が減り、年金を受け取る人が増えていきます。

これが少子高齢化です。

そのため、年金どんぶりが枯渇しないよう、保険料をアップしたり、年金額を減らしたり、受け取る時期を遅くしたりする改正は少しずつ行われることでしょう。

覚えておきたいのは年金を受け取れるのは保険料を払った人であること。

注意が必要です。

年金制度は破綻すると考える人は少なくありませんが、国は破綻しないよう制度改正をしているので年金はもらえます。

年金制度を「どんぶり」に例えると、現役世代は年金保険料を支払い、そのお金は「年金どんぶり」にたまります。

年をとってリタイアした人は「年金どんぶり」から年金を受け取ります。

ここには常にお金が入っていて、そのお金は国が運用しているので「ゼロ」になることはありません。

ただし、将来的には年金どんぶりに保険料を入れる人が減り、年金を受け取る人が増えていきます。

これが少子高齢化です。

そのため、年金どんぶりが枯渇しないよう、保険料をアップしたり、年金額を減らしたり、受け取る時期を遅くしたりする改正は少しずつ行われることでしょう。

覚えておきたいのは年金を受け取れるのは保険料を払った人であること。

注意が必要です。

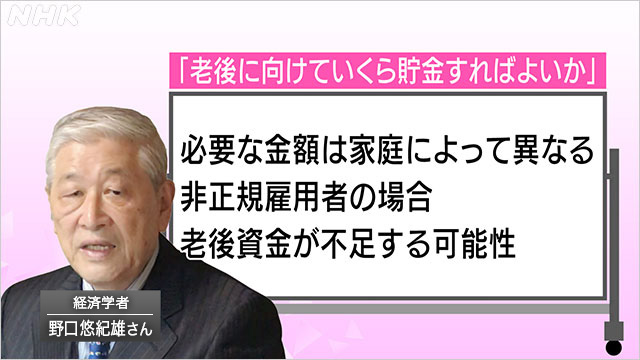

質問2. 老後に向けていくら貯金すればよいか?

さらに、次の質問2、「老後に向けていくら貯金すればよいか」に対する答えです。

野口悠紀雄さん

2019年の金融審議会報告は、老後生活資金として65歳時点で2000万円の貯蓄が必要としました。

ただし、実際に必要な額は、家庭の個別事情によって大きく異なります。

第一に、この想定は厚生年金の場合であり基礎年金だけの場合には、年金額が少なくなります。

また、必要生活費は、家庭によって異なります。

さらに、退職一時金がどれだけ貰えるかは、正規・非正規、勤続年数などによって大きく異なります。

大企業の正規雇用者であれば、上記2000万円は退職一時金でクリアできる場合が多いと思います。

しかし、零細企業の非正規雇用者の場合には、年金も少なく、退職一時金も少なかったり、あるいはゼロだったりするので、老後生活資金に困窮するでしょう。

今後、生活保護を必要とする高齢化世帯が急増することが懸念されます。

また、仮に支給開始年齢が70歳に引き上げられる事態になった場合には、さらに多額の資金が必要になります。

2019年の金融審議会報告は、老後生活資金として65歳時点で2000万円の貯蓄が必要としました。

ただし、実際に必要な額は、家庭の個別事情によって大きく異なります。

第一に、この想定は厚生年金の場合であり基礎年金だけの場合には、年金額が少なくなります。

また、必要生活費は、家庭によって異なります。

さらに、退職一時金がどれだけ貰えるかは、正規・非正規、勤続年数などによって大きく異なります。

大企業の正規雇用者であれば、上記2000万円は退職一時金でクリアできる場合が多いと思います。

しかし、零細企業の非正規雇用者の場合には、年金も少なく、退職一時金も少なかったり、あるいはゼロだったりするので、老後生活資金に困窮するでしょう。

今後、生活保護を必要とする高齢化世帯が急増することが懸念されます。

また、仮に支給開始年齢が70歳に引き上げられる事態になった場合には、さらに多額の資金が必要になります。

深田晶恵さん

日本の年金は現役時代の収入を100%保証する設計になっていないので、足りない分は老後資金としてためる必要があります。

例えば年金収入で足りない分を年間60万円とすると、65歳から90歳までの25年間の老後資金は1500万円が目安となります。

さらに、これとは別に住まいの修繕費や車の買い替え費用、病気や災害への備えに500万円~1000万円程度確保したいです。

合わせて2000~2500万円くらいが目安となります。

そんなに無理と思うかもしれませんが、会社の退職金制度やiDeCoやNISAなど、税金が優遇される積立制度があるので、こうした制度を活用しながらコツコツためていくことが肝心です。

働く時期を長くすれば、老後資金も少なくてすみ、備えになることを知っておきましょう。

日本の年金は現役時代の収入を100%保証する設計になっていないので、足りない分は老後資金としてためる必要があります。

例えば年金収入で足りない分を年間60万円とすると、65歳から90歳までの25年間の老後資金は1500万円が目安となります。

さらに、これとは別に住まいの修繕費や車の買い替え費用、病気や災害への備えに500万円~1000万円程度確保したいです。

合わせて2000~2500万円くらいが目安となります。

そんなに無理と思うかもしれませんが、会社の退職金制度やiDeCoやNISAなど、税金が優遇される積立制度があるので、こうした制度を活用しながらコツコツためていくことが肝心です。

働く時期を長くすれば、老後資金も少なくてすみ、備えになることを知っておきましょう。

森永卓郎さん

金融庁が2019年6月に公表した報告書によると、無職の高齢2人暮らし世帯では、収入が21万円に対して支出が26万円で、月5万円の赤字となっています。

この赤字が65歳から95歳までの30年間積み上がると、多い場合、赤字は2000万円近くになるので、それに相当する資産を持っておく必要があるとしています。

私の試算に基づいて、年金の月額収入が現在の21万円から13万円に下がることを前提にすると、いまと同じ支出を続ければ、毎月の赤字は13万円になります。

これを30年間積み上げると、赤字は4680万円。

さらに女性は1.2%の確率で105歳まで生きるので、99%の安心を確保するには40年間の老後を想定しておく必要があります。

そうなると40年間の赤字の累積は6240万円。

これだけの老後資金をためることの難しさを考えると、生活費を半減させるか、死ぬまで働き続けるかしか解決の方法はないと思います。

金融庁が2019年6月に公表した報告書によると、無職の高齢2人暮らし世帯では、収入が21万円に対して支出が26万円で、月5万円の赤字となっています。

この赤字が65歳から95歳までの30年間積み上がると、多い場合、赤字は2000万円近くになるので、それに相当する資産を持っておく必要があるとしています。

私の試算に基づいて、年金の月額収入が現在の21万円から13万円に下がることを前提にすると、いまと同じ支出を続ければ、毎月の赤字は13万円になります。

これを30年間積み上げると、赤字は4680万円。

さらに女性は1.2%の確率で105歳まで生きるので、99%の安心を確保するには40年間の老後を想定しておく必要があります。

そうなると40年間の赤字の累積は6240万円。

これだけの老後資金をためることの難しさを考えると、生活費を半減させるか、死ぬまで働き続けるかしか解決の方法はないと思います。

質問3. 賃金が上がらないのはなぜか?

続いてはこれも多くの人たちから知りたいという声が多かった「賃金」についての疑問です。

石川智久さん

いちばん大きな要因は経済の低成長です。

成長しなければ雇用も賃金も増えません。

バブル崩壊後、就職氷河期やリストラなどによって、雇用を喪失することへの危機感が高まり、人々や企業が雇用を守るためには賃金が上がらなくてもいいと思うようになったことも大きいと思います。

企業も攻めの経営よりも守りに徹した面もあります。

まだデフレが続くなか、賃金が上がらなくても生活できたことも賃上げを求めない状況を生み出しました。

労働組合の力の低下、非正規雇用の増加も賃金が上昇しにくい環境を生み出しました。

一方、賃金が低かったからこそ、低成長の中でも日本の失業率が世界的に低かったことも事実です。

いちばん大きな要因は経済の低成長です。

成長しなければ雇用も賃金も増えません。

バブル崩壊後、就職氷河期やリストラなどによって、雇用を喪失することへの危機感が高まり、人々や企業が雇用を守るためには賃金が上がらなくてもいいと思うようになったことも大きいと思います。

企業も攻めの経営よりも守りに徹した面もあります。

まだデフレが続くなか、賃金が上がらなくても生活できたことも賃上げを求めない状況を生み出しました。

労働組合の力の低下、非正規雇用の増加も賃金が上昇しにくい環境を生み出しました。

一方、賃金が低かったからこそ、低成長の中でも日本の失業率が世界的に低かったことも事実です。

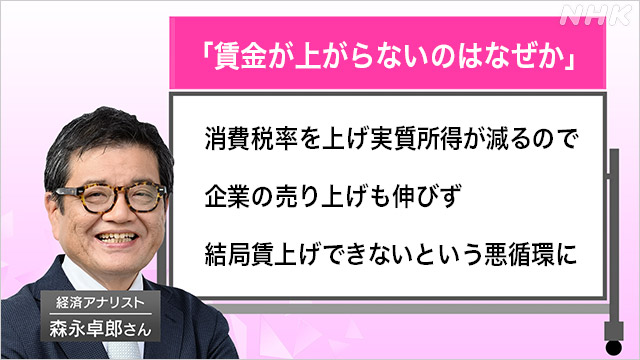

森永卓郎さん

私は、賃金が上がらない大きな理由は、消費税率の引き上げであることは実質賃金をみれば明らかだと思います。

1997年に税率を3%から5%に引き上げ、そのあとも2回引き上げた結果、すべてそれが実質賃金に反映されているというわけです。

消費税率を上げて、実質所得が減るので企業の売り上げも減るか伸びなくなって、結局賃上げできないという悪循環をずっと続けてきたというのがこの四半世紀の日本です。

私は、賃金が上がらない大きな理由は、消費税率の引き上げであることは実質賃金をみれば明らかだと思います。

1997年に税率を3%から5%に引き上げ、そのあとも2回引き上げた結果、すべてそれが実質賃金に反映されているというわけです。

消費税率を上げて、実質所得が減るので企業の売り上げも減るか伸びなくなって、結局賃上げできないという悪循環をずっと続けてきたというのがこの四半世紀の日本です。

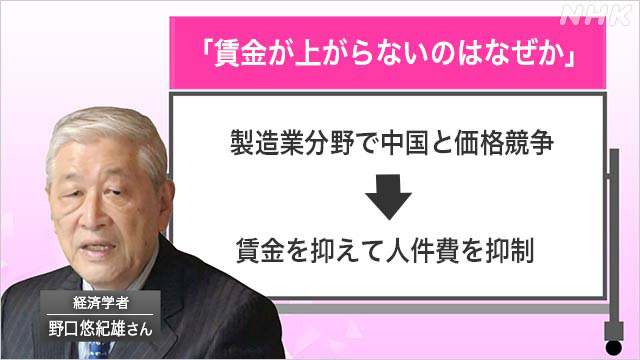

野口悠紀雄さん

賃金が上がらなくなった理由は、製造業分野で、中国と価格競争をしたことでしょう。

特に鉄鋼業において、1990年代後半に現実問題となりました。

中国で生産される安い鉄鋼製品に押され、日本の基幹産業だった鉄鋼業が危機的な状態に陥ったのです。

世界各国は、技術開発やビジネスモデルの開発などによって、中国製品との差別化を図りました。

一方、日本は、価格面で中国製品と競争する方策を取りました。

このためには、ドル表示での輸出品価格を抑える必要があり、私はこれを実現するために国内の賃金を抑え、かつ為替レートを円安に誘導したと考えます。

賃金については、データを見ると、この方策の結果がはっきり表れています。

つまり、日本の賃金は、それまでは上昇を続けてきたのですが、中国との価格競争を始めた90年代の中頃以降はほとんど上昇しない状況になりました。

また、日本では円安政策が進み、輸出が増えただけではなく、輸入も増えたことで、貿易収支の黒字は2000年以降、縮小するようになりました。

現在では、貿易収支の黒字と赤字が交錯する状況になっています。

つまり、対外経済取引が日本の成長には寄与しなくなってきたのです。

アメリカはIT革命を実現し、全く新しい技術とアジアとの水平分業という、ビジネスモデルの開発に成功しました。

これは、製品の組み立て作業をアメリカ国内の工場で行わず、中国の工場で低賃金労働を利用して行うという方式です。

これでAppleは、iPhoneを生産し、台湾のホンハイは、この過程で大きな役割を果たしました。

また台湾は、半導体の受託生産を行い、その技術を向上させました。

現在、TSMCは、世界のどの国をもしのぐ高性能半導体を生産することができます。

日本も補助金を出してTSMCの工場を日本に誘致しようとしています。

つまり、台湾もアメリカも、新しい技術と新しいビジネスモデルの開発に成功し、中国の工業化に対応できたということになります。

韓国も、技術革新と産業構造の高度化によって、中国との差別化を実現しました。

電子製品を中心に中国に対する輸出を増やし、中国の輸入に占めるシェアを著しく拡大したのです。

日本も、本来は、技術革新と産業構造高度化によって、製品を中国と差別化することが必要だったのですが、それができなかったために、「安売り戦略」を取らざるをえず円安に依存して、産業構造を変革する努力を怠りました。

賃金が上昇しなかったのは、こうした従来の産業構造と社会の仕組みを温存したからだと考えます。

賃金が上がらなくなった理由は、製造業分野で、中国と価格競争をしたことでしょう。

特に鉄鋼業において、1990年代後半に現実問題となりました。

中国で生産される安い鉄鋼製品に押され、日本の基幹産業だった鉄鋼業が危機的な状態に陥ったのです。

世界各国は、技術開発やビジネスモデルの開発などによって、中国製品との差別化を図りました。

一方、日本は、価格面で中国製品と競争する方策を取りました。

このためには、ドル表示での輸出品価格を抑える必要があり、私はこれを実現するために国内の賃金を抑え、かつ為替レートを円安に誘導したと考えます。

賃金については、データを見ると、この方策の結果がはっきり表れています。

つまり、日本の賃金は、それまでは上昇を続けてきたのですが、中国との価格競争を始めた90年代の中頃以降はほとんど上昇しない状況になりました。

また、日本では円安政策が進み、輸出が増えただけではなく、輸入も増えたことで、貿易収支の黒字は2000年以降、縮小するようになりました。

現在では、貿易収支の黒字と赤字が交錯する状況になっています。

つまり、対外経済取引が日本の成長には寄与しなくなってきたのです。

アメリカはIT革命を実現し、全く新しい技術とアジアとの水平分業という、ビジネスモデルの開発に成功しました。

これは、製品の組み立て作業をアメリカ国内の工場で行わず、中国の工場で低賃金労働を利用して行うという方式です。

これでAppleは、iPhoneを生産し、台湾のホンハイは、この過程で大きな役割を果たしました。

また台湾は、半導体の受託生産を行い、その技術を向上させました。

現在、TSMCは、世界のどの国をもしのぐ高性能半導体を生産することができます。

日本も補助金を出してTSMCの工場を日本に誘致しようとしています。

つまり、台湾もアメリカも、新しい技術と新しいビジネスモデルの開発に成功し、中国の工業化に対応できたということになります。

韓国も、技術革新と産業構造の高度化によって、中国との差別化を実現しました。

電子製品を中心に中国に対する輸出を増やし、中国の輸入に占めるシェアを著しく拡大したのです。

日本も、本来は、技術革新と産業構造高度化によって、製品を中国と差別化することが必要だったのですが、それができなかったために、「安売り戦略」を取らざるをえず円安に依存して、産業構造を変革する努力を怠りました。

賃金が上昇しなかったのは、こうした従来の産業構造と社会の仕組みを温存したからだと考えます。

質問4. 低賃金化が今後の日本にどんな影響を及ぼすのか?

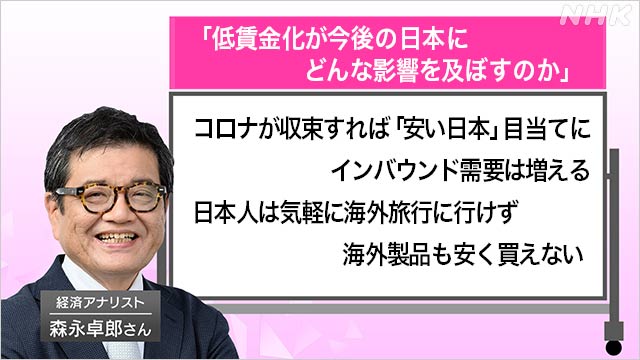

森永卓郎さん

2000年には、G7=主要7か国でトップだった日本の賃金は、G7でも下位になりました。

海外移転を続けてきた日本の製造業は、国内回帰を進めていくと予想します。

その意味では、中長期的に雇用にはプラスの影響を与えると思います。

また、新型コロナが収束すれば、「安いニッポン」を目当てに世界から多くの観光客が訪れ、インバウンド需要は増えていきます。

一方で、賃金の低下によって、これまでのように日本人が気軽に海外旅行に行くことはできなくなり、海外製品を安く買うこともできなくなることが予想されます。

さらに、世界経済の中でのプレゼンスも失われます。

1995年に18%あった日本のGDPの対世界シェアは、現在6%を切っています。

これからは、「ジャパン・パッシング」が常態化していくのではないでしょうか。

2000年には、G7=主要7か国でトップだった日本の賃金は、G7でも下位になりました。

海外移転を続けてきた日本の製造業は、国内回帰を進めていくと予想します。

その意味では、中長期的に雇用にはプラスの影響を与えると思います。

また、新型コロナが収束すれば、「安いニッポン」を目当てに世界から多くの観光客が訪れ、インバウンド需要は増えていきます。

一方で、賃金の低下によって、これまでのように日本人が気軽に海外旅行に行くことはできなくなり、海外製品を安く買うこともできなくなることが予想されます。

さらに、世界経済の中でのプレゼンスも失われます。

1995年に18%あった日本のGDPの対世界シェアは、現在6%を切っています。

これからは、「ジャパン・パッシング」が常態化していくのではないでしょうか。

野口悠紀雄さん

現時点で、日本の一人当たりGDPは、ほぼOECDの平均に等しいところまで低下しています。

このままの状況が続けば、日本の一人当たりGDPはOECD平均を下回ることになり先進国としての地位を失うことになるでしょう。

「賃金が安くても物価が安いからいいではないか」という考えがありますが、それは間違いです。

なぜなら日本人が海外で仕事をしたり勉強したりすることが難しくなります。

日本人が海外で活動できなくなるということは、日本の発展のために大きな障害になるでしょう。

さらに問題があります。

日本の高齢化は今後も続き、労働力不足がさらに深刻化します。

特に介護人材は、日本の賃金が低いと、海外から招くことはできなくなります。

現時点で、日本の一人当たりGDPは、ほぼOECDの平均に等しいところまで低下しています。

このままの状況が続けば、日本の一人当たりGDPはOECD平均を下回ることになり先進国としての地位を失うことになるでしょう。

「賃金が安くても物価が安いからいいではないか」という考えがありますが、それは間違いです。

なぜなら日本人が海外で仕事をしたり勉強したりすることが難しくなります。

日本人が海外で活動できなくなるということは、日本の発展のために大きな障害になるでしょう。

さらに問題があります。

日本の高齢化は今後も続き、労働力不足がさらに深刻化します。

特に介護人材は、日本の賃金が低いと、海外から招くことはできなくなります。

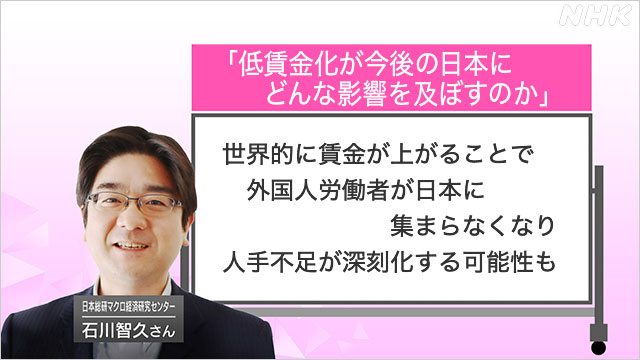

石川智久さん

低賃金が続けば、所得は減り、不景気も長く続きます。

現在、世界では、インフレの足音が聞こえていて、いわゆる不景気の中で、物価が上がるというスタグフレーションが日本で起きる可能性もあります。

世界的に賃金が上がることで、日本の現場を支えていた外国人労働者が日本に集まらなくなり、人手不足が深刻化する可能性もあります。

低賃金が続けば、所得は減り、不景気も長く続きます。

現在、世界では、インフレの足音が聞こえていて、いわゆる不景気の中で、物価が上がるというスタグフレーションが日本で起きる可能性もあります。

世界的に賃金が上がることで、日本の現場を支えていた外国人労働者が日本に集まらなくなり、人手不足が深刻化する可能性もあります。

質問5. 賃上げは可能なのか?

そして、最後の質問が5の「賃上げは可能なのか」です。

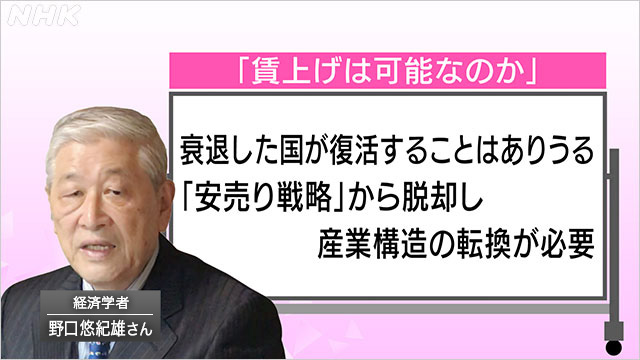

野口悠紀雄さん

アメリカも、1970年代から80年代にかけて、日本からの輸出に押されて経済力が低下しました。

しかし、1990年代からIT革命を実現し、力強い成長を取り戻しました。

これを見ても、衰退した国が再び復活するのは、ありうることが分かります。

日本においても、現在の事態を逆転させることは、不可能ではありません。

しかし、そのためには、前述の「安売り戦略」から脱却する必要があります。

つまり、円安政策をやめ、技術開発と産業構造の高度化に取り組む必要があります。

これは決して容易な課題ではありません。

これまでの産業構造を続けようとすれば、過去の傾向が続くだけです。

企業間の労働の移動を進め、人々がより成長力の高い産業に移動していくことが、どうしても必要です。

しかし、産業構造が転換するということは、いつまでも同じ企業で働き続けることができなくなるかもしれないことを意味します。

これには、さまざまな摩擦が伴うでしょう。

しかし、これなくして日本に将来はありません。

従来の産業構造と古い技術をそのままにして賃金を上昇させ、かつ国際社会の中で生き残ることは、原理的に不可能なのです。

アメリカも、1970年代から80年代にかけて、日本からの輸出に押されて経済力が低下しました。

しかし、1990年代からIT革命を実現し、力強い成長を取り戻しました。

これを見ても、衰退した国が再び復活するのは、ありうることが分かります。

日本においても、現在の事態を逆転させることは、不可能ではありません。

しかし、そのためには、前述の「安売り戦略」から脱却する必要があります。

つまり、円安政策をやめ、技術開発と産業構造の高度化に取り組む必要があります。

これは決して容易な課題ではありません。

これまでの産業構造を続けようとすれば、過去の傾向が続くだけです。

企業間の労働の移動を進め、人々がより成長力の高い産業に移動していくことが、どうしても必要です。

しかし、産業構造が転換するということは、いつまでも同じ企業で働き続けることができなくなるかもしれないことを意味します。

これには、さまざまな摩擦が伴うでしょう。

しかし、これなくして日本に将来はありません。

従来の産業構造と古い技術をそのままにして賃金を上昇させ、かつ国際社会の中で生き残ることは、原理的に不可能なのです。

石川智久さん

賃金を上げるには、政府と企業、労働者の3者が、共通の認識をもつ必要があります。

さらに、成長率を高めることが重要です。

そのためには、成長産業を生み出すことが不可欠です。

また、よいサービスだけでなく、よいサービスをしたらきちんと対価をとったり、安易に値下げしたりしない企業努力も求められます。

新産業の創出や人材育成に資金を投じ、それが企業の利益拡大と賃金上昇に回る仕組みを作るべきです。

同時に人々も賃上げを求めていくべきです。

特に少子化で働く人が減るなか、賃金を上げて労働者のやる気を刺激していく必要があります。

企業側もこれまでのような低賃金では優秀な人材が確保できない時代に入ったと考えるべきです。

成長→雇用・賃金の上昇→成長という好循環を生み出していくべきです。

賃金を上げるには、政府と企業、労働者の3者が、共通の認識をもつ必要があります。

さらに、成長率を高めることが重要です。

そのためには、成長産業を生み出すことが不可欠です。

また、よいサービスだけでなく、よいサービスをしたらきちんと対価をとったり、安易に値下げしたりしない企業努力も求められます。

新産業の創出や人材育成に資金を投じ、それが企業の利益拡大と賃金上昇に回る仕組みを作るべきです。

同時に人々も賃上げを求めていくべきです。

特に少子化で働く人が減るなか、賃金を上げて労働者のやる気を刺激していく必要があります。

企業側もこれまでのような低賃金では優秀な人材が確保できない時代に入ったと考えるべきです。

成長→雇用・賃金の上昇→成長という好循環を生み出していくべきです。

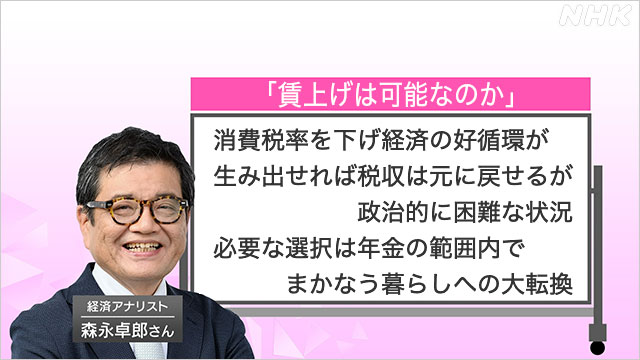

森永卓郎さん

賃金は労使交渉で決まるもので、私は政府の介入で思うように動かせるものではないと思います。

岸田政権は、賃上げをした企業への法人税減税の強化を打ち出していますが、中小企業にとって、申請手続きは複雑ですし、そもそも多くの中小企業が赤字で法人税減税は意味がないからです。

いちばん確実な方法は、消費税率を下げることだと私は思います。

たしかに一時的に税収は落ちますが、経済の好循環が生み出せれば、税収は元に戻せると考えます。

ただ、そういった思い切った政策は今、政治的に困難な状況だと私はみています。

だからこそ、いま必要な選択は、年金の範囲内でまかなう暮らしへの大転換ではないでしょうか。

私は年金13万円の範囲で暮らすことは不可能ではないと思っています。

賃金は労使交渉で決まるもので、私は政府の介入で思うように動かせるものではないと思います。

岸田政権は、賃上げをした企業への法人税減税の強化を打ち出していますが、中小企業にとって、申請手続きは複雑ですし、そもそも多くの中小企業が赤字で法人税減税は意味がないからです。

いちばん確実な方法は、消費税率を下げることだと私は思います。

たしかに一時的に税収は落ちますが、経済の好循環が生み出せれば、税収は元に戻せると考えます。

ただ、そういった思い切った政策は今、政治的に困難な状況だと私はみています。

だからこそ、いま必要な選択は、年金の範囲内でまかなう暮らしへの大転換ではないでしょうか。

私は年金13万円の範囲で暮らすことは不可能ではないと思っています。

専門家からの提言

以上が、みなさんの疑問に対する専門家たちの意見でした。

インタビューの最後に、今、そしてこれからの時代を生きるヒントを森永さんと野口さんから伺いました。

インタビューの最後に、今、そしてこれからの時代を生きるヒントを森永さんと野口さんから伺いました。

森永卓郎さん

『トカイナカの生活を』

人々のなかでも、東京一極集中が続いてきたのが、コロナ禍で潮目が変わってきています。

年収がどんどん増えていく状況なら、大都市でキラキラした暮らしを求める若者が多くなるのも分かりますが、「どうもそうじゃないぞ」と多くの人たちが気付きはじめたんじゃないかなと、私は見ています。

私は、都会と田舎の中間、「トカイナカ」に住んで、食べ物は自分で作る。

水も自分で井戸を掘る。

電力も屋根の上にパネルをはって自分でまかなえば、13万円で十分暮らせると思います。

東京はエンタメやおしゃれなレストランがたくさんありますが、お金が使えないと楽しいもの、おいしいものを享受できない街なんです。

コロナ禍になって、私は東京の事務所にほとんど行かなくなり、東京から約50キロ離れた埼玉県所沢市の自宅で仕事をするようになったんです。

その中で、私は近所に畑を借りて農業を始めたんです。

30坪程度の小さな農地ですが、家族が食べる分くらいの野菜や果物は作れるということ、そして、東京と両方で暮らしていると物価の差が大きいということが分かりました。

いま、「食料品の値段が上がった」と言って、みんな困っていますよね。

あるいは、ポテトが食べられなくなるというようなことも起こっていますが、うちは世界的な物価高騰の影響をほとんど受けていないんです。

ジャガイモは畑にあり、秋に収穫したジャガイモはまだ山積みです。

生活も安定し、グローバル経済に極度に振り回されることもなくなる。

だから基本は「自産自消」、自分で作って自分で消費する。

まかなえない分は「地産地消」。

地元の食材を食べるとか、地元の大工さんに家の修理を依頼するとかということをやる。

それでも足りない分を、日本全国に頼って、それでもダメな分をグローバルに依存するという行動原則に切り替えていければ、生活が安定するんです。

農業もですが、仕事は自分の意志で自分のやりたいようにやるのが楽しいんです。

年収をたくさん稼いで、いいお店に行って、高い一流の料理を食べるっていうことがそんなに幸せなのかなって思うようになって、私は東京で暮らしていた時より、今のくらしの方が圧倒的に幸せなんです。

『トカイナカの生活を』

人々のなかでも、東京一極集中が続いてきたのが、コロナ禍で潮目が変わってきています。

年収がどんどん増えていく状況なら、大都市でキラキラした暮らしを求める若者が多くなるのも分かりますが、「どうもそうじゃないぞ」と多くの人たちが気付きはじめたんじゃないかなと、私は見ています。

私は、都会と田舎の中間、「トカイナカ」に住んで、食べ物は自分で作る。

水も自分で井戸を掘る。

電力も屋根の上にパネルをはって自分でまかなえば、13万円で十分暮らせると思います。

東京はエンタメやおしゃれなレストランがたくさんありますが、お金が使えないと楽しいもの、おいしいものを享受できない街なんです。

コロナ禍になって、私は東京の事務所にほとんど行かなくなり、東京から約50キロ離れた埼玉県所沢市の自宅で仕事をするようになったんです。

その中で、私は近所に畑を借りて農業を始めたんです。

30坪程度の小さな農地ですが、家族が食べる分くらいの野菜や果物は作れるということ、そして、東京と両方で暮らしていると物価の差が大きいということが分かりました。

いま、「食料品の値段が上がった」と言って、みんな困っていますよね。

あるいは、ポテトが食べられなくなるというようなことも起こっていますが、うちは世界的な物価高騰の影響をほとんど受けていないんです。

ジャガイモは畑にあり、秋に収穫したジャガイモはまだ山積みです。

生活も安定し、グローバル経済に極度に振り回されることもなくなる。

だから基本は「自産自消」、自分で作って自分で消費する。

まかなえない分は「地産地消」。

地元の食材を食べるとか、地元の大工さんに家の修理を依頼するとかということをやる。

それでも足りない分を、日本全国に頼って、それでもダメな分をグローバルに依存するという行動原則に切り替えていければ、生活が安定するんです。

農業もですが、仕事は自分の意志で自分のやりたいようにやるのが楽しいんです。

年収をたくさん稼いで、いいお店に行って、高い一流の料理を食べるっていうことがそんなに幸せなのかなって思うようになって、私は東京で暮らしていた時より、今のくらしの方が圧倒的に幸せなんです。

野口悠紀雄さん

『成長の実現は中小企業』

アメリカをリードしている企業というのは、今から20年前30年前に零細企業として出発したごく小さな企業なんです。

その企業がここまで来ているんです。

したがって小さな企業、中小企業こそ成長のポテンシャルを持っているということが重要な点ですね。

これはアメリカだけの話ではありません。

日本の戦後もそうだったんです。

日本の戦後に例えばホンダやトヨタという企業が現れた。

これは最初はとても小さな企業だったわけですよ。

そのような小さな企業が成長することによって、高度経済成長が実現できたんですよ。

ですからかつては日本でもそのようなことを実現できたんです。

成長を実現するのは中小企業であり零細企業です。

世界は大きく変わっているわけですから、一人ひとりの人々もそれに合わせて大きく変わっていかなければ世界の動きについていくことはできないんですよね。

学校で学んだことだけで一生仕事ができると思ったら大きな間違いですよね。

一人ひとりが毎日勉強をして、自分自身の能力をつけていく。

若い時代というのは私は特権を持っていると思う。

特権というのは、吸収力があるということ。

先ほど勉強をすることが必要だということを言ったが、勉強したことを吸収する能力、受け入れる能力、理解する能力。

それが、若い人ほど高いということが言えると思います。

そういう特権をぜひ利用していただきたい。

そして与えられた時間を自分の能力を高めるためにぜひ有効に使って頂きたいと思う。

『成長の実現は中小企業』

アメリカをリードしている企業というのは、今から20年前30年前に零細企業として出発したごく小さな企業なんです。

その企業がここまで来ているんです。

したがって小さな企業、中小企業こそ成長のポテンシャルを持っているということが重要な点ですね。

これはアメリカだけの話ではありません。

日本の戦後もそうだったんです。

日本の戦後に例えばホンダやトヨタという企業が現れた。

これは最初はとても小さな企業だったわけですよ。

そのような小さな企業が成長することによって、高度経済成長が実現できたんですよ。

ですからかつては日本でもそのようなことを実現できたんです。

成長を実現するのは中小企業であり零細企業です。

世界は大きく変わっているわけですから、一人ひとりの人々もそれに合わせて大きく変わっていかなければ世界の動きについていくことはできないんですよね。

学校で学んだことだけで一生仕事ができると思ったら大きな間違いですよね。

一人ひとりが毎日勉強をして、自分自身の能力をつけていく。

若い時代というのは私は特権を持っていると思う。

特権というのは、吸収力があるということ。

先ほど勉強をすることが必要だということを言ったが、勉強したことを吸収する能力、受け入れる能力、理解する能力。

それが、若い人ほど高いということが言えると思います。

そういう特権をぜひ利用していただきたい。

そして与えられた時間を自分の能力を高めるためにぜひ有効に使って頂きたいと思う。

4人の専門家の意見をどのように受け止めましたか。

みなさんの考えや、専門家への質問があれば、こちらのアドレスまで、投稿ください。

お待ちしています。

みなさんの考えや、専門家への質問があれば、こちらのアドレスまで、投稿ください。

お待ちしています。

投稿はこちらから

おはよう日本 ディレクター

後田 麟太郎

2015年入局

これまで医療・貧困に関心を持ち取材

後田 麟太郎

2015年入局

これまで医療・貧困に関心を持ち取材

おはよう日本 記者

小國 博史

2016年入局

戦争体験や地方の文化・民俗に関心

1歳の娘とのドライブが楽しみ

小國 博史

2016年入局

戦争体験や地方の文化・民俗に関心

1歳の娘とのドライブが楽しみ