「薬がないと命が…」 医薬品不足で苦しむ患者・家族は

手のひらの上の小さな錠剤。

薬を飲み続けることで、女性はなんとか日々の暮らしを保っていました。

ところが2か月前に別の薬に切り替えられ、暮らしは一変。

「早く元の薬が戻ってほしい」

願いは、いつかなうのでしょうか。

(医薬品不足取材班 ネットワーク報道部 村堀等)

薬を飲み続けることで、女性はなんとか日々の暮らしを保っていました。

ところが2か月前に別の薬に切り替えられ、暮らしは一変。

「早く元の薬が戻ってほしい」

願いは、いつかなうのでしょうか。

(医薬品不足取材班 ネットワーク報道部 村堀等)

よりによって…

「いつもの薬が入ってこなくなりました」

去年11月、かかりつけの医師からそう告げられた時、和歌山市の中村麻衣さん(35・仮名)は大きなショックを受けました。

去年11月、かかりつけの医師からそう告げられた時、和歌山市の中村麻衣さん(35・仮名)は大きなショックを受けました。

(中村さん)

「よりによってこの薬が…」

「よりによってこの薬が…」

飲んでいたのは、持病のじんましんやぜんそくなどを抑える抗アレルギー薬です。

飲まなければ全身が強いかゆみに襲われ、寝ている間に無意識にかきむしって傷だらけになってしまうということです。

しかし、ジェネリック=後発医薬品だったその薬は全国的な供給不足の影響で入ってこなくなったため、同じ成分の先発医薬品に切り替えることになったのです。

飲まなければ全身が強いかゆみに襲われ、寝ている間に無意識にかきむしって傷だらけになってしまうということです。

しかし、ジェネリック=後発医薬品だったその薬は全国的な供給不足の影響で入ってこなくなったため、同じ成分の先発医薬品に切り替えることになったのです。

(中村さん)

「代わりの薬を処方してもらいましたが、私は元のジェネリックの薬じゃないとダメなんです」

「代わりの薬を処方してもらいましたが、私は元のジェネリックの薬じゃないとダメなんです」

合う薬 合わない薬

元の薬でないとダメな理由。

それは、過去に10種類ほど試した末にようやくたどりついた体質的に「合う薬」だったからです。

それは、過去に10種類ほど試した末にようやくたどりついた体質的に「合う薬」だったからです。

中村さんはこれまで、同じ成分の薬でも添加剤などのわずかな違いで症状を十分に抑えられなかったり眠気などの副作用が強く出たりすることがあり、薬選びに悩まされてきました。

今回代わりに処方された先発薬も過去に試した薬の1つ。

成分は同じですが元の薬のような効果は感じられず、再び体のかゆみやせきの症状に悩まされる生活になってしまいました。

今回代わりに処方された先発薬も過去に試した薬の1つ。

成分は同じですが元の薬のような効果は感じられず、再び体のかゆみやせきの症状に悩まされる生活になってしまいました。

(中村さん)

「ひたすらかゆみが続くのがものすごくストレスでもあります。我慢するしかないですが…」

「ひたすらかゆみが続くのがものすごくストレスでもあります。我慢するしかないですが…」

かゆくてかきむしってしまったという足のすねはうっすら赤く腫れていました。

1か月どうにか我慢して、元の薬に戻ればと先月も受診しましたが、医師からは「いつ供給が回復するのか全くメドが立たない」と言われました。

1か月どうにか我慢して、元の薬に戻ればと先月も受診しましたが、医師からは「いつ供給が回復するのか全くメドが立たない」と言われました。

限られた収入の中、価格が安いジェネリックから先発医薬品に変わることで経済的な負担が増えていることも痛手です。

しかしそれ以上に今いちばんの気がかりは、いつ元の薬が戻り、穏やかな生活ができる日が来るのか、ということです。

しかしそれ以上に今いちばんの気がかりは、いつ元の薬が戻り、穏やかな生活ができる日が来るのか、ということです。

(中村さん)

「特に冬のこの時期は乾燥してかゆみが出やすいのですが、体じゅうの強いかゆみが出ると何もできなくなってしまう。それが不安です」

「特に冬のこの時期は乾燥してかゆみが出やすいのですが、体じゅうの強いかゆみが出ると何もできなくなってしまう。それが不安です」

【もしも薬が変わったら?】→NewsUp「薬局からの”緊急メッセージ”」

発端はメーカーの不祥事

今、いつもの飲み慣れた薬が薬局や医療機関で不足し、中村さんのように別の薬に突然切り替えられるケースが相次いでいます。

発端は1年余り前に発覚した福井県のジェネリック医薬品メーカー「小林化工」の不祥事でした。

水虫などの治療薬に睡眠導入剤の成分が混入して健康被害が出たほか、製造工程での不正を長年にわたり組織的に隠蔽し続けていたことも明らかになりました。

発端は1年余り前に発覚した福井県のジェネリック医薬品メーカー「小林化工」の不祥事でした。

水虫などの治療薬に睡眠導入剤の成分が混入して健康被害が出たほか、製造工程での不正を長年にわたり組織的に隠蔽し続けていたことも明らかになりました。

【詳しく】WEB特集「ここはどこ? なくした記憶の理由」

医薬品への信頼を根底から覆す事態に全国で都道府県による査察が強化され、メーカーによる自主点検も行われました。

その結果、ジェネリック大手の「日医工」(富山県)を含む複数の医薬品メーカーでも製造工程の問題が相次いで発覚し、各地で業務停止命令が出されて幅広い種類の医薬品の出荷が次々に止まる事態に至ったのです。

現在も、3000品目以上の医薬品の出荷に影響が出ているとみられています。

その結果、ジェネリック大手の「日医工」(富山県)を含む複数の医薬品メーカーでも製造工程の問題が相次いで発覚し、各地で業務停止命令が出されて幅広い種類の医薬品の出荷が次々に止まる事態に至ったのです。

現在も、3000品目以上の医薬品の出荷に影響が出ているとみられています。

【詳しく】NewsUp「代わりの薬はどこに 相次ぐ業務停止で広がる波紋」

「患者への影響が深刻な薬は…」

私たち取材班ではこの問題についての投稿フォームを設け、先月からこれまでに440件以上の情報やご意見が寄せられています。

投稿の中でも特に患者への深刻な影響を懸念する内容が多いのが、てんかんの発作を抑えるための薬「バルプロ酸ナトリウム」についてです。

投稿の中でも特に患者への深刻な影響を懸念する内容が多いのが、てんかんの発作を抑えるための薬「バルプロ酸ナトリウム」についてです。

てんかんは手足のけいれんなどの比較的軽い発作だけが出る患者がいる一方で、突然意識を失ってその場で倒れてしまう患者もいて、寄せられた投稿の中には「命の危険」を指摘するものもあります。

(東京都 40代 薬剤師)

「現在最も深刻なのは、てんかん薬の第一選択薬であるバルプロ酸ナトリウムの欠品です。ジェネリックの欠品から始まり先発品も出荷調整で入荷のない状況で、既存患者の分すら確保できていません」

(愛知県 50代 薬剤師)

「抗てんかん薬は患者さん個々に合った医薬品を使用しているため、不足だからと代替医薬品をすぐに使用できません。発作型に合わないと症状悪化や最悪命を落としてしまう可能性があります」

(奈良県 30代 薬剤師)

「てんかんの薬の流通が止まるというのは先進国としてあり得ない」

「現在最も深刻なのは、てんかん薬の第一選択薬であるバルプロ酸ナトリウムの欠品です。ジェネリックの欠品から始まり先発品も出荷調整で入荷のない状況で、既存患者の分すら確保できていません」

(愛知県 50代 薬剤師)

「抗てんかん薬は患者さん個々に合った医薬品を使用しているため、不足だからと代替医薬品をすぐに使用できません。発作型に合わないと症状悪化や最悪命を落としてしまう可能性があります」

(奈良県 30代 薬剤師)

「てんかんの薬の流通が止まるというのは先進国としてあり得ない」

薬不足の恐怖

訴えの実情を知ろうと、先月21日、てんかんなど神経疾患の治療・研究にあたる国立精神・神経医療研究センター(東京・小平市)を訪ねました。

診察を待つ女性に話しかけると、高校生の息子さんが幼い頃に難治性のてんかんと診断され、薬での治療を続けているということでした。

息子さんは毎日欠かさず薬を飲んでいて、調子がよさそうな時は学校に通うことができているということですが、その薬の話になると女性の表情が曇りました。

(高校生の母親)

「先日、薬局で処方箋を出したら『在庫がなくてすぐに出せない』と言われたんです。こんなことは初めてで…」

「先日、薬局で処方箋を出したら『在庫がなくてすぐに出せない』と言われたんです。こんなことは初めてで…」

わが子を守るためにどうしても必要な薬を受け取れないという、かつてない出来事。

薬を受け取れたのはそれから3日ほどあとで、結果的に薬が切れることはありませんでしたが、女性はもしもの事態が頭をよぎったと話していました。

薬を受け取れたのはそれから3日ほどあとで、結果的に薬が切れることはありませんでしたが、女性はもしもの事態が頭をよぎったと話していました。

(高校生の母親)

「こんなことは考えたくもありませんが、もし薬がなくなって発作で倒れて命にかかわる事故が起きたら、と思うと。本当に恐ろしいです」

「こんなことは考えたくもありませんが、もし薬がなくなって発作で倒れて命にかかわる事故が起きたら、と思うと。本当に恐ろしいです」

「誰が責任を取れるのか」

治療にあたる医師も、強い危機感を抱いています。

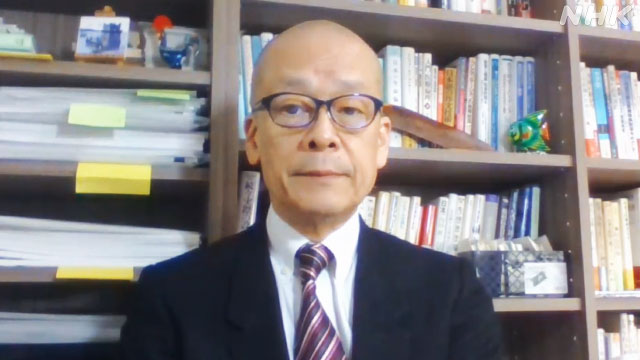

国立精神・神経医療研究センターのてんかんセンター長を務める中川栄二医師に詳しく話を聞きました。

国立精神・神経医療研究センターのてんかんセンター長を務める中川栄二医師に詳しく話を聞きました。

中川医師のもとには「薬が全く手に入らない」という患者からの相談は今のところないということです。

一方で、薬の不足で同じ成分の別の薬に変更せざるをえない事態はしばしば起きていて、その場合には発作のリスクに影響するおそれがあると懸念しています。

一方で、薬の不足で同じ成分の別の薬に変更せざるをえない事態はしばしば起きていて、その場合には発作のリスクに影響するおそれがあると懸念しています。

(中川医師)

「私が処方した錠剤が不足しているようで、院外の薬局からは『同じ成分で別のタイプの錠剤に処方を変更してほしい』という問い合わせが去年10月ごろから急増しています。しかし、それは本来ならしてはいけない危険なことなんです」

「私が処方した錠剤が不足しているようで、院外の薬局からは『同じ成分で別のタイプの錠剤に処方を変更してほしい』という問い合わせが去年10月ごろから急増しています。しかし、それは本来ならしてはいけない危険なことなんです」

「同じ成分の薬への変更」なのに「危険なこと」とはどういうことなのか。

実は成分が同じでも「薬のタイプ」の違いによって薬の効き方が違うためだということです。

実は成分が同じでも「薬のタイプ」の違いによって薬の効き方が違うためだということです。

抗てんかん薬「バルプロ酸ナトリウム」の場合、ひとくちに「錠剤」と言っても「徐放(じょほう)錠」と「普通錠」の2種類のタイプがあります。

このうち「徐放錠」は、薬の成分がゆっくり少しずつ溶け出し、効果が安定して長く続くように加工された錠剤です。

中川医師によると、「徐放錠」で発作を抑えることができていた患者の処方を急に「普通錠」に変えてしまうと、成分は同じでも薬の効き方が変わってしまうおそれがあるということです。

このうち「徐放錠」は、薬の成分がゆっくり少しずつ溶け出し、効果が安定して長く続くように加工された錠剤です。

中川医師によると、「徐放錠」で発作を抑えることができていた患者の処方を急に「普通錠」に変えてしまうと、成分は同じでも薬の効き方が変わってしまうおそれがあるということです。

しかし現在の状況では、薬局からの要請があればこうした変更も認めざるを得ず、大きな発作が起こるリスクが懸念されるというのです。

(中川医師)

「てんかんの薬の処方は成分だけでなく錠剤のタイプや用量も患者一人一人に合わせて細かく調整していて、症状が安定している患者の薬を安易に変えることは通常なら絶対にしません。大きな発作のきっかけになって駅のホームや道路で事故にあったり浴槽で溺れるなどの危険があるからです。ただ薬の不足は薬局ではどうしようもないので変更を認めざるをえませんが、それでもし事故が起きたら誰が責任を取れるのでしょうか」

「てんかんの薬の処方は成分だけでなく錠剤のタイプや用量も患者一人一人に合わせて細かく調整していて、症状が安定している患者の薬を安易に変えることは通常なら絶対にしません。大きな発作のきっかけになって駅のホームや道路で事故にあったり浴槽で溺れるなどの危険があるからです。ただ薬の不足は薬局ではどうしようもないので変更を認めざるをえませんが、それでもし事故が起きたら誰が責任を取れるのでしょうか」

この抗てんかん薬の不足をめぐっては、12月24日、国が全国の医療機関に対し、必要以上に確保・購入することや長期の処方を控えるよう求める通知を出しています。

いったい いつまで?

こうした医薬品の不足は、いったいいつまで続くのでしょうか。

国も専門家も製薬メーカーも現時点では明確な答えは持っていませんが、「おおまかなメド」につながる情報はあります。

ジェネリック医薬品メーカー大手2社が、去年秋に相次いで発表した大規模な増産計画です。

国も専門家も製薬メーカーも現時点では明確な答えは持っていませんが、「おおまかなメド」につながる情報はあります。

ジェネリック医薬品メーカー大手2社が、去年秋に相次いで発表した大規模な増産計画です。

工場の増設などで2年後の2024年中に大手2社で合わせて数十億錠規模の生産能力を増強するというもので、これを受けて現在の薬不足は段階的に解消に向かうと期待されています。

厚生労働省の対応は

しかし、それまで2年もの間、患者はいつもの薬がないまま我慢するしかないということなのでしょうか。

そもそも国は今の薬不足にどんな対策をとっているのか、厚生労働省の担当課に取材しました。

そもそも国は今の薬不足にどんな対策をとっているのか、厚生労働省の担当課に取材しました。

厚生労働省では、医療上不可欠な医薬品を「安定確保医薬品」と位置づけ、供給不足に陥った医薬品についてメーカーに増産を呼びかけるなどの対応をとる枠組みを作っていました。

しかし、これはあくまで「供給不足になりそうだ」という情報が個別の製品について事前にわかっているような「平時」を想定したもので、今回のような大規模な供給不足に対応できる枠組みではないということです。

しかし、これはあくまで「供給不足になりそうだ」という情報が個別の製品について事前にわかっているような「平時」を想定したもので、今回のような大規模な供給不足に対応できる枠組みではないということです。

(厚生労働省 医政局経済課)

「今回は出荷に影響がある品目が多すぎて個別の薬に介入することはとてもできない状況です。メーカー側に増産を要請しましたが、製造ラインを急に増やすことは難しく、残業や休日出勤で稼働時間を増やしてまで対応できるメーカーは限られています」

「今回は出荷に影響がある品目が多すぎて個別の薬に介入することはとてもできない状況です。メーカー側に増産を要請しましたが、製造ラインを急に増やすことは難しく、残業や休日出勤で稼働時間を増やしてまで対応できるメーカーは限られています」

さらには、現場にとって大事な「どの薬がどの程度不足しているのか」という情報を全体で把握できる仕組みもないのが現状です。

背景には、独占禁止法でメーカー間の生産量などについての情報交換が禁止されていることがあるということです。

そこで厚生労働省は、去年10月1日の時点で出荷停止になっている品目がある324の成分の薬について供給量の調査を行いました。

調査は、去年9月の1か月分の供給量を薬不足に陥る前のおととしの同じ月と比べたというものでした。

その結果、以下のようになったということです。

背景には、独占禁止法でメーカー間の生産量などについての情報交換が禁止されていることがあるということです。

そこで厚生労働省は、去年10月1日の時点で出荷停止になっている品目がある324の成分の薬について供給量の調査を行いました。

調査は、去年9月の1か月分の供給量を薬不足に陥る前のおととしの同じ月と比べたというものでした。

その結果、以下のようになったということです。

「供給量が減っている薬」 14%

「供給量が増えている薬」 86%

「供給量が増えている薬」 86%

流通の目詰まり?

調査で14%の薬は、製造や出荷の停止などで供給が減っていることがわかりました。

一方で意外な事実が浮き彫りになりました。

むしろ供給量が増えている薬が86%に上るというのです。

ん?これはいったい??

薬局や医療機関であれだけ薬が不足しているのに、メーカーからの供給量はむしろ増えているというのです…。

これは、なぜなんですか?

一方で意外な事実が浮き彫りになりました。

むしろ供給量が増えている薬が86%に上るというのです。

ん?これはいったい??

薬局や医療機関であれだけ薬が不足しているのに、メーカーからの供給量はむしろ増えているというのです…。

これは、なぜなんですか?

(厚生労働省 医政局経済課)

「急に薬を飲む患者が増えるとは考えにくいので、おそらく流通の過程で何らかの目詰まりが起きているとみています」

「急に薬を飲む患者が増えるとは考えにくいので、おそらく流通の過程で何らかの目詰まりが起きているとみています」

ひとつ考えられるのは「過剰な発注」だということです。

まだ詳しい全体像などは把握できていないとしながらも、たとえば「不足しそうだという情報がある薬」については、患者に渡せる薬がなくならないように多めに発注をかけて、当面必要な量以上の在庫を確保しようとする動きも一部で確認されているということです。

まだ詳しい全体像などは把握できていないとしながらも、たとえば「不足しそうだという情報がある薬」については、患者に渡せる薬がなくならないように多めに発注をかけて、当面必要な量以上の在庫を確保しようとする動きも一部で確認されているということです。

(厚生労働省 医政局経済課)

「薬によっては手に入らないで苦労している薬局・医療機関と、在庫に余裕があるところと二分している状況もあります。うまく薬が行き渡るように対策を検討しているところです」

「薬によっては手に入らないで苦労している薬局・医療機関と、在庫に余裕があるところと二分している状況もあります。うまく薬が行き渡るように対策を検討しているところです」

強い対策で状況の打開を

こうした指摘に、専門家は薬局や医療機関が在庫の確保に奔走するのは、ある程度はやむをえないとしています。

(神奈川県立保健福祉大学大学院 坂巻弘之教授)

「薬局や医療機関が目の前の患者を守るために在庫の確保に奔走するのは当然のことで、実際に薬が入ってこなくなっているのに、それを止めることは難しいと思います」

「薬局や医療機関が目の前の患者を守るために在庫の確保に奔走するのは当然のことで、実際に薬が入ってこなくなっているのに、それを止めることは難しいと思います」

一方で坂巻教授は、状況を打開するためには一定の対策が必要だとしています。

(坂巻教授)

「一部では在庫を抱えすぎて卸売業者に返品するという動きもあるようです。現在の厳しい状況はもう何か月も続いていて、こう着状態にあるとみています。打開するには、たとえば返品をできないようにするなど、ある程度強い対策を考える必要があると思います」

「一部では在庫を抱えすぎて卸売業者に返品するという動きもあるようです。現在の厳しい状況はもう何か月も続いていて、こう着状態にあるとみています。打開するには、たとえば返品をできないようにするなど、ある程度強い対策を考える必要があると思います」

薬の安定供給を阻む壁 どう乗り越えるか

今回の取材で改めて見えてきたのは、「薬の安定供給」が一人一人の穏やかな日常の暮らしをどれだけ支えているか。

そして、その薬の不足が人々の生活や命をどれだけ危機にさらしているのか。

そうした現実でした。

「早く元の薬が戻ってほしい」

願いを阻むいくつもの壁をどう乗り越えていくかが問われています。

この問題について、長期化している要因や現場の実情、日本の製薬メーカーが抱える課題、最新の国の動きなど、今後も取材を続け随時発信していきます。

引き続き、以下の「NHK医薬品不足取材班」の投稿フォーム(URL/QRコード)から情報を寄せていただけると幸いです。

バナー画像からもアクセスすることができます。

そして、その薬の不足が人々の生活や命をどれだけ危機にさらしているのか。

そうした現実でした。

「早く元の薬が戻ってほしい」

願いを阻むいくつもの壁をどう乗り越えていくかが問われています。

この問題について、長期化している要因や現場の実情、日本の製薬メーカーが抱える課題、最新の国の動きなど、今後も取材を続け随時発信していきます。

引き続き、以下の「NHK医薬品不足取材班」の投稿フォーム(URL/QRコード)から情報を寄せていただけると幸いです。

バナー画像からもアクセスすることができます。

(投稿フォーム)https://forms.nhk.or.jp/q/NE1002IE

投稿フォーム