通勤時間も勤務中! “若手が6割” 驚きの建設会社

社員の6割は、なんと10代と20代の若手社員。高齢化が進み、人手不足が深刻な建設業界で、若手社員が増え続ける“驚きの会社”が岩手県北上市にあります。

「通勤時間が“勤務時間”になる?」

「毎日くじ引きで座席を決める?」

「飲み会やランチは会社のおごり?」

働く楽しさを、岩手県から発信しようという建設会社の“大胆な改革”。密着取材してきました。

(盛岡放送局記者 二宮舞子)

「通勤時間が“勤務時間”になる?」

「毎日くじ引きで座席を決める?」

「飲み会やランチは会社のおごり?」

働く楽しさを、岩手県から発信しようという建設会社の“大胆な改革”。密着取材してきました。

(盛岡放送局記者 二宮舞子)

遅刻…ではありません

午前8時半。大雪のなか、1台の社用車が会社に到着しました。

車から降りてきたのは4人の社員です。

会社の始業時間は午前8時。30分の遅刻…と思いきや、社員たちはすでに業務を開始しているというのです。

車から降りてきたのは4人の社員です。

会社の始業時間は午前8時。30分の遅刻…と思いきや、社員たちはすでに業務を開始しているというのです。

女性社員

「きょうは雪で到着がゆっくりだったので、メールチェックとかもちゃんとできました。出勤の車の中では大体タブレット端末で仕事しています」

「きょうは雪で到着がゆっくりだったので、メールチェックとかもちゃんとできました。出勤の車の中では大体タブレット端末で仕事しています」

「通勤時間も“勤務時間”になる」。全国的にも珍しいというこんな改革を今年度から導入したのが、岩手県北上市の建設会社「小田島組」。

昭和45年創業、公共工事や震災復興工事で業績を伸ばしてきた岩手県有数の建設会社です。

昭和45年創業、公共工事や震災復興工事で業績を伸ばしてきた岩手県有数の建設会社です。

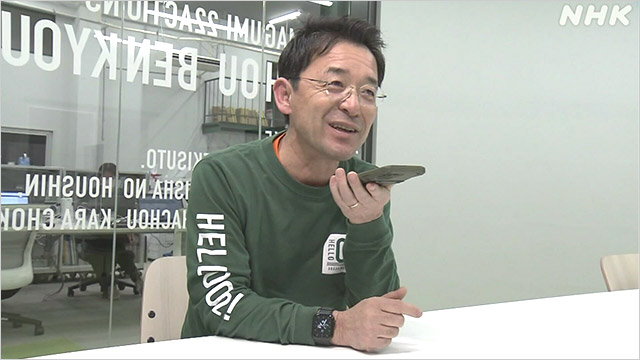

この改革を中心になって進めてきたのは、19年前に父親から会社を引き継いだ2代目社長の小田島直樹さん(57)です。

本州でいちばん面積が広い岩手県。「通勤改革」は、マイカーで長時間かけて出勤する社員が多い地域の“通勤事情”を逆手に取った発想だったといいます。

本州でいちばん面積が広い岩手県。「通勤改革」は、マイカーで長時間かけて出勤する社員が多い地域の“通勤事情”を逆手に取った発想だったといいます。

小田島社長

「若手社員がどういうことを望んでいるか。岩手がどうして東京に勝てないかを考えたときに、車の移動がいちばんいけないと思ったんですね。マイカーで通勤している時間は生産性ゼロで、車がいくら走ったって仕事の成果は上がらないわけですね。車を運転している時間を有効活用できないかということで、こういう発想になってきたんです。車が減れば渋滞や事故も減るし二酸化炭素の削減にもつながる。いいことづくめじゃないですか。私も車を手放して、きょうもバスで通勤しました」

「若手社員がどういうことを望んでいるか。岩手がどうして東京に勝てないかを考えたときに、車の移動がいちばんいけないと思ったんですね。マイカーで通勤している時間は生産性ゼロで、車がいくら走ったって仕事の成果は上がらないわけですね。車を運転している時間を有効活用できないかということで、こういう発想になってきたんです。車が減れば渋滞や事故も減るし二酸化炭素の削減にもつながる。いいことづくめじゃないですか。私も車を手放して、きょうもバスで通勤しました」

「通勤改革」の仕組みは

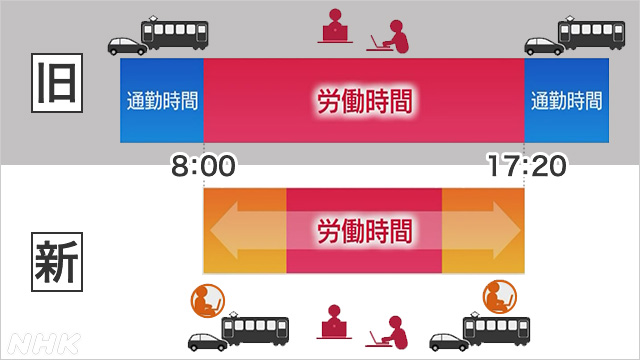

会社の始業時間は午前8時、終業時間は午後5時20分です。

これまで社員は始業時間の午前8時に間に合うように家を出て、それぞれマイカーなどで出勤。

そして終業時間が過ぎてから帰宅していました。

これまで社員は始業時間の午前8時に間に合うように家を出て、それぞれマイカーなどで出勤。

そして終業時間が過ぎてから帰宅していました。

しかし新たな制度では、マイカーの代わりに社用車での乗り合い出勤や、列車など公共交通機関を利用した出勤を推奨。

通勤時間中にタブレットやスマートフォンを使って書類整理やメール返信などの仕事をすれば勤務開始とみなします。

会社で働く時間から通勤時間が差し引かれるため、その分、社員が自由に使える時間が増えることになります。

通勤時間中にタブレットやスマートフォンを使って書類整理やメール返信などの仕事をすれば勤務開始とみなします。

会社で働く時間から通勤時間が差し引かれるため、その分、社員が自由に使える時間が増えることになります。

制度利用で私生活も充実

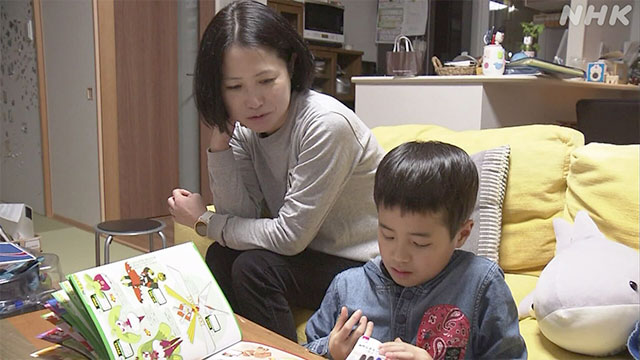

この制度を利用する小志戸前麻里さんです。

盛岡市在住で、小学2年生の息子の穣一朗くんと2人で暮らしています。

以前は、午前8時の始業に合わせて朝6時半ごろには自宅を出発。

1時間以上かけてマイカーで通勤していました。

しかし今、自宅を出るのは午前8時前。

マイカーの代わりにバスと列車を乗り継いで通勤しています。

盛岡市在住で、小学2年生の息子の穣一朗くんと2人で暮らしています。

以前は、午前8時の始業に合わせて朝6時半ごろには自宅を出発。

1時間以上かけてマイカーで通勤していました。

しかし今、自宅を出るのは午前8時前。

マイカーの代わりにバスと列車を乗り継いで通勤しています。

会社で広報やイベントの企画などを担う小志戸前さん。

通勤中の列車内では、タブレットを開いてSNSに掲載する会社のPR動画の確認や資料作成などを行っています。

時には、チャット機能でやり取りしながらオンライン会議に参加することもあるといいます。

通勤中の列車内では、タブレットを開いてSNSに掲載する会社のPR動画の確認や資料作成などを行っています。

時には、チャット機能でやり取りしながらオンライン会議に参加することもあるといいます。

小志戸前さん

「上司とのメールのやり取りとか、資料作成とか動画を送ったりとか、ほぼ会社にいるときとやることに変わりはありません。列車の中だから集中できないということもないですし、タブレットがあれば仕事の制限はありません」

「上司とのメールのやり取りとか、資料作成とか動画を送ったりとか、ほぼ会社にいるときとやることに変わりはありません。列車の中だから集中できないということもないですし、タブレットがあれば仕事の制限はありません」

会社に到着するのは午前9時すぎ。

仕事の量は以前と変わりませんが、社内でなければできない仕事と、通勤時でもできる仕事を分けて対応することができるようになったといいます。

仕事の量は以前と変わりませんが、社内でなければできない仕事と、通勤時でもできる仕事を分けて対応することができるようになったといいます。

そして終業1時間前の午後4時10分頃には会社を出発。

午後6時前に、学童保育に預けている小学2年生の息子の穣一朗くんを迎えに行きます。

午後6時前に、学童保育に預けている小学2年生の息子の穣一朗くんを迎えに行きます。

自宅では、小志戸前さんが夕食の準備をしているそばで穣一朗くんが日記を書くのが日課です。

朝晩と慌ただしかった以前と比べ、余裕を持って息子と過ごすことができるようになったといいます。

朝晩と慌ただしかった以前と比べ、余裕を持って息子と過ごすことができるようになったといいます。

小志戸前さん

「家を出る時間が確実に1時間以上遅くなりましたし、帰ってくる時間も同じくらい早くなりました。早く帰ってくればそれだけ早くごはんも食べられるし心の余裕も生まれるので、私もイライラしたりすることが減りました。きょうは列車で仕事、きょうはおうちで仕事みたいな感じで、息子は『え、お母さん、そんな好きな生き方でいいの』って驚いています。『いいなあ、僕もそんなふうな会社で働きたいなあ』と言っていたのがちょっとうれしかったですね。本人はもう忘れていると思いますけど…」

「家を出る時間が確実に1時間以上遅くなりましたし、帰ってくる時間も同じくらい早くなりました。早く帰ってくればそれだけ早くごはんも食べられるし心の余裕も生まれるので、私もイライラしたりすることが減りました。きょうは列車で仕事、きょうはおうちで仕事みたいな感じで、息子は『え、お母さん、そんな好きな生き方でいいの』って驚いています。『いいなあ、僕もそんなふうな会社で働きたいなあ』と言っていたのがちょっとうれしかったですね。本人はもう忘れていると思いますけど…」

若手社員がなんと6割!

若者や子育て世代にとって魅力のある会社を作ろうという取り組み。

会社の社員構成を聞いてみると、驚きの答えが返ってきました。

社員の数はことしの内定者も含めて164人。

このうち10代と20代がなんと102人。

社員全体の6割以上を若手社員が占めているというのです。

高齢化が進み、人手不足が深刻な建設業界では極めて異例の社員構成です。

さらにこの4年間は、毎年20人前後の新入社員を採用。

小田島さんが社長に就任してからの19年間で、社員の数は4倍近くに増えているといいます。

若手社員を積極的に採用するねらいはどこにあるのでしょうか?

会社の社員構成を聞いてみると、驚きの答えが返ってきました。

社員の数はことしの内定者も含めて164人。

このうち10代と20代がなんと102人。

社員全体の6割以上を若手社員が占めているというのです。

高齢化が進み、人手不足が深刻な建設業界では極めて異例の社員構成です。

さらにこの4年間は、毎年20人前後の新入社員を採用。

小田島さんが社長に就任してからの19年間で、社員の数は4倍近くに増えているといいます。

若手社員を積極的に採用するねらいはどこにあるのでしょうか?

小田島社長

「今の若い世代は世の中のためになることにものすごくモチベーションを感じるんですね。人の役に立ちたいと真剣に言っている若い人がいるってことはすばらしいし、そういう人たちを輝かせるのが僕たちの役割だと思っています」

「今の若い世代は世の中のためになることにものすごくモチベーションを感じるんですね。人の役に立ちたいと真剣に言っている若い人がいるってことはすばらしいし、そういう人たちを輝かせるのが僕たちの役割だと思っています」

くじ引きで座席を決める?

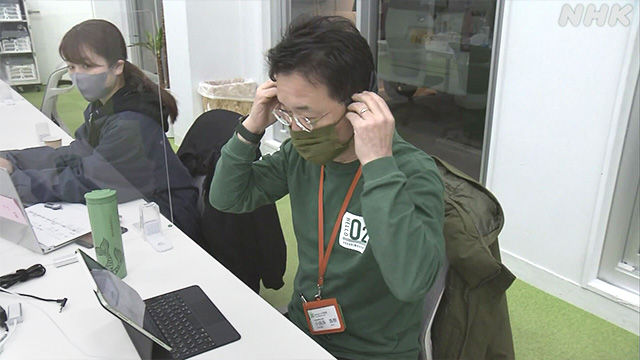

会社のオフィスをのぞいてみると、地方の建設会社のイメージを覆す空間が広がっていました。

おそろいのTシャツやパーカーを着て、開放感のある空間で働く若手社員たち。

まるで都心のスタートアップ企業のようです。

おそろいのTシャツやパーカーを着て、開放感のある空間で働く若手社員たち。

まるで都心のスタートアップ企業のようです。

固定の座席を廃止し、フリーデスク制を導入する会社は増えてきていますが、この会社はその一歩先。

毎日、くじ引きを行って座席を決めているのです。

社内の風通しをよくすることでお互いの業務内容を理解し、誰にでも相談しやすい環境をつくることがねらいだといいます。

毎日、くじ引きを行って座席を決めているのです。

社内の風通しをよくすることでお互いの業務内容を理解し、誰にでも相談しやすい環境をつくることがねらいだといいます。

女性社員

「毎回、組み合わせというか関わる人が変わるので、コミュニケーションが増えています」

「毎回、組み合わせというか関わる人が変わるので、コミュニケーションが増えています」

くじ引きには社長の小田島さんも参加。

オフィスに社長室はなく、時には社長と隣の席になることもあるんだとか…。

オフィスに社長室はなく、時には社長と隣の席になることもあるんだとか…。

Q:社長の隣って緊張しませんか?

女性社員「(隣は)いやですね」

小田島社長「俺に向かっていやですって言うのがすごいでしょ」

女性社員「緊張しますね。でもしょうがないかと思って」

女性社員「(隣は)いやですね」

小田島社長「俺に向かっていやですって言うのがすごいでしょ」

女性社員「緊張しますね。でもしょうがないかと思って」

飲み会も会社のおごり?

社内で進められるさまざまな改革。

実は若手社員たちのアイデアが生かされています。

実は若手社員たちのアイデアが生かされています。

その鍵となっているのが、感染対策を徹底し、時にはオンラインも活用しながら定期的に開催している懇親会です。

懇親会には小田島さんも参加。

夜の飲み会は半額、10代の若手社員も参加する昼のランチ会の場合は全額を会社が負担します。

参加した社員は今、関心のあることについて1分間のスピーチ。

若手社員がどんな働き方を望んでいるのか直接、本音を聞くことで、若手の価値観をくみ取りたいというねらいがあります。

懇親会には小田島さんも参加。

夜の飲み会は半額、10代の若手社員も参加する昼のランチ会の場合は全額を会社が負担します。

参加した社員は今、関心のあることについて1分間のスピーチ。

若手社員がどんな働き方を望んでいるのか直接、本音を聞くことで、若手の価値観をくみ取りたいというねらいがあります。

小田島社長

「若手の意見というか、若い世代のモチベーションが上がることはどんなことなのか。常にアンテナ張って聞いていかないといけないし、時代に合わなくなってきたものはどんどん積極的に変えていっています。ただ、飲み会に長居はしない。1時間たったら僕は帰るし、絶対に二次会には行かないようにしています。社長が社員を引きずり回すから、会社の飲み会がいやになっちゃうんですよね」

「若手の意見というか、若い世代のモチベーションが上がることはどんなことなのか。常にアンテナ張って聞いていかないといけないし、時代に合わなくなってきたものはどんどん積極的に変えていっています。ただ、飲み会に長居はしない。1時間たったら僕は帰るし、絶対に二次会には行かないようにしています。社長が社員を引きずり回すから、会社の飲み会がいやになっちゃうんですよね」

若手のアイデアを生かせ

こうした若手社員のアイデアを取り入れて実施しているのが、終業後のオンライン勉強会です。

参加は任意で、プログラミングや経理業務に詳しい社員が講師をつとめます。

勉強会の内容は若手の興味や関心に合わせて充実させることにしていて、時には資産運用やワークライフバランスについての専門家を招いて話を聞くこともあります。

参加は任意で、プログラミングや経理業務に詳しい社員が講師をつとめます。

勉強会の内容は若手の興味や関心に合わせて充実させることにしていて、時には資産運用やワークライフバランスについての専門家を招いて話を聞くこともあります。

入社3年目の男性社員

「社長は若い人の意見をどんどん取り入れる感じで、私の同期が社長に直接言って、方針やルールが変わったりということがありました。残業時間もだいぶ減ったと思います」

「社長は若い人の意見をどんどん取り入れる感じで、私の同期が社長に直接言って、方針やルールが変わったりということがありました。残業時間もだいぶ減ったと思います」

会社では、これから結婚や子育てなどのライフイベントを迎える若手社員が多くなります。

今後は社内に託児スペースを設けることを検討していて、子育て中の社員が働きやすい環境をさらに整えたいとしています。

「地元・岩手から“働く楽しさ”を発信したい」それが小田島さんの思いです。

今後は社内に託児スペースを設けることを検討していて、子育て中の社員が働きやすい環境をさらに整えたいとしています。

「地元・岩手から“働く楽しさ”を発信したい」それが小田島さんの思いです。

小田島社長

「建設業という手段を通じて人を育てるのが僕の理想です。若い世代の人間が喜ぶ顔が見たい。若者が笑顔でいることが僕の大きなエネルギーになっていて、人が育っていくのを見たいからやっているようなものです。建設業は手段にすぎないんですよね。そして一番は、東京に負けない人を作りたいですね。『働くんだったら岩手』だとか『働くんだったらこっちのほうがおもしろいや』と地元の子どもたちが言ってくれるような会社を本当に作りたいと思っています」

「建設業という手段を通じて人を育てるのが僕の理想です。若い世代の人間が喜ぶ顔が見たい。若者が笑顔でいることが僕の大きなエネルギーになっていて、人が育っていくのを見たいからやっているようなものです。建設業は手段にすぎないんですよね。そして一番は、東京に負けない人を作りたいですね。『働くんだったら岩手』だとか『働くんだったらこっちのほうがおもしろいや』と地元の子どもたちが言ってくれるような会社を本当に作りたいと思っています」

“選ばれる会社” そのヒントは

今回の取材で印象に残ったのが、多くの社員がとにかく楽しそうに働いている様子でした。

そして、親子ほどに年が離れた若手社員が、小田島さんのことを「社長」ではなく「直樹さん」と親しみを込めて呼んでいることにも驚かされました。

小田島さんが強調していたのは「自由な働き方をしたほうが、一人一人の生産性は上がる」ということ。

社員とコミュニケーションを重ね、多様な意見や価値観を取り入れ、そしてそれが社員のモチベーションや業績の向上につながっていく。

「変革を重ねることで生み出される好循環」。人手不足が深刻な地方で、“選ばれる会社”“生き残る会社”になるためのヒントが隠されていると感じました。

そして、親子ほどに年が離れた若手社員が、小田島さんのことを「社長」ではなく「直樹さん」と親しみを込めて呼んでいることにも驚かされました。

小田島さんが強調していたのは「自由な働き方をしたほうが、一人一人の生産性は上がる」ということ。

社員とコミュニケーションを重ね、多様な意見や価値観を取り入れ、そしてそれが社員のモチベーションや業績の向上につながっていく。

「変革を重ねることで生み出される好循環」。人手不足が深刻な地方で、“選ばれる会社”“生き残る会社”になるためのヒントが隠されていると感じました。

盛岡放送局記者

二宮舞子

平成29年入局

愛媛県出身

警察や行政担当を経て

現在は福祉や経済、

東日本大震災をテーマに取材

二宮舞子

平成29年入局

愛媛県出身

警察や行政担当を経て

現在は福祉や経済、

東日本大震災をテーマに取材