オミクロン株を迎え撃て “保健所から地域へ”

ことしこそは平穏な日常を取り戻したいと強く願った新しい年の幕開け。その切なる思いを打ち砕くかのように世界で猛威を振るうのが、新型コロナウイルスの「オミクロン株」です。

ワクチンや経口薬などの対策も進んでいますが、その特徴はまだ十分にわかっておらず、国内でどのような影響をもたらすのか予断を許さない状態です。このまま感染が拡大すれば、病院がいっぱいになって入院できず、自宅にとどまらざるをえない厳しい状態が再び生まれるのではないか。そんな不安を抱える人も少なくないと思います。

その不安に向き合い、解消しようとする動きが徐々に広がりをみせています。

キーワードは「保健所から地域へ」です。

(社会部・小林さやか)

ワクチンや経口薬などの対策も進んでいますが、その特徴はまだ十分にわかっておらず、国内でどのような影響をもたらすのか予断を許さない状態です。このまま感染が拡大すれば、病院がいっぱいになって入院できず、自宅にとどまらざるをえない厳しい状態が再び生まれるのではないか。そんな不安を抱える人も少なくないと思います。

その不安に向き合い、解消しようとする動きが徐々に広がりをみせています。

キーワードは「保健所から地域へ」です。

(社会部・小林さやか)

正月返上の最前線

去年の12月24日、クリスマスイブの東京・品川区保健所。

保健予防課長を務める鷹箸右子医師は、区内を奔走していました。オミクロン株の濃厚接触者の自宅を回って、検体を採取するためです。

オミクロン株の水際対策として、政府は感染者と同じ飛行機に乗っていた人全員を濃厚接触者に認定、14日間にわたって宿泊療養施設や自宅にとどまるよう要請しました。さらに入国後3回のPCR検査を受けることを求めたため、各地の保健所の職員が個別訪問して、検体を回収する作業が生じました。

12月27日から機内の濃厚接触者の範囲は感染者の前後2列に縮小されたものの、この日、品川区内だけで自宅にいる濃厚接触者は66人にのぼりました。

このため課長みずから検体を採取して回収。

さらに区内でもオミクロン株の感染者が初めて確認され、年末年始も連日10人以上の職員が出勤して、休みなしの対応を迫られる事態となったのです。

保健予防課長を務める鷹箸右子医師は、区内を奔走していました。オミクロン株の濃厚接触者の自宅を回って、検体を採取するためです。

オミクロン株の水際対策として、政府は感染者と同じ飛行機に乗っていた人全員を濃厚接触者に認定、14日間にわたって宿泊療養施設や自宅にとどまるよう要請しました。さらに入国後3回のPCR検査を受けることを求めたため、各地の保健所の職員が個別訪問して、検体を回収する作業が生じました。

12月27日から機内の濃厚接触者の範囲は感染者の前後2列に縮小されたものの、この日、品川区内だけで自宅にいる濃厚接触者は66人にのぼりました。

このため課長みずから検体を採取して回収。

さらに区内でもオミクロン株の感染者が初めて確認され、年末年始も連日10人以上の職員が出勤して、休みなしの対応を迫られる事態となったのです。

品川区保健所・鷹箸右子 保健予防課長

「第5波も落ち着いてきて、ことしの年末年始は穏やかに過ごせると思ったのですが、そうは問屋がおろさなかった。濃厚接触者の対応ですでにいっぱいで、ここに市中感染がさらに広がっていったらとても今の人数で間に合わない。国民、都民を守るという使命感でやってますが…」

「第5波も落ち着いてきて、ことしの年末年始は穏やかに過ごせると思ったのですが、そうは問屋がおろさなかった。濃厚接触者の対応ですでにいっぱいで、ここに市中感染がさらに広がっていったらとても今の人数で間に合わない。国民、都民を守るという使命感でやってますが…」

悪夢再び?高まる懸念

医療設備のない「自宅」に多くの感染者や濃厚接触者が存在する事態。実は去年、多くの地域が経験しています。

変異株が猛威を振るった感染の波。関西や北海道では春の第4波、関東では夏の第5波です。感染者が爆発的に増えて病床がひっ迫し、症状が重い人でも入院できずに自宅で待機せざるをえない状況が起きたのです。

現時点はオミクロン株の感染者は原則、入院できていますが、あの時の“悪夢”がまた繰り返される可能性もあると危機感を抱いている人がいます。

変異株が猛威を振るった感染の波。関西や北海道では春の第4波、関東では夏の第5波です。感染者が爆発的に増えて病床がひっ迫し、症状が重い人でも入院できずに自宅で待機せざるをえない状況が起きたのです。

現時点はオミクロン株の感染者は原則、入院できていますが、あの時の“悪夢”がまた繰り返される可能性もあると危機感を抱いている人がいます。

千葉県船橋市で、訪問医療を専門に行っている稲次忠介医師です。

稲次医師の危惧の原点は去年8月。いつもの往診先に向かう車中で突然かかってきた地元の保健所からの電話でした。自宅療養者に対する往診の依頼です。

稲次医師の危惧の原点は去年8月。いつもの往診先に向かう車中で突然かかってきた地元の保健所からの電話でした。自宅療養者に対する往診の依頼です。

稲次医師は、それまで新型コロナウイルス患者の診察を行ったことはありませんでした。

しかし、その場で引き受けて患者の自宅に駆けつけてみると、そこで目のあたりにしたのは、酸素ボンベの残量がつきているのに入院先が見つからず救急車が何時間も待機している自宅療養者の厳しい現実でした。

さらに隣の市からも依頼が相次ぎ、対応を迫られたと言います。

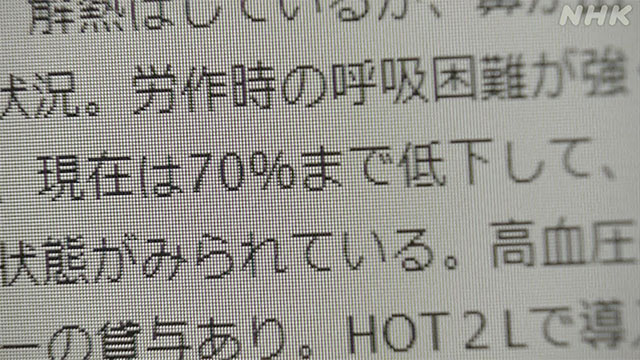

中でも稲次医師が忘れられないのが、60代の男性患者です。

保健所から比較的軽症だと聞いて往診しましたが、少し動くと血液中の酸素飽和度が70%台にまで下がる危険な状態に陥っていたといいます。

しかし、その場で引き受けて患者の自宅に駆けつけてみると、そこで目のあたりにしたのは、酸素ボンベの残量がつきているのに入院先が見つからず救急車が何時間も待機している自宅療養者の厳しい現実でした。

さらに隣の市からも依頼が相次ぎ、対応を迫られたと言います。

中でも稲次医師が忘れられないのが、60代の男性患者です。

保健所から比較的軽症だと聞いて往診しましたが、少し動くと血液中の酸素飽和度が70%台にまで下がる危険な状態に陥っていたといいます。

この時、男性は発症から9日目。1人暮らしの男性を守り切れないと、保健所に男性の入院を強く訴えました。

しかし、入院先が見つからないままその3日後。男性は自宅の廊下で倒れ、亡くなっているのが発見されました。前日まで稲次医師は往診や電話での対応を続けていたといいます。

しかし、入院先が見つからないままその3日後。男性は自宅の廊下で倒れ、亡くなっているのが発見されました。前日まで稲次医師は往診や電話での対応を続けていたといいます。

悠翔会在宅クリニック船橋 稲次忠介院長

「痛恨の一例でした。僕らも往診に入ることができて、本来なら助けられた命だったのかなと。やはり早急に入院できる対応が必要だった。この時期、患者数がピークだったので、保健所も難しかったとは思うが、見守りがない1人暮らしの方は特に早く対応しないといけなかった。もうちょっと迅速に対応してあげられていたら見守りが強化されていたら、打開策があったのかなと思う」

「痛恨の一例でした。僕らも往診に入ることができて、本来なら助けられた命だったのかなと。やはり早急に入院できる対応が必要だった。この時期、患者数がピークだったので、保健所も難しかったとは思うが、見守りがない1人暮らしの方は特に早く対応しないといけなかった。もうちょっと迅速に対応してあげられていたら見守りが強化されていたら、打開策があったのかなと思う」

なぜ保健所がひっ迫するのか

自宅で患者が亡くなるという最悪の事態を防ぐにはどうすればいいのか。稲次医師は、現在の保健所の業務にそのカギがあると考えています。

第5波の時、保健所から稲次医師にもたらされた患者の情報は少なく、患者の状態の把握が不十分だった上、在宅での酸素吸入に必要な機材の手配もみずから行わざるをえないなど、保健所と地域の医師との連携が十分にとれない状態だったといいます。

第5波の時、保健所から稲次医師にもたらされた患者の情報は少なく、患者の状態の把握が不十分だった上、在宅での酸素吸入に必要な機材の手配もみずから行わざるをえないなど、保健所と地域の医師との連携が十分にとれない状態だったといいます。

悠翔会在宅クリニック船橋 稲次忠介院長

「訪問診療や在宅での酸素投与とは何かということも理解せず、患者を紹介してくる姿に違和感を覚えました。保健所は地域に根ざしたサービスをうたっているのに、丸投げ、お任せの姿勢に見えてしまった」

「訪問診療や在宅での酸素投与とは何かということも理解せず、患者を紹介してくる姿に違和感を覚えました。保健所は地域に根ざしたサービスをうたっているのに、丸投げ、お任せの姿勢に見えてしまった」

新型コロナウイルスに感染した場合、入院の調整は原則として保健所が行うことが法律では定められています。

しかし、隔離が必要な感染症の患者が入院できず、自宅で療養することになった場合誰が医療的な対応を担うのか明確には規定されていませんでした。このため保健所がこれまで経験したことのない自宅療養者の支援を担わざるを得なくなり、業務がひっ迫したのです。

首都圏のある保健所の所長は「軽症者への対応が遅れる中で症状が悪化し、さらに業務が倍々に増えるという悪循環を生み出した」と振り返ります。

この経験を踏まえ、稲次医師は、保健所がすべて医療の調整を担当するのではなく、地域全体で患者を支える仕組みを早急に整える必要性を痛感したといいます。

しかし、隔離が必要な感染症の患者が入院できず、自宅で療養することになった場合誰が医療的な対応を担うのか明確には規定されていませんでした。このため保健所がこれまで経験したことのない自宅療養者の支援を担わざるを得なくなり、業務がひっ迫したのです。

首都圏のある保健所の所長は「軽症者への対応が遅れる中で症状が悪化し、さらに業務が倍々に増えるという悪循環を生み出した」と振り返ります。

この経験を踏まえ、稲次医師は、保健所がすべて医療の調整を担当するのではなく、地域全体で患者を支える仕組みを早急に整える必要性を痛感したといいます。

悠翔会在宅クリニック船橋 稲次忠介院長

「保健所だけで対応するのは限界があるし、有志の医師だけで地域を守るのも限界がある。医療従事者が『誰かがやってくれる』ではなくて、『自分たちが診る』という姿勢にならないと危機は乗り切れない。今のうちに保健所が地域の医師の意見を聞いて、地域で患者を守る体制をつくらなければいけない」

「保健所だけで対応するのは限界があるし、有志の医師だけで地域を守るのも限界がある。医療従事者が『誰かがやってくれる』ではなくて、『自分たちが診る』という姿勢にならないと危機は乗り切れない。今のうちに保健所が地域の医師の意見を聞いて、地域で患者を守る体制をつくらなければいけない」

自宅療養者を地域で守る

稲次医師が訴える「保健所と地域の連携」。それをいち早く進めているのが、冒頭、ご紹介した東京の品川区保健所です。

品川区でも去年8月は1日の自宅療養者の数が最大218人に上りました。保健所は通常の2倍の職員で対応しても追いつかない状態に陥りました。

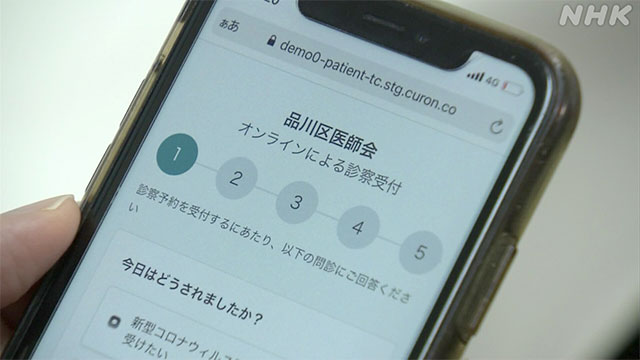

こうした保健所を支えようと動き出したのが、地元の医師会の医師たちでした。地域のクリニックの開業医などが、オンラインで自宅療養者を診察する取り組みを提唱したのです。

品川区でも去年8月は1日の自宅療養者の数が最大218人に上りました。保健所は通常の2倍の職員で対応しても追いつかない状態に陥りました。

こうした保健所を支えようと動き出したのが、地元の医師会の医師たちでした。地域のクリニックの開業医などが、オンラインで自宅療養者を診察する取り組みを提唱したのです。

これまで保健所は患者が発生すると、個別に聞き取りや入院先の調整、往診医の手配や薬局との調整などを一手に行っていました。

この個別のマッチングに膨大な手間がかかっていたのです。

品川区の医師たちが考えたのは、地域の医師によるオンライン診療を入り口に、薬局との調整や日々の健康観察など、保健所の業務の一部を、地域全体で引き受けようという仕組みです。

この個別のマッチングに膨大な手間がかかっていたのです。

品川区の医師たちが考えたのは、地域の医師によるオンライン診療を入り口に、薬局との調整や日々の健康観察など、保健所の業務の一部を、地域全体で引き受けようという仕組みです。

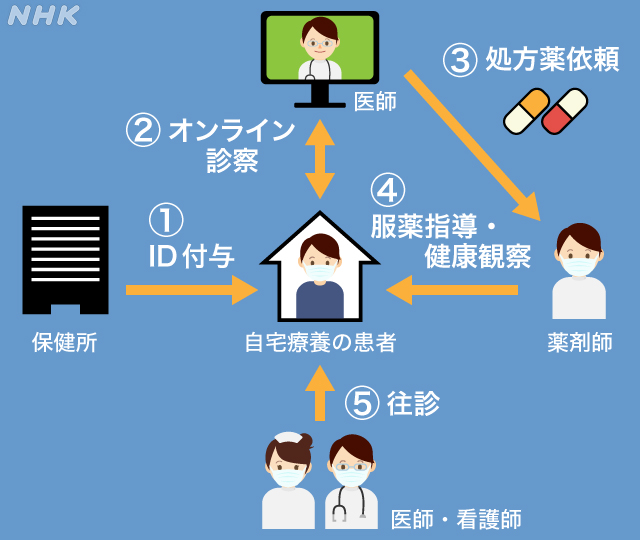

その手順をまとめると次のようになります。

1. 自宅療養の患者に、保健所から、オンライン診療にログインするIDが伝えられる

2. 患者がログインすると、オンライン上に交代で待機している地域の医師が診察

3. 医師が担当薬局に処方箋をFAXし、薬剤師が薬を自宅に配達

4. 薬を届けた薬剤師が、薬の飲み方の指導に合わせて、日々の健康状態を聞き取り

5. 必要と判断されたら地域の医師や看護師などが往診

2. 患者がログインすると、オンライン上に交代で待機している地域の医師が診察

3. 医師が担当薬局に処方箋をFAXし、薬剤師が薬を自宅に配達

4. 薬を届けた薬剤師が、薬の飲み方の指導に合わせて、日々の健康状態を聞き取り

5. 必要と判断されたら地域の医師や看護師などが往診

品川区薬剤師会 加藤肇会長

「薬の飲み方の指導に合わせて、患者さんの健康状態の把握や、ちゃんと食事がとれているかなど生活の困ったことも伺うことができる。この夏、保健所はパンク寸前の状態の中でやっていたので、私たち薬剤師が健康観察を担えば、保健師さんの手助けになるのではないかと考えました」

「薬の飲み方の指導に合わせて、患者さんの健康状態の把握や、ちゃんと食事がとれているかなど生活の困ったことも伺うことができる。この夏、保健所はパンク寸前の状態の中でやっていたので、私たち薬剤師が健康観察を担えば、保健師さんの手助けになるのではないかと考えました」

品川区医師会 三浦和裕理事

「早期から治療できるようになりますので、病院はより重症患者の治療に専念できます。また、保健所にとっては、マッチングが楽になり、濃厚接触者の調査に時間を割くことができ、感染の防御にもつながる。地域一体となって、それぞれがやるべきことを分担する好循環ができたと思います」

「早期から治療できるようになりますので、病院はより重症患者の治療に専念できます。また、保健所にとっては、マッチングが楽になり、濃厚接触者の調査に時間を割くことができ、感染の防御にもつながる。地域一体となって、それぞれがやるべきことを分担する好循環ができたと思います」

これまで感染対策が難しいと、新型コロナウイルスの患者の診察に抵抗を感じる医師もいましたが、オンライン診療なら感染の不安がないと、参加する医師は徐々に広がり18人に増えました。

さらに区内の医師や看護師、薬剤師などを対象に研修会も開催し、すそ野を広げようとしています。

さらに区内の医師や看護師、薬剤師などを対象に研修会も開催し、すそ野を広げようとしています。

研修に参加した医師

「保健所、病院、われわれのような一般の医療機関と三者の間で、お互いの顔が見える関係で意思疎通できて、勉強になりました。区民のためにみんなで頑張っていきたい」

「保健所、病院、われわれのような一般の医療機関と三者の間で、お互いの顔が見える関係で意思疎通できて、勉強になりました。区民のためにみんなで頑張っていきたい」

研修に参加した医師

「病院の先生だけが苦労するんじゃなくて、われわれも同じ医師。みんなで一丸となってやるために、多くの人が参加すべきだと思いました。開業医ができることは限られているけどベストを尽くそうと思います」

「病院の先生だけが苦労するんじゃなくて、われわれも同じ医師。みんなで一丸となってやるために、多くの人が参加すべきだと思いました。開業医ができることは限られているけどベストを尽くそうと思います」

品川区保健所は地域が支えるこの仕組みがあれば、オミクロン株を迎え撃つことができるのではないかと期待しています。

品川区保健所・鷹箸右子 保健予防課長

「保健所だけで患者に対応しようとしても無理なので、無理なところは得意な方の手を借りる。もともと患者の在宅医療を支えるのは、地域の医師や看護師の得意分野なので、もし、自宅療養者が増えてもいろんな職種でしっかり対応していけるだろうと思っています」

「保健所だけで患者に対応しようとしても無理なので、無理なところは得意な方の手を借りる。もともと患者の在宅医療を支えるのは、地域の医師や看護師の得意分野なので、もし、自宅療養者が増えてもいろんな職種でしっかり対応していけるだろうと思っています」

国・自治体主導で地域との連携を

オミクロン株の感染が全国で急速に拡大しつつあるいま、悪夢を繰り返さないために何ができるのか。多くの自治体が問われています。

そのキーワードの一つが「保健所から地域へ」にあることは間違いありません。

第5波では、もともと、行政や保健所と地域の医療機関との連携が進んでいる地域では、コロナの対応も比較的うまく機能しましたが、そうではない地域との差は大きかったと指摘されています。

厚生労働省も各都道府県に対し、地域の医療機関との連携について計画を策定するよう求め、およそ3万4000の医療機関と連携する体制を構築したと発表。品川区のような連携も進みつつあります。

しかし、医療機関をただリストアップしただけでは、機能しません。地域によって異なる病院や医師の数、住民の年齢層や生活習慣など個別の事情に応じて誰がどのように連携を行うのか。

国や自治体が主導して、地域の実情を知る医師や薬剤師などとのきめの細かい連携の仕組みを、一刻も早く作り上げるべき時に来ています。

そのキーワードの一つが「保健所から地域へ」にあることは間違いありません。

第5波では、もともと、行政や保健所と地域の医療機関との連携が進んでいる地域では、コロナの対応も比較的うまく機能しましたが、そうではない地域との差は大きかったと指摘されています。

厚生労働省も各都道府県に対し、地域の医療機関との連携について計画を策定するよう求め、およそ3万4000の医療機関と連携する体制を構築したと発表。品川区のような連携も進みつつあります。

しかし、医療機関をただリストアップしただけでは、機能しません。地域によって異なる病院や医師の数、住民の年齢層や生活習慣など個別の事情に応じて誰がどのように連携を行うのか。

国や自治体が主導して、地域の実情を知る医師や薬剤師などとのきめの細かい連携の仕組みを、一刻も早く作り上げるべき時に来ています。

社会部 記者

小林さやか

2007年入局

北九州局・福岡局を経て

2019年から厚生労働省担当

介護・子育てなどを主に取材

小林さやか

2007年入局

北九州局・福岡局を経て

2019年から厚生労働省担当

介護・子育てなどを主に取材