56歳 ひきこもり衰弱死 ~父と息子すれ違いの果てに~

「伸一さん」は30年以上にわたってひきこもり続けていた。

56歳で一人、家の中で亡くなった。栄養失調による衰弱死だった。

亡くなる10日前まで訪問していた自治体職員に、伸一さんはこう繰り返していた。

「父から、とにかく経済を安定させるように言われていた。出来るだけ早く健康を取り戻して、仕事に就きたいと思います。努力して」

空き家となった自宅からは、伸一さんの父が長年書き記していた日記が見つかった。

そこには、息子の将来を案じ続けた父親と、父の言葉にとらわれ続けながら、まじめに生きようともがいた息子の姿が記されていた。(社会番組部ディレクター 森田智子)

56歳で一人、家の中で亡くなった。栄養失調による衰弱死だった。

亡くなる10日前まで訪問していた自治体職員に、伸一さんはこう繰り返していた。

「父から、とにかく経済を安定させるように言われていた。出来るだけ早く健康を取り戻して、仕事に就きたいと思います。努力して」

空き家となった自宅からは、伸一さんの父が長年書き記していた日記が見つかった。

そこには、息子の将来を案じ続けた父親と、父の言葉にとらわれ続けながら、まじめに生きようともがいた息子の姿が記されていた。(社会番組部ディレクター 森田智子)

長年のひきこもり 自宅で衰弱していた伸一さん

「何かマネキンの手みたいなものが落ちていると思ったら、やせ細った兄の亡骸(なきがら)でした」

空き家となった実家の管理をしている、伸一さんの2歳年下の弟・二郎さん。

3年前の冬、市役所からの連絡を受けて久しぶりに足を踏み入れた。

かつて家族が居間として使っていた1階の部屋で、兄はゴミに埋もれて亡くなっていた。

低栄養、低体温による衰弱死だった。

3年前の冬、市役所からの連絡を受けて久しぶりに足を踏み入れた。

かつて家族が居間として使っていた1階の部屋で、兄はゴミに埋もれて亡くなっていた。

低栄養、低体温による衰弱死だった。

兄・伸一さんは、20代の頃から家にひきこもるようになった。10年前に両親が亡くなった後は一人で暮らしていた。

兄弟は疎遠になり連絡を取り合うこともなかったという。

兄弟は疎遠になり連絡を取り合うこともなかったという。

父が書き記していた「理想の家族像」と「現実」

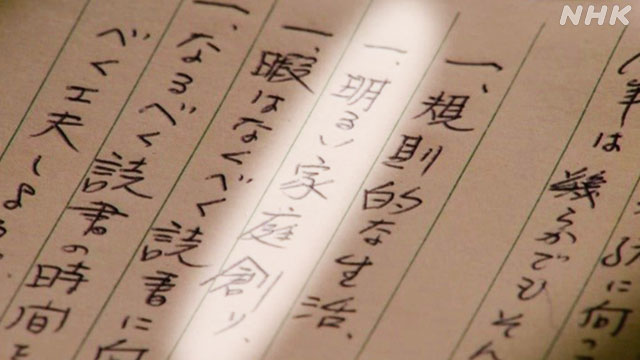

伸一さんの死後、家の片づけをする中で、父の吉之さんが書き続けていた35年分の日記が見つかった。

父が思い描いていた理想の家族像と、人生にもがき、ひきこもる息子に対する苦悩が、日々刻まれていた。

父が思い描いていた理想の家族像と、人生にもがき、ひきこもる息子に対する苦悩が、日々刻まれていた。

書き出しは1972年。父・吉之さんが40歳、伸一さんが10歳、二郎さんが8歳の頃。

一番初めのページには、父親としての決意がつづられていた。

一番初めのページには、父親としての決意がつづられていた。

(父の日記)

「望みたきこと、願い事はたくさんある。意思の永続に向かって、努力するのみと思う」

「望みたきこと、願い事はたくさんある。意思の永続に向かって、努力するのみと思う」

そして、ある目標を掲げていた。

(父の日記)

「一、規則的な生活 一、明るい家庭創り」

「一、規則的な生活 一、明るい家庭創り」

最初の数年、日記には当時どこにでもあったであろう4人家族の暮らしがつづられていた。

大手製鉄メーカーに勤務する父親と、専業主婦の母親、そして、2歳違いの2人の息子たち。家族揃っての初詣や誕生日のお祝い。キャッチボール。親子での入浴。

平穏な家族の日常がそこにはあった。

大手製鉄メーカーに勤務する父親と、専業主婦の母親、そして、2歳違いの2人の息子たち。家族揃っての初詣や誕生日のお祝い。キャッチボール。親子での入浴。

平穏な家族の日常がそこにはあった。

(父の日記)

「伸一、誕生日。昼にケーキ、夕食は手製のスシで祝う」「3時、二郎帰る。キャッチボールを30分ほどやる。二郎、だいぶうまくなった」「夕方また、子どもと遊ぶ。バトミントンとの羽根よくはずみ面白い。子どもがこうして対等に相手のできるようになったことは、うれしい」

「これから伸一の英語を少し教えようと思うので、夕飯は酒を飲まず。これから出来得る限り、こうしたことをやってみたいと思う」

「伸一、誕生日。昼にケーキ、夕食は手製のスシで祝う」「3時、二郎帰る。キャッチボールを30分ほどやる。二郎、だいぶうまくなった」「夕方また、子どもと遊ぶ。バトミントンとの羽根よくはずみ面白い。子どもがこうして対等に相手のできるようになったことは、うれしい」

「これから伸一の英語を少し教えようと思うので、夕飯は酒を飲まず。これから出来得る限り、こうしたことをやってみたいと思う」

進路をめぐって積み重なった 父子のすれ違い

父子の関係に陰りが見え始めたのは、伸一さんが大学受験を迎えた1980年頃だった。

受験戦争が過熱し「偏差値」や「学歴」を追い求めた時代。

伸一さんは「好きな英語の勉強をしたい」と英文科のある大学を目指したものの、成績は伸び悩み、浪人生活を送ることとなる。

自信を失った様子の伸一さんに、吉之さんはもどかしさを抱いていた。

受験戦争が過熱し「偏差値」や「学歴」を追い求めた時代。

伸一さんは「好きな英語の勉強をしたい」と英文科のある大学を目指したものの、成績は伸び悩み、浪人生活を送ることとなる。

自信を失った様子の伸一さんに、吉之さんはもどかしさを抱いていた。

(父の日記)

「伸一、今日より予備校に通う。なんとなく伸一疲れた様子。半年の授業料が20万。通学の定期も入れると半年で27万くらいになるだろう。それでも喜んで行ってくれるなら親も何とか慰めになるのだが、そんな様子もない。勉強するも、いやいや仕事に就くか、それもいや一体どうしたらいいのだろう。本人の気持ちが一向にわからん。」

「伸一、今日より予備校に通う。なんとなく伸一疲れた様子。半年の授業料が20万。通学の定期も入れると半年で27万くらいになるだろう。それでも喜んで行ってくれるなら親も何とか慰めになるのだが、そんな様子もない。勉強するも、いやいや仕事に就くか、それもいや一体どうしたらいいのだろう。本人の気持ちが一向にわからん。」

その後も3年連続して、志望の大学に合格することができなかった伸一さん。

見かねた吉之さんは、進学を諦めて自立するよう求めるようになっていった。

見かねた吉之さんは、進学を諦めて自立するよう求めるようになっていった。

(父の日記)

「就職か学校かで朝、伸一と話し込む。大学入試もう3回も失敗、一流大学を狙って失敗し、もう一回というならわからないでもない。しかし三流、四流の大学で失敗し、又来年とはあまりにも自分を知らなすぎる。やはり、この辺で就職と考えるのが妥当と思う」

「就職か学校かで朝、伸一と話し込む。大学入試もう3回も失敗、一流大学を狙って失敗し、もう一回というならわからないでもない。しかし三流、四流の大学で失敗し、又来年とはあまりにも自分を知らなすぎる。やはり、この辺で就職と考えるのが妥当と思う」

伸一さんは父に勧められるまま、公務員などの安定した仕事に就こうとした。

しかし思うようにいかず、高額な百科事典の訪問販売をする非正規の職に就いた。

住宅地図を片手に家々を訪問するなど、1冊でも多く売ろうと努力を重ねたが、営業成績がふるわず、すぐに職を追われてしまった。

しかし思うようにいかず、高額な百科事典の訪問販売をする非正規の職に就いた。

住宅地図を片手に家々を訪問するなど、1冊でも多く売ろうと努力を重ねたが、営業成績がふるわず、すぐに職を追われてしまった。

21歳の時、医療事務の正社員の仕事が見つかるが、伸一さんは満足していなかったのか、しばらく職探しを続ける。しかしその様子が、父には理解できなかった。

(父の日記)

「せっかく病院のほうの就職がきまりかけているのにまた、職安に行ったとか、何が不満でいるのか。世の中を甘く見ていること。親の心配は尽きない」

「せっかく病院のほうの就職がきまりかけているのにまた、職安に行ったとか、何が不満でいるのか。世の中を甘く見ていること。親の心配は尽きない」

子どもに「安定」と「よりよい暮らし」を期待した父

伸一さんに自立を求めた父・吉之さん。思いの背景には、苦労の末に安定した暮らしを手に入れたという自負があった。

14歳で終戦を迎えた後、新潟から上京。働きながら夜間高校を卒業し、職を渡り歩いた後に製鉄メーカーの工員に登用された。

14歳で終戦を迎えた後、新潟から上京。働きながら夜間高校を卒業し、職を渡り歩いた後に製鉄メーカーの工員に登用された。

一億総中流と言われた高度経済成長期のまっただ中。努力をすれば、誰もが豊かになれると、誰もが信じた時代だった。

吉之さんは子どもたちに、好きなだけ勉強に打ち込み、よりよい暮らしを手に入れてほしいと期待していた。

吉之さんの甥の英夫さんは、父親として子どもたちに接する吉之さんの姿をよく覚えていた。

吉之さんは子どもたちに、好きなだけ勉強に打ち込み、よりよい暮らしを手に入れてほしいと期待していた。

吉之さんの甥の英夫さんは、父親として子どもたちに接する吉之さんの姿をよく覚えていた。

吉之さんの甥 英夫さん

「いつも穏やかな人でした。子どもの頃に二郎君や伸一君と一緒に海に連れて行ってくれたり。ごく普通のお父さんと子ども、どこにでもあるような風景でした」

「いつも穏やかな人でした。子どもの頃に二郎君や伸一君と一緒に海に連れて行ってくれたり。ごく普通のお父さんと子ども、どこにでもあるような風景でした」

印象に残っているのは、文学全集や経済学などの難解な本を読み込み、独学で知識を得ようと努力をし続ける姿だった。

甥 英夫さん

「吉之さんは、夜学に通いながら頑張った人だったから、意地みたいなのがあったのかもしれない。一方で厳格というか、求める理想があって、それを感じた伸一君はそれが重たかったのかもしれない」

「吉之さんは、夜学に通いながら頑張った人だったから、意地みたいなのがあったのかもしれない。一方で厳格というか、求める理想があって、それを感じた伸一君はそれが重たかったのかもしれない」

過酷な勤務 「生きていてもおもしろくない」

息子の伸一さんは、採用された小さな診療所の事務員として働き始めた。

そこで待っていたのは夜間の救急対応なども行う過酷な勤務だった。

当時の同僚に話を聞くと、夜遅くまで保険請求の作業をしたり、土日出勤も当たり前だった中で、まじめに働く伸一さんの姿が印象的だったという。

しかし周囲が忙しくて余裕がない中、職場に溶け込めず「浮いてしまっていたかもしれない」と振りかえっていた。

そこで待っていたのは夜間の救急対応なども行う過酷な勤務だった。

当時の同僚に話を聞くと、夜遅くまで保険請求の作業をしたり、土日出勤も当たり前だった中で、まじめに働く伸一さんの姿が印象的だったという。

しかし周囲が忙しくて余裕がない中、職場に溶け込めず「浮いてしまっていたかもしれない」と振りかえっていた。

当直や残業が続く日々を送るうちに、伸一さんは、精神的に追い込まれていった。

10か月後、伸一さんは職場を去り、その後再び定職に就くことはなかった。

父が求めるままに、安定した暮らしを手に入れようと、もがいていた伸一さん。

1冊のノートに、その心の内をしたためていた。

10か月後、伸一さんは職場を去り、その後再び定職に就くことはなかった。

父が求めるままに、安定した暮らしを手に入れようと、もがいていた伸一さん。

1冊のノートに、その心の内をしたためていた。

伸一さんの手記

「就職、教員、公務員。生きていてもちっとも面白くない。健康さえもないがしろにして、働くだけ働いて、金を貯めて、頭の中はからっぽなのだから」

「就職、教員、公務員。生きていてもちっとも面白くない。健康さえもないがしろにして、働くだけ働いて、金を貯めて、頭の中はからっぽなのだから」

伸一さんがずっと目指していたこと

伸一さん本人は何を望んでいたのか。

自室の学習机には、好きだった英語に関する書籍が並び、留学や外国の暮らしについて調べては、ノートにまとめていた。

机の引き出しには、専門学校のパンフレットが封筒に入ったまましまわれていた。

ロンドンの街並みが表紙で「英語を使った仕事」「海外で働く」といった文字が並んでいた。

自室の学習机には、好きだった英語に関する書籍が並び、留学や外国の暮らしについて調べては、ノートにまとめていた。

机の引き出しには、専門学校のパンフレットが封筒に入ったまましまわれていた。

ロンドンの街並みが表紙で「英語を使った仕事」「海外で働く」といった文字が並んでいた。

弟 二郎さん

「好きな英語を活かして就職先を見つけたいという思いを持っていたようです。私には、横浜港の税関の仕事の求人を見せてくれたりしたこともありました。ただ兄は自分の意思や気持ちをはっきり表に出さない性格でしたので、父にそうした希望を伝えることはなかったんじゃないでしょうか」

「好きな英語を活かして就職先を見つけたいという思いを持っていたようです。私には、横浜港の税関の仕事の求人を見せてくれたりしたこともありました。ただ兄は自分の意思や気持ちをはっきり表に出さない性格でしたので、父にそうした希望を伝えることはなかったんじゃないでしょうか」

息子は「空蝉(うつせみ)のごとし」

働かず、家の外にも出ようとしなくなっていった伸一さん。

父はその存在を、周囲に隠すようになっていった。

父はその存在を、周囲に隠すようになっていった。

(父の日記)

「9時から10時散髪。家のことを何かと聞かれてつらい。伸一のことをなんと話していいのか。なるべく話題にしないようにしてもやはり、聞かれてしまう」

「9時から10時散髪。家のことを何かと聞かれてつらい。伸一のことをなんと話していいのか。なるべく話題にしないようにしてもやはり、聞かれてしまう」

伸一さんは、昼夜逆転した生活を送り、手洗い行動を繰り返すなど、精神的に不安定な状態が続いていた。吉之さんが病院に行くように勧めても、拒み続けていた。

次第に伸一さんは、まともな食事を取らなくなった。

次第に伸一さんは、まともな食事を取らなくなった。

(父の日記)

「伸一、最近は食事時のおかずも食べない。やはり働きのないことが気になっているのか」「伸一が口にするように、生まれてきたくてこの世にあるわけではないとは本当だろう」「親としての責任をまぬがれるわけにはいかないだろう」

「伸一、最近は食事時のおかずも食べない。やはり働きのないことが気になっているのか」「伸一が口にするように、生まれてきたくてこの世にあるわけではないとは本当だろう」「親としての責任をまぬがれるわけにはいかないだろう」

同じ屋根の下に暮らす親子は、ほとんど言葉を交わさなくなった。

昭和から平成と時代が変わり、父も息子も年齢を重ねていくが、状況は変わらなかった。

思いどおりにならない憤りが、時に暴力へと向かっていった。

昭和から平成と時代が変わり、父も息子も年齢を重ねていくが、状況は変わらなかった。

思いどおりにならない憤りが、時に暴力へと向かっていった。

(父の日記)

「伸一、生意気な口答えをしたので、小生カッとなってとうとう手を上げてしまった」

「伸一、生意気な口答えをしたので、小生カッとなってとうとう手を上げてしまった」

吉之さんは、生きる気力を失っているかのように見えた息子の姿を、日記にこう記した。

(父の日記)

「伸一は相変わらず、空蝉のごとし」

「伸一は相変わらず、空蝉のごとし」

当時、大人のひきこもりに関する情報は乏しく、支援窓口などの整備も現在ほど進んではいなかった。どのように対処したらいいかわからないまま、ひきこもる息子を「恥」として捉え、追い詰められていく家族の姿がそこにはあった。

2008年、父・吉之さんはがんを患い77歳で亡くなった。

一緒に暮らしていた伸一さんの母親も、同じ年に亡くなった。

甥の英夫さんは、入院先のホスピスで吉之さんが話した言葉をよく覚えていた。

2008年、父・吉之さんはがんを患い77歳で亡くなった。

一緒に暮らしていた伸一さんの母親も、同じ年に亡くなった。

甥の英夫さんは、入院先のホスピスで吉之さんが話した言葉をよく覚えていた。

吉之さんの甥 英夫さん

「私が吉之さんのトイレを介護したら、そのときに彼は私に向かって“死にたくねえな、死にたくねえな”って言ったんです。何か気になるのって聞いたら、“そりゃそうだよ。伸一のことだよ”と。彼自身が関わり方を反省しているというか、悔いを持っているような印象をもちました」

「私が吉之さんのトイレを介護したら、そのときに彼は私に向かって“死にたくねえな、死にたくねえな”って言ったんです。何か気になるのって聞いたら、“そりゃそうだよ。伸一のことだよ”と。彼自身が関わり方を反省しているというか、悔いを持っているような印象をもちました」

父の言葉を口にしていた伸一さん

ひとりになった伸一さん。

両親の死後、実家で孤立した暮らしが続いた。

その身を案じて、伸一さんの元を訪ねていた人がいた。市役所で福祉の担当をしている北見万幸さんだ。「やせ細っている人がいる」という市民からの情報を元に家を訪問した。

両親の死後、実家で孤立した暮らしが続いた。

その身を案じて、伸一さんの元を訪ねていた人がいた。市役所で福祉の担当をしている北見万幸さんだ。「やせ細っている人がいる」という市民からの情報を元に家を訪問した。

北見さんが「一緒に病院に行こう」と言っても、伸一さんは「自分で何とかしたい」と頑なだった。その理由として伸一さんは、父親から言われ続けたある言葉を口にした。

伸一さんの言葉

「父が『経済が安定していないと、病気なんかしたときに心細いから』と言っていた。とにかく、経済の安定をということで。できるだけ早く健康を回復して、仕事に就きたいと思います。努力して」

「父が『経済が安定していないと、病気なんかしたときに心細いから』と言っていた。とにかく、経済の安定をということで。できるだけ早く健康を回復して、仕事に就きたいと思います。努力して」

最後に北見さんが訪問した10日後、伸一さんは部屋の中で一人、息を引き取った。

兄の死後、実家を片付けていた二郎さんは、ゴミの山から、兄が書き記したメモを見つけた。

両親の残した貯蓄で暮らしていた伸一さんは、日々のお金のやりくりを書き記していた。

兄の死後、実家を片付けていた二郎さんは、ゴミの山から、兄が書き記したメモを見つけた。

両親の残した貯蓄で暮らしていた伸一さんは、日々のお金のやりくりを書き記していた。

弟 二郎さん

「自分のことは自分で。そうゆう思いはあったのかもしれません…」

「自分のことは自分で。そうゆう思いはあったのかもしれません…」

“最後まで夢を諦めてはいなかった”

さらに遺体が見つかった場所のそばに意外な物が残されていた。

亡くなる前年のNHKラジオ英会話のテキスト。そしてあちこちから、英語を勉強したノートやメモ書きが見つかった。

亡くなる前年のNHKラジオ英会話のテキスト。そしてあちこちから、英語を勉強したノートやメモ書きが見つかった。

亡くなる直前まで、「努力して仕事に就きたい」と話していた伸一さん。かつて夢見た、英語を使った将来を諦めてはいなかった。

父親の日記に「蝉の抜け殻のようだ」と記された伸一さん。

しかし確かに、最期まで、自分の道を生きようとしていた。

父親の日記に「蝉の抜け殻のようだ」と記された伸一さん。

しかし確かに、最期まで、自分の道を生きようとしていた。

弟 二郎さん

「本当に生きる希望をなくしたということであれば、とうに自ら命を絶っていたのかもしれませんが、やはり生き続けたいという気持ちはあったんだと思います。もうとってもぶきっちょな生き方だったのですけど、彼なりに、まじめに、変な言い方ですけど、そう長くはない生涯でしたけれども、生きてきたんじゃないかなと思います」

「本当に生きる希望をなくしたということであれば、とうに自ら命を絶っていたのかもしれませんが、やはり生き続けたいという気持ちはあったんだと思います。もうとってもぶきっちょな生き方だったのですけど、彼なりに、まじめに、変な言い方ですけど、そう長くはない生涯でしたけれども、生きてきたんじゃないかなと思います」

ETV特集「空蝉の家」(NHKプラス)

この家族を描いたETV特集「空蝉の家」は、12/25(土)までNHKプラスで見逃し配信中です。

社会番組部ディレクター

森田智子

不登校やひきこもりを10年以上取材

NHKスペシャル「こもりびと」「ある、ひきこもりの死」などを制作

森田智子

不登校やひきこもりを10年以上取材

NHKスペシャル「こもりびと」「ある、ひきこもりの死」などを制作