市議会に陳情したのは高校生 政治は動いた?

「明日、陳情書を提出します」

ツイッターでそうつぶやいたのは、念願の志望校に片道1時間以上かけて通学する高校1年生でした。通学にかかる費用への助成が地元の高校に限定されていて助成が受けられないのはおかしいと考え、市議会に陳情を出すことにしたというのです。高校生が議会に陳情?あまり聞いたことのない話です。高校生は果たして「政治」を動かすことができたのでしょうか。(鳥取放送局記者 吉川綾乃)

ツイッターでそうつぶやいたのは、念願の志望校に片道1時間以上かけて通学する高校1年生でした。通学にかかる費用への助成が地元の高校に限定されていて助成が受けられないのはおかしいと考え、市議会に陳情を出すことにしたというのです。高校生が議会に陳情?あまり聞いたことのない話です。高校生は果たして「政治」を動かすことができたのでしょうか。(鳥取放送局記者 吉川綾乃)

高校生が「陳情」なぜ?

地域の話題の情報収集のためにSNSを検索していた私がそのツイートを見つけたのはことし9月。

「明日、陳情書を提出します」というツイートとともに、「倉吉市高校生等通学費助成事業に関する陳情」という文書がアップされていました。

プロフィール欄を見ると、つぶやきの主は高校生。

どういうことだろう?と、学校を通じて取材を申し込むと、快諾してくれました。

「明日、陳情書を提出します」というツイートとともに、「倉吉市高校生等通学費助成事業に関する陳情」という文書がアップされていました。

プロフィール欄を見ると、つぶやきの主は高校生。

どういうことだろう?と、学校を通じて取材を申し込むと、快諾してくれました。

松山竜輝さん、鳥取県の中央部、倉吉市に住む高校1年生です。

倉吉市からおよそ50キロ離れた県西部の米子市にある県立米子東高校に通っています。

大好きな理科や数学を深く学びたいと、文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール」に指定されているこの高校を志望したということです。

通学は、列車で片道1時間半近くかかります。

倉吉市からおよそ50キロ離れた県西部の米子市にある県立米子東高校に通っています。

大好きな理科や数学を深く学びたいと、文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール」に指定されているこの高校を志望したということです。

通学は、列車で片道1時間半近くかかります。

進学を決めるにあたって問題になったのは、通学にかかる費用でした。

定期券代は1か月あたり1万円を超えます。

お金がかかりすぎると両親から難色を示された松山さんが見つけたのが、鳥取県がスタートさせたばかりの通学費への助成制度でした。

定期券代は1か月あたり1万円を超えます。

お金がかかりすぎると両親から難色を示された松山さんが見つけたのが、鳥取県がスタートさせたばかりの通学費への助成制度でした。

この制度は、鳥取県内には高校の数が少なく、自宅から離れた高校に通わざるをえない生徒の経済的な負担を減らしてほしいという声を受けて、昨年度から始まりました。

通学の定期券代のうち月7000円を超える分について、県と市町村が2分の1ずつ分担して助成することになっています。

通学の定期券代のうち月7000円を超える分について、県と市町村が2分の1ずつ分担して助成することになっています。

倉吉市では助成制度の対象外に

ところが、松山さんが住む倉吉市は、「地元への進学を促進したい」として、県内の市町村で唯一、助成の対象を市と隣町の6つの高校に通う生徒に限定していました。

看護学科や水産学科など地元にない学科であれば例外的に助成が認められますが、松山さんが志望しているのは普通科だったため、助成の対象になりません。

市役所に助成の申請は出したものの、受け付けすらされなかったということです。

看護学科や水産学科など地元にない学科であれば例外的に助成が認められますが、松山さんが志望しているのは普通科だったため、助成の対象になりません。

市役所に助成の申請は出したものの、受け付けすらされなかったということです。

松山さんは、志望校に反対する親に対し、自分がなぜこの高校で勉強したいのか、学校のカリキュラムなども詳しく調べて説得し、何とか理解を得て進学することができました。

その一方で、市の制度に疑問を感じ、親の負担を減らすためにも何らかの行動を起こせないかと考えたといいます。

そこで思い出したのが、中学生の時に公民の授業で学んだ「陳情」という手段でした。

「高校生自身が訴えれば、制度も変わるかもしれない」

その一方で、市の制度に疑問を感じ、親の負担を減らすためにも何らかの行動を起こせないかと考えたといいます。

そこで思い出したのが、中学生の時に公民の授業で学んだ「陳情」という手段でした。

「高校生自身が訴えれば、制度も変わるかもしれない」

市議会の判断は?そして倉吉市は?

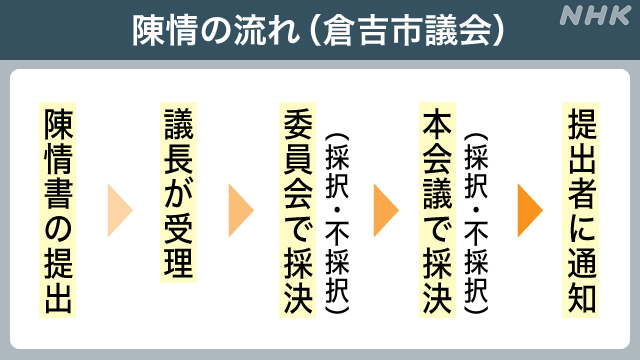

「陳情」は、地方自治体などに対する意見や要望を議会に出して訴えるもので、年齢や住所などにかかわらず、誰でも行うことができます。

陳情を受け取った議会は、その内容について審議を行い、採択するかどうかを決めます。

採択されても法的な拘束力はなく、自治体が要望を必ず実施するとはかぎりませんが、議会が認めた住民の訴えとなるため、誠実に対処することが求められます。

陳情を受け取った議会は、その内容について審議を行い、採択するかどうかを決めます。

採択されても法的な拘束力はなく、自治体が要望を必ず実施するとはかぎりませんが、議会が認めた住民の訴えとなるため、誠実に対処することが求められます。

倉吉市議会の歴史で初めてだという高校生からの陳情。

9月の定例市議会では、高校生の訴えの是非について、議員の意見は割れました。

「普通科でも学校によって学ぶ内容に違いがあり、希望する学校で自由に学べるように支援すべきだ」とか「子育て支援の一環なのだから、対象の高校を絞っては意味がない」といった賛成の声があった一方、「助成制度を広げれば高校生がますます地域外に流出してしまう」とか「若者には地域の高校で頑張る意識をもってもらいたい」する反対意見も出ました。

委員会、本会議とも採決では賛否が同数になり、陳情は結局、議長裁決で「不採択」とされました。

9月の定例市議会では、高校生の訴えの是非について、議員の意見は割れました。

「普通科でも学校によって学ぶ内容に違いがあり、希望する学校で自由に学べるように支援すべきだ」とか「子育て支援の一環なのだから、対象の高校を絞っては意味がない」といった賛成の声があった一方、「助成制度を広げれば高校生がますます地域外に流出してしまう」とか「若者には地域の高校で頑張る意識をもってもらいたい」する反対意見も出ました。

委員会、本会議とも採決では賛否が同数になり、陳情は結局、議長裁決で「不採択」とされました。

倉吉市は、なぜ助成に制限を設けているのか。

市としての言い分がありました。

助成の対象とした地元の6つの高校のうち5校は、ことし、定員割れでした。

入学者が募集定員の半分ほどだった学校さえあります。

その背景には、地域の少子化に加え、毎年生徒の1割から2割ほどが地元以外の高校に進学していることがあります。

こうした流出がさらに進めば、地元の高校の存続にも関わるのではないかと危機感を抱いているのです。

市としての言い分がありました。

助成の対象とした地元の6つの高校のうち5校は、ことし、定員割れでした。

入学者が募集定員の半分ほどだった学校さえあります。

その背景には、地域の少子化に加え、毎年生徒の1割から2割ほどが地元以外の高校に進学していることがあります。

こうした流出がさらに進めば、地元の高校の存続にも関わるのではないかと危機感を抱いているのです。

小椋博幸教育長

「高校生が陳情書を出したのはすごいことです。ただ、助成制度については、地域の事情に応じて、全県を同じにする必要はないと思います。倉吉を担っていく若者を、せめて高校までは地域の中で育てたい」

「高校生が陳情書を出したのはすごいことです。ただ、助成制度については、地域の事情に応じて、全県を同じにする必要はないと思います。倉吉を担っていく若者を、せめて高校までは地域の中で育てたい」

もう一度議会を動かす

学校があって議会の傍聴ができなかった松山さんは、「不採択」という結果を聞いて、議事録を取り寄せて、どんな議論が行われたのかを確かめました。

地域の高校を守りたいという議員からの反対意見。

松山さんは、それなら助成をしないのではなく、ほかの地域からも生徒を呼び込めるように、高校の魅力をもっと高めるべきではないかと感じ、納得できませんでした。

ただ、一方で、自分の主張は本当に正しいのか、わがままではないのか、という思いもあったといいます。

地域の高校を守りたいという議員からの反対意見。

松山さんは、それなら助成をしないのではなく、ほかの地域からも生徒を呼び込めるように、高校の魅力をもっと高めるべきではないかと感じ、納得できませんでした。

ただ、一方で、自分の主張は本当に正しいのか、わがままではないのか、という思いもあったといいます。

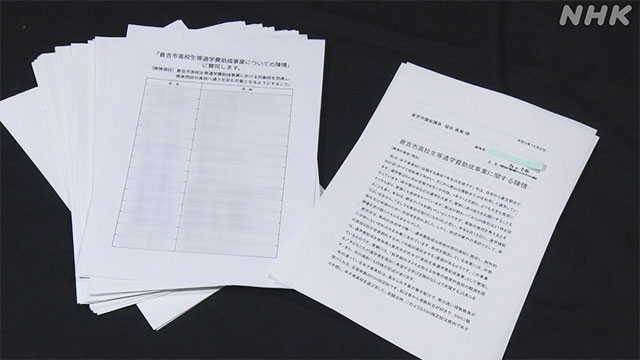

こうした中、松山さんを後押ししたのが、松山さんの訴えを知った地元倉吉の中学の同級生たちでした。

友人から友人へ、次々に声をかけて、およそ2週間で制度の見直しに賛同する約700人分の署名を集め、手渡してくれました。

友人から友人へ、次々に声をかけて、およそ2週間で制度の見直しに賛同する約700人分の署名を集め、手渡してくれました。

折しも、9月議会の後、市議会議員選挙が行われ、市議会の顔ぶれが変わりました。

「もう一度、市議会でしっかり議論してほしい」

松山さんは、同級生たちの署名を添えて、2度目の陳情を議会に提出しました。

「もう一度、市議会でしっかり議論してほしい」

松山さんは、同級生たちの署名を添えて、2度目の陳情を議会に提出しました。

2度目の議会は

今月開かれた市議会。

委員会の議論では、松山さんの訴えに理解を示す意見が増えました。

議員からは、「署名をした多くの人の気持ちをくみたい」という声も上がりました。

結果は賛成多数で「採択すべき」とされました。

委員会の議論では、松山さんの訴えに理解を示す意見が増えました。

議員からは、「署名をした多くの人の気持ちをくみたい」という声も上がりました。

結果は賛成多数で「採択すべき」とされました。

そして、本会議でも、15人中11人が賛成し、松山さんの2度目の陳情はようやく「採択」されました。

議会を動かして

採択の後、松山さんに話を聞きました。

「もし700人分の署名がなかったら、またひとりよがりの訴えだと思われて不採択になっていたかもしれません。議会で熱心に議論してくれたことにとても感謝しています。倉吉市には、今の中学3年生の進路決定に間に合うように見直しを早く進めてほしいです」

市議会の福谷直美議長は、採択された陳情を受けて市側は制度の見直しを検討してほしいと話しています。

「高校生が陳情を出したというのは衝撃で、その声を大事にしなければならないと思いました。議会が陳情を採択するという判断をしたのだから、市には前向きな対応をしてほしい」

専門家は

若者の政治参加に詳しい浦和大学の林大介准教授は、大人は若者の意見を積極的に聴くべきだとしています。

「まだ選挙権がない年代の高校生でも、主権者として政治に参加する権利はあり、陳情などの権利も保障されている」

「若い世代がおかしいと思うことに声を上げていく、そのことをどう後押ししていけるかが大事だ。地方からの若者の流出が問題視されるが、自分がこの町で必要とされていると感じるためには、若いときから地域の問題にどのようにかかわれるかにかかっている。行政も議会も学校も、若い人がどう感じているか、積極的に聴いていってほしい」

「若い世代がおかしいと思うことに声を上げていく、そのことをどう後押ししていけるかが大事だ。地方からの若者の流出が問題視されるが、自分がこの町で必要とされていると感じるためには、若いときから地域の問題にどのようにかかわれるかにかかっている。行政も議会も学校も、若い人がどう感じているか、積極的に聴いていってほしい」

議会を動かした訴え

陳情が採択されても法的な拘束力はなく、倉吉市は、助成制度を見直すかどうかは今後検討するとしていますが、高校生の訴えを市議会が支持したことは大きな意味を持ちます。

18歳選挙権の年齢にも届かない高校1年生が粘り強い訴えで市議会を動かした今回の陳情。

4か月の取材を通じて、若者の政治参加の1つの可能性を示したものだと感じました。

18歳選挙権の年齢にも届かない高校1年生が粘り強い訴えで市議会を動かした今回の陳情。

4か月の取材を通じて、若者の政治参加の1つの可能性を示したものだと感じました。

鳥取放送局記者

吉川綾乃

2018年入局

11月まで倉吉支局

現在は教育担当として子どもを巡る課題を幅広く取材

吉川綾乃

2018年入局

11月まで倉吉支局

現在は教育担当として子どもを巡る課題を幅広く取材