ノーベル賞の本庶さんには内緒で…25年前の“裏実験”

3年前、ノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶佑さん。

体を守る「免疫」の仕組みの研究に長年取り組み、がんの治療薬の開発に貢献するなど世界をリードする成果をあげ続けてきました。

その本庶さんの研究室には1つの伝説がありました。

かつて、本庶さんが与えたテーマと全く関係ない「魚」の研究で、あの世界的科学雑誌「nature」の表紙を飾った若手研究者がいたらしい。

しかも実験していたこと自体、本庶さんに内緒にしていたらしい。

なぜこっそり“裏実験”を行っていたのか。

当時の若手研究者に真相を尋ねると、とかく埋もれがちな若い才能やアイデアを伸ばすヒントが見えてきました。

(大阪拠点放送局 記者 稲垣雄也)

体を守る「免疫」の仕組みの研究に長年取り組み、がんの治療薬の開発に貢献するなど世界をリードする成果をあげ続けてきました。

その本庶さんの研究室には1つの伝説がありました。

かつて、本庶さんが与えたテーマと全く関係ない「魚」の研究で、あの世界的科学雑誌「nature」の表紙を飾った若手研究者がいたらしい。

しかも実験していたこと自体、本庶さんに内緒にしていたらしい。

なぜこっそり“裏実験”を行っていたのか。

当時の若手研究者に真相を尋ねると、とかく埋もれがちな若い才能やアイデアを伸ばすヒントが見えてきました。

(大阪拠点放送局 記者 稲垣雄也)

駆け出しの研究者だった近藤さん

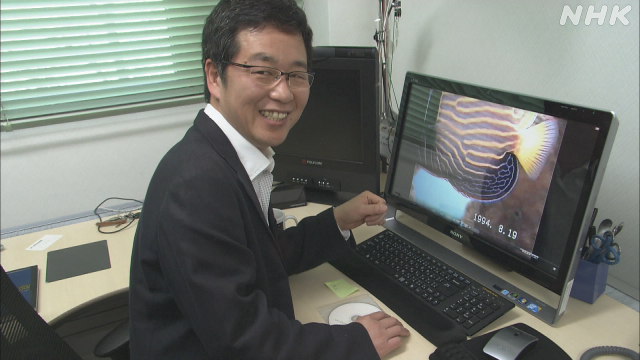

その研究者に会いに、大阪大学の研究室を訪ねました。

生命機能研究科の近藤滋 教授です。

近藤さんが本庶研に所属していたのは、25年ほど前。

当時の研究室は本庶さんの指示のもと、グループごとにテーマが与えられて、世界に先駆けた成果を出そうと昼夜を問わず実験が行われていました。

生命機能研究科の近藤滋 教授です。

近藤さんが本庶研に所属していたのは、25年ほど前。

当時の研究室は本庶さんの指示のもと、グループごとにテーマが与えられて、世界に先駆けた成果を出そうと昼夜を問わず実験が行われていました。

近藤さんはまだ駆け出しの研究者で、留学先のスイスから本庶さんに呼び戻され、免疫の遺伝子の仕組みを調べる研究を行っていました。

今とは時代が違うけれど…と前置きして、当時の状況を振り返りました。

今とは時代が違うけれど…と前置きして、当時の状況を振り返りました。

大阪大学大学院 近藤滋 教授

「本庶研というのは日本の医化学研究で頂点のグループにいるので、メンバーも『世界と戦ってトップにならないといけない』と当然のように考えている人ばかり。本庶先生は厳しいというより研究を進めることに対する欲求がものすごく強い」

「早く研究を進めて謎を解きたいというモチベーションが高いから、実験をしている我々にも要求が高く、研究室全体の緊張感が常に高まっている状態でした」

「本庶先生はメンバーひとりひとりのところに毎日やってきて、進捗はどうだ、データは出たかと問い詰めるというのが日常で、毎日、緊張して生きていました」

「本庶研というのは日本の医化学研究で頂点のグループにいるので、メンバーも『世界と戦ってトップにならないといけない』と当然のように考えている人ばかり。本庶先生は厳しいというより研究を進めることに対する欲求がものすごく強い」

「早く研究を進めて謎を解きたいというモチベーションが高いから、実験をしている我々にも要求が高く、研究室全体の緊張感が常に高まっている状態でした」

「本庶先生はメンバーひとりひとりのところに毎日やってきて、進捗はどうだ、データは出たかと問い詰めるというのが日常で、毎日、緊張して生きていました」

免疫の研究者なのに、模様に興味?

そんな中、近藤さんがひそかに心を奪われていたのは、与えられたテーマとは全く関わりのない「生き物の模様ができる仕組み」についてでした。

生き物の模様は、様々な色素を持った細胞が集まって描かれています。

こうした模様は、あらかじめ決められた”設計図”を元に色素の細胞が配置されてできると当時は考えられていました。

しかし、近藤さんは、この説に疑問を持ちました。

例えば、シマウマの白と黒の縞模様は似ていますが、よく見ると1頭ごとに微妙に形が異なります。

生き物の模様は、様々な色素を持った細胞が集まって描かれています。

こうした模様は、あらかじめ決められた”設計図”を元に色素の細胞が配置されてできると当時は考えられていました。

しかし、近藤さんは、この説に疑問を持ちました。

例えば、シマウマの白と黒の縞模様は似ていますが、よく見ると1頭ごとに微妙に形が異なります。

設計図があるのではなく、それぞれの細胞が独自にふるまい、その結果、模様が描かれているのではないか。

近藤さんはそう考えました。

近藤さんはそう考えました。

本庶さんには内緒 “裏実験”スタート

思いついた仮説を確かめるには、生き物の模様が変化するかどうか観察すればいい。

このアイデアを確かめたくて我慢ができなくなった近藤さんは、本庶さんに内緒で自宅で実験を始めてしまいます。

ターゲットに選んだのは、黄色の縞模様が美しい「タテジマキンチャクダイ」という魚です。

このアイデアを確かめたくて我慢ができなくなった近藤さんは、本庶さんに内緒で自宅で実験を始めてしまいます。

ターゲットに選んだのは、黄色の縞模様が美しい「タテジマキンチャクダイ」という魚です。

ボーナスをはたいて自宅に水槽を設け、ビデオで撮影しながら観察を始めました。

こっそりやる”裏実験”、躊躇する気持ちはなかったのでしょうか。

こっそりやる”裏実験”、躊躇する気持ちはなかったのでしょうか。

近藤さんに尋ねると、いきいきとした表情で答えてくれました。

近藤滋さん

「自分の仮説にはかなり自信を持っていました。やれば世界が驚くような、従来の考え方を覆す証拠が必ず得られると信じていたのでやらないという選択肢はなかったです」

「やってみたら楽しくてしょうがなかったですね。模様のことばかり考えていて、全然飽きなかった」

「本庶先生にばれたら大変だなとは思いましたが、家で魚を飼っているだけで大学では一切実験していないので、いざとなったら趣味だと言い逃れようと…」

「自分の仮説にはかなり自信を持っていました。やれば世界が驚くような、従来の考え方を覆す証拠が必ず得られると信じていたのでやらないという選択肢はなかったです」

「やってみたら楽しくてしょうがなかったですね。模様のことばかり考えていて、全然飽きなかった」

「本庶先生にばれたら大変だなとは思いましたが、家で魚を飼っているだけで大学では一切実験していないので、いざとなったら趣味だと言い逃れようと…」

研究室で本業の免疫の実験を終え、帰宅後に魚の観察をするという2重生活を半年近く続けました。

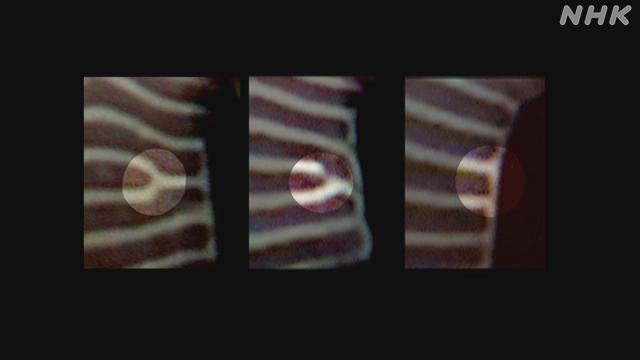

これがその時のタテジマキンチャクダイの写真です。

これがその時のタテジマキンチャクダイの写真です。

左からそれぞれ観察1日目、51日目、161日目。

元々1本だった縞が、ファスナーを開くように2本に分かれているのが分かります。

魚が成長して縞と縞の間隔が広がると、1本の縞が2本に分かれ、本数が増えることを突き止めました。

やはり模様は変化するのです。

設計図に従ってできるという、従来の説を覆す大発見でした。

元々1本だった縞が、ファスナーを開くように2本に分かれているのが分かります。

魚が成長して縞と縞の間隔が広がると、1本の縞が2本に分かれ、本数が増えることを突き止めました。

やはり模様は変化するのです。

設計図に従ってできるという、従来の説を覆す大発見でした。

バレないように「ポスター発表」

この実験結果は、専門家の間でどう受け止められるだろうか。

近藤さんはすぐに発表の準備を始めました。

発表の場に選んだのは、およそ1万人の研究者が所属する日本分子生物学会です。

近藤さんは実験結果を1枚のポスターにまとめて会場に掲示する「ポスター発表」という方法で発表することにしました。

日本分子生物学会のポスター発表は、毎回、何千もの演題が集まるので、本庶さんにバレないだろうと考えたからです。

近藤さんはすぐに発表の準備を始めました。

発表の場に選んだのは、およそ1万人の研究者が所属する日本分子生物学会です。

近藤さんは実験結果を1枚のポスターにまとめて会場に掲示する「ポスター発表」という方法で発表することにしました。

日本分子生物学会のポスター発表は、毎回、何千もの演題が集まるので、本庶さんにバレないだろうと考えたからです。

発表の登録を終え、学会の日程が迫ってきたある日、近藤さんの元に「すぐに教授室へ来るように」と連絡が入りました。

なんの用件だろうと教授室の扉を開けた近藤さんの顔は青ざめました。本庶さんのデスクの上には、学会の発表リストが置かれていたのです。

なんの用件だろうと教授室の扉を開けた近藤さんの顔は青ざめました。本庶さんのデスクの上には、学会の発表リストが置かれていたのです。

本庶佑さん(当時)

「学会の発表リストを見ていたら、大変興味深い演題を見つけました。どういうことだか説明してもらおうか」

「学会の発表リストを見ていたら、大変興味深い演題を見つけました。どういうことだか説明してもらおうか」

こんな感じで問い詰められた近藤さん。

「生きた心地がしなかった」と当時を振り返ります。

「生きた心地がしなかった」と当時を振り返ります。

近藤滋さん

「本庶先生は、だいたい怒るときは低いトーンでゆっくり喋るんですよ。私は即座に『趣味です』と。『趣味で飼っていたら模様が変わっちゃったんで、学会にちょっと出してみました。免疫の研究を一生懸命やります、一生懸命やります』と言って、その日はなんとか放免してもらいました」

「…ただ、この件について、そこから先はあまり会話がなかったですね」

「本庶先生は、だいたい怒るときは低いトーンでゆっくり喋るんですよ。私は即座に『趣味です』と。『趣味で飼っていたら模様が変わっちゃったんで、学会にちょっと出してみました。免疫の研究を一生懸命やります、一生懸命やります』と言って、その日はなんとか放免してもらいました」

「…ただ、この件について、そこから先はあまり会話がなかったですね」

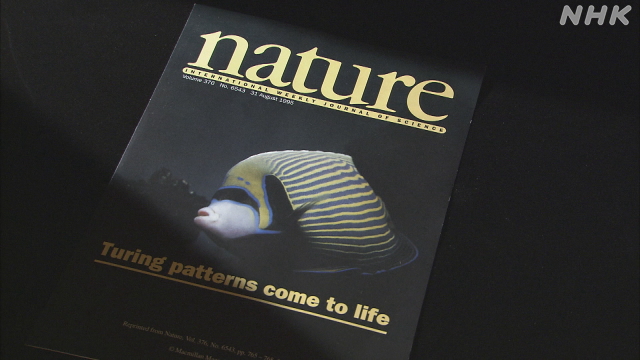

一方、学会のポスター発表は大好評でした。

成果をまとめた論文は、世界的な科学雑誌「nature」に掲載され、なんと表紙を飾りました。

成果をまとめた論文は、世界的な科学雑誌「nature」に掲載され、なんと表紙を飾りました。

「nature」は世界中の研究者が論文の掲載を夢見る科学誌の一つ。

自宅でひそかに行われた実験が、世界の注目を集めたのです。

自宅でひそかに行われた実験が、世界の注目を集めたのです。

本庶さんに聞いてみよう

一方の本庶さん。

強いリーダーシップの元、世界が驚く研究成果をあげ続けてきました。

掲げたテーマから外れ、ひそかに行った実験をどう思っていたのか。

近藤さんは25年間、本庶さんに直接、聞けずにいたといいます。

では、私たちが聞いてみようと本庶さんにインタビューを申し込みました。

強いリーダーシップの元、世界が驚く研究成果をあげ続けてきました。

掲げたテーマから外れ、ひそかに行った実験をどう思っていたのか。

近藤さんは25年間、本庶さんに直接、聞けずにいたといいます。

では、私たちが聞いてみようと本庶さんにインタビューを申し込みました。

インタビューはオンラインで行いました。

「やはり怒っていたのでしょうか?」

画面ごしに恐る恐る尋ねると、意外な答えが返ってきました。

「やはり怒っていたのでしょうか?」

画面ごしに恐る恐る尋ねると、意外な答えが返ってきました。

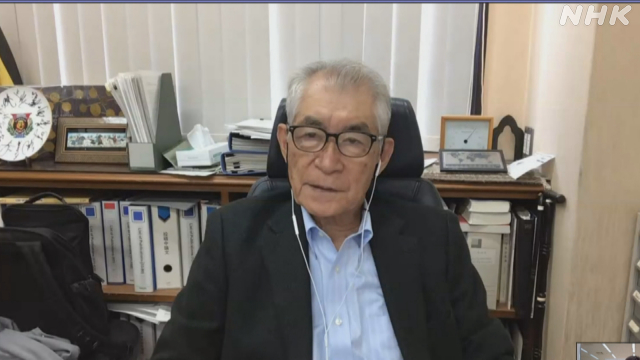

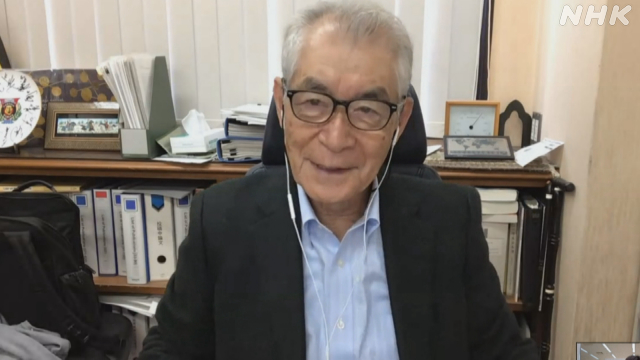

本庶佑さん

「近藤君に『おまえこれどういうこっちゃねん』と聞くと、彼は僕に叱られないようにアリバイ作りをしておって、全部自費でやりましたと。夜中や休日にやって、勤務時間ではやっていませんということを一生懸命弁解していましたよ」

「当時、近藤君がうちの研究室のメインテーマに全力投球していたかというとたぶんそうではなくて、自分のやりたいことで頭がいっぱいだったんじゃないかな」

「まあ、自宅で金魚飼っているようなものだから、それに関して僕がとやかく言うことはないなと考えていました。しかし、研究の中身がよかったからね。怒るというより、中身には非常に満足しましたよ」

「近藤君に『おまえこれどういうこっちゃねん』と聞くと、彼は僕に叱られないようにアリバイ作りをしておって、全部自費でやりましたと。夜中や休日にやって、勤務時間ではやっていませんということを一生懸命弁解していましたよ」

「当時、近藤君がうちの研究室のメインテーマに全力投球していたかというとたぶんそうではなくて、自分のやりたいことで頭がいっぱいだったんじゃないかな」

「まあ、自宅で金魚飼っているようなものだから、それに関して僕がとやかく言うことはないなと考えていました。しかし、研究の中身がよかったからね。怒るというより、中身には非常に満足しましたよ」

本庶さん、すべてお見通しのようでした。

実は、本庶さんの研究室の廊下には、タテジマキンチャクダイの写真が表紙になった近藤さんの「nature」の論文が、長い間、額に入れて飾られていたといいます。

実は、本庶さんの研究室の廊下には、タテジマキンチャクダイの写真が表紙になった近藤さんの「nature」の論文が、長い間、額に入れて飾られていたといいます。

「やりたいことを見つけるのが最大の強み」

近藤さんはこの論文をきっかけに、別の大学で正式に魚の研究をする道が開けました。

全く別の分野を志して巣立っていく若者の姿を、本庶さんはどう見ていたのでしょうか。

全く別の分野を志して巣立っていく若者の姿を、本庶さんはどう見ていたのでしょうか。

本庶佑さん

「僕は研究室の運営方針として、若い人を余り長いこと手元に置かないようにしてきました。教授にとっては右腕のような人が長くいてくれる方が便利ですが、それはよくない。なるべく5年以上はいないようにという形で、ひたすら出すように努力してきましたね」

「近藤君はね、まあ変わってるわな。“裏実験”のようなことをやるということ自体がユニークだけれども、研究者というのはそうやって自分がやりたいことを見つけられるということが最大の強みなんですよ。自分が本当にやりたいことを彼がその時点で見つけられたということ、僕はこれがすばらしいと思いますね」

「僕は研究室の運営方針として、若い人を余り長いこと手元に置かないようにしてきました。教授にとっては右腕のような人が長くいてくれる方が便利ですが、それはよくない。なるべく5年以上はいないようにという形で、ひたすら出すように努力してきましたね」

「近藤君はね、まあ変わってるわな。“裏実験”のようなことをやるということ自体がユニークだけれども、研究者というのはそうやって自分がやりたいことを見つけられるということが最大の強みなんですよ。自分が本当にやりたいことを彼がその時点で見つけられたということ、僕はこれがすばらしいと思いますね」

本庶さんは当時を思い出し、表情が緩む場面もありました。

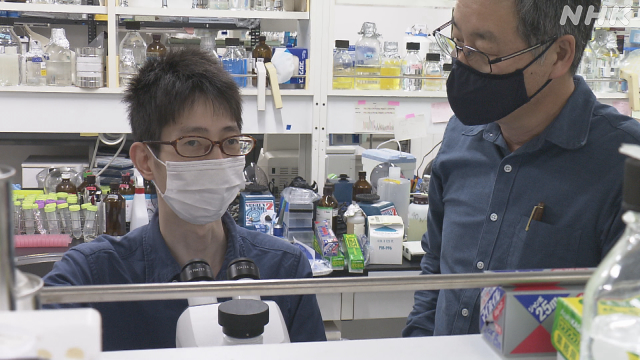

受け継がれる“裏実験”のこころ

本庶さんの親心に見守られた裏実験の精神は、次の世代にも受け継がれています。

土に見立てたケースの中を掘り進める、カブトムシの幼虫。

まっすぐ下を目指すのではなく、でんぐり返しをするように、回転しながら掘り進めています。

ミミズなどとは全く異なる、独特の掘り方をしていることを発見したのは、近藤さんの研究室に所属する、大学院生の足立晴彦さんです。

カブトムシの角がどのようにできるのか、研究するため幼虫を育てていたところ、体が穴掘りに不向きな形をしていることに気づいたのがきっかけでした。

ことし7月、アメリカの科学誌に掲載されたこの研究も、実は“裏実験”の成果なのです。

まっすぐ下を目指すのではなく、でんぐり返しをするように、回転しながら掘り進めています。

ミミズなどとは全く異なる、独特の掘り方をしていることを発見したのは、近藤さんの研究室に所属する、大学院生の足立晴彦さんです。

カブトムシの角がどのようにできるのか、研究するため幼虫を育てていたところ、体が穴掘りに不向きな形をしていることに気づいたのがきっかけでした。

ことし7月、アメリカの科学誌に掲載されたこの研究も、実は“裏実験”の成果なのです。

近藤滋さん

「足立君があるとき、面白いデータが出たと言って、彼のテーマとは関係のない実験結果を持ってきたんですよ。そのときにはほぼ完成したような状態で、全く僕が考えてもみなかったものを持ってきたんで、とてもびっくりしました」

「自分が25年前にやったことと全く同じことが起きたんで、『ありゃりゃ』と思いました。僕も教授の言うことを聞かずにやってきてこうなっているので、ラボのメンバーにはできる限り自由にやってもらう方法しか採れないですよね」

「足立君があるとき、面白いデータが出たと言って、彼のテーマとは関係のない実験結果を持ってきたんですよ。そのときにはほぼ完成したような状態で、全く僕が考えてもみなかったものを持ってきたんで、とてもびっくりしました」

「自分が25年前にやったことと全く同じことが起きたんで、『ありゃりゃ』と思いました。僕も教授の言うことを聞かずにやってきてこうなっているので、ラボのメンバーにはできる限り自由にやってもらう方法しか採れないですよね」

研究の最大のポイントとなった、観察のための装置は足立さんが自作したものです。

実際の土を使うと幼虫が隠れて動きがうまく観察できないため、試行錯誤の末、最近、普及しつつある紙製のストローを使うことを思いつきました。

短く切って敷き詰めたところ、外から観察しやすく、幼虫が滑ることなく掘り進められて、観察に成功。

これまで知られていなかった、幼虫の意外な穴掘りの技術は注目を集めました。かかった費用はわずか6万円です。

実際の土を使うと幼虫が隠れて動きがうまく観察できないため、試行錯誤の末、最近、普及しつつある紙製のストローを使うことを思いつきました。

短く切って敷き詰めたところ、外から観察しやすく、幼虫が滑ることなく掘り進められて、観察に成功。

これまで知られていなかった、幼虫の意外な穴掘りの技術は注目を集めました。かかった費用はわずか6万円です。

大学院生 足立晴彦さん

「近藤先生にデータを持って行ったときに、面白いと褒めてくださってとてもうれしかったです。日々の身近な疑問からまだまだ面白いことは見つかるし、家にあるようなものをいろいろ工夫することで科学の実験ができることを実感しました」

「研究室のテーマと外れた実験も、本業をきちんとやった上でならやってもいいのかなと思います。今回わかったカブトムシの穴掘りの方法が、掘削や耕作の技術などに応用できたら面白いですね」

「近藤先生にデータを持って行ったときに、面白いと褒めてくださってとてもうれしかったです。日々の身近な疑問からまだまだ面白いことは見つかるし、家にあるようなものをいろいろ工夫することで科学の実験ができることを実感しました」

「研究室のテーマと外れた実験も、本業をきちんとやった上でならやってもいいのかなと思います。今回わかったカブトムシの穴掘りの方法が、掘削や耕作の技術などに応用できたら面白いですね」

テーマと自由な発想の両方を

世代を超えて受け継がれる“裏実験”の精神。

近藤さんは、誰にでも自由を与えればいいわけではなく、基本的な実験の技術など、研究者としての素養をしっかり身につけてもらった上で、自由をうまく取り入れることが大切だと話します。

近藤さんは、誰にでも自由を与えればいいわけではなく、基本的な実験の技術など、研究者としての素養をしっかり身につけてもらった上で、自由をうまく取り入れることが大切だと話します。

近藤滋さん

「研究室の運営の仕方として、教授がテーマを与えて、研究室のみんなでそれに向かって進むやり方の方が間違いなく効率はいいので、そういった手法が主流になっています。ただ、テーマを決めた時点で誰も予想しないものとか、みんなが重要だとは思ってないものには目が向かないじゃないですか」

「でも、ノーベル賞をとるような大発見というのは、結局そういうものの中から芽が出てきていることが多いのです。テーマを与えるやり方と、自由な発想を生かす方法の両方が混ざった状態で、うまく進んでいくのが理想なんだと思いますね」

「研究室の運営の仕方として、教授がテーマを与えて、研究室のみんなでそれに向かって進むやり方の方が間違いなく効率はいいので、そういった手法が主流になっています。ただ、テーマを決めた時点で誰も予想しないものとか、みんなが重要だとは思ってないものには目が向かないじゃないですか」

「でも、ノーベル賞をとるような大発見というのは、結局そういうものの中から芽が出てきていることが多いのです。テーマを与えるやり方と、自由な発想を生かす方法の両方が混ざった状態で、うまく進んでいくのが理想なんだと思いますね」

研究に限らず、いつの時代も職場で悩みの種になるのは若い人材の育成です。

とかく埋もれがちな若い才能やアイデアをどうやって伸ばし、成果に結びつけるのか。

近藤さんの言葉に1つのヒントがあるような気がします。

とかく埋もれがちな若い才能やアイデアをどうやって伸ばし、成果に結びつけるのか。

近藤さんの言葉に1つのヒントがあるような気がします。

テレビで知った25年越しの胸のうち

この話には、後日談があります。

11月29日。

この日、近藤さんは本庶さんと京都市内の料亭の個室で会食の予定が入っていました。

しかし、偶然にもこの日は、関西のローカルニュース番組「ニュースほっと関西」で、私たちが2人を取材した“裏実験”の特集の放送日と重なったのです。

放送は午後6時すぎから。

本庶さんの求めに応じて個室にタブレットの端末が持ち込まれ、2人は一緒に放送を見ることになりました。

11月29日。

この日、近藤さんは本庶さんと京都市内の料亭の個室で会食の予定が入っていました。

しかし、偶然にもこの日は、関西のローカルニュース番組「ニュースほっと関西」で、私たちが2人を取材した“裏実験”の特集の放送日と重なったのです。

放送は午後6時すぎから。

本庶さんの求めに応じて個室にタブレットの端末が持ち込まれ、2人は一緒に放送を見ることになりました。

本庶佑さん(ニュース番組内で)

「近藤君はうちの研究テーマに全力投球してはいなかった」

「近藤君はうちの研究テーマに全力投球してはいなかった」

テレビの放送で本庶さんのインタビューが流れました。

近藤さんがとっさに「申し訳ございません」と頭を下げると、本庶さんは笑顔を見せたといいます。

近藤さんがとっさに「申し訳ございません」と頭を下げると、本庶さんは笑顔を見せたといいます。

近藤滋さん

「本庶先生の立場であれば怒って当然のことで、インタビューでは『内容に満足した』と言っていたけれど、当時は怒りも半分くらいあっただろうと受け止めています」

「一方で、自分の考えもしないアイデアを若手が形にして成果を出してくれるというのは、教授にとってとても喜ばしいことです。自分が研究室を運営する立場になって、それを実感しました。今回の取材で、25年間、聞けなかった本庶先生の胸のうちがわかり、とにかくほっとしています」

「本庶先生の立場であれば怒って当然のことで、インタビューでは『内容に満足した』と言っていたけれど、当時は怒りも半分くらいあっただろうと受け止めています」

「一方で、自分の考えもしないアイデアを若手が形にして成果を出してくれるというのは、教授にとってとても喜ばしいことです。自分が研究室を運営する立場になって、それを実感しました。今回の取材で、25年間、聞けなかった本庶先生の胸のうちがわかり、とにかくほっとしています」

「もうひと化けせよ」

この日、近藤さんは本庶さんから「研究室に置くように」とたぬきの置物をプレゼントされました。

たぬきのお腹には本庶さんのサインが入っています。

25年前、若手研究者だった近藤さんもすでに還暦を過ぎていますが、本庶さんがノーベル賞を受賞する理由の1つになった、がんの免疫療法の治療薬が実用化されたのは72歳のときのこと。

このプレゼントには「還暦を過ぎても研究の速度を落とすことなく、もうひと化けせよ」というメッセージが込められているそうです。

たぬきのお腹には本庶さんのサインが入っています。

25年前、若手研究者だった近藤さんもすでに還暦を過ぎていますが、本庶さんがノーベル賞を受賞する理由の1つになった、がんの免疫療法の治療薬が実用化されたのは72歳のときのこと。

このプレゼントには「還暦を過ぎても研究の速度を落とすことなく、もうひと化けせよ」というメッセージが込められているそうです。

2人のストーリーは、12月22日(水)の「おはよう日本」でもお伝えします。

大阪拠点放送局 記者

稲垣雄也

2004年入局

奈良局を経て科学文化部で主に医療分野を担当 2021年から現所属

このエピソードは10年以上前に知り、いつか本庶さんに聞いてみたいとずっと思っていました。

稲垣雄也

2004年入局

奈良局を経て科学文化部で主に医療分野を担当 2021年から現所属

このエピソードは10年以上前に知り、いつか本庶さんに聞いてみたいとずっと思っていました。