ステルス値上げ!? ~“安いニッポン”の現実~

「あれ!?このお菓子、前より量が減った気がする…」

最近、スーパーやコンビニでの買い物で、こんな経験したことありませんか?商品の価格は変わっていないけど、内容量が少し減っている…こうした動き、「実質的な値上げ」に消費者が気付きにくいことから、SNS上などではレーダーに探知されにくい戦闘機になぞらえて「ステルス値上げ」と呼ばれています。

取材で見えてきたのは、なかなか値上げできない“安いニッポン”の現実です。(経済部記者 野上大輔)

最近、スーパーやコンビニでの買い物で、こんな経験したことありませんか?商品の価格は変わっていないけど、内容量が少し減っている…こうした動き、「実質的な値上げ」に消費者が気付きにくいことから、SNS上などではレーダーに探知されにくい戦闘機になぞらえて「ステルス値上げ」と呼ばれています。

取材で見えてきたのは、なかなか値上げできない“安いニッポン”の現実です。(経済部記者 野上大輔)

「なんか、少なくなってない?」

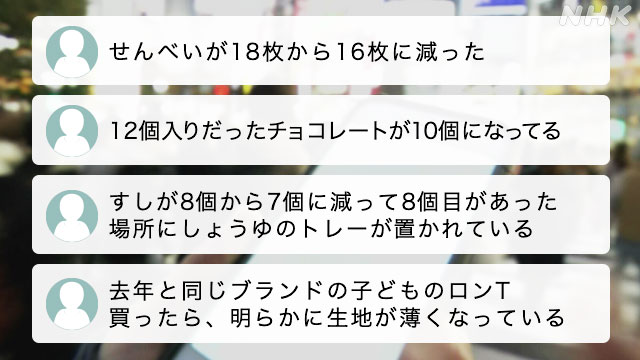

今、SNS上にはこんな投稿が目立っています。

「せんべいが18枚から16枚に減った」

「12個入りだったチョコレートが10個になってる」

「すしが8個から7個に減って、8個目があった場所にしょうゆのトレーが置かれている」

「去年と同じブランドの子どものロンT買ったら、明らかに生地が薄くなっている」

こうした動き、実際に調べてみると、商品の価格は値上げせずに据え置き、内容量を減らして対応をする企業が相次いでいることがわかりました。

「せんべいが18枚から16枚に減った」

「12個入りだったチョコレートが10個になってる」

「すしが8個から7個に減って、8個目があった場所にしょうゆのトレーが置かれている」

「去年と同じブランドの子どものロンT買ったら、明らかに生地が薄くなっている」

こうした動き、実際に調べてみると、商品の価格は値上げせずに据え置き、内容量を減らして対応をする企業が相次いでいることがわかりました。

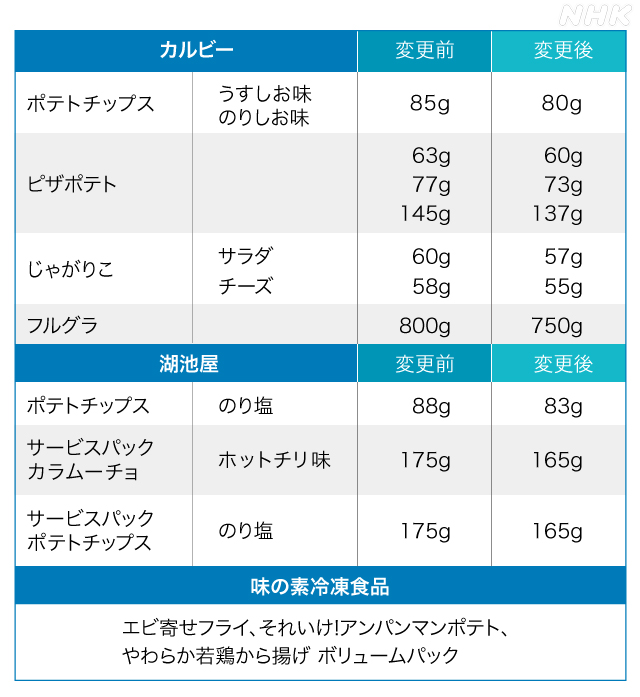

例えばポテトチップス。

「カルビー」はことし10月末、15の商品について、内容量を変更することを発表。

主力の「ポテトチップス」のうち、内容量が85グラムの商品を5グラム減らして80グラムに変更するほか(2022年1月31日~)、「じゃがりこ サラダ」も60グラムを57グラムに変更します(22年1月24日~)。

「湖池屋」も、コンビニ向けの商品「ポテトチップス のり塩」について、内容量を88グラムから83グラムに減らすと発表しました。(22年1月31日~)。

内容量の変更は冷凍食品でも。味の素冷凍食品はエビフライや唐揚げなどの一部商品について、来年2月の納入分から内容量を減らすとしています。

「カルビー」はことし10月末、15の商品について、内容量を変更することを発表。

主力の「ポテトチップス」のうち、内容量が85グラムの商品を5グラム減らして80グラムに変更するほか(2022年1月31日~)、「じゃがりこ サラダ」も60グラムを57グラムに変更します(22年1月24日~)。

「湖池屋」も、コンビニ向けの商品「ポテトチップス のり塩」について、内容量を88グラムから83グラムに減らすと発表しました。(22年1月31日~)。

内容量の変更は冷凍食品でも。味の素冷凍食品はエビフライや唐揚げなどの一部商品について、来年2月の納入分から内容量を減らすとしています。

商品の価格は変えずに内容量を減らす「実質値上げ」。

その理由として各社が挙げているのが、原材料価格の高騰です。

カルビーや湖池屋は「自助努力のみでは価格や内容量の維持が極めて困難な状況に至っている」と説明しています。

その理由として各社が挙げているのが、原材料価格の高騰です。

カルビーや湖池屋は「自助努力のみでは価格や内容量の維持が極めて困難な状況に至っている」と説明しています。

企業がコスト増を負担?

原材料価格の高騰で商品を作るコストは上がっているのに、おおっぴらには値上げしづらい。

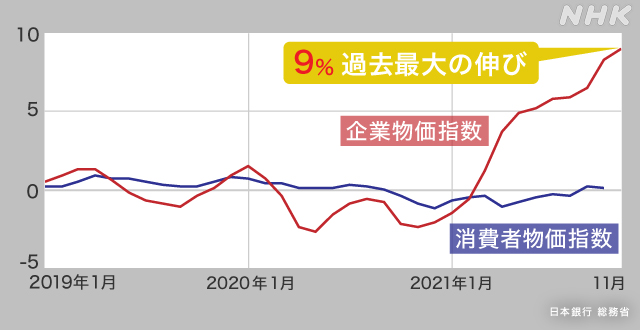

こうした状況はデータでも裏付けられています。

こうした状況はデータでも裏付けられています。

赤い線は、企業の間で取り引きされる、さまざまな商品の原材料などのモノの値動きを示す「企業物価指数」の推移です。

11月は去年の同じ月と比べて9%も上昇し、上昇率は比較可能なおよそ41年前の1981年1月以降で、過去最大になりました。

一方、青い線は、私たち消費者が購入するモノやサービスの値動きを示す「消費者物価指数」。10月は去年の同じ月と比べてわずか0.1%の上昇にとどまっています。

つまり、商品などをつくるためのコストは急激に上がっているのに、店頭にならぶ商品などの値段はほぼ据え置かれたまま。

企業がコスト増を価格に転嫁できず、みずから負担していることを表しているのです。

11月は去年の同じ月と比べて9%も上昇し、上昇率は比較可能なおよそ41年前の1981年1月以降で、過去最大になりました。

一方、青い線は、私たち消費者が購入するモノやサービスの値動きを示す「消費者物価指数」。10月は去年の同じ月と比べてわずか0.1%の上昇にとどまっています。

つまり、商品などをつくるためのコストは急激に上がっているのに、店頭にならぶ商品などの値段はほぼ据え置かれたまま。

企業がコスト増を価格に転嫁できず、みずから負担していることを表しているのです。

なぜ、値上げできない? 企業の苦悩

なぜ、日本の企業は値上げをためらうのか。

その理由を探るために私が訪ねたのが、千葉県船橋市にある老舗食品メーカー「石井食品」です。

その理由を探るために私が訪ねたのが、千葉県船橋市にある老舗食品メーカー「石井食品」です。

売れ筋のミートボールは月700万食を製造。

お弁当の定番として長年、親しまれています。

しかし最近、ミートボールに使う「たまねぎ」などの仕入れ価格が上昇したほか、ミートボールを揚げる際に使う「菜種油」の価格も去年と比べて50%から80%ほど値上がりしているといいます。

このため会社は、商品の価格設定について検討。

しかし、今の経済状況で値上げをすればスーパーなどで競合する大手食品メーカーの商品にシェアを奪われるおそれがあると判断し、当面はミートボール1袋=120円(税抜き)に価格を据え置くことを決めました。

この価格は2008年以降、実に13年間、変わっていません。

お弁当の定番として長年、親しまれています。

しかし最近、ミートボールに使う「たまねぎ」などの仕入れ価格が上昇したほか、ミートボールを揚げる際に使う「菜種油」の価格も去年と比べて50%から80%ほど値上がりしているといいます。

このため会社は、商品の価格設定について検討。

しかし、今の経済状況で値上げをすればスーパーなどで競合する大手食品メーカーの商品にシェアを奪われるおそれがあると判断し、当面はミートボール1袋=120円(税抜き)に価格を据え置くことを決めました。

この価格は2008年以降、実に13年間、変わっていません。

会社は、出荷する際に段ボールに詰めるミートボールの量を増やして配送の回数を減らすなど、少しでもコストを下げる努力を行っていますが、原材料高が収益を圧迫する厳しい状況が続いているといいます。

石井 社長

「ミートボールなどの商品は揚げる際に大量の菜種油を使うのですが、ことしの初めくらいから菜種油の価格が予測がつかないくらい定期的に上がってきていて、経営的にはかなり厳しくなっています。ただ、商品の質は保たないといけないので、違う原材料に変えることもできませんし、毎日のお弁当などで使う人が多いので、なるべくリーズナブルな価格に抑えたいというのが第一にあります」

「ミートボールなどの商品は揚げる際に大量の菜種油を使うのですが、ことしの初めくらいから菜種油の価格が予測がつかないくらい定期的に上がってきていて、経営的にはかなり厳しくなっています。ただ、商品の質は保たないといけないので、違う原材料に変えることもできませんし、毎日のお弁当などで使う人が多いので、なるべくリーズナブルな価格に抑えたいというのが第一にあります」

そして社長は、販売現場を取り巻くこんな状況も教えてくれました。

石井 社長

「私たち食品メーカーは、スーパーなどの小売り企業と一緒に販売をしていくというビジネスモデルの中にいます。このため値上げをすると販売先の売り上げが下がってしまうリスクも多分にありますし、ついにはスーパーなどが販売する商品から、うちの会社のものが外されてしまうおそれもあるのです」

「私たち食品メーカーは、スーパーなどの小売り企業と一緒に販売をしていくというビジネスモデルの中にいます。このため値上げをすると販売先の売り上げが下がってしまうリスクも多分にありますし、ついにはスーパーなどが販売する商品から、うちの会社のものが外されてしまうおそれもあるのです」

値上げすると一気に客が離れてしまう…そんな不安が企業の間で広がっていました。

“安いニッポン”の現実

コストの負担増を企業が価格に転嫁できないという現実。

その背景にあるのが日本の賃金の伸び悩みです。

その背景にあるのが日本の賃金の伸び悩みです。

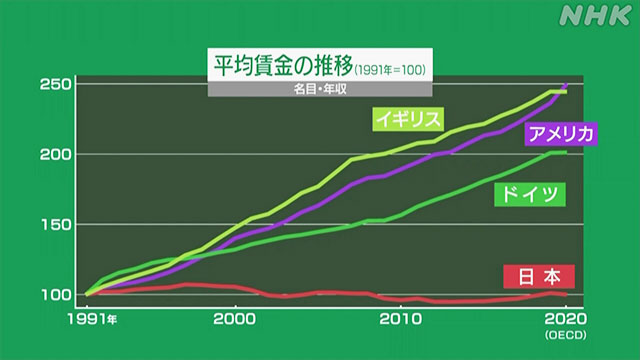

こちらは物価の変動を反映した、世界各国の「名目賃金」のグラフです。

この30年間、アメリカやイギリスなど先進各国の賃金は大幅に上昇。

しかし、日本の賃金は、ほぼ横ばいで推移していることがわかります。

“安いニッポン”とも呼ばれるこの状況。

賃金が上がらず購買力が伸び悩んでいる実態が背景にあるのです。

消費者行動に詳しい専門家は、日本社会の構造的な問題点を指摘します。

この30年間、アメリカやイギリスなど先進各国の賃金は大幅に上昇。

しかし、日本の賃金は、ほぼ横ばいで推移していることがわかります。

“安いニッポン”とも呼ばれるこの状況。

賃金が上がらず購買力が伸び悩んでいる実態が背景にあるのです。

消費者行動に詳しい専門家は、日本社会の構造的な問題点を指摘します。

久我 上席研究員

「コストが増えれば商品の価格を上げるのが自然な行動ですが、日本では賃金が上がらない中で、安くてよい商品があるのが当たり前という『デフレマインド』が醸成されてしまっています。若い年代は、同じ年数を働いても収入が伸びにくくなっていますし、少子高齢化の中で社会保障への不安も非常に強くなっていて『できるだけ安くモノを買いたい』という節約志向が消費行動の土台になっているのです。特に日本ではこうした消費者の割合が他の国より高くなっている現状があります」

「コストが増えれば商品の価格を上げるのが自然な行動ですが、日本では賃金が上がらない中で、安くてよい商品があるのが当たり前という『デフレマインド』が醸成されてしまっています。若い年代は、同じ年数を働いても収入が伸びにくくなっていますし、少子高齢化の中で社会保障への不安も非常に強くなっていて『できるだけ安くモノを買いたい』という節約志向が消費行動の土台になっているのです。特に日本ではこうした消費者の割合が他の国より高くなっている現状があります」

“ダイナミックプライシング”で活路を

なかなか値上げに踏み切れない日本企業。

こうした中、デジタル技術を駆使し、利益の確保につなげようという新たな動きも出ています。

東京・千代田区のIT企業「ハルモニア」は、電機メーカーの「東芝テック」と提携し、スーパーなどの小売り事業者向けに、価格を柔軟に設定する新たなシステムの導入を進めています。

こうした中、デジタル技術を駆使し、利益の確保につなげようという新たな動きも出ています。

東京・千代田区のIT企業「ハルモニア」は、電機メーカーの「東芝テック」と提携し、スーパーなどの小売り事業者向けに、価格を柔軟に設定する新たなシステムの導入を進めています。

それがこの「電子値札」です。

商品の在庫や利用客の数、それに商品の鮮度や賞味期限などのデータを分析。

そして需要が少ないときには価格は低いまま、逆に需要が多い時は商品の価格を高くするなど、価格をリアルタイムに変動して表示することができます。

「ダイナミックプライシング」と呼ばれるこの仕組み。

これまで固定されていた商品の価格を柔軟に変動させることで、企業の収益の改善につながると注目されています。

商品の在庫や利用客の数、それに商品の鮮度や賞味期限などのデータを分析。

そして需要が少ないときには価格は低いまま、逆に需要が多い時は商品の価格を高くするなど、価格をリアルタイムに変動して表示することができます。

「ダイナミックプライシング」と呼ばれるこの仕組み。

これまで固定されていた商品の価格を柔軟に変動させることで、企業の収益の改善につながると注目されています。

布川 最高製品責任者

「お客さんの中には、賞味期限が近づいて値引きされる商品を求めている人もいますし、価格が高くても鮮度がよく、質の高い商品がほしいという人もいます。ですから需要に応じて価格を変えていく状況は作れるのではないかと思っています。なかなか賃金が上がらず原材料も上がっていく中で、どこかでこの“負のスパイラル”を転じていかなきゃいけないタイミングがあると思っています。これまでのような値下げ合戦ではなく、見合った価格を認識して、それを価格に転嫁していく『価格決定力』をいかに上げていくかが喫緊の課題だと思います」

「お客さんの中には、賞味期限が近づいて値引きされる商品を求めている人もいますし、価格が高くても鮮度がよく、質の高い商品がほしいという人もいます。ですから需要に応じて価格を変えていく状況は作れるのではないかと思っています。なかなか賃金が上がらず原材料も上がっていく中で、どこかでこの“負のスパイラル”を転じていかなきゃいけないタイミングがあると思っています。これまでのような値下げ合戦ではなく、見合った価格を認識して、それを価格に転嫁していく『価格決定力』をいかに上げていくかが喫緊の課題だと思います」

安いのはいいけれど…

「商品が安いのはいいことじゃないか」

私も含めてそう思いがちですし、家計を圧迫する値上げは、決して歓迎できるものではありません。

ただ、ひもといて考えてみれば、値上げできずに企業が苦しいままだと、働く私たちの賃金は上がらず、景気もよくなりません。

“ステルス値上げ”についてのSNSの投稿の中には、こんなものもありました。

「容器の上げ底が当たり前になった日本の貧乏さを思い知らされて悲しい」

「企業側から『これだけ苦しいのだから値上げしたい』というきちんとした説明があれば、自分は値上げに納得する」

値上げを受け入れられる豊かさを私たちが得ることができる日はいつなのか?

“鶏が先か卵が先か”の関係ともいえる難しい課題です。

私も含めてそう思いがちですし、家計を圧迫する値上げは、決して歓迎できるものではありません。

ただ、ひもといて考えてみれば、値上げできずに企業が苦しいままだと、働く私たちの賃金は上がらず、景気もよくなりません。

“ステルス値上げ”についてのSNSの投稿の中には、こんなものもありました。

「容器の上げ底が当たり前になった日本の貧乏さを思い知らされて悲しい」

「企業側から『これだけ苦しいのだから値上げしたい』というきちんとした説明があれば、自分は値上げに納得する」

値上げを受け入れられる豊かさを私たちが得ることができる日はいつなのか?

“鶏が先か卵が先か”の関係ともいえる難しい課題です。

経済部記者

野上 大輔

平成22年入局

金沢局を経て、経済部

現在、金融業界などを担当

野上 大輔

平成22年入局

金沢局を経て、経済部

現在、金融業界などを担当