かわいそうなんかじゃない

「お前たちは兄貴の分まで頑張らないと」

子どものころから違和感がありました。

「支援したい 助けたい」

周囲からの目線は大人になってからも変わりませんでした。

どうすればありのままを見てもらえるか。

たどりついたのは“その呼び方”を使わないことでした。

(ネットワーク報道部記者 秋元宏美)

子どものころから違和感がありました。

「支援したい 助けたい」

周囲からの目線は大人になってからも変わりませんでした。

どうすればありのままを見てもらえるか。

たどりついたのは“その呼び方”を使わないことでした。

(ネットワーク報道部記者 秋元宏美)

異彩を、放て

3年前に誕生したブランド「ヘラルボニー」。

ファッション、インテリア、アート作品を手がけています。

“加工されていない芸術”を意味するArt Brut(アール・ブリュット)というジャンルで、高いアート性と品質のよさが評価されています。

価格はネクタイは1本2万円台、ブラウスは3万円台。

ファッション、インテリア、アート作品を手がけています。

“加工されていない芸術”を意味するArt Brut(アール・ブリュット)というジャンルで、高いアート性と品質のよさが評価されています。

価格はネクタイは1本2万円台、ブラウスは3万円台。

企業からのコラボの依頼があとを絶ちません。

人気のサヴァ缶とのコラボレーションは、ことしのグッドデザイン賞を受賞しました。

人気のサヴァ缶とのコラボレーションは、ことしのグッドデザイン賞を受賞しました。

きっかけはお兄さん

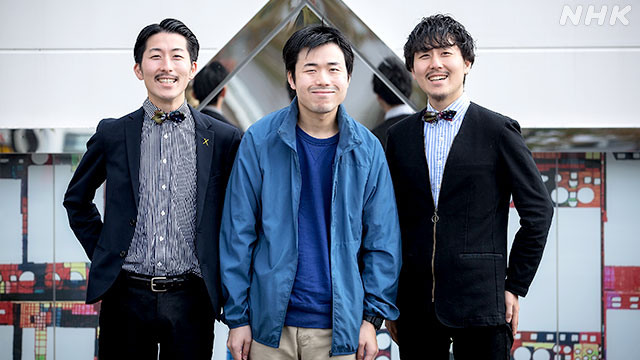

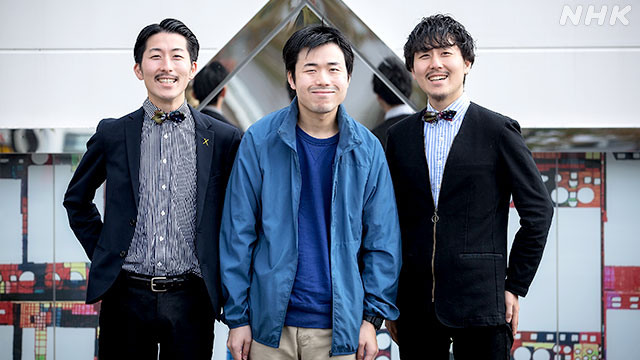

ブランドを立ち上げたのは、双子の兄弟です。

社長の松田崇弥さんと副社長の文登さん(30)。

起業のきっかけは、4つ上の兄、翔太さんの存在でした。

社長の松田崇弥さんと副社長の文登さん(30)。

起業のきっかけは、4つ上の兄、翔太さんの存在でした。

知的障害を伴う自閉症のある兄。

こだわりが強く、食事を食べる順番が決まっていたり、靴の並べ方に注力して長時間、靴箱の前でじっとしていたりすることもありました。

予定が崩れることは苦手です。

「午後6時に帰ってくるね」と出かけた母が5分遅れるだけで、兄はパニックになって暴れ、弟の2人に突進してくることもありました。

それでもふだんは家族の仲がよく、苦労した思い出はあまりないといいます。

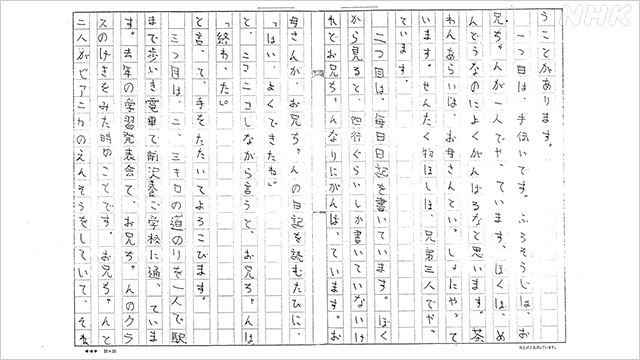

文登さんは小学校時代、兄のすごいところを作文に書き残していました。

こだわりが強く、食事を食べる順番が決まっていたり、靴の並べ方に注力して長時間、靴箱の前でじっとしていたりすることもありました。

予定が崩れることは苦手です。

「午後6時に帰ってくるね」と出かけた母が5分遅れるだけで、兄はパニックになって暴れ、弟の2人に突進してくることもありました。

それでもふだんは家族の仲がよく、苦労した思い出はあまりないといいます。

文登さんは小学校時代、兄のすごいところを作文に書き残していました。

一つ目は、手伝いです。ふろそうじは、お兄ちゃんが一人でやっています。

二つ目は、毎日日記を書いています。

三つ目は、家では、(ピアニカを)ぜんぜん練習をしていないのに学校だけでできるなんてすごいなあと思いました(抜粋)

二つ目は、毎日日記を書いています。

三つ目は、家では、(ピアニカを)ぜんぜん練習をしていないのに学校だけでできるなんてすごいなあと思いました(抜粋)

兄貴の分まで頑張らないと

しかし、一歩家の外に出ると兄に対する周囲の目線は違いました。

兄をばかにする同級生。動きをまねしてからかう人。「変な人だ」と指をさす人もいました。

文登さんは小学校時代の作文にこうつづっています。

兄をばかにする同級生。動きをまねしてからかう人。「変な人だ」と指をさす人もいました。

文登さんは小学校時代の作文にこうつづっています。

「自分のことのようにはらが立ちました。障害者だって同じ人間なのに」

さらに身近な親族の集まりの場では、酔っ払った大人からこんなことばをかけられたと言います。

「お前たちは兄貴の分まで一生懸命頑張らないと」

差別やあわれみの対象として兄が見られることに対し、2人は子どもの頃から強烈な違和感を覚えていたといいます。

さらに身近な親族の集まりの場では、酔っ払った大人からこんなことばをかけられたと言います。

「お前たちは兄貴の分まで一生懸命頑張らないと」

差別やあわれみの対象として兄が見られることに対し、2人は子どもの頃から強烈な違和感を覚えていたといいます。

ヘラルボニー社長 松田崇弥さん

「昔から障害者という枠組みになったとたんに、うちの兄がすごく“かわいそうな人”だって言われる構図がすごく嫌だなって思っていて」

「兄だって泣いたり笑ったり喜んだりするし、別にかわいそうじゃないって思っていたので。それを証明したかったのかもしれません」

「昔から障害者という枠組みになったとたんに、うちの兄がすごく“かわいそうな人”だって言われる構図がすごく嫌だなって思っていて」

「兄だって泣いたり笑ったり喜んだりするし、別にかわいそうじゃないって思っていたので。それを証明したかったのかもしれません」

アートとの出会い

どうすれば世の中の先入観や壁がなくなるのか。

崇弥さんは25歳の時、たまたま訪れた美術館で、異彩を放つアート作品に衝撃を受けました。

知的障害がある人の作品でした。

これだ。

文登さんに声をかけ、ブランドを立ち上げることにしました。

2人とも会社に勤めていましたが、副業として活動をはじめ、3年前に脱サラして起業。3000万円を借金してのスタートでした。

崇弥さんは25歳の時、たまたま訪れた美術館で、異彩を放つアート作品に衝撃を受けました。

知的障害がある人の作品でした。

これだ。

文登さんに声をかけ、ブランドを立ち上げることにしました。

2人とも会社に勤めていましたが、副業として活動をはじめ、3年前に脱サラして起業。3000万円を借金してのスタートでした。

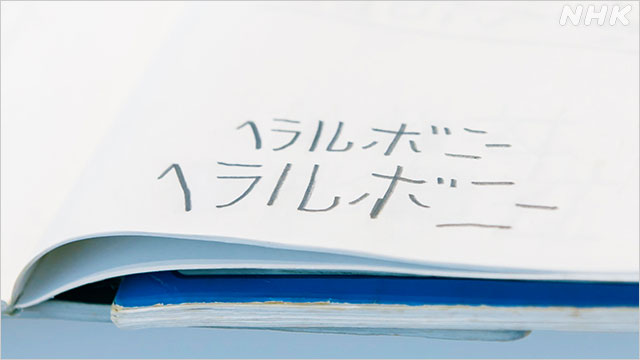

辞書に載っていない「ヘラルボニー」

ブランド名の「ヘラルボニー」ということば。

辞書を引いても出てきません。

兄が小学生のころ自由帳に繰り返し書き続けていた謎のことばでした。

辞書を引いても出てきません。

兄が小学生のころ自由帳に繰り返し書き続けていた謎のことばでした。

意味を兄に尋ねても返ってくる答えは「分からない」

「ヘラルボニー」は物事を言語化することが難しい翔太さんが、心でおもしろいと感じたものや音を文字にしたのではないか。

崇弥さんはそう感じて、ブランド名につけました。

「ヘラルボニー」は物事を言語化することが難しい翔太さんが、心でおもしろいと感じたものや音を文字にしたのではないか。

崇弥さんはそう感じて、ブランド名につけました。

松田崇弥さん

「一見、意味がないと思われるものでも、心で感じているものを可視化して、価値として作り出していきたい。そんな思いを『ヘラルボニー』という会社名として込めようと思いました」

「一見、意味がないと思われるものでも、心で感じているものを可視化して、価値として作り出していきたい。そんな思いを『ヘラルボニー』という会社名として込めようと思いました」

「障害者アート」ではなく「ブランド」に

デザインを手がけるアーティストはおもに知的障害のある人たちです。

しかしホームページの紹介には障害を思わせる文字がほとんどありません。

アーティスト 佐々木早苗さんの紹介文

黒いまるがいくつも積み重なり身を寄せ合っている。時には離れたりくっついたり。まる達は互いに緩やかに干渉しあう。

シンプルでも単調に見えないのは、線の疎密や和紙のあたたかい質感、ところどころに覗く曖昧な色彩が、幾何学模様のモチーフに対して有機的に映るからだ。

まる達のそうした揺らぎは、私たちの身体の中で、やがて安らぎに変わっていく。

(ホームページより)

黒いまるがいくつも積み重なり身を寄せ合っている。時には離れたりくっついたり。まる達は互いに緩やかに干渉しあう。

シンプルでも単調に見えないのは、線の疎密や和紙のあたたかい質感、ところどころに覗く曖昧な色彩が、幾何学模様のモチーフに対して有機的に映るからだ。

まる達のそうした揺らぎは、私たちの身体の中で、やがて安らぎに変わっていく。

(ホームページより)

生み出す作品にどんな魅力があるのか。

どういう風に作品に向き合っているのか。

1人のアーティストとして見てほしい。

どういう風に作品に向き合っているのか。

1人のアーティストとして見てほしい。

「障害者アート」から一線を画し、ブランディングすることに強いこだわりがあります。

松田崇弥さん

「草間彌生さんも現代アートの土俵で勝負して、あれだけの評価を受けられています。彼女のことを障害者アートと言う人は誰もいませんよね」

「障害者アートを否定するわけではありませんし、大切なことであると思っています。ただ、私たちが目指すものは障害者アートではなく、ヘラルボニーという存在になりたいと思っているんです」

「草間彌生さんも現代アートの土俵で勝負して、あれだけの評価を受けられています。彼女のことを障害者アートと言う人は誰もいませんよね」

「障害者アートを否定するわけではありませんし、大切なことであると思っています。ただ、私たちが目指すものは障害者アートではなく、ヘラルボニーという存在になりたいと思っているんです」

ビジネスとして利益を

“支えてあげよう”という社会貢献だけでは、ビジネスとして続かない。

ヘラルボニーはアーティストたちとアートライセンス契約を結び、商品の売り上げの5%、原画の場合は約40%から50%を対価として得られるようにしました。

人気アーティストは月に数十万円の収入を得ています。

ヘラルボニーはアーティストたちとアートライセンス契約を結び、商品の売り上げの5%、原画の場合は約40%から50%を対価として得られるようにしました。

人気アーティストは月に数十万円の収入を得ています。

支援や社会貢献ではなく、純粋に作品のブランド価値を高めビジネスとして利益を生み出すことで、アーティストにも高い還元がされるという、新しい福祉のビジネスモデルを目指しています。

松田崇弥さん

「障害者福祉で成功しているビジネスって、障害者雇用の枠組みなんですよね。それもすごく大切なんですが、一方で、障害者を健常者に近づけていこうねという風にも見えなくありません。そのモデルだけでは限界があると思うんです」

「ヘラルボニーでは反対に、障害のある人のすてきなところに会社、社会の側がアジャストしていくんです。それって今まで日本になかった構造じゃないかと思うんです」

「障害者福祉で成功しているビジネスって、障害者雇用の枠組みなんですよね。それもすごく大切なんですが、一方で、障害者を健常者に近づけていこうねという風にも見えなくありません。そのモデルだけでは限界があると思うんです」

「ヘラルボニーでは反対に、障害のある人のすてきなところに会社、社会の側がアジャストしていくんです。それって今まで日本になかった構造じゃないかと思うんです」

最初は苦労したけれど…

しかし、ブランド立ち上げ当初は、なかなか営業は思うように進みません。

松田崇弥さん

「『すてきな作品なんです』って僕らが思って伝えても、持ち込んだ先の企業さんからしたら福祉の人たちのアート作品と受け止められてしまうので、『社会貢献味のある人たちなんだな』という前提で話をされてしまう」

「『すてきな作品なんです』って僕らが思って伝えても、持ち込んだ先の企業さんからしたら福祉の人たちのアート作品と受け止められてしまうので、『社会貢献味のある人たちなんだな』という前提で話をされてしまう」

ようやく声がかかっても、来るのは知的障害者の「社会貢献」「チャリティー」の意味合いの仕事ばかり。会社はたくさんの在庫を抱えました。

それでも自分たちが純粋にカッコイイ、すてきと思える世界観を作り込み、商品の素材にもこだわってブランディング化を続けました。

それでも自分たちが純粋にカッコイイ、すてきと思える世界観を作り込み、商品の素材にもこだわってブランディング化を続けました。

商談でのプレゼン方法も変えました。

「障害のある人のアート」ではなく「アートそのものが純粋にすばらしい」

徐々に、企業側の反応も変わっていったといいます。

「障害のある人のアート」ではなく「アートそのものが純粋にすばらしい」

徐々に、企業側の反応も変わっていったといいます。

松田崇弥さん

「今まで全く言われなかったのに、商品を見せたら『すごいかっこいいですね』って、言われるようになって」

「今まで全く言われなかったのに、商品を見せたら『すごいかっこいいですね』って、言われるようになって」

ブランドの立ち上げから3年。

ヘラルボニーの商品は、全国各地の百貨店に出店。

ヘラルボニーの商品は、全国各地の百貨店に出店。

メゾンコーセーのギフトBOX、パナソニックのイノベーション拠点の壁面、丸井グループのクレジットカードなどさまざまなデザインから、吉本興業とのお笑いとアートのコラボレーションアイテムまで。

多くの企業とともにビジネスを続けています。

多くの企業とともにビジネスを続けています。

松田崇弥さん

「最初はチャリティーという感じで受け止められてしまう時期があって、壁を打ち破るのがすごく大変だったんですが、その壁を越えてからは『ヘラルボニーは知的障害者の社会貢献ではなく純粋にビジネスでやっているんだ』ということが見えるようになって、土俵に上がれるようになったのかなと」

「最初はチャリティーという感じで受け止められてしまう時期があって、壁を打ち破るのがすごく大変だったんですが、その壁を越えてからは『ヘラルボニーは知的障害者の社会貢献ではなく純粋にビジネスでやっているんだ』ということが見えるようになって、土俵に上がれるようになったのかなと」

岸田奈美さんが語る「ヘラルボニー」

作家でエッセイストの岸田奈美さんも、ヘラルボニーの愛用者の1人です。

テレビの出演など公の場では、ヘラルボニーとコラボレーションしてできた洋服を『制服』として着続けています。

テレビの出演など公の場では、ヘラルボニーとコラボレーションしてできた洋服を『制服』として着続けています。

作家・エッセイスト 岸田奈美さん

「単純にアートが、描かれているデザインが好きというのもあるし、『障害のある人をかわいそうだから助けるんだ、いいことしているんだ』ではなくて、本当の優しさとリスペクトを持って、目の前の人に誠実に向き合ってる気がして」

「単純にアートが、描かれているデザインが好きというのもあるし、『障害のある人をかわいそうだから助けるんだ、いいことしているんだ』ではなくて、本当の優しさとリスペクトを持って、目の前の人に誠実に向き合ってる気がして」

岸田さんには車いすユーザーの母親と、ダウン症の弟がいます。

以前は福祉やバリアフリーに関連する仕事をしていました。

ヘラルボニーが「障害者」とひとくくりにせずに、1人の人として見る姿勢に共感したといいます。

以前は福祉やバリアフリーに関連する仕事をしていました。

ヘラルボニーが「障害者」とひとくくりにせずに、1人の人として見る姿勢に共感したといいます。

岸田奈美さん

「私は『障害は個性』っていうことばがすごくきらいで、『障害は障害』でしかない。障害があるから世界がすばらしい、障害があるからかわいそう、そういった記号から解放して、1人の人としてその人を見ていいんだよって。障害のある人たちが何度叫んでも世の中に届けられなかった声を届けてくれているんじゃないかと思います」

「私は『障害は個性』っていうことばがすごくきらいで、『障害は障害』でしかない。障害があるから世界がすばらしい、障害があるからかわいそう、そういった記号から解放して、1人の人としてその人を見ていいんだよって。障害のある人たちが何度叫んでも世の中に届けられなかった声を届けてくれているんじゃないかと思います」

ヘラルボニーのビジネスモデルについては…

岸田奈美さん

「障害がある人ってお金がほしい人もお金の使い方が分からない人もいてさまざまですが、お金って一つの選択肢なんです。福祉に頼らずに生きていくことができるかもしれないし、新しいことに挑戦できるかもしれない。本人が求めているかは別として、そういう選択肢の一つになるようにお金が支払われているのはすばらしいなと思います」

「何よりも、お金の考え方の延長線上に、いいものをちゃんと人に広げてその価値を知ってもらう、価値をつけてもらうというのがすごいですよね」

「障害がある人ってお金がほしい人もお金の使い方が分からない人もいてさまざまですが、お金って一つの選択肢なんです。福祉に頼らずに生きていくことができるかもしれないし、新しいことに挑戦できるかもしれない。本人が求めているかは別として、そういう選択肢の一つになるようにお金が支払われているのはすばらしいなと思います」

「何よりも、お金の考え方の延長線上に、いいものをちゃんと人に広げてその価値を知ってもらう、価値をつけてもらうというのがすごいですよね」

障害=かわいそうじゃない

今回の取材の最後。ヘラルボニーの社長の崇弥さんが、前日に参加した結婚式について話し始めました。

新婦の女性社員には、難病で知的障害もある妹がいます。

女性社員は以前、崇弥さんに「子どものころ外出先の駅でパニックを起こした妹が騒いでいたとき、遠くからただ傍観してしまったことに罪悪感が残っている」と話していました。

しかし結婚式の最後に、新婦はその妹と手をつないで登場。

妹が主役になったことにみんな大喜びで、新婦も「一生仲よくしていきたい、大好きな妹です」とスピーチして号泣したそうです。

「自分も…」少し間を置いて崇弥さんは続けました。

新婦の女性社員には、難病で知的障害もある妹がいます。

女性社員は以前、崇弥さんに「子どものころ外出先の駅でパニックを起こした妹が騒いでいたとき、遠くからただ傍観してしまったことに罪悪感が残っている」と話していました。

しかし結婚式の最後に、新婦はその妹と手をつないで登場。

妹が主役になったことにみんな大喜びで、新婦も「一生仲よくしていきたい、大好きな妹です」とスピーチして号泣したそうです。

「自分も…」少し間を置いて崇弥さんは続けました。

「自分も中学時代に兄を避けていた時期があって。だからどこか兄に申し訳なさがあって。それが今、ヘラルボニーを経営している原点、理由です」

そして、ゆっくりと、力強くこう語り出しました。

「自分たちの次の世代には、もうこういう思いや経験をしてほしくない。障害者=かわいそう、劣っているという考えが社会にまん延している中で、きょうだいとして家族に障害がある人がいるということを周りに言えない構図が、こういう原体験を生んでいる」

今は事業としてアートに力を注いでいますが、アートだけにこだわるつもりはないそうです。

“障害者”という型でとらえずに、一人ひとりと向き合って今後も新しい事業を作っていきたいといいます。

“障害者”という型でとらえずに、一人ひとりと向き合って今後も新しい事業を作っていきたいといいます。

「僕らだって足が速い人遅い人がいるように、障害のある人がみんな絵がうまいわけではない。別に才能がなくたって、ありのままの姿が肯定されるようになっていくようになればいいなと。その一助になるような、一人一人に尊敬を生み出せるような会社にしていきたいと思っています」